Arq.

Silvia Alexandra Viñan Ludeña

Universidad

Internacional del Ecuador

Ecuador

sivinanlu@uide.edu.ec

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-5600-6159

Arq.

Alexandra del Rosario Moncayo Vega

Universidad

Técnica Particular de Loja

Ecuador

admoncayo@utpl.edu.ec

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3575-5860

Recibido:

07/04/2025

Aceptado:

06/05/2025

Cómo

citar:

Viñan-Ludeña, S. A., & Moncayo Vega, A. (2025).

Metáfora conceptual para el diagnóstico de un barrio periférico en

Loja-Ecuador. Anales

de Investigación en Arquitectura,

15(2).

https://doi.org/10.18861/ania.2025.15.2.4063

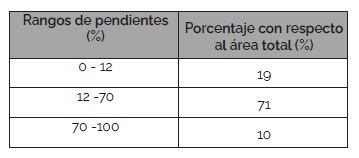

El barrio Víctor Emilio Valdivieso (VEV) de la ciudad de Loja-Ecuador, es un barrio periférico con un imaginario negativo en su tejido social. En el ámbito espacial se observan las pendientes escarpadas por su geomorfología, así como la pérdida de áreas verdes y las viviendas inacabadas debido a que sus habitantes son de bajos recursos económicos.

En los diagnósticos urbanos uno de los desafíos es la comprensión de las dinámicas urbanas mediante instrumentos teóricos que nos acerquen a esa realidad (Krieger, 2006). La sistematización y levantamiento de información con la tecnología actual es cada vez más completa, pero en la fase cualitativa es necesario potenciar algunos recursos como la metáfora, la analogía, la representación, la imagen, la historia (Viñan, 2008).

Abusaada y Elshater (2024) muestran que ha sido común el uso de la metáfora para estimular la imaginación de los arquitectos en la historia urbana y que propicia la innovación y mejora la comunicación arquitectónica.

La metáfora, funciona implícitamente para establecer sutilmente paralelos entre entidades dispares (Aristóteles, 1986). A través de la lengua las metáforas ayudan a expresar imágenes complejas (Ricoeur, 1981) consiguiendo ilustrar conceptos abstractos.

En esta investigación, a través del barrio VEV con limitantes morfológicas, sociales y económicas, el objetivo es interpretar de manera creativa los datos urbanos aplicando la metáfora conceptual y el pensamiento interdisciplinar, de esa manera surge la hipótesis de que las ciudades y los barrios funcionan como sistemas complejos y requieren la comprensión de su funcionamiento, para lo cual es posible apoyarse en analogías e interpretaciones conceptuales. Surge entonces la siguiente interrogante principal: ¿Cómo determinar el estado real de un barrio desde una óptica integral que permita constituir similitudes entre categorías, partes o subsistemas distintos? Y otras complementarias: ¿Pensar de manera compleja es aún un desafío y limita el análisis? ¿El pensamiento lineal limita la creatividad en los estudios urbanos? ¿Es posible colegir conceptos de las disciplinas biológicas para pensar en asentamientos humanos?

Los resultados se sistematizaron y fueron analizados a través de los conceptos de apoptosis y necrosis, de los cuales se ampliará su significado más adelante, para conocer el «estado de salud» del barrio.

La lógica de este artículo es iniciar con la base teórica, luego se describe la metodología utilizada, más adelante los resultados se organizaron para que cada sistema de análisis tenga su interpretación metafórica, después se presenta la discusión que profundiza la interconexión de conceptos de varias disciplinas y que revela la ayuda significativa en la identificación de estrategias para la propuesta, así como sus limitantes. Finalmente en las conclusiones se sintetizan los aspectos relevantes.

La metáfora es una herramienta lingüística que emplea una figura retórica objetual o conceptual. El diccionario de la Real Academia Española define el término como “Traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita” (Real Academia Española, 2014) siendo la comparación y la imagen literal o conceptual el eje central del significado.

Actualmente en la comprensión urbana es común ver muchas formas de análisis desde otras disciplinas, tomando los conceptos e infiriéndolos a la ciudad. Avances científicos como la complejidad y la autoorganización, base técnica de la informática y su aplicabilidad en otras disciplinas, son normalmente utilizados. (Johnson, 2003; Turing, 1990).

La teoría de los sistemas es aplicable para varios análisis, el sistema se considera un ente con límites, partes o elementos interrelacionados e interdependientes, cuya suma es más que solo la conexión de sus partes (Tamayo, 1999). El espacio urbano es complejo y requiere soluciones innovadoras, mentalidad abierta, voluntad de trabajar con otras disciplinas y perspectivas, dado que lo urbano incluye, produce, transforma y establece diferentes tipos de relaciones socioespaciales. (Alejandro et al., 2023; Li & Zeng, 2024; Martínez-Valdés, 2020; Mendes, 2019)

Rem Koolhaas expresa su pensamiento acerca de cualquier tema con distintas disciplinas, para lo que deconstruye su trabajo teórico y práctico, mostrándose como un arquitecto interdisciplinar que le ha permitido desarrollar una percepción interescalar de fenómenos urbanos. (Yazici y Durmus, 2023).

Peter Eisenman, arquitecto que escribe en la memoria del proyecto Biocentro para la universidad de Frankfurt en 1987 de manera clara y explícita la utilización de elementos y conocimientos fuera del campo disciplinar como procesadores de las formas geométricas, explora el uso de la analogía, profundiza en características funcionales, microscópicas de los elementos y las formas que le asignan los científicos. (Giménez, 2011, p. 81)

Chayaamor-Heil, y Vitalis (2021) en su estudio de la biología y arquitectura sostienen que las teorías abstractas podrían transformarse en modelos, así, por ejemplo, para las ciencias naturales funcionan tres categorías: el diseño, el análisis y la simulación, las mismas que son factibles extrapolarse a la arquitectura y el urbanismo. Asimismo, indican que los arquitectos afirman que recurren a la biología como nuevo conocimiento e inspiración para desarrollar estrategias de diseño.

En el presente estudio, se ha tomado para el análisis un proceso celular denominado apoptosis, esta palabra deriva del latín y significa «desprenderse» o «decaer», como las hojas de un árbol en otoño, es un proceso conocido como la «muerte celular programada». La apoptosis es normal y necesaria, estas células reciben mensajes desde algún lugar, induciéndolas a destruirse (National Human Genome, 1989). El antónimo de la apoptosis en biología se denomina necrosis, que es el proceso por el cual mueren las células sanas, contrario a la apoptosis en donde mueren las células que han cumplido su tiempo de vida.

En el barrio se podría colegir que la apoptosis se cumple cuando el barrio es dinámico, organizado, sus sistemas se autoorganizan, o por lo contrario se necrotizan cuando se desequilibra o se empieza a degenerar y destruir.

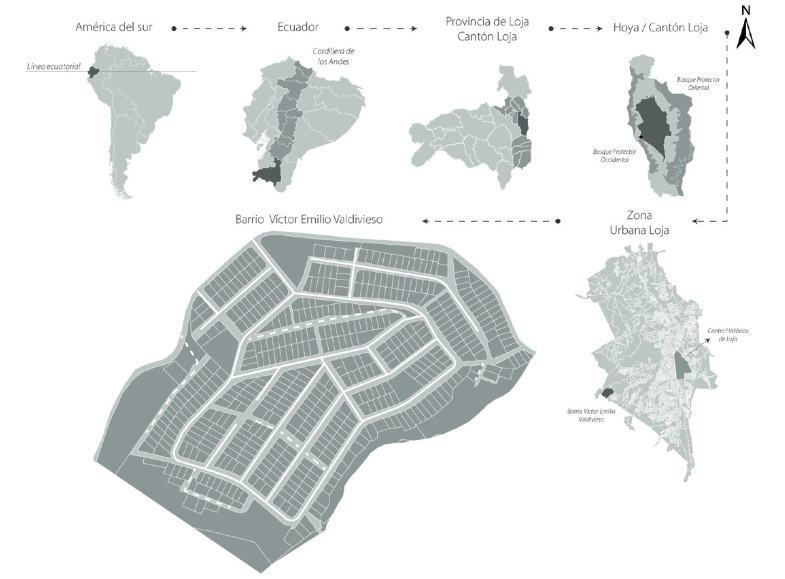

La ciudad de Loja se ubica en la región interandina del Ecuador en los paralelos 3º50’ y 4º de Latitud Sur (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente et al., 2007). Forma parte de la Reserva de la Biosfera Podocarpus-Cóndor Mirador, declarada por la UNESCO en el año 2007, esta designación reconoce en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe su gran biodiversidad de bosques andino-tropicales (Municipio de Loja, 2019).

Por ser una ciudad andina está rodeada por las cordilleras oriental y occidental de los Andes, con imponentes paisajes de montañas, pre-montañas, colinas y valles, que dan forma a la hoya de Loja, así como por un sistema hidrológico de ríos y quebradas presentes en casi todos los barrios (Figura 1).

Figura

1

Imagen

de la cordillera oriental de la ciudad de Loja, vista desde el barrio

Víctor Emilio Valdivieso

El barrio Víctor Emilio Valdivieso (figura 2), se encuentra junto a áreas de protección de remanentes de hábitats protegidos por el Estado como el bosque protector de la cordillera occidental (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012). El barrio nace en 1995, la familia de VEV donó un terreno de 15,87 ha. a la Curia de Loja y el acuerdo fue servir a los más pobres. En 1996, tras realizarse la lotización y la apertura vial, se efectúa el sorteo de los predios. Los beneficiarios eran pobladores en extrema pobreza, muchos llegaron a vivir armando con palos y plásticos su vivienda. En estas circunstancias los promotores del proyecto obviaron el análisis técnico de las características del terreno, dándole más énfasis a su intención solidaria que a las condiciones topográficas. Pese a las dificultades de la planificación del proyecto y a la permisividad municipal, cabe recalcar que se diseñaron franjas verdes públicas, algo no común en las urbanizaciones de la ciudad. Entre las consecuencias de obviar los parámetros de la planificación urbana resaltan las dinámicas socio espaciales negativas, y que hoy se traducen en inseguridad en ciertos espacios del barrio afectando la calidad de vida de todos sus habitantes.

Figura

2

Ubicación

del barrio a nivel de Sudamérica, Ecuador, Loja

Para el diagnóstico se aplicaron los métodos analítico y sintético, que tradicionalmente se usan para obtener resultados, luego se exploró a través del método cualitativo, técnicas y herramientas que coadyuvaron a la interpretación metafórica y creativa, propuesta de esta investigación, detalladas a continuación:

1. Observación directa no participante. Con la técnica de fichaje aplicados en tres hitos temporales: 2014, 2020, 2024, que permitieron obtener datos comparativos.

2. Talleres participativos. Desarrollados con la comunidad. Mapeos y recorridos in situ. En total 6 talleres, 2 en cada hito temporal. Fue necesario interpretar gráficos y croquis realizados por la gente, así como mapear y encontrar patrones en palabras escritas y orales de los participantes, resultados que fueron plasmados principalmente en mapas de calor.

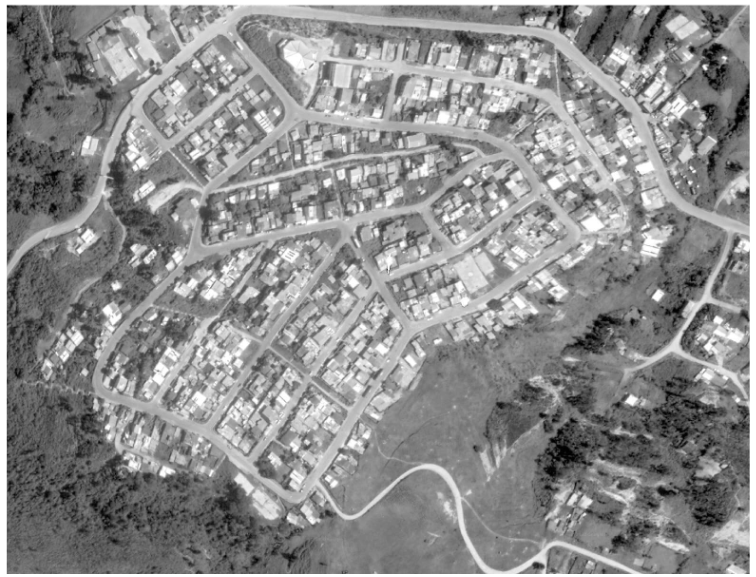

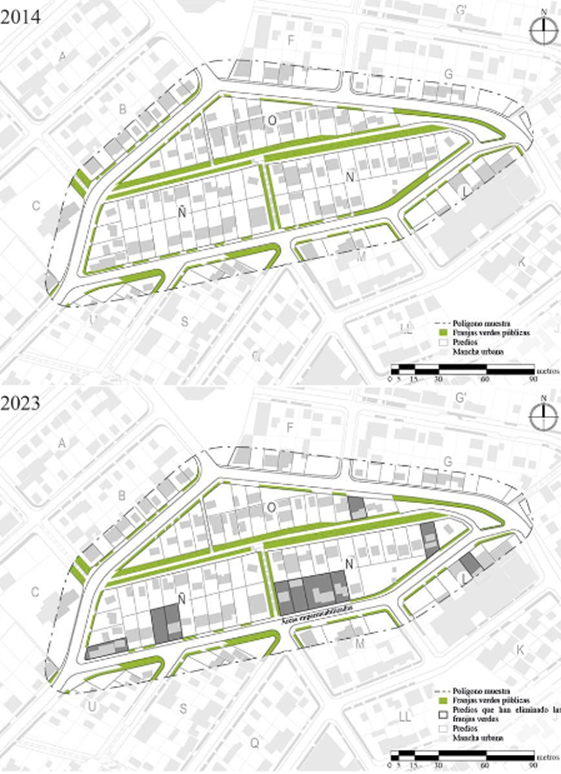

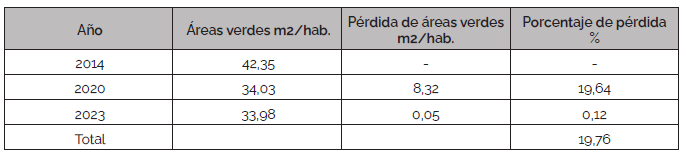

3. Mapeos. Con base al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) (Figura 3) de la Ilustre Municipalidad de Loja y Sistemas de Información Geográfica (SIG). Para el análisis de áreas verdes se tomaron los mapas históricos relevados por medición, la observación directa complementadas con datos del Google Earth de los años 2014 y 2020, sobre los cuales se realizaron levantamientos y actualizaciones en sitio, mediante el trabajo de campo.

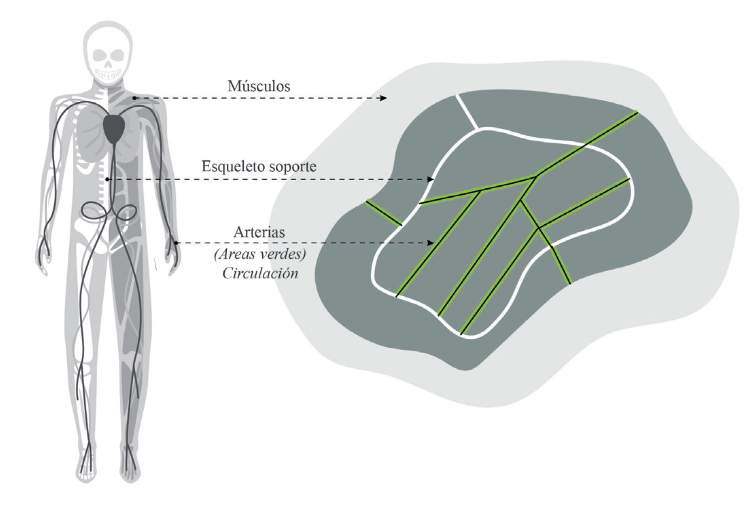

Figura

3

Ortofoto

del barrio Víctor Emilio Valdivieso

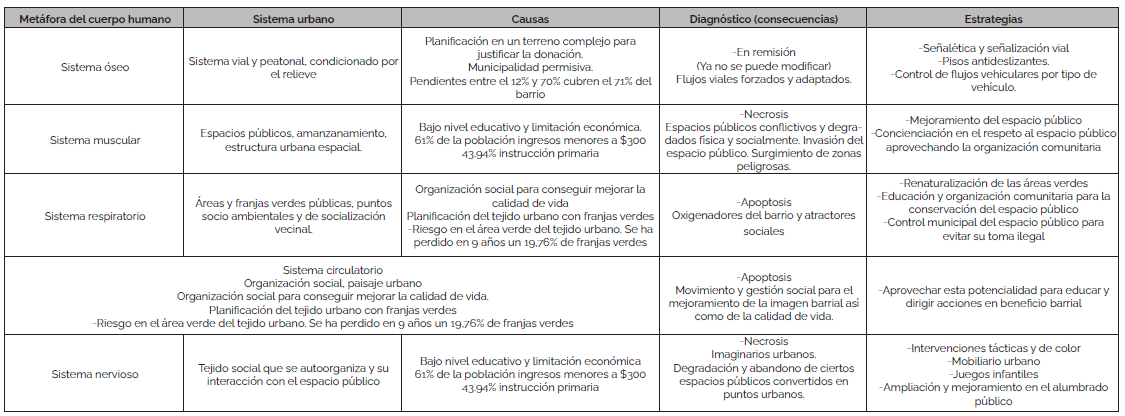

A través de la metáfora se interpretan los resultados relacionando los sistemas urbanos con los sistemas del cuerpo humano (Figura 4) se precisaron tres sistemas vitales: el sistema vial como una analogía del esqueleto que estructura y soporta unido al sistema muscular como su relieve; el sistema circulatorio y el respiratorio fueron pensados como el espacio público y las franjas verdes debido a que permiten la purificación del espacio. El sistema social con el sistema nervioso que crea relaciones y conexiones vivas que actúan ante diferentes estímulos o situaciones.

Figura

4

El

cuerpo humano y su funcionamiento orgánico como metáfora del

funcionamiento del barrio

Entonces, en el diseño metodológico conforme al marco teórico se inició con la deconstrucción sistémica del barrio, se consideraron tres:

a. El sistema verde, que proporciona la oxigenación y equilibra la funcionalidad del espacio.

b. El sistema vial, por ser el entramado que conecta, comunica, sostiene y hace que el barrio fluya.

c. El sistema social, sin el cual no podrían existir los anteriores.

El uso de la metáfora como técnica interpretativa del método cualitativo requiere lecturas y comprensión previa del pensamiento complejo para evitar reduccionismos que limitarían la creatividad.

Figura

5

Relieve

del barrio y su contexto natural (quebradas, bosque protector

occidental)

Figura

6

Sistema

verde, se observan las franjas verdes públicas, así como los bordes

de manzanas

Figura

7

Franjas

verdes públicas conservadas (año 2014). Afectación mediante

impermeabilización de franjas verdes

Figura

8

Red

vial e hidrografía

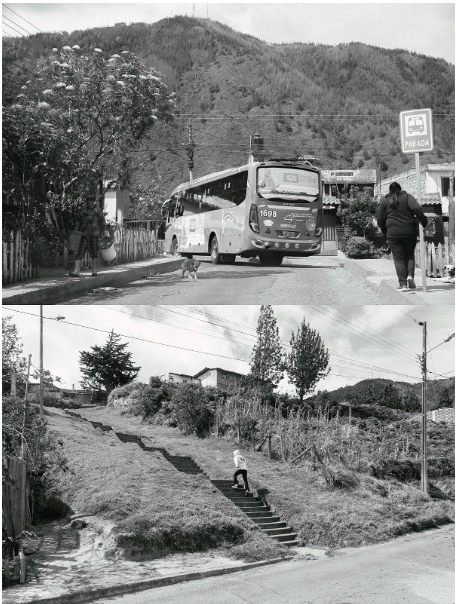

Las pendientes forzadas originan muchos conflictos viales, radios de giro problemáticos para los buses de transportación pública (figura 9), dificultad en la maniobra vehicular en vías de dos sentidos por su sección de 5,5 metros, además no hay lugares de estacionamiento temporal.

Figura

9

Ancho

de vías mínimas (5.5 m.) colectoras y locales con conflictos de

transporte público. Esca-linatas tipo, que salvan pendientes

pronunciadas

Figura

10

Lugares

considerados peligrosos por la comunidad

Figura

11

Sitios

apoptóticos y necrosados del barrio

En el ámbito urbano el uso de la metáfora, en algunos casos, es un recurso utilizado de manera implícita, aunque no se lo desarrolle en todo su potencial, así Yazici y Durmus (2023) en su análisis de los discursos de Rem Koolhaas examinaron los códigos lingüísticos de sus escritos, determinando que las palabras más recurrentes eran ciudad, espacio basura, arquitectura, edificio, mundo, compras, y aparece la palabra metáfora en su discurso asociada a la ciudad y la metrópolis.

Rodríguez et al. (2020) en su estudio acerca de la literatura científica del contexto urbano confirman que nuestro sistema conceptual es sobre todo metafórico, por ello ha sido posible introducir en el ámbito urbano palabras como tejido y red, que son de uso cotidiano y que pueden ayudar en la comprensión de términos más complejos como producción en red por ejemplo, recurrir entonces a este desarrollo conceptual cotidiano se convierte en una herramienta necesaria para comprender la complejidad de manera simple.

De los resultados expuestos se resalta en el siguiente resumen (Tabla 3) el análisis cualitativo aplicando la metáfora en los sistemas seleccionados, sus causas, consecuencias y estrategias. Muestra que el «sistema respiratorio y circulatorio del barrio», es decir la organización y liderazgo social funcionan saludablemente, en los dos casos debido a la presencia de espacios verdes en el tejido urbano, lo cual ha permitido la mejora en el paisaje urbano y detener la degradación moral del barrio.

Los sistemas «muscular y nervioso» no están funcionando adecuadamente, debido a la presencia de grupos sociales que participan en actividades ilegales, sumado al bajo nivel de educación y poder adquisitivo de la mayoría de la población, lo cual ha propiciado la invasión del espacio público y aparición de zonas peligrosas.

Volviendo a la metáfora y considerando que el cuerpo humano cambia y se regenera, es posible mitigar y cambiar los procesos a través de estrategias, lo importante es identificarlas. El «sistema óseo» se lo ha considerado en remisión porque ya no puede modificarse, su funcionamiento solo puede mitigarse.

Luego de identificar los sistemas, causas y consecuencias, de no aplicar las estrategias propuestas es posible el incremento de espacios inseguros, la pérdida progresiva de áreas verdes en el tejido urbano y el riesgo de que las nuevas generaciones repliquen los comportamientos perjudiciales.

Tabla

3

Resultados

con base a la metáfora

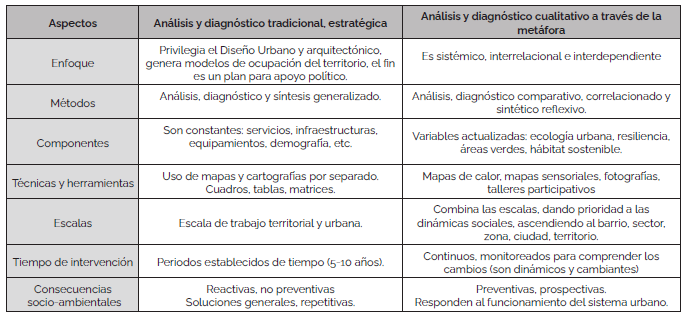

La

sistematización de los datos de manera tradicional es también

importante y necesaria, pero muchos de los aspectos de la

planificación urbana se beneficiarían con el uso de la metáfora,

como se muestra a continuación (Tabla 4):

Tabla

4

Aporte

del método cualitativo a través de la metáfora en la planificación

urbana

¿Cómo propiciar la apoptosis en el barrio?, los diagnósticos urbanos deberían hacerse cada cierto tiempo para detectar el grado de salud del barrio, sin perder de vista que los sistemas actúan coordinadamente, que todo se entrelaza.

La dicotomía apoptosis y necrosis ha permitido determinar que los sistemas se pueden regenerar o dañar dependiendo del patrón que tome fuerza porque crece y va contaminando o por lo contrario va mejorando, este aspecto al ser previsivo aporta para utilizarlo en la planificación urbana.

El sistema natural y el social analizados son dos potencialidades del barrio, pues se ha detectado aspectos muy positivos o apoptósicos, pero asimismo hay situaciones necróticas que requieren atención inmediata para que el patrón no se multiplique, sino que empiece a controlarse y sanarse.

La lectura metafórica de esta investigación ayudó a establecer que las acciones de reparación no tienen que ver solamente con intervenciones de fragmentación sino, todo lo contrario, con la preservación del ecosistema natural y/o reconectarlo.

Aunque frecuentemente se ha usado de manera implícita la metáfora en la arquitectura y el diseño del espacio abierto a lo largo de la historia, es necesario que los arquitectos y urbanistas desarrollen el pensamiento interdisciplinar; así, la teoría base sistémica, el aporte de los talleres participativos, la importancia de un hábitat sostenible, son componentes necesarios para la aplicación de la lectura metafórica, sin ese conocimiento hay el riesgo de simplificación.

Este recurso despierta la creatividad al concebir nuevas interrogantes o formular de manera distinta las preguntas comunes, se ha desarrollado con el hombre, pero la tecnología y el pensamiento lógico lo están disipando, por eso se recomienda potenciar su uso a través de líneas de investigación relacionadas con el ecosistema y fragmentación de los barrios, normativas urbanas, organización social y espacio público.

Los espacios identificados como enfermos o necróticos pueden rehabilitarse con medidas específicas, permitiendo la regeneración espacial, restaurando o reactivando espacios degradados, empezando por las zonas que requieren atención inmediata, ya sea en lugares vacíos, residuales o degradados, en todos los casos, su efectividad depende del tiempo y costos económicos (Pérez, 2016), su regeneración permite en el tejido urbano «curar» los espacios «enfermos» que generan conflictos y diferencias sociales (Naghibi et al., 2020).

El sistema natural, así como las franjas verdes públicas, se están perdiendo progresivamente por la ausencia de control municipal y educación para el medio ambiente.

El sistema social es singular, se autoorganiza y de esta manera ha conseguido dinamismo y cohesión social, aunque aún existen comportamientos que deben tratarse.

El sistema vial ya no se puede cambiar, solo mitigar con acciones de señalética y señalización.

Se considera una potencialidad el contexto natural del barrio, se identificaron como estrategias inmediatas las acciones de renaturalización de franjas verdes públicas, intervenciones tácticas y uso del color, iluminación, diseño y construcción de mobiliario urbano menor y juegos infantiles, entre las más importantes, para activar y mejorar espacios degradados.

La herramienta analógica conceptual que se propone en la presente investigación ayuda a modificar la lectura tradicional de los sistemas urbanos en donde los problemas están catalogados o codificados. Así, por ejemplo, en el ámbito de la planificación es importante dar valor a las funciones naturales, que se regeneran manteniendo un equilibrio ecosistémico, en las cuales es posible conocer y comprender su funcionamiento natural. Asimismo, las normativas de la planificación urbana no son genéricas ni es posible aplicarlas de manera burocrática sin una observación e interpretación exhaustiva; por tanto, se sugiere emplear la metáfora como herramienta de análisis para el planteamiento de políticas y estrategias de planificación reales.

De no existir un pensamiento sistémico, interdisciplinar y sostenible en la aplicación de la metáfora es muy probable la simplificación en la interpretación de datos.

El presente trabajo sugiere futuras investigaciones para explorar los alcances de la investigación cualitativa a través de la metáfora, por ejemplo: “Normativas dinámicas y flexibles en la planificación urbana aplicando la metáfora”, “La metáfora en la fragmentación urbana”, “La metáfora en la preservación y recuperación de los sistemas verdes urbanos”, entre otras.

Notas:

Aprobación

final del artículo

Ma.

Arq. Andrea Castro Marcucci, editora en jefe aprobó la publicación

de este artículo.

Contribución

de autoría

Silvia

Alexandra Viñan Ludeña: La autora ha participado en los

procesos de Conceptualización, responsable del proyecto de

investigación, curaduría de la información, análisis

formal de la obra o proyecto, investigación,

metodología, planificación, supervisión, preparación del

manuscrito, elaboración del manuscrito, revisión y edición del

manuscrito, fotógrafos.

Alexandra del Rosario Moncayo

Vega: La autora ha participado en los procesos de

Conceptualización, responsable del proyecto de

investigación, curaduría de la información, análisis formal de

la obra o proyecto, investigación, metodología, adquisición

de fondos, planificación, supervisión, preparación del

manuscrito, elaboración del manuscrito, revisión y

edición del manuscrito.

ABUSAADA, H., ELSHATER, A. (2024). Stimulating architects’ mental imagery reaching innovation: Lessons from urban history in using analogies and metaphors. Ain Shams Engineering Journal, Volume 15, Issue 9. https://doi.org/10.1016/j.asej.2024.102933.

ALEJANDRO, J., CAMPOS, M., & OSUNA, E. (2023). La interdisciplinariedad del diseño mediante el aprendizaje colaborativo y basado en proyectos. Zincografía, 14, 111–130. https://doi.org/10.32870/zcr.v7i14.218

ARISTÓTELES, A. (1986). De anima (Sobre el alma). Londres: Penguin. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=De%20Anima%20&publication_year=1987&author=Aristotle.

CHAYAAMOR-HEIL, N., VITALIS, L. (2021). Biology and architecture: An ongoing hybridization of scientific knowledge and design practice by six architectural offices in France. Frontiers of Architectural Research, Volume 10, Issue 2, 240-262. https://doi.org/10.1016/j.foar.2020.10.002.

GIMÉNEZ, C., MIRÁS, M. y VALENTINO, J. (2011). La Arquitectura cómplice: teorías de la arquitectura en la contemporaneidad (1ª ed.). Buenos Aires: Nobuko.

HIGUERAS, E. (2009). La ciudad como ecosistema urbano. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Madrid: Editorial DAPP. https://oa.upm.es/16625/1/Ecosistema.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC]. (2010). Análisis de datos censales: Estructura de la población. Redatam. http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?BASE=CPV2010

JOHNSON, S. (2003). Sistemas emergentes o que tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software (1ª ed. en castellano). Madrid: Turner Publicaciones, S.L.

KRIEGER, P. (2006). Paisajes Urbanos: imagen y memoria. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

LI, K., & ZENG, H. (2024). Multidisciplinary parameters for characterizing the 3D urban morphology: An overview based on the relational perspective. Sustainable Cities and Society, 106(March), 105364. https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105364

MARTÍNEZ-VALDÉS, V., RIVERA, S., GONZÁLEZ, E. J., & Rivera, E. S. (2020). Parques urbanos: un enfoque Para su estudio como espacio Público, Urban parks: perspectives from studies of public space. Intersticios Sociales, 19, 67–86. https://orcid.org/0000-0001-8371-0996

MENDES, M., DARLING, A., HART, K., MORSE, S., MURPHY, R., & LANHAM-NEW, S. (2019). Impact of high latitude, urban living and ethnicity on 25-hydroxyvitamin D status: A need for multidisciplinary action? Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 188(September 2018), 95–102. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2018.12.012

Ministerio de Ambiente del Ecuador. (2012). Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito. https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEYENDA-ECOSISTEMAS_ECUADOR_2.pdf

Municipio de Loja. (2019). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja (PDOT). https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/pdot-2019_2023.zip

NAGHIBI, M., FAIZI, M. y EKHLASSI, A. (2020). The role of user preferences in urban acupuncture: Reimagining leftover spaces in Tehran, Iran. Urbani izziv. Slovenia: Editorial Urbani izziv, 31(2), 114-126. https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2020-31-02-005

National Human Genome: Research Institute. (1989). Apoptosis. https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Apoptosis

PÉREZ, A. (2016). Acupuntura urbana: intervención en la ciudad y participación: cuatro experiencias [Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de València]. https://riunet.upv.es/handle/10251/69334

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]; IIustre Municipio de Loja; y Naturaleza y Cultura Internacional. (2007). Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Loja. Loja: PNUMA.

Real Academia Española [RAE]. (2014). Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. https://dle.rae.es

RICOEUR, P. (1981). Hermenéutica y ciencias humanas: ensayos sobre el lenguaje, acción e interpretación. Cambridge University Press. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Hermeneutics%20and%20the%20human%20sciences&publication_year=1981&author=P.%20Ricoeur

RODRÍGUEZ, L., PAULSEN-ESPINOZA, A., & HIDALGO-DATTWYLER, R. (2020). Situar en el debate el contexto urbano. Aproximaciones bibliométricas desde el meta análisis de la literatura científica. Urbano, 23(41), 10-25. https://doi.org/10.22320/07183607.2020.23.41.01

TAMAYO, A. (1999). Teoría general de sistemas. NOOS. Revista del departamento de ciencias. Manizales: Editorial Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 8, 84-89. https://bit.ly/3xa295z

TURING, A. (1990). The chemical basis of morphogenesis. Bulletin of mathematical biology, 52, 153-197. https://doi.org/10.1007/BF02459572

YAZICI, M., DURMUS, S. (2023). An analysis of Rem Koolhaas's discourses on architecture and urban design using a corpus-based model. Frontiers of Architectural Research, Volume 12, Issue 2, 222-241. https://doi.org/10.1016/j.foar.2022.08.003.

Viñan, S. (2008). Entre lo visible e invisible. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/17480

Fuente Figura 1: Las autoras.

Fuente Figura 2: Elaboración propia.

Fuente Figura 3: Sistemas de Información Geográfica de la Municipalidad de Loja, 2023.

Fuente Figura 4: Elaboración propia.

Fuente Figura 5: Elaboración propia.

Fuente Figura 6: Elaboración propia.

Fuente Figura 7: Elaboración propia.

Fuente Figura 8: Elaboración propia.

Fuente Figura 9: Las autoras.

Fuente Figura 10: Elaboración propia.

Fuente Figura 11: Elaboración propia.