Artículos

Del contenedor industrial al cubo que funciona: Presencia y ocultación de la técnica en la arquitectura de Alejandro de la Sota

From

the industrial container to the cube that works: Presence and

concealment of technique in the architecture of Alejandro de la Sota

Do

contentor industrial ao cubo que funciona: Presença e ocultação da

técnica na arquitectura de Alejandro de la Sota

DOI:

https://doi.org/10.18861/ania.2025.15.1.4069

Dra.

Arq. Ana

Pascual Rubio

Universitat

Politècnica de València

España

anpasru@cpa.upv.es

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-0172-4129

Dr.

Arq. Luis

Tejedor Fernández

Universidad de Málaga

España

ltejedor@uma.es

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2477-3492

Recibido: 31/01/2025

Aceptado: 10/04/2025

Cómo citar

Pascual Rubio, A., & Tejedor Fernández, L. (2025). Del contenedor industrial al cubo que funciona: Presencia y ocultación de la técnica en la arquitectura de Alejandro de la Sota. Anales de Investigación en Arquitectura, 15(1). https://doi.org/10.18861/ania.2025.15.1.4069

Resumen

Este artículo propone un recorrido por la obra de Alejandro de la Sota (1913-1996), maestro y pionero de la arquitectura moderna española, centrado en la consideración de la técnica como fundamento de la forma arquitectónica a lo largo de su trayectoria profesional. Para ello, se han estudiado documentos originales conservados en el Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota, algunos de ellos inéditos, seleccionando una serie de proyectos representativos que permiten comprender esta evolución. Mientras que la segunda mitad de la década de 1950 y los años 60 se caracterizan por la construcción de grandes contenedores industriales, donde los recursos técnicos se exhiben de manera explícita, a partir de los años 70 estos dan paso a cubos funcionales, en los que se refleja una renuncia progresiva a basar la apariencia visual de la arquitectura en la manifestación de los medios tecnológicos. Esta voluntad de soslayar la expresión directa de las técnicas empleadas es posible gracias a la universalización de las soluciones y a la adopción de sistemas constructivos flexibles y ligeros, cada vez más avanzados, en sintonía con su disponibilidad en el mercado. El resultado, patente en sus últimos proyectos, es una arquitectura que aspira a disolverse en el ambiente, alterando el espacio lo imprescindible para poder hacerlo habitable, y en la que el esfuerzo ahorrado mediante el uso eficiente de la técnica se invierte en minimizar el sufrimiento que conlleva el hecho constructivo y en favorecer el bienestar.

Palabras Clave

Alejandro de la Sota; técnica; sistemas constructivos; materialidad; contenedor; cubo; ligereza; flexibilidad; modulación; habitar.

Abstract

This article proposes a survey of the work of Alejandro de la Sota (1913-1996), master and pioneer of modern Spanish architecture, focused on considering the technique as the foundation of architectural form throughout his professional career. For this purpose, original documents preserved in the archives of the Alejandro de la Sota Foundation, some of them unpublished, have been studied, selecting a series of representative projects that allow us to understand this evolution. While the second half of the 1950s and the 1960s were characterized by the construction of large industrial containers, where technical resources were explicitly displayed, from the 1970s onwards, these gave way to functional cubes, reflecting a progressive renunciation of basing the visual appearance of architecture on the manifestation of technological means. This desire to avoid the direct expression of the techniques used is possible thanks to the universalization of solutions and the adoption of increasingly advanced, flexible, and lightweight construction systems, in line with their availability on the market. The result, evident in his latest projects, is an architecture that aspires to dissolve into the environment, altering the space as little as possible to make it habitable, and in which the effort saved through the efficient use of technology is invested in minimizing the suffering involved in construction and in favoring wellbeing.

Keywords

Alejandro de la Sota; technique; building systems; materiality; container; cube; lightness; flexibility; modulation; dwelling.

Resumo

Este artigo propõe um levantamento da obra de Alejandro de la Sota (1913-1996), mestre e pioneiro da arquitetura moderna espanhola, centrando-se na consideração da técnica como fundamento da forma arquitetónica ao longo da sua carreira profissional. Para tal, foram estudados documentos originais conservados nos arquivos da Fundação Alejandro de la Sota, alguns deles inéditos, selecionando uma série de projetos representativos que nos permitem compreender esta evolução. Se a segunda metade dos anos 50 e os anos 60 se caracteriza pela construção de grandes contentores industriais, onde os recursos técnicos eram explicitamente exibidos, a partir dos anos 70 estes deram lugar a cubos funcionais, refletindo uma renúncia progressiva a basear a aparência visual da arquitetura na manifestação dos meios tecnológicos. Esta vontade de evitar a expressão direta das técnicas utilizadas é possível graças à universalização das soluções e à adoção de sistemas construtivos cada vez mais avançados, flexíveis e leves, conforme a sua disponibilidade no mercado. O resultado, patente nos seus últimos projetos, é uma arquitetura que aspira a dissolver-se no ambiente, alterando o espaço o mínimo possível para o tornar habitável, e em que o esforço poupado pelo uso eficiente da tecnologia é investido na minimização do sofrimento envolvido na construção e na promoção do bem-estar.

Palavras-chave

Alejandro de la Sota; técnica; sistemas de construção; materialidade; recipiente; cubo; leveza; flexibilidade; modulação; habitação.

Introducción

Alejandro de la Sota (1913-1996) es considerado un pionero y maestro de la arquitectura moderna española, como lo evidencia el reconocimiento de su influencia por parte de numerosos arquitectos destacados de las generaciones posteriores en el país. A partir de los años cincuenta, cuando toma el relevo en España de los postulados del Movimiento Moderno, los aspectos técnicos y constructivos se sitúan de manera continuada en el origen de sus proyectos, otorgando coherencia a toda su producción arquitectónica.

La concepción de la técnica por parte de De la Sota se alinea con la definición de José Ortega y Gasset quien la describe como “el esfuerzo para ahorrar esfuerzo (…), lo que hacemos para evitar por completo, o en parte, los quehaceres que la circunstancia primariamente nos impone” (1939/2008, p.42). Es decir, el arquitecto entiende la técnica como aquellas operaciones o esfuerzos tendentes a suprimir los obstáculos que las circunstancias vitales imponen entre el ser humano y la naturaleza, con el objetivo de reducir el sufrimiento y alcanzar el bienestar. Superar estas dificultades implica una decidida apuesta por la sencillez en la resolución de los proyectos y en la materialización de las obras, indisociablemente ligada a la evolución de los sistemas constructivos. Para el arquitecto, el avance de la arquitectura solo puede lograrse a través de la investigación y la experimentación tecnológica, orientadas hacia la búsqueda de este bienestar.

Desde esta perspectiva, el objetivo del presente artículo es explorar el papel fundamental de la técnica en la obra de De la Sota y analizar cómo su expresión evoluciona a lo largo de su trayectoria. Para ello, a partir de los documentos originales conservados en el Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota, algunos de ellos inéditos, se estudian una serie de proyectos que resultan clave para ilustrar esta evolución.

Como se expone a continuación, si la segunda mitad de la década de 1950 y los años 60 vienen marcados por los grandes contendores industriales —como la nave para los Talleres Aeronáuticos de TABSA (Madrid, 1956-58), la Central Lechera CLESA (Madrid, 1958-61), las naves para el CENIM (Madrid, 1963-65) o el Pabellón Polideportivo de Pontevedra (1964-67)—, donde los recursos técnicos se muestran de manera explícita, a partir de los años 70, estos dan paso a cubos funcionales, caracterizados por una progresiva tendencia a la ocultación o atenuación expresiva de unos medios tecnológicos cada vez más avanzados. Ejemplos de ello serían las propuestas para los concursos de Bankunión y Aviaco (Madrid, 1970 y 1975), el edificio para la Caja Postal y Depósito de Valores (Madrid, 1972-77) o la nueva Sede de Correos y Telecomunicaciones de León (1981-83). No se trata de ninguna paradoja: lejos de concebir la arquitectura como una manifestación exhibicionista de recursos, el arquitecto aprovecha los avances técnicos para facilitar la materialización de los proyectos, eludir el sufrimiento que conlleva el hecho constructivo y mejorar la calidad de vida.

El

contenedor industrial: presencia de la técnica (1955-69)

El

módulo estructural como generador de la forma arquitectónica

(1955-61)

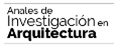

El compromiso con la tecnología de De la Sota comienza a ser explícito con la construcción del Edificio para el banco de pruebas de motores de los Talleres Aeronaúticos de Barajas, S.A. (TABSA) (Madrid, 1956-58), en colaboración con los ingenieros Eusebio Rojas Marcos y Enrique de Guzmán de Ozámiz. Al tratarse de un proyecto de tema industrial, De la Sota entiende el papel del arquitecto como una colaboración imprescindible con el mundo de la ingeniería, tendente a conferir un orden a unos espacios, cuya formalización es consecuencia directa de la función que allí se va a desarrollar. De este modo, la estructura espacial lineal del edificio constituye la forma adecuada a la cadena de operaciones de montaje de la fábrica, y el módulo estructural, repetido cuantas veces sea necesario, el modo de resolver el problema con la mínima inversión de esfuerzo, tanto constructivo como creativo. En la propuesta, la seriación de este módulo estructural, con sus grandes cerchas de acero en forma de parábola poligonal y sus lucernarios en diente de sierra, inundan de luz el espacio interior y definen la imponente imagen visual del edificio (Figura 1).

Figura

1.

Alejandro de la Sota, T.A.B.S.A. Edificio para banco de pruebas de

motores, Madrid, España, 1957. Sección longitudinal, secciones

transversales e imágenes del interior y del exterior

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/313.

Los

edificios de la Central

Lechera CLESA (Madrid, 1958-61) y del Gimnasio del Colegio Maravillas

(Madrid, 1960-61) pueden ser considerados como la cima de un período

en la producción del arquitecto en el que alcanza su madurez en

el uso de la técnica como suministradora de argumentos de proyecto,

que permite optimizar recursos y racionalizar los procesos

constructivos. En

la Central Lechera, realizada con la colaboración del ingeniero

agrónomo Manuel Ramos, el arquitecto logra un orden formal al

asignar cada función del proceso de fabricación a un volumen

específico. Estos volúmenes se articulan en torno a un amplio

espacio central de producción, cuyas cubiertas en diente de sierra

descansan sobre ménsulas atirantadas sostenidas por grandes soportes

y vigas de hormigón pretensado, que dotan al conjunto de solidez y

expresividad estructural. La luz cenital penetra en el espacio y crea

una atmósfera etérea. Al igual que en TABSA, el módulo estructural

repetido genera el espacio, asumiendo un papel central, si bien en el

exterior su presencia queda parcialmente disimulada por los volúmenes

que envuelven la gran sala (Figura 2) (Baldellou, 2006, pp. 118-120;

Couceiro (Ed.), 2007a).

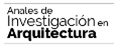

Figura

2.

Alejandro de la Sota, Central Lechera CLESA, Madrid, 1961.Sección

longitudinal, imágenes del interior y del exterior

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/82

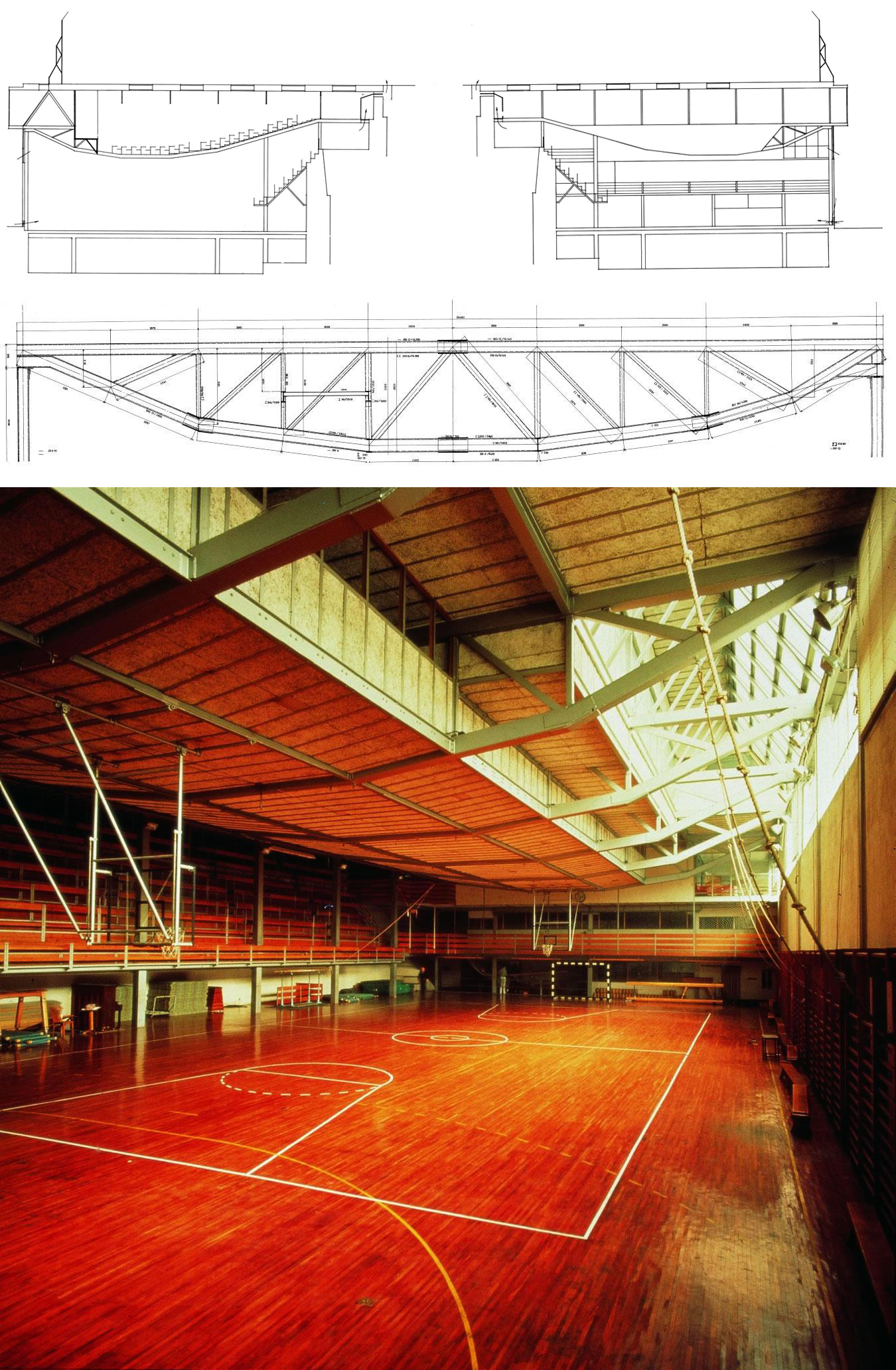

Por

su parte, el Gimnasio del Colegio Maravillas realizado con la

colaboración del ingeniero Eusebio Rojas Marcos, ahonda aún más en

las posibilidades del módulo estructural. Una gran viga puente,

similar a las utilizadas en TABSA, a la que el arquitecto da la

vuelta, permite solucionar el problema. La sección transversal

condensa en su bidimensionalidad todos los elementos necesarios para

resolver el programa funcional mediante su repetición. A partir de

esta sección, en cada episodio de la secuencia espacial, se

incorporan o eliminan los elementos requeridos para dar respuesta a

las necesidades específicas del diseño. La facilidad en la

resolución del proyecto garantiza la bondad inherente al ahorro de

esfuerzo y a la liberación de la gravedad, en el más amplio sentido

del término (Figura 3) (Couceiro (Ed.), 2007b).

Figura

3.

Alejandro de la Sota, Gimnasio del Colegio Maravillas, Madrid,

1961.Secciones transversales, cercha e imagen del interior.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/234

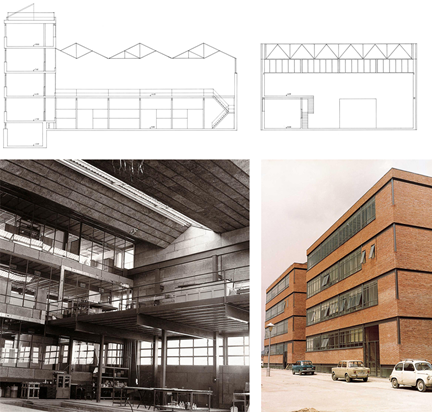

Finalmente,

en su proyecto de Naves para el Centro Nacional de Investigaciones

Metalúrgicas (CENIM) en la Ciudad Universitaria de Madrid (1963-65),

el arquitecto da continuidad a las experiencias de cubiertas de

grandes luces en diente de sierra y a los sistemas constructivos

empleados en el Gimnasio, evolucionando hacia una mayor levedad. El

módulo estructural de cada nave se compone de finas cerchas apoyadas

en los extremos sobre soportes metálicos, ordenados según una trama

ortogonal que se hace visible en las fachadas laterales. El perfil

inclinado de las cubiertas se esconde tras un volumen de cuatro

plantas que cierra su frente. En el interior, el revestimiento de las

cerchas con Viroterm,

la luz filtrada a través de los paños traslúcidos del techo y los

reflejos sobre las superficies acristaladas, contribuyen a diluir

visualmente la presencia de la estructura, creando un ambiente

ingrávido y evanescente (Figura 4) (de la Sota, 1989, p.88;

Rodríguez, 1994, p. 148).

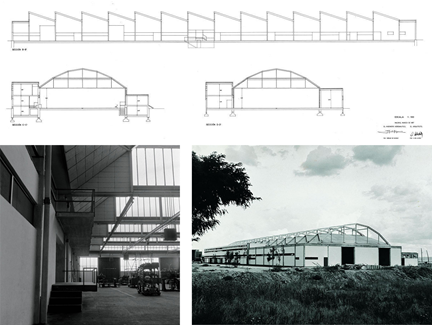

Figura

4.

Alejandro de la Sota, Naves para el CENIM, Madrid, 1963. Sección

longitudinal y transversal, e imagen del interior y del exterior. ©

Fundación Alejandro de la Sota.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/68

En

todas estas propuestas, la sección transversal constituye la

síntesis del proyecto, que permite dar una respuesta óptima a las

necesidades planteadas. En ella, el módulo estructural adquiere un

gran protagonismo, si bien el arquitecto comienza a mostrar una

inclinación progresiva a disimular su presencia. La repetición de

este módulo permite resolver de manera simultánea y eficiente el

sistema de cubierta para grandes luces y la iluminación cenital,

definiendo la forma arquitectónica. Por tanto, esta forma, lejos de

ser una mera imagen superficial, se presenta como la expresión

externa del orden interno, que posibilita la adecuación funcional,

ambiental y constructiva del todo y sus partes.

De esta manera, el arquitecto utiliza el lenguaje industrial como una herramienta flexible, capaz de adaptarse a cualquier tipología de edificio, ya sea una fábrica, un gimnasio o unas naves de investigación. La tradición de la ingeniería, que tiene su origen en la revolución industrial del siglo XIX, encuentra en De la Sota a un fiel heredero. La generalización de este lenguaje está profundamente vinculada con su voluntad de resolver los problemas que plantea cada proyecto con la mayor facilidad y sencillez, haciendo uso de los medios técnicos inherentes al momento, sin caer en personalismos o excesos. En los años siguientes, y siempre con la técnica como hilo conductor, las preocupaciones del arquitecto empiezan a dirigirse en otra dirección.

La

universalización de las formas arquitectónicas a través del empleo

de sistemas industrializados (1963-69)

Durante la primera mitad de la década de los años sesenta, en un escenario de alta demanda de alojamiento y de reactivación económica, que propicia un incremento de la oferta de productos para la construcción, De la Sota parece plenamente convencido de la posibilidad de afrontar los proyectos universalizando los problemas y sus soluciones formales implícitas, a través del empleo de los nuevos sistemas industrializados.

El arquitecto comienza a experimentar con el sistema de paneles prefabricados de hormigón de la patente Horpresa, disponible recientemente en el mercado. De este modo, desarrolla toda una serie de propuestas en las que busca resolver, mediante un único gesto constructivo, los problemas planteados. Su objetivo es unificar al máximo la construcción y optimizar las posibilidades del sistema, que se utiliza tanto en la configuración de cubiertas, forjados y cerramientos como en la tabiquería interior y los pavimentos. Los proyectos parten de reglas compositivas inducidas por la propia lógica del sistema constructivo, lo que conduce a la definición de formas simples y racionales, fácilmente aplicables a gran escala. La trama se convierte en el mecanismo que permite ordenar los proyectos y extender las soluciones tanto como sea necesario. De la Sota toma así partido sin ambages por una arquitectura objetiva, industrializada y generalizable, como única vía para resolver las demandas que la época impone. Sin embrago, su utopía tecnológica se enfrenta con una realidad reticente a la innovación, lo que le impide materializar ninguno de sus proyectos de gran envergadura.

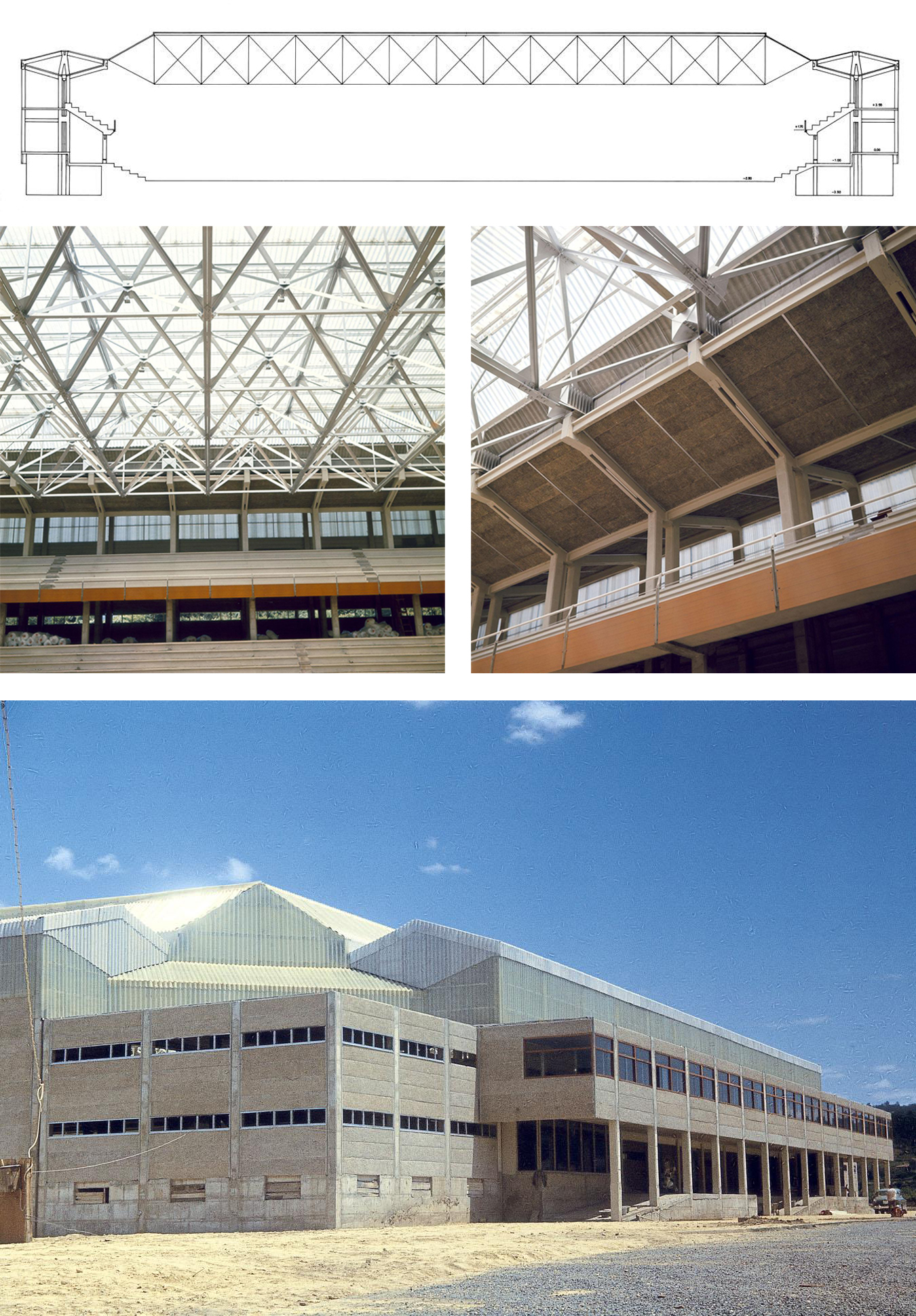

El Pabellón Polideportivo de Pontevedra (1964-67) supone la culminación de esta etapa de experimentación con la prefabricación pesada, enfocada en la búsqueda de soluciones universales. En él convergen, además, sus conocimientos adquiridos en sus proyectos previos de contenedores con grandes luces. La obra constituye en sí la materialización de un prototipo generalizable desarrollado por el arquitecto para las Instalaciones Deportivas de la Delegación Nacional de Deportes tres años antes. La solución se piensa como respuesta a un problema general, que podría resumirse en la siguiente pregunta: ¿cómo debe ser un espacio arquitectónico ideal para la práctica del deporte? Para ello, el soporte natural se modifica, adaptándolo a las dimensiones y características específicas de la actividad a desarrollar. La estructura de hormigón, compuesta por un único elemento seriado en dos direcciones, no solo sostiene los forjados y las gradas de hormigón pretensado, sino que también proporciona apoyo puntual a la trama estructural de delicadas cerchas metálicas que cubren el recinto. En el exterior, una piel de paneles prefabricados de hormigón pretensado oculta la fuerza expresiva del sistema estructural, mientras que una cubierta de plástico translúcido permite la entrada de luz cenital al interior, creando la ilusión de un espacio al aire libre, como ámbito idóneo para la práctica deportiva (Figura 5) (de la Sota, 1989, p. 102). El deseo como germen de una necesidad y el sistema constructivo como posibilidad para satisfacerla buscan alcanzar un equilibrio, intentando superar esa inercia, tan habitual en el ejercicio profesional de la arquitectura, que empuja a proyectar y construir según lo ya sabido y sancionado por la costumbre.

Figura

5.

Alejandro de la Sota, Pabellón Polideportivo, Pontevedra, 1966.

Sección longitudinal, imágenes del interior y del exterior.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota, https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/269

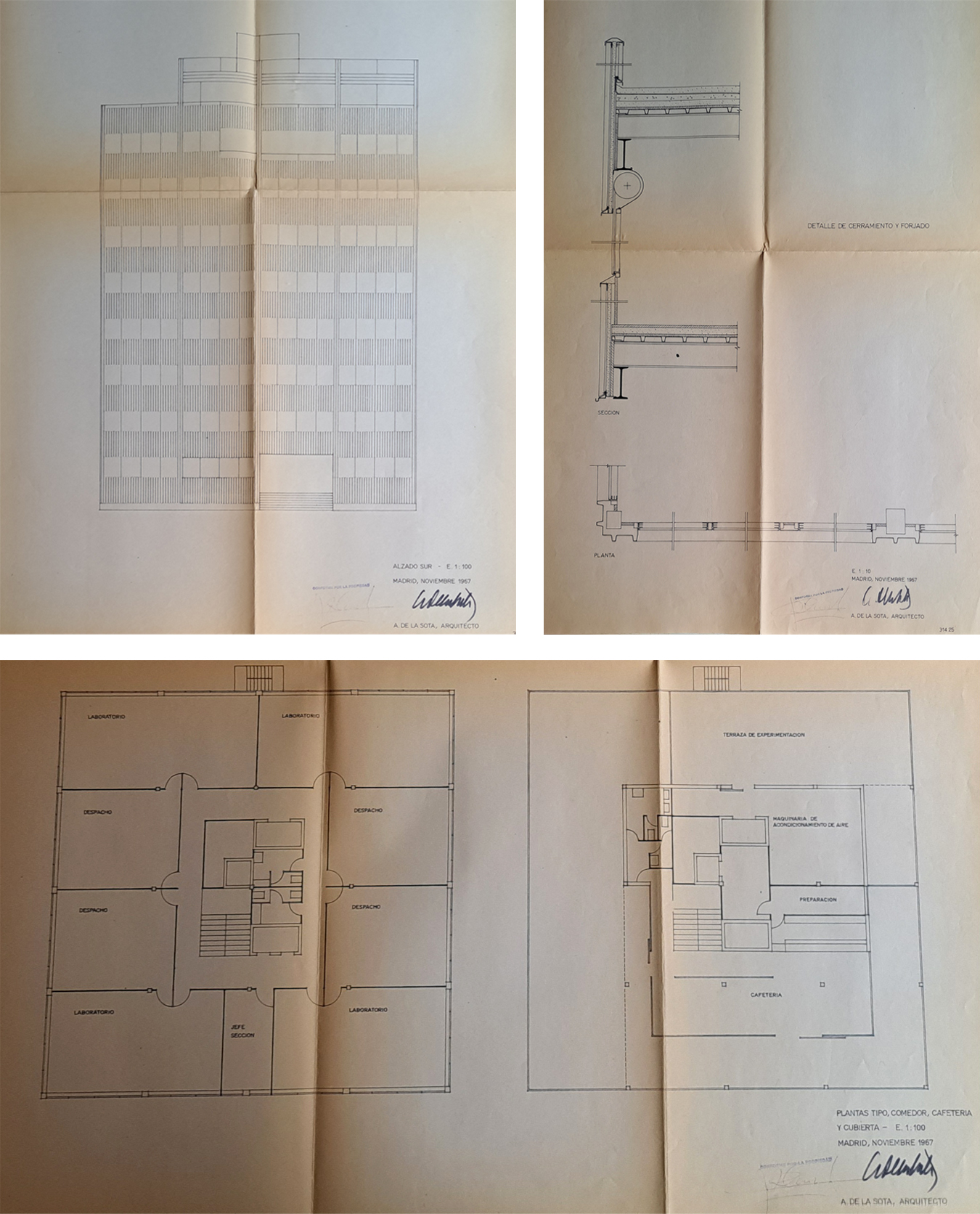

Paralelamente,

entre 1964 y 1968, el arquitecto trabaja en su proyecto inédito y no

construido para el Instituto de Electricidad y Automática del

C.S.I.C en la Ciudad Universitaria de Madrid, donde propone por

primera vez el uso de sistemas ligeros para la ejecución completa de

un edificio, reafirmando su compromiso con los materiales livianos,

por su claridad y facilidad constructiva, que un año antes había

expresado en su conferencia "Sentimiento sobre cerramientos

ligeros" (Puente (Ed.), 2002, pp. 156-159). El edificio se

proyecta como un prisma de planta cuadrada, cuidadosamente modulado

sobre una trama ortogonal y organizado en torno a un núcleo central

de comunicaciones, a fin de dotarlo de una gran flexibilidad

espacial. La propuesta constituye un primer prototipo generalizable

de los cubos funcionales que caracterizarán su arquitectura en la

década siguiente (Figura 6) (de la Sota, 1968).

Figura

6.

Alejandro de la Sota, Instituto de Electricidad y Automática,

Madrid, 1968 (proyecto inédito). Alzado, detalle constructivo de

fachada, y plantas tipo y de cubierta.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota.

En

un texto inédito del proyecto, el arquitecto defiende, además, la

‘unidad de detalle’ promovida por Le Corbusier como un aspecto

fundamental de la racionalización técnica (1923/2016, p.225). Esto

implica que los detalles constructivos deberían basarse en recursos

de catálogo de calidad contrastada, inherentes a los propios

sistemas, evitando así el esfuerzo individual que conlleva

reinventarlos para cada nuevo proyecto:

Un proyecto tiene dos partes o facetas bien definidas: la primera, su completa definición, el saber exactamente cómo ha de ser la obra; una segunda, la de dar las ‘referencias’ más que suficientes para poder realizarla. La descripción o exigencias están implícitas en la misma patente siempre. (…) Una mención conocida sustituye a muchos planos y descripciones, aumentando, sin embargo, la calidad de la obra (de la Sota, 1970).

De este modo, De la Sota concibe la arquitectura como esa actividad técnica, tan genuinamente humana, que nos obliga al esfuerzo de estar atentos y aprender continuamente de los sistemas aportados por la industria de nuestra época, con el objetivo de minimizar el esfuerzo para crear soluciones formales eficientes y repetibles, capaces de responder a las necesidades sociales del momento y de contribuir al bienestar colectivo.

EL

CUBO QUE FUNCIONA: OCULTACIÓN DE LA TÉCNICA (1970-96)

Los

sistemas ligeros como detonantes de la idea de proyecto (1970-79)

Durante los años setenta, la expresión de la tecnología constructiva, que en décadas previas había definido las formas arquitectónicas de los grandes contenedores industriales, evoluciona hacia un enfoque más conceptual. En esta etapa, los sistemas constructivos se sitúan en el origen de la idea arquitectónica, dando lugar a diversos cubos funcionales, donde se observa una tendencia a atenuar la expresión visual de los medios tecnológicos (Rodríguez, 1994, p. 367).

La aparición en el mercado de vidrios de gran formato con propiedades aislantes sin precedentes o de cerramientos ligeros de acero con aislamiento térmico incorporado abre todo un campo de posibilidades para racionalizar los procesos constructivos e incorporar, con el mínimo esfuerzo, la naturaleza al espacio habitable, a fin de alcanzar el anhelado bienestar.

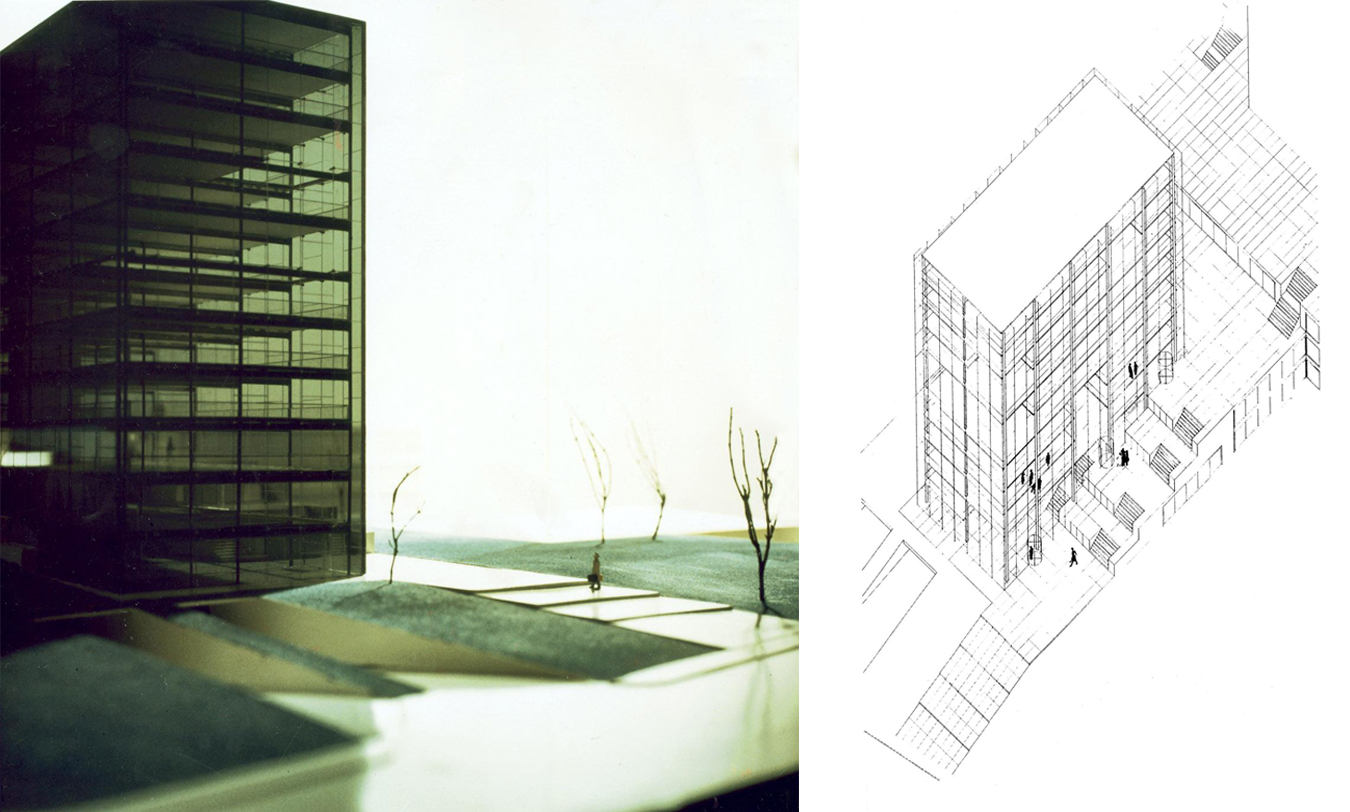

Los proyectos presentados para los concursos de Bankunión (1970) y Aviaco (1975), en Madrid, intentan llevar al extremo las posibilidades constructivas de los nuevos vidrios. Las cualidades de transparencia de estos materiales, unidas a la voluntad de hacer desaparecer la carpintería como último escollo físico en la evolución del muro cortina, conducen a la concepción de ambos proyectos como auténticos prismas de aire y luz, respectivamente (López-Peláez, 1987). En ellos desaparece cualquier presencia física que sugiera peso o esfuerzo. Por otro lado, el zócalo escalonado sobre el que descansa el prisma de Bankunión, (Figura 7) o el juego de cotas intermedias que organiza el espacio inferior del cubo de Aviaco (Figura 8), se hallan en la línea de esa constante modificación técnica del soporte sobre el que se asienta la construcción para crear las condiciones adecuadas de uso.

Figura

7.

Alejandro de la Sota, Sede de Bankunión, Madrid, 1970. Imagen de la

maqueta y axonometría.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/305

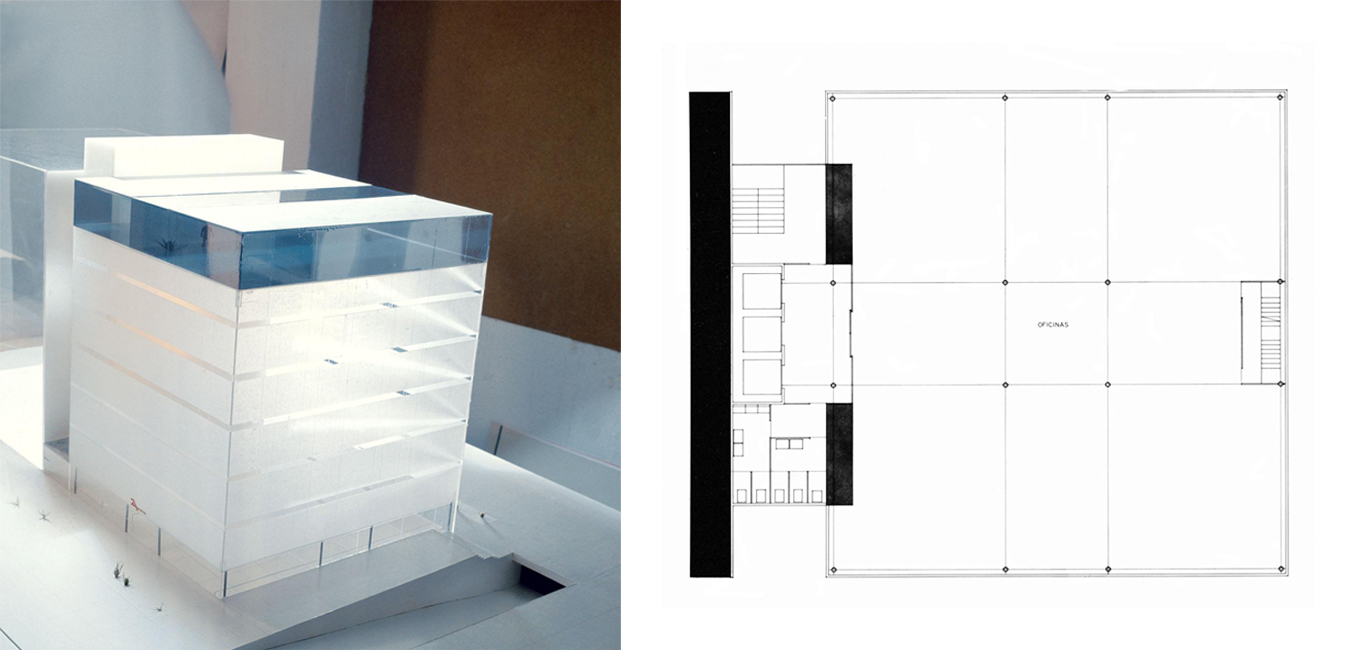

Figura

8.

Alejandro de la Sota, Sede de Aviaco, Madrid, 1975. Imagen de la

maqueta y planta tipo.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/304

La

pureza formal de ambas propuestas es consecuencia de la ortogonalidad

y la modulación de su orden interno, esencial para su construcción

industrializada y su flexibilidad funcional. En los dos proyectos se

logra formalizar la metáfora de la arquitectura, frecuentemente

evocada por De la Sota, como una lámpara incandescente que

proporciona, con la máxima economía de medios físicos, las

condiciones esenciales para el habitar humano. Sin embargo, ninguno

de ellos llega a construirse, perdiéndose la oportunidad de asistir

al ejercicio de desmaterialización más extremo que se haya

planteado en la arquitectura española.

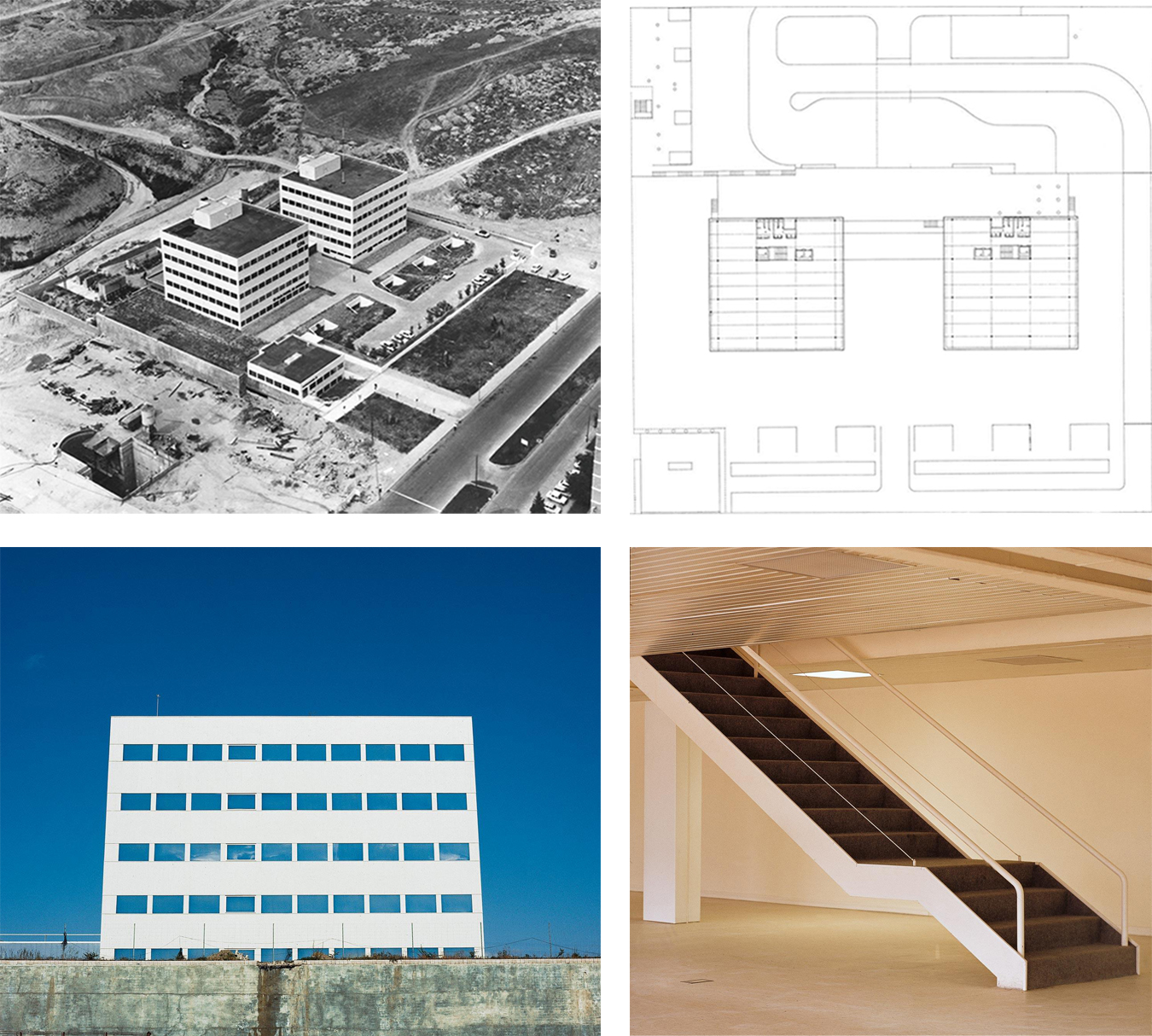

En esta misma etapa de su trayectoria, y fundamentado en ideas de proyecto sensiblemente afines con los dos anteriores, De la Sota desarrolla el edificio para la Caja Postal y Depósito de Valores de Madrid (1972-77), en colaboración con Juan Capella, que constituye su primera obra construida con sistemas de industrialización ligera. Una vez más, el terreno destinado a la construcción se modifica mediante la creación de una gran plataforma semienterrada que alberga la mayor parte del programa funcional, de la cual emergen los dos cubos idénticos, sin espesor ni peso aparentes. En ellos, según se desprende de una imagen inédita conservada en el Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota, el arquitecto llega a plantear con una solución de vidrio Thermopane, similar a la propuesta para Bankunión (Figura 9).

Figura

9. Alejandro

de la Sota, Centro de Cálculo para la Caja Postal de Ahorros,

Madrid, 1975. Imagen inédita de solución de fachada.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/73

Sin

embargo, la solución final consiste en un cerramiento ligero

compuesto por bandas opacas de panel sándwich de chapa blanca

Acieroid,

con aislamiento realizado in situ, alternadas con bandas

transparentes de vidrio enrasado Thermopane,

desprovistas de carpintería. De este modo, si en las cajas de vidrio

de Aviaco y Bankunión la cualidad objetual de los edificios se

reduce exclusivamente al despiece de los vidrios, la envolvente final

de la Caja Postal puede interpretarse como una materialización

contaminada de realidad. No obstante, vidrio

y acero parecen querer fundirse en un único material, manifestando

una extrema voluntad de abstracción con respecto a la materialidad

física de la arquitectura.

En el interior, la rigurosa modulación de la trama estructural del edificio facilita la seriación de todos los elementos que lo cualifican visualmente, logrando niveles de rapidez y perfección constructiva insólitos en el contexto arquitectónico de ese momento. Falsos techos metálicos ocultan los sistemas técnicos, a la vez que enfatizan la horizontalidad, la luminosidad y la isotropía del espacial, mientras que elegantes escaleras metálicas, inspiradas en el mudo de la aeronáutica, actúan como un contrapunto visual (Figura 10) (de la Sota, 1975).

Figura

10.

Alejandro de la Sota, Centro de Cálculo para la Caja Postal de

Ahorros, Madrid, 1975.Imagen del entorno, planta tipo, imagen del

exterior y de escalera interior.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/73

Frente

a la presencia explícita de la construcción, que caracterizaba las

obras de De la Sota en años anteriores, ahora se evidencia una clara

voluntad del arquitecto de minimizar la expresión de la construcción

como origen de la forma arquitectónica, valiéndose,

paradójicamente,

de las posibilidades que le brinda la evolución tecnológica: los

instrumentos técnicos "deben actuar con naturalidad, sin

esfuerzos, ligeros, casi invisibles..." (Puente (Ed.), 2002, pp.

117-122).

De esta manera, De la Sota se distancia del exhibicionismo técnico

propio de la arquitectura high-tech, tan popular en esos años, y

apuesta por una arquitectura silenciosa y neutra, que interfiera lo

menos posible en la vida de las personas y en su relación con la

naturaleza, facilitando de manera eficiente el desarrollo de sus

funciones.

Estas experiencias refuerzan la convicción de De la Sota en los sistemas ligeros de fácil montaje y las estructuras organizadas en tramas moduladas, concebidas a partir de una cuidadosa armonía entre la disposición funcional y la optimización de los sistemas constructivos. Su objetivo es desarrollar una idea de edificios-contenedor versátiles y abiertos al exterior, capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes a lo largo del tiempo, a fin de garantizar el bienestar de los usuarios y optimizar su funcionalidad, no solo en el momento de su construcción, sino a lo largo de todo su ciclo de vida, ante un futuro siempre impredecible y variable (Figura 11).

Figura

11.

Alejandro de la Sota, Centro de Cálculo para la Caja Postal de

Ahorros, Madrid, 1975. Planta tipo

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/73

El

ideal de levedad y flexibilidad del panel Robertson

(1980-96)

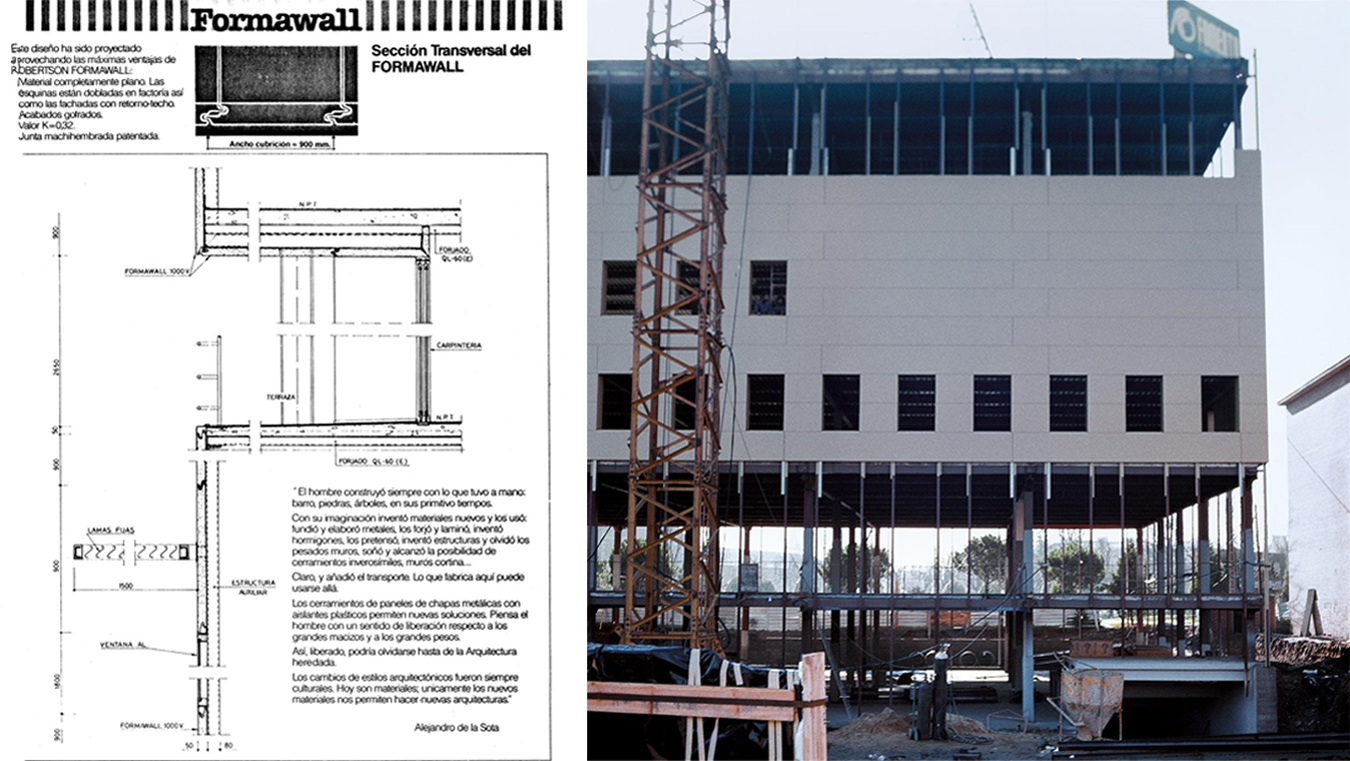

A principios de los años ochenta, De la Sota descubre los sistemas ligeros de la empresa Robertson, a base de estructura metálica y envolvente de paneles sándwich de acero enteramente conformados en fábrica. Estos sistemas representan el punto culminante de su búsqueda tecnológica, por sus altas prestaciones técnicas y su rápida instalación.

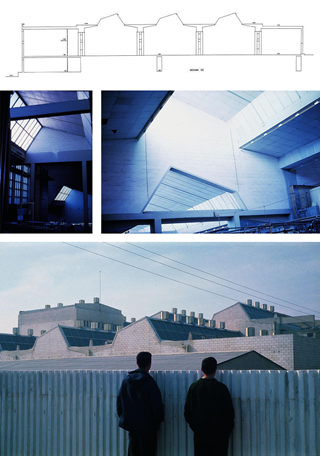

Si la década de los años setenta representa, en la arquitectura de De la Sota, una decidida apuesta por los sistemas constructivos ligeros como origen mismo de la idea de proyecto, la década de los años ochenta supone un período de profundización en la facilidad constructiva y la flexibilidad espacial asociadas al panel Robertson. Estas cualidades permiten reducir el esfuerzo, incluso el creativo en la resolución de detalles constructivos específicos para cada proyecto. De la Sota comienza a explorar sus posibilidades en la construcción de diversas oficinas postales y, sobre todo, de la nueva Sede de Correos y Telecomunicaciones de León (1981-83), su obra de tecnología más avanzada (Figura 12).

Figura

12.

Alejandro de la Sota, Edificio de Correos y Telecomunicaciones, León,

1981. Publicidad de Robertson e imagen del edificio en construcción.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/102

Para

la implantación del edificio, que cuenta con una importante

presencia en el tejido urbano, el arquitecto modifica la cota de

planta baja mediante la construcción de un zócalo pétreo

sobreelevado, que actúa como elemento de transición con el espacio

público exterior, de manera similar a los edificios analizados en el

apartado anterior. Sobre este basamento se levanta un prisma metálico

que lleva al extremo las posibilidades del sistema. El volumen se

plantea como un cubo funcional y versátil, gracias a sus avanzados

sistemas técnicos y a su clara organización constructiva y

funcional: “Se trató de hacer un ‘cubo que funcione’ y que

permita cambiar este funcionamiento en el transcurso del tiempo;

contribuirá a ello la simplificación estructural y la claridad

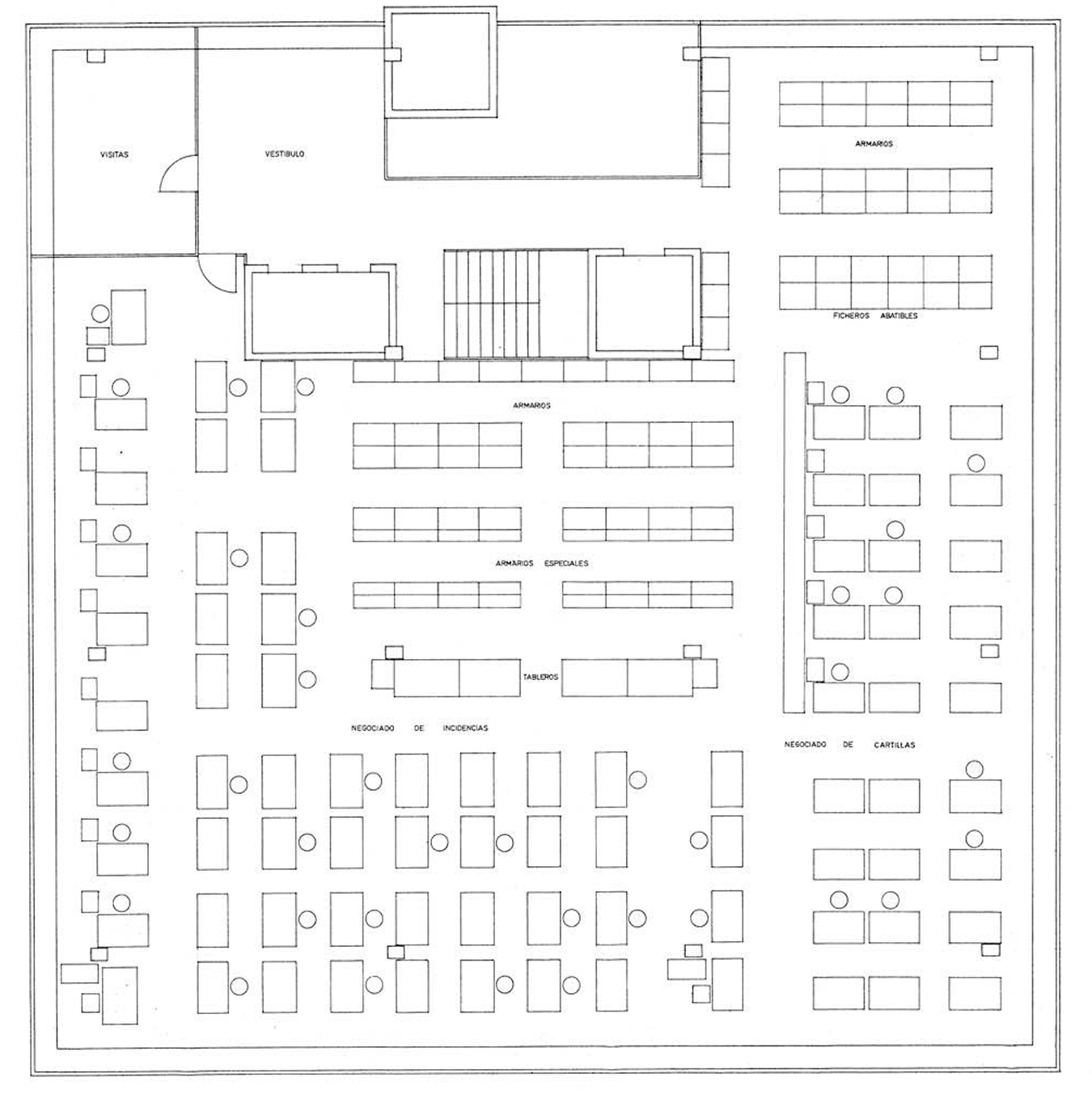

interior” (Figura 13) (De la Sota, 1985, pp. 44-52).

Figura

13.

Alejandro de la Sota, Edificio de Correos y Telecomunicaciones, León,

1981.Imágenes del exterior.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/102

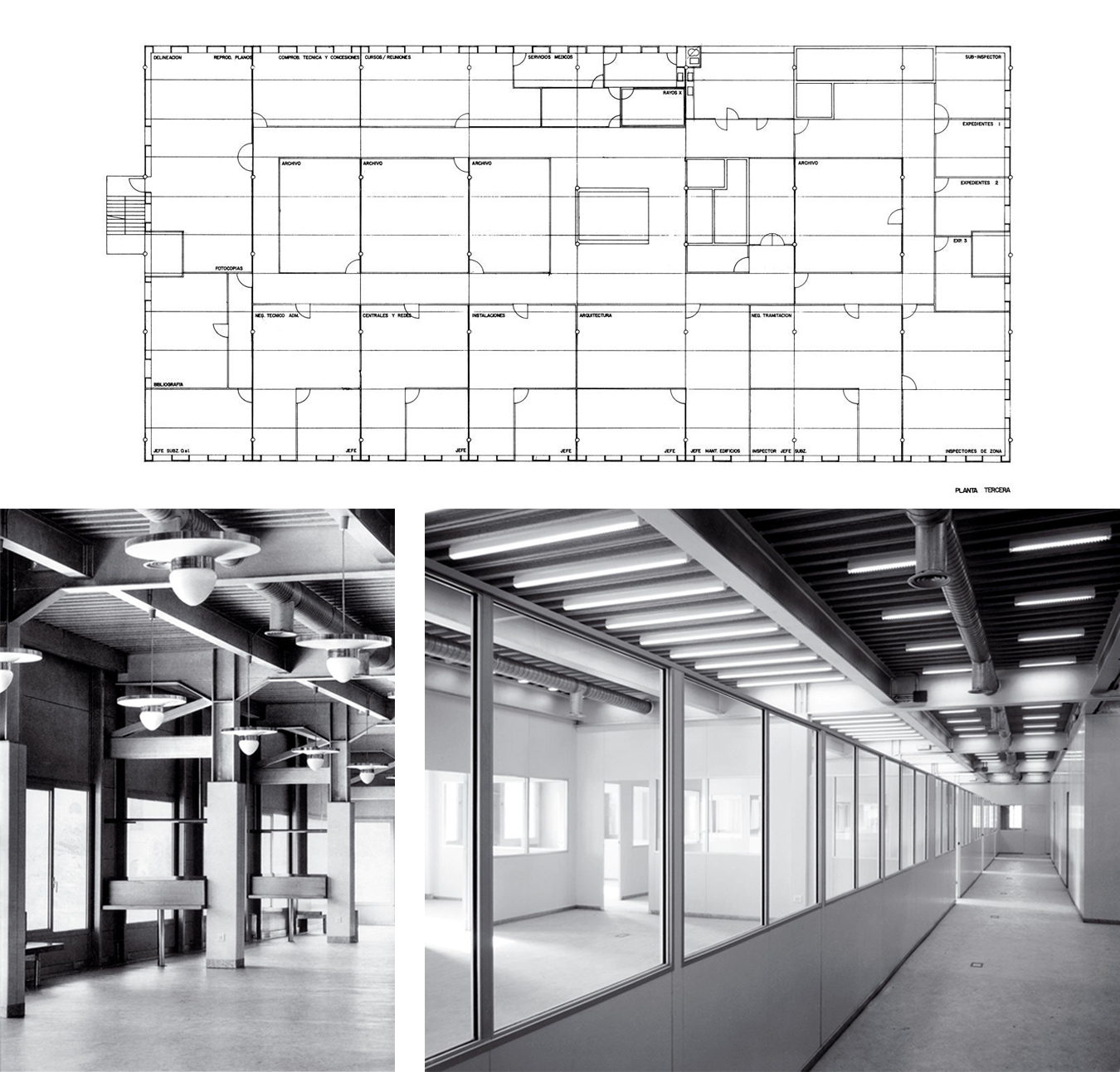

La

concepción ligera de la envolvente del edificio está así

intrínsecamente ligada a su orden interno, con plantas organizadas

sobre una rigurosa trama estructural bajo el principio de planta

libre. En el interior, la estructura, los forjados, los paneles de la

envolvente y las instalaciones se dejan completamente vistas (Figura

14). En el exterior, el arquitecto trata de minimizar el carácter

tecnológico del edificio para favorecer su integración en el

entorno. Así, transforma visualmente su tersa envolvente de chapa en

un ‘grueso muro de sillería’ que evoca los palacios castellanos

de la zona. Para ello, los paneles de chapa se pintan en un tono mate

‘color León’ y se disponen en horizontal y a rompejuntas.

Además, se pliegan para conformar las jambas de los huecos, que se

retranquean respecto al plano de fachada. Con ello, se refuerza la

apariencia masiva de la envolvente y su trasdós se aprovecha

funcionalmente, destinándolo a un uso de almacenaje. (Puente (Ed.),

2002, pp. 187-202).

Figura

14.

Alejandro de la Sota, Edificio de Correos y Telecomunicaciones, León,

1981. Planta de oficinas e imágenes del interior.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/102

De

este modo, a pesar de la aparente normalización de la arquitectura

implícita en el uso del sistema constructivo, De la Sota manipula el

material, subvirtiendo sus reglas y ensayando soluciones no

contempladas por el fabricante. La facilidad y el ahorro de esfuerzo

creativo que conlleva la adopción del sistema parecen dejar espacio

para la aparición del ‘juego’ como un rasgo humorístico

vinculado a la necesidad de bienestar, no solo del arquitecto que se

divierte con su trabajo, sino también del usuario o espectador

atento que descubre aspectos velados: sutiles guiños que el edificio

le regala, pese a su aparente seriedad.

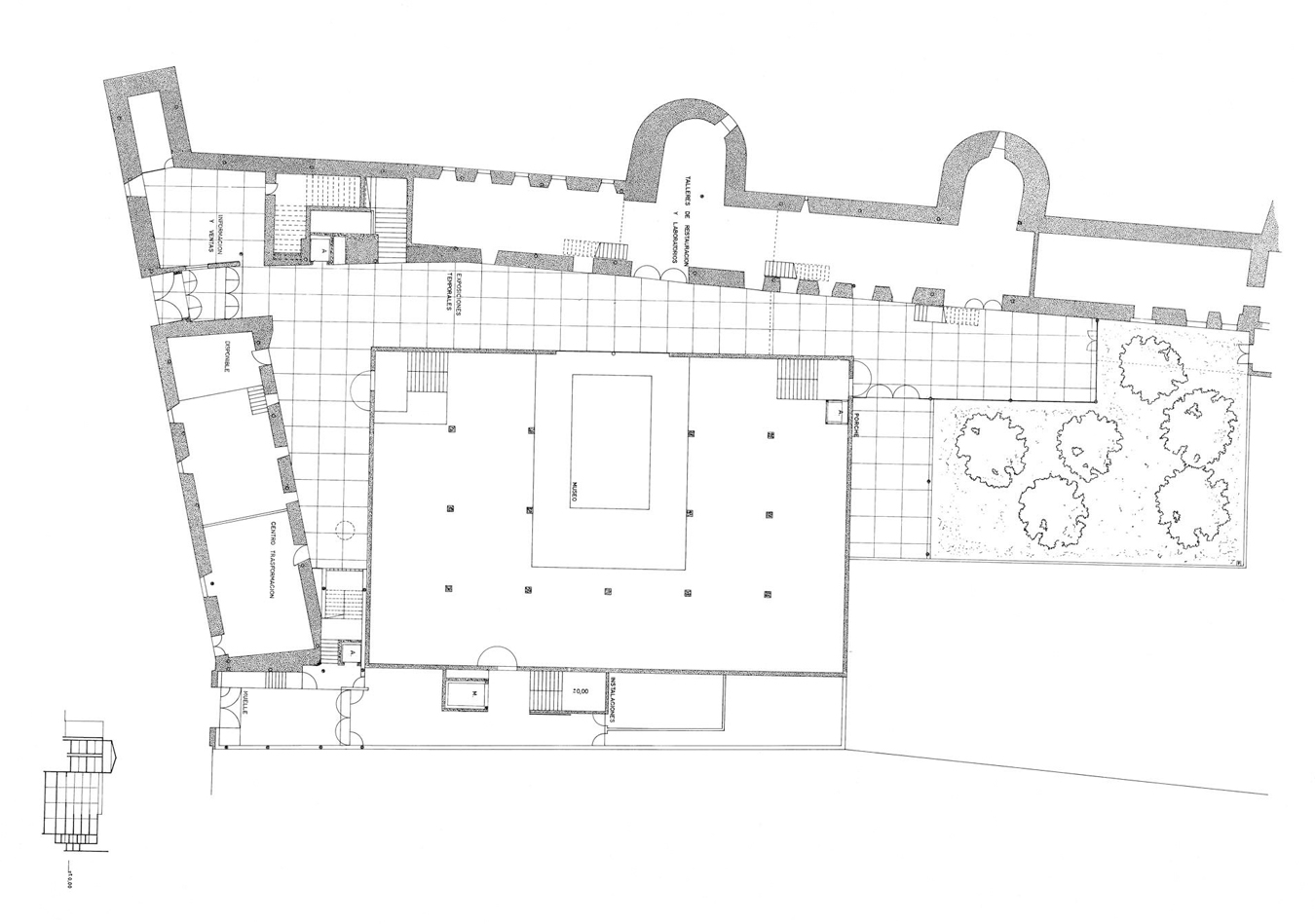

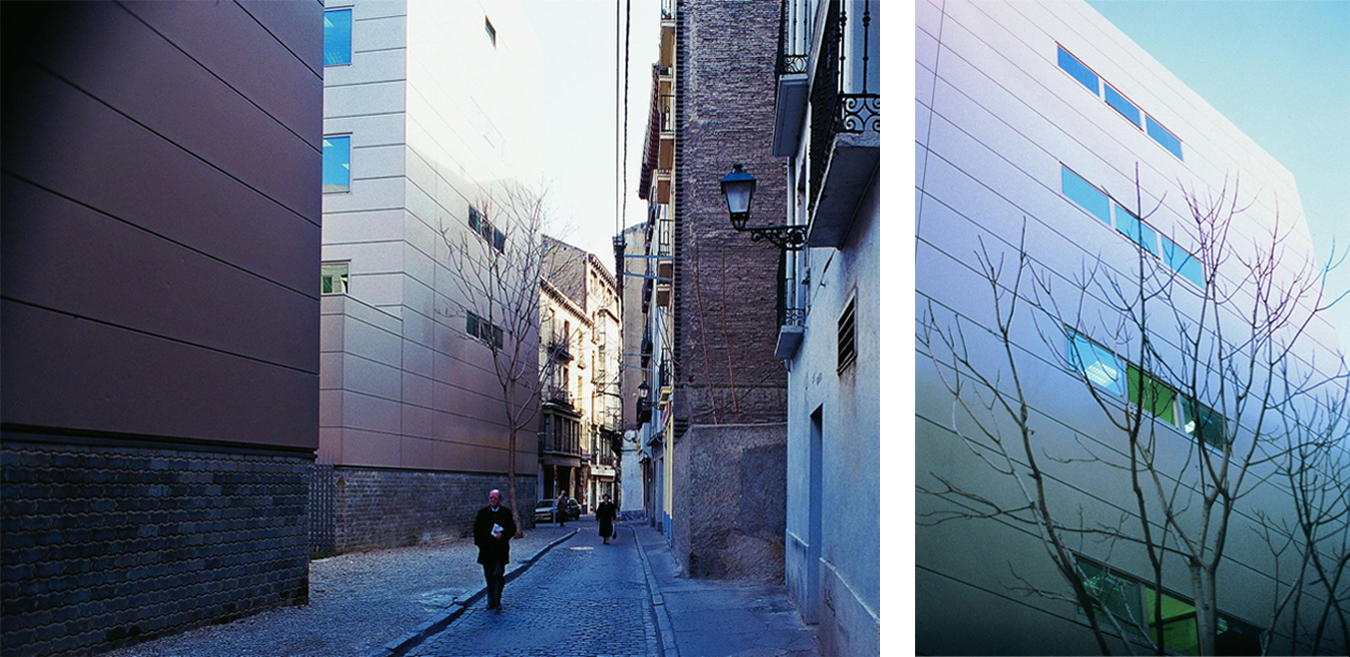

Nos acercamos al final de la vida del arquitecto y observamos la reiterada utilización del sistema de paneles ligeros de Robertson en edificios de escalas y usos muy diferentes, como en el proyecto no construido para el Museo Arqueológico Provincial de León (1984), concebido a partir de la rehabilitación del antiguo Palacio Episcopal (Figura 15), o el Edificio de Juzgados de Zaragoza (1985-89) (Figura 16). Al igual que en el resto de sus obras con Robertson, en ambos proyectos el arquitecto tiende a realizar un uso más natural y práctico del panel. Los proyectos parten del empleo del sistema y ahondan en su potencial técnico y arquitectónico, buscando el completo ajuste entre los requerimientos funcionales y constructivos, adaptados al espacio específico que el proyecto debe completar, para convertirlo, así, en un lugar habitable. La lógica de la técnica constructiva aleja a la arquitectura de los criterios de composición clásicos, mientras que la calidad y el confort de los nuevos materiales sustituye a la representatividad social asociada a los sistemas tradicionales. Todo ello en total sintonía con el propósito de que la construcción, entendida como una actividad esencialmente humana orientada a posibilitar el habitar, maximice su contribución aliviando el esfuerzo innecesario propio de una mal entendida concepción de la cultura.

Figura

15.

Alejandro de la Sota, Museo Provincial, León, 1984. Planta de acceso

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/254

Figura

16.

Alejandro de la Sota, Edificio de Juzgados, Zaragoza, 1986. Imágenes

del exterior.

Fuente: © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/220

Conclusiones

La presente exposición pone de manifiesto que, desde mediados de los años cincuenta, De la Sota asume plenamente los principios de la modernidad, adaptándolos al contexto social, cultural, técnico y económico de su país. Entre estos principios destacan la prioridad de los aspectos funcionales sobre los formales, la innovación técnica, la racionalización constructiva, la sencillez y la abstracción formal, la búsqueda de un vínculo profundo entre las personas y la naturaleza, o la aspiración a soluciones universalizantes. En este marco, la técnica adquiere un papel fundamental en la concepción de sus proyectos, dando lugar a formas arquitectónicas que responden y se adaptan a las posibilidades constructivas de cada momento. Para De la Sota la técnica no constituye un fin en sí misma, sino un medio para reducir el esfuerzo y procurar el bienestar que la arquitectura aporta a nuestro mero estar en la tierra, contribuyendo a hacer significativa la existencia humana.

A partir de este momento, la arquitectura de De la Sota se produce sin titubeos, ajena a las revisiones que empiezan a surgir en el panorama arquitectónico de la década siguiente. Su interés por la construcción industrializada lo lleva a estar siempre atento a las novedades que la técnica contemporánea pone a su disposición, lo que da lugar a una evolución continuada de su obra, plenamente coherente con los avances de su tiempo. Sin embargo, esta evolución no implica un cambio en su línea de trabajo, firmemente consolidada durante estos años.

Las décadas de los años cincuenta y sesenta están caracterizadas por la construcción de contenedores industriales y deportivos de grandes luces, donde los medios constructivos adquieren una gran presencia. En estas obras, la técnica se expresa principalmente en el espacio interior mediante la repetición del módulo estructural que define la forma arquitectónica, con una tendencia gradual a atenuar su protagonismo. Esta aproximación permite al arquitecto resolver las necesidades que plantea cada proyecto con facilidad y eficiencia constructiva.

Durante los años sesenta, la mayor accesibilidad a sistemas prefabricados en el mercado permite al arquitecto profundizar en la objetividad de los planteamientos proyectuales. A partir de la lógica constructiva de estos sistemas, su objetivo es desarrollar soluciones formales estandarizadas, flexibles y de carácter universal, capaces de responder a las crecientes demandas sociales de la época y contribuir a la mejora de la calidad de vida.

Los años setenta dan paso a un período más conceptual en la obra del arquitecto, caracterizada por sintéticos volúmenes elementales de uso administrativo, cuyas estructuras ordenadas sobre tramas moduladas y sus materiales ligeros, posibilitan su reconfiguración permanente. En ellas los propios sistemas constructivos se sitúan en el origen de la idea conceptual, con una clara voluntad del arquitecto de minimizar su presencia, quedando su expresión prácticamente reducida a la envolvente. Esta ocultación de la técnica es posible gracias a la universalización de las soluciones y a la adopción de sistemas constructivos ligeros, cada vez más avanzados, que culmina con el descubrimiento del panel Robertson a principios de los años ochenta.

De este modo, la voluntad de De la Sota de minimizar el esfuerzo que supone el hecho constructivo y de alcanzar una arquitectura que interfiera lo mínimo posible en la vida de las personas y en su relación con la naturaleza, conduce a su obra, hacia la ligereza, la abstracción y la esencialidad, buscando la disolución de la arquitectura en el ambiente hasta alcanzar su completa identificación con él. Todo ello, en sintonía con su sensibilidad y con el espíritu de su época.

Ma. Arq. Andrea Castro Marcucci, editora en jefe aprobó la publicación de este artículo.

Contribución

de autoría

Dra. Arq. Ana Pascual Rubio: Conceptualización, análisis formal de la obra o proyecto, investigación, metodología, adquisición de fondos, elaboración del manuscrito, revisión y edición del manuscrito.

Dr. Arq. Luis Tejedor Fernández: Conceptualización, análisis formal de la obra o proyecto, investigación, metodología, adquisición de fondos, elaboración del manuscrito, revisión y edición del manuscrito.

Referencias

Ábalos, I. et al. (2009). Alejandro de la Sota. Fundación Caja de Arquitectos.

Baldellou, M. A. (2006). Alejandro de la Sota. Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

Couceiro, T. (Ed.). (2007a). Alejandro de la Sota. Central Lechera Clesa, Madrid. Fundación Alejandro de la Sota.

Couceiro, T. (Ed.). (2007b). Alejandro de la Sota. Gimnasio Maravillas, Madrid. Fundación Alejandro de la Sota.

Le Corbusier (2016). Hacia una arquitectura. Ediciones Infinito (Obra original publicada en 1923).

López-Peláez, J.M. (enero-marzo 1987). La difusa presencia de Mies en la arquitectura madrileña. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 172, 80-93. https://raco.cat/index.php/QuadernsArquitecturaUrbanisme/article/view/203581/307402

Ortega y Gasset, J. (2008). Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. (9ª ed.) Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1939).

Puente, M. (Ed.). (2002). Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias. Gustavo Gili.

Rodríguez, J. B. (1994). Alejandro de la Sota. Construcción, idea y arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

de la Sota, A. (diciembre de 1958). Proyecto de talleres para T.A.B.S.A. en Barajas, Madrid, 2ª fase. [Memoria inédita]. (Sig. 57-D), Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota.

de la Sota, A. (agosto 1968). Instituto de Electricidad y automática. [Memoria inédita]. (Sig. 67-Y), Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota.

de la Sota, A. (diciembre 1970). Instituto de Electricidad y automática. [Texto inédito]. (Sig. 67-Y), Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota.

de la Sota, A. (1975). Centro de Cálculo para la Caja Postal de Ahorros. [Memoria]. (Sig. 75-A-TX-2), Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota.

de la Sota, A. (enero 1975). Edificio AVIACO, Madrid. [Memoria]. (Sig. 75-B-TX-1), Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota. Madrid.

de la Sota, A. (1989). Alejandro de la Sota, arquitecto. Pronaos, 1989.

FUENTES

DE LAS ILUSTRACIONES

Figura 1. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/313.

Figura 2. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/82

Figura 3. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/234

Figura 4. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/68

Figura 5. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/269

Figura 6. © Fundación Alejandro de la Sota. Sig.67-Y.

Figura 7. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/305

Figura 8. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/304

Figura 9. © Fundación Alejandro de la Sota. Sig. 75-A.

Figura 10. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/73

Figura 11. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/73

Figura 12. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/102

Figura 13. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/102

Figura 14. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/102

Figura 15. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/254

Figura 16. © Fundación Alejandro de la Sota. https://archivo.alejandrodelasota.org/es/original/project/220