Formación inicial en química: reflexión sobre el uso de un recurso didáctico

Initial training in chemistry: reflection on the use of a didactic resource

Formação inicial em química: reflexão sobre o uso de um recurso didático

DOI:

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.1.3889

Trinidad

Rayen Scaine

Universidad Nacional de Mar del

Plata

Argentina

trinidadscaine@gmail.com

https://orcid.org/0009-0004-0287-1106

Guillermo Eduardo

Cutrera

Universidad Nacional de Mar del

Plata

Argentina

guillecutrera@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8452-4538

María Basilisa García

Universidad

Nacional de Mar del

Plata

Argentina

bachigarcia@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4282-6957

Recibido:

12/07/24

Aprobado: 19/09/24

Cómo

citar:

Scaine, T. R., Cutrera, G. E., & García, M. B.

(2025). Formación inicial en química: reflexión sobre uso de

recurso didáctico. Cuadernos

de Investigación Educativa,

16(1).

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.1.3889

Resumen

Este trabajo analiza cómo una futura profesora de química reflexiona sobre el uso de una tabla de doble entrada como recurso didáctico durante su residencia docente. A través de un estudio de caso cualitativo, se examinaron las reflexiones escritas de la practicante, buscando comprender el proceso reflexivo que desarrolla y los conocimientos didácticos que moviliza al analizar este recurso específico. Se utilizó el Modelo Interconectado de Crecimiento Profesional Docente (MICPD) y las modalidades de escritura reflexiva como marcos teórico-metodológicos. Los resultados muestran que la residente logró articular diversos conocimientos didácticos, como los niveles de conceptualización, la contextualización/descontextualización de las actividades y la condensación de significados, para analizar críticamente la tabla utilizada. Además, se identificaron diferentes relaciones entre los dominios del MICPD, expresadas a través de diversas modalidades de escritura reflexiva, evidenciando la complejidad del proceso reflexivo desarrollado. Este estudio contribuye a comprender los procesos reflexivos de los futuros docentes de ciencias sobre sus prácticas y recursos didácticos, y amplía las potencialidades del MICPD al considerar las modalidades de escritura. Asimismo, destaca la relevancia de promover dispositivos de escritura en la formación inicial docente para fomentar la reflexión situada. Se abren nuevas líneas de indagación para fortalecer la investigación y la formación en este campo.

Palabras clave: enseñanza reflexiva, formación del profesorado, estudios de caso, escritura reflexiva, recurso didáctico.

This work analyzes how a future chemistry teacher reflects on using a double-entry table as a teaching resource during her teaching residency. Through a qualitative case study, the practitioner's written reflections were examined to understand the reflective process she developed and the didactic knowledge she mobilized when analyzing this specific resource. The Interconnected Model of Teacher Professional Growth (MICPD) and reflective writing modalities were used as theoretical-methodological frameworks. The results show that the resident managed to articulate various didactic knowledge, such as levels of conceptualization, contextualization/decontextualization of activities, and condensation of meanings, to analyze the table used critically. Furthermore, different relationships were identified between the domains of the MICPD, expressed through various modalities of reflective writing, evidencing the complexity of the reflective process developed. This study contributes to understanding the reflective processes of future science teachers regarding their teaching practices and resources, and it expands the potential of the MICPD when considering writing modalities. Likewise, it highlights the relevance of promoting writing devices in initial teacher training to encourage situated reflection. New lines of inquiry are being opened to strengthen research and training in this field.

Keywords: reflective teaching, teacher education, case studies, reflective writing, teaching resource.

Este trabalho analisa como uma futura professora de química reflete sobre a utilização de uma tabela de dupla entrada como recurso didático durante sua residência docente. Através de um estudo de caso qualitativo, foram examinadas as reflexões escritas da praticante, buscando compreender o processo reflexivo que ela desenvolve e o conhecimento didático que mobiliza ao analisar este recurso específico. O Modelo Interligado de Crescimento Profissional Docente (MICPD) e as modalidades de escrita reflexiva foram utilizados como referenciais teórico-metodológicos. Os resultados mostram que a residente conseguiu articular diversos conhecimentos didáticos, como os níveis de conceituação, contextualização/descontextualização das atividades e a condensação de significados, para analisar criticamente a tabela utilizada. Além disso, foram identificadas diferentes relações entre os domínios do MICPD, expressas através de diversas modalidades de escrita reflexiva, evidenciando a complexidade do processo de reflexão desenvolvido. Este estudo contribui para a compreensão dos processos reflexivos dos futuros professores de ciências sobre suas práticas e recursos didáticos, e amplia o potencial do MICPD ao considerar as modalidades de escrita. Da mesma forma, destaca a relevância de promover dispositivos de escrita na formação inicial de professores para estimular a reflexão situada. Novas linhas de indagação são abertas para reforçar a pesquisa e a formação neste domínio.

Palavras-chave: ensino reflexivo, formação de professores, estudos de caso, escrita reflexiva, recurso didático.

La práctica reflexiva se ha posicionado como un elemento clave en la formación docente inicial, ya que permite a los futuros profesoresi analizar críticamente sus experiencias de enseñanza, articular teoría y práctica, y desarrollar su conocimiento profesional (Rodrigues & Rodríguez-Illera, 2014). En este sentido, promover procesos reflexivos durante esta instancia es fundamental para formar docentes capaces de examinar su quehacer pedagógico y mejorar continuamente su práctica (Echaurren, 2023).

Diversos estudios han mostrado la importancia de incorporar dispositivos y estrategias que fomenten la reflexión en los programas de formación docente, como los portafolios (Ribero Corredor, 2019), los diarios reflexivos (Bonilla Ibañez et al., 2021), los círculos de reflexión pedagógica (Recio-Muñoz y Joo Nagata, 2021) y la escritura reflexiva (Gimenez et al., 2021). Estos dispositivos permiten a los futuros profesores explicitar y analizar sus concepciones, decisiones y acciones pedagógicas, favoreciendo así el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo sobre la enseñanza (Lamas & Vargas-D'Uniam, 2016).

En el área de la educación en ciencias, la práctica reflexiva adquiere especial relevancia, dado que los docentes deben ser capaces de analizar críticamente sus estrategias de enseñanza para promover aprendizajes significativos en los estudiantes (Cutrera & García, 2023). En este contexto, resulta fundamental estudiar cómo los futuros profesores de ciencias reflexionan sobre sus prácticas de enseñanza y los recursos didácticos que utilizan, con el fin de comprender los procesos reflexivos que desarrollan y los conocimientos que movilizan.

Numerosas investigaciones se han centrado en examinar la práctica reflexiva durante la formación inicial de los docentes (Loughran, 2002). Si bien es abundante la literatura que aborda esta temática en la formación del profesorado en general, existe un vacío en el análisis de cómo los estudiantes de profesorado en ciencias reflexionan específicamente sobre los recursos didácticos empleados en sus prácticas docentes. Este vacío en la investigación resalta la necesidad de profundizar en la comprensión de las reflexiones de los futuros profesores de ciencias en torno a las herramientas y materiales pedagógicos utilizados durante sus experiencias prácticas en el aula (Collin et al., 2013). Explorar esta área contribuiría a optimizar la formación inicial de los docentes de ciencias, preparándolos mejor para seleccionar y utilizar recursos didácticos efectivos. Por otra parte, el Modelo Interconectado de Crecimiento Profesional Docente (MICPD) ofrece un marco sólido para comprender cómo las reflexiones de los docentes están conectadas con los cambios en su conocimiento profesional (Clarke & Hollingsworth, 2002). Sin embargo, son escasos los estudios que hayan analizado la práctica reflexiva de los futuros docentes a través del lente del MICPD.

Este trabajo se propone analizar cómo una futura profesora de química reflexiona sobre su práctica de enseñanza al utilizar una tabla de doble entrada como recurso didáctico durante su residencia docente. A través de un análisis cualitativo de sus reflexiones escritas, se busca comprender el proceso reflexivo que desarrolla y los conocimientos didácticos que pone en juego al examinar este recurso específico. Para ello, se recuperan las modalidades de escritura reflexiva propuestas por Hatton y Smith (1995), Jay y Johnson (2002) y Lara Subiabre (2019) y el Modelo Interconectado de Crecimiento Profesional Docente (MICPD) desarrollado por Clarke y Hollingsworth (2002).

El

MICPD y la práctica reflexiva: el rol de la escritura en la

formación inicial

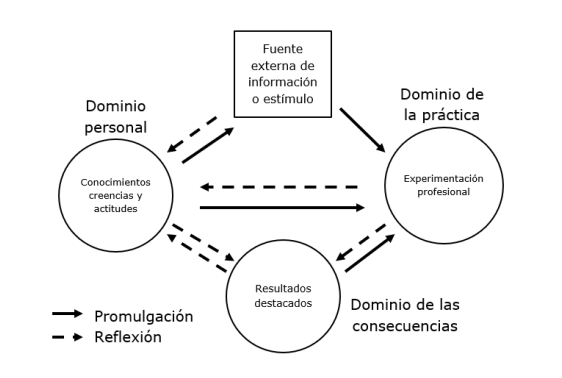

El MICPD, propuesto por Clarke y Hollingsworth (2002), ofrece un marco teórico potente para comprender el desarrollo profesional de los docentes. Este modelo reconoce la complejidad del crecimiento profesional y propone que este se produce a través de la reflexión y la promulgación de cambios en cuatro dominios interrelacionados: el dominio personal (conocimientos, creencias y actitudes), el dominio de la práctica (experimentación profesional), el dominio de las consecuencias (resultados salientes) y el dominio externo (fuentes de información o estímulo) (Figura 1).

Figura

1

Modelo

interconectado del desarrollo profesional docente

Nota.

Adaptado de Clarke y H. Hollingsworth (2002, p. 951).![]()

![]()

![]()

![]()

Diversos estudios han

utilizado el MICPD para analizar el desarrollo profesional de los

docentes en diferentes áreas y contextos (Voogt et

al., 2011; Zwart et

al., 2007). Estos

trabajos han mostrado la utilidad del modelo para comprender los

procesos de cambio y aprendizaje de los profesores, destacando el

papel central de la reflexión como mecanismo mediador entre los

diferentes dominios.

En este sentido, el MICPD se vincula estrechamente con la noción de práctica reflexiva en la formación docente. La práctica reflexiva, entendida como un proceso de análisis crítico y sistemático sobre la propia enseñanza, ha sido ampliamente reconocida como un elemento clave para el desarrollo profesional de los docentes (Schön, 1983). A través de la reflexión, los profesores pueden examinar sus creencias, conocimientos y prácticas, identificar fortalezas y áreas de mejora, y generar cambios fundamentados en su enseñanza.

El MICPD ofrece un marco para comprender cómo la práctica reflexiva puede promover el crecimiento profesional docente, al considerar las interrelaciones entre los diferentes dominios. Por ejemplo, la reflexión sobre una experiencia de enseñanza (dominio de la práctica) puede llevar al docente a cuestionar sus creencias y conocimientos previos (dominio personal), buscar nuevas fuentes de información (dominio externo) y analizar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes (dominio de las consecuencias). Este proceso reflexivo, mediado por los diferentes dominios, puede generar cambios en la práctica docente y, en consecuencia, promover el desarrollo profesional.

En el contexto de la formación inicial docente, la práctica reflexiva adquiere especial relevancia, ya que permite a los futuros profesores articular teoría y práctica, analizar críticamente sus experiencias de enseñanza y desarrollar su conocimiento profesional (Jarpa Azagra et al., 2019). En este sentido, diversos dispositivos y estrategias han sido implementados en los programas de formación docente para fomentar la reflexión, como los diarios reflexivos, los portafolios, los informes de prácticas y las narrativas autobiográficas (Correa Molina et al., 2014).

Entre estos dispositivos, la escritura reflexiva se destaca como una herramienta potente para promover la práctica reflexiva en la formación inicial docente (Jarpa Azagra et al., 2019). A través de la escritura, los futuros profesores pueden explicitar y analizar sus concepciones, decisiones y acciones pedagógicas, favoreciendo así el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo sobre la enseñanza (Castellanos & Yaya, 2013).

La escritura reflexiva permite a los futuros docentes tomar distancia de la acción y examinarla desde una perspectiva más analítica (Sánchez et al., 2005). Este proceso de descontextualización y recontextualización, mediado por la escritura, favorece la construcción de nuevos significados y la resignificación de los saberes docentes (Monsalve & Pérez, 2012). Además, la escritura posibilita articular los conocimientos teóricos construidos durante la formación con las situaciones y los desafíos que enfrentan en sus prácticas de enseñanza (Lamas & Vargas-D'Uniam, 2016).

Diversos estudios han mostrado la importancia de la escritura reflexiva para promover el desarrollo profesional de los futuros docentes. Por ejemplo, Tagle y otros (2012) analizaron las creencias de autoeficacia de estudiantes de pedagogía en inglés a través de sus diarios reflexivos, encontrando que la escritura les permitió explicitar y cuestionar sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Por su parte, Saiz-Linares y Susinos-Rada (2020) estudiaron los niveles de reflexión alcanzados por futuros profesores en sus portafolios, evidenciando cómo la escritura favoreció procesos reflexivos profundos y situados sobre sus prácticas.

Sin embargo, la implementación de la escritura reflexiva en la formación inicial docente también presenta desafíos. Algunos estudios han señalado que los futuros profesores pueden tener dificultades para desarrollar procesos reflexivos por escrito, especialmente cuando no cuentan con orientaciones y apoyos adecuados (Correa Molina et al., 2014). Asimismo, la sobrecarga de tareas y la falta de tiempo pueden limitar las posibilidades de una escritura reflexiva sistemática y profunda (Barth-Cohen et al., 2018). Por ello, es fundamental que los programas de formación docente brinden espacios, recursos y acompañamiento para favorecer el desarrollo de la escritura reflexiva.

La presente investigación se inscribe en una metodología cualitativa centrada en un estudio de caso (Stake, 2020). Este se definió a partir del análisis de un texto elaborado por una futura docente universitaria de química durante su residencia docente, enfocado en la reflexión sobre su práctica de enseñanza. En este trabajo se recupera una de las problemáticas elegidas por la practicante, centrada en el empleo de una tabla de doble entrada con el propósito de establecer una comparación entre las leyes de los gases abordadas a lo largo de las clases.

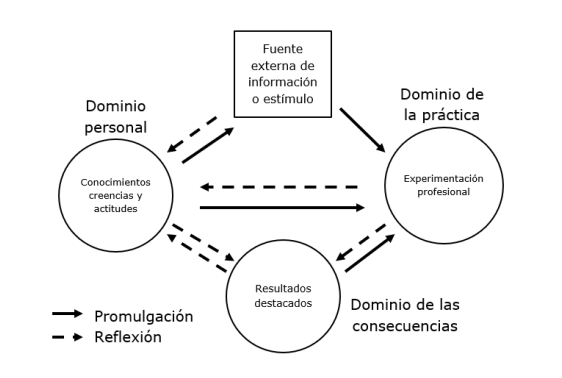

La tabla (Figura 2) formó parte de una secuencia didáctica que comprendió tres clases de la asignatura fisicoquímica en un segundo año de la educación secundaria, en un establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Figura

2

Actividad

de cierre realizada en las clases 1, 2 y 3

Nota. Elaborada por las practicantes.

En

cuanto a las consideraciones éticas de la investigación, se obtuvo

el consentimiento informado de la practicante para analizar sus

producciones escritas (texto reflexivo, diarios de clase) y las

transcripciones de sus clases. Se garantizó la confidencialidad y el

anonimato en el tratamiento de los datos, eliminando cualquier

información que pudiera identificar a la participante, a la

institución educativa o a los estudiantes. Asimismo, se informó a

la practicante sobre los objetivos del estudio y su derecho a

retirarse en cualquier momento.

En la codificación del texto elaborado por la residente participaron los autores del trabajo. El texto fue analizado considerando como unidad de análisis la oración, definida por sus límites gramaticales. Cada oración fue identificada para su estudio siguiendo el orden secuencial en el texto (O1, O2, O3, etc.).ii Las oraciones fueron agrupadas por los investigadores según el objeto de análisis de la practicante en cuatro secuencias temáticas: presentación (primera secuencia) (O1-O13); análisis de la tabla (segunda secuencia) (O14-O28); corrección de la actividad (tercera secuencia) (O29-O41) y propuesta de cambios (cuarta secuencia) (O42-O57). Para los fines de este estudio, se optó por examinar en detalle la segunda y cuarta sección temática ya que solo en ellas se evidenciaron relaciones entre dominios.

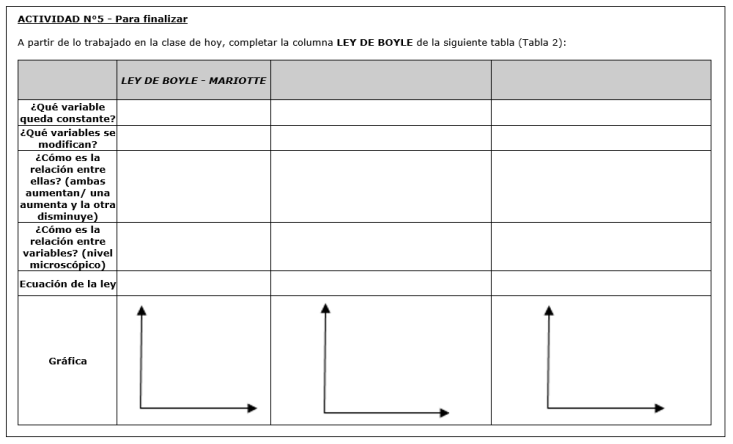

Los dominios del MICPD fueron adaptados al contexto de la investigación. El dominio de la práctica (DP) fue definido considerando instancias pre-activas (planificación, por ejemplo) y activas de la enseñanza, recuperando la propuesta de Zwart et al. (2007). Para el dominio de las consecuencias, se distinguieron entre dos modalidades: una de ellas, correspondiente a las instancias en las que la practicante recuperó eventos relevantes durante la etapa pre-activa; la restante, referida a eventos de su práctica de enseñanza en el aula. En la Tabla 1 se presentan y ejemplifican las relaciones entre Dominios identificadas en el estudio.

Tabla

1

Relaciones

entre Dominios del MICPD identificadas en el análisis del texto

elaborado por la residente

Nota. DC: dominio de las consecuencias; DE: dominio externo; DPe: dominio personal; DP: dominio de la práctica.

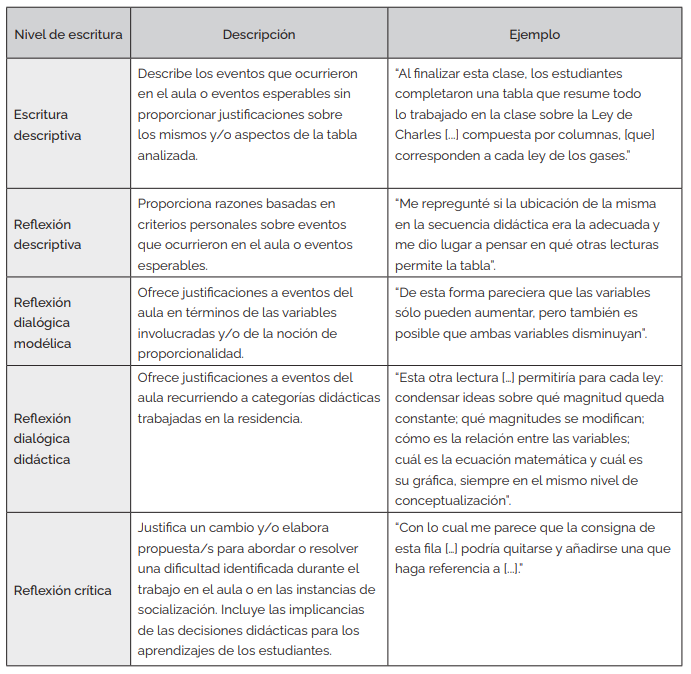

Además de identificar las

relaciones entre dominios del MICPD, se analizaron las modalidades de

escritura implicadas en dichas relaciones. Las categorías utilizadas

fueron elaboradas inductivamente a partir de diferentes tipologías

recuperadas de otras investigaciones (Hatton & Smith, 1995; Jay &

Johnson, 2002; Lara Subiabre, 2019), y redefinidas atendiendo al

contexto del estudio. En este sentido, la modalidad de escritura

descriptiva se recuperó de la propuesta de Hatton y Smith (1995).

Esta posibilitó clasificar oraciones que estaban centradas en la

descripción de sucesos ocurridos durante las clases o en instancias

de socialización con su pareja pedagógica y/o con el docente. Para

las justificaciones realizadas por la residente se propusieron dos

modalidades de escritura. En cada una de ellas, la practicante

recurre a categorías didácticas (dialógica didáctica) utilizadas

durante la residencia o al modelo científico escolar (dialógica

modélica) que empleó durante la secuencia. Estas fueron adaptadas

de las modalidades ‘reflexión comparativa' (Jay & Johnson,

2002) y ‘reflexión dialógica’ (Hatton & Smith, 1995). Las

categorías didácticas empleadas por la futura docente en sus

reflexiones dialógicas didácticas y en las dialógicas modélicas

fueron objeto de estudio durante su periodo de residencia. Estas

categorías comprenden los niveles de conceptualización

(macroscópico, submicroscópico y simbólico) (Ros, 2014) e

instancias de contextualización/abstracción. Por otro lado, la

“reflexión descriptiva” incluyó justificaciones basadas en

criterios personales y la "reflexión crítica" (Lara

Subiabre, 2019) fue utilizada para codificar aquellas instancias en

las que la residente propuso modificaciones en la tabla a partir de

dificultades didácticas identificadas.

En la Tabla 2 se presentan las modalidades de escritura mencionadas que fueron elaboradas inductivamente.

Tabla

2

Niveles

de escritura

Nota. Las modalidades de escritura presentadas en la tabla fueron adaptadas de Hatton y Smith (1995), Jay y Johnson (2002), y Lara Subiabre (2019).

Para garantizar la validez del

estudio, se emplearon tres fuentes de datos: transcripciones de

clase, texto elaborado por la residente en su análisis de las

prácticas y diarios reflexivos. La triangulación de datos obtenidos

a través de estas técnicas, aplicadas en diferentes momentos,

permitió fortalecer la credibilidad y consistencia de los resultados

(Cornejo & Salas, 2011; Gavira & Osuna, 2015; Varela Ruiz &

Vives Varela, 2016). Es importante señalar que otras técnicas como

la observación no participante y el feedback de los docentes se

utilizaron en el contexto de una investigación más amplia que

incluye el presente

trabajo. La inclusión de transcripciones textuales de los

intercambios en clase agregó transparencia y validez descriptiva a

los análisis (Halcomb & Davidson, 2006), mientras que los

diarios reflexivos favorecieron la validez interpretativa al brindar

acceso a los significados y perspectivas de la practicante (Creswell

& Miller, 2000).

En este apartado se presentan y se discuten los resultados del análisis realizado sobre el texto elaborado por la residente. En primera instancia se describe su análisis, se señalan los dominios del MICPD que fueron identificados y las modalidades de escritura presentes. En segundo lugar, se problematizan las relaciones entre dominios en el MICPD a partir de las modalidades de escritura.

Descripción

del análisis de la practicante

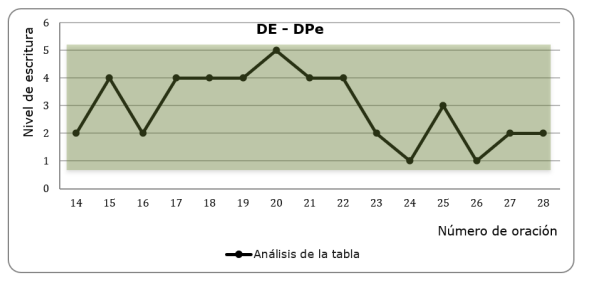

En la segunda secuencia, la residente realiza un análisis de la actividad donde se evidencia únicamente la relación entre el dominio externo (DE) y el personal (DPe) e involucra diferentes modalidades de escritura. Por un lado, esta relación se expresa en la recomendación realizada por el docente de la asignatura sobre la incorporación de una nueva categoría didáctica -niveles de conceptualización- para su análisis (“El análisis de la actividad en términos de niveles de conceptualización, surgió como una sugerencia [de parte del profesor de la residente] en las instancias de socialización sobre la escritura […]”, O26). Por otra parte, y además, esta relación entre dominios expresa que el análisis que realizó de la tabla fue posible a partir de esa sugerencia y que de otra manera tal vez no habría surgido (“[...] considero que fue beneficiosa porque de otro modo tal vez no me habría dado cuenta que había otras posibilidades de trabajar la tabla con los estudiantes.”, O28), siendo explícita en qué aspectos de su práctica le posibilitó indagar (“[...] me repregunté si la ubicación de la misma en la secuencia didáctica era la adecuada y me dio lugar a pensar en qué otras lecturas permite la tabla que no se trabajaron en clase, pero que podrían hacerse”, O27). La practicante elabora esta explicación, centrada en la relación entre el dominio externo y el dominio personal, recurriendo a diferentes modalidades de escritura: escritura descriptiva (O26) y reflexión descriptiva (O27-O28).

La residente inicia su análisis indicando de qué modo se abordó la lectura de la tabla en la clase ("[...] al culminar el tercer encuentro les quedaría un resumen de cada ley de los gases, es decir, que la lectura del cuadro en columnas condensa la información sobre cada ley. Esta lectura es la que trabajamos en clase [...]", O15-O16). Este análisis se ve respaldado por lo registrado en su diario de clase, donde recupera el trabajo realizado con la tabla ("Les dije a los chicos que íbamos a completar la tabla de la clase pasada con lo trabajado en la clase de hoy", D2). Luego, indica de qué otra manera podría abordarse la lectura de la tabla (“[...] pero también es posible hacer una lectura por filas”, O16) y explícita qué permitiría esta lectura (“[...] permitiría para cada ley: condensar ideas sobre qué magnitud queda constante; qué magnitudes se modifican [...]”, O17). Continúa el análisis con una nueva descripción de la actividad recuperando categorías didácticas, trabajadas durante la residencia (“La actividad es totalmente descontextualizada [...]”, O18) y también hace referencia a los niveles de conceptualización implicados (“[...] trabaja con la integración de niveles ya que en ella están implicados el nivel macroscópico (filas segunda a cuarta inclusive), el submicroscópico (quinta fila) y el simbólico (últimas dos filas)”, O19). Además, justifica la ubicación de la actividad dentro de la secuencia (“[...] se encuentra hacia el final de cada clase, una vez que los estudiantes han trabajado ya con los tres niveles”, O21). En este contexto refiere a cómo se trabajó en las clases y cómo progresivamente se fue avanzando en complejidad (“Las actividades están secuenciadas de menor a mayor dificultad; [...] primero trabajando con el nivel macroscópico, luego con el submicroscópico y después con el simbólico”, O22). Prosigue señalando cuáles de las filas de la tabla se vinculan con la temática que le resultó de interés en su trabajo (“Las filas que van de la segunda a la quinta inclusive de la tabla [...]”, O24) justificando a continuación:

La segunda y la tercera porque allí reconocen las variables involucradas, cuáles varían y cuál queda constante, y las filas cuarta y quinta tratan sobre la proporcionalidad entre las variables que se modifican y lo hace en términos de “ambas aumentan” o “ambas disminuyen”, no se habla de proporcionalidad directa o inversa. (O25)

La noción de proporcionalidad fue trabajada de la segunda a la tercera clase y recuperada por la residente en sus diarios:

[a la docente a cargo del curso] le pareció importante que trabajemos con la proporcionalidad y que expliquemos los dos tipos que existen. Nos comentó cómo la abordaba con sus estudiantes habitualmente. A partir de esta charla, decidimos trabajar de la misma manera. (D1)iii

Figura

3

Modalidades

de escritura reflexiva en la relación dominio externo-dominio

personal en la segunda secuencia temática (análisis de la tabla)

Nota. 1: Escritura descriptiva; 2: Reflexión descriptiva; 3: Reflexión dialógica modélica; 4: Reflexión dialógica didáctica; 5: Reflexión crítica.

En

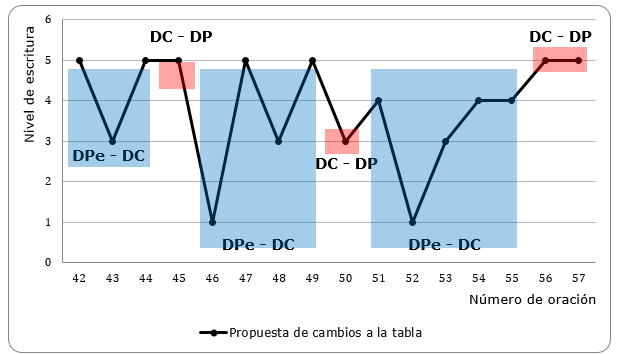

la cuarta y última secuencia, la residente analiza el contenido de

la tabla y propone cambios. Esta secuencia fue subdividida para su

análisis en cuatro instancias definidas por su acabado temático.

En una primera instancia (O42-O45), comienza dando cuenta que la redacción de la consigna tal vez no fue la más conveniente (“[...] me parece que la redacción que tuvimos en la consigna para la cuarta fila de la tabla [...] no fue la más acertada”, O42), señala la dificultad que presenta (“De esta forma pareciera que las variables solo pueden aumentar, pero también es posible que ambas variables disminuyan”, O43) y propone una modificación (la cambiaría por: “¿Cómo es la relación entre ellas?”, O45). Además, indica que fue aclarado en la clase, durante los intercambios con el grupo de estudiantes (“De todos modos cuando hicimos el intercambio con los estudiantes esto se mencionó [...]”, O44). El siguiente fragmento de intercambios recupera esta indicación:

Practicante: ¿Cómo es la relación entre las variables?

Estudiante 1: Aumentan las dos.

Estudiante 2: Proporcionalidad directa.

Estudiante 3: Eso, proporcionalidad directa.

Estudiante 4: Aumentan las dos y disminuyen las dos a la vez.iv

Esta modalidad en el trabajo con la noción de proporcionalidad es recuperada en uno de los diarios de clase de la practicante al referir cómo su pareja pedagógica guiaba los intercambios con el grupo de estudiantes: “Primero, les preguntó a los chicos cuál era la variable que permanecía constante [luego], les consultó por cuáles variables se modificaban y respondieron que eran la temperatura y el volumen” (D2).

En esta primera instancia de la secuencia, el contenido de la escritura de la residente expresa una doble relación entre dominios. Por un lado, entre el DPe a DC y, por otro, entre el DC a DP. La residente analiza la consigna de la tabla utilizada en sus prácticas, toma un momento de la clase que corresponde al trabajo con una de las consignas (DPe a DC) y propone modificaciones para esta (DC a DP). En el texto elaborado por la residente, estas relaciones entre dominios se expresaron a través de dos modalidades de escritura diferentes. La primera de ellas (DPe a DC) estuvo centrada en reflexiones dialógicas modélicas y críticas (O42-O44) mientras que la segunda de ellas (DC a DP) se inscribió en una modalidad crítica (O45). En este fragmento, predominó la reflexión crítica (O42, O44-O45) por sobre la reflexión dialógica modélica (O43). Esta reflexión crítica corresponde a las instancias donde la practicante propone modificaciones en la consigna a partir de identificar una dificultad relacionada con la redacción mediante una reflexión dialógica modélica.

Seguidamente, la practicante recupera un evento del aula centrado en el trabajo con la noción de proporcionalidad ("[…] aclaramos que esa relación entre las variables de `ambas aumentan o ambas disminuyen´ es proporcionalidad directa", O46). Esto se evidencia en el intercambio que se dieron entre las practicantes y los estudiantes en las líneas 417 a 422 de la transcripción de clase citada anteriormente. Propone a partir de esto, ampliar la consigna añadiendo otra fila a la tabla en relación con la condensación de significados (“[…] para condensar la idea de que cuando ambas variables involucradas aumentan o ambas disminuyen se trata de una proporcionalidad directa y que cuando una aumenta y la otra disminuye es inversa”, O47). Seguida de esta propuesta explica por qué no se hizo en el momento en el cual diseñaron la secuencia didáctica junto a su pareja pedagógica (“No lo pensamos en ese momento porque esta actividad se diseñó previo a la primera clase, con lo cual, aún no habíamos decidido trabajar con proporcionalidad”, O48). En esta segunda instancia (O46-O48) de la cuarta secuencia, se identificó una relación entre el DPe y el DC, la cual se establece a partir del análisis que hace la residente de la tabla recurriendo a categorías didácticas trabajadas en la residencia (en este caso, la condensación de significados). Estas relaciones entre dominios tienen lugar mediante modalidades del tipo escritura descriptiva (O46), reflexión crítica (O47) y reflexión dialógica modélica (O48). Utiliza la escritura descriptiva para contextualizar su análisis; continúa con una reflexión crítica en la que propone cambios a la tabla y justifica por qué no se realizaron esas modificaciones, en el momento de la planificación, mediante una reflexión dialógica modélica.

En la tercera instancia (O49-O50), la residente prosigue, con otra propuesta de cambios a la consigna de la actividad. Se detiene en la redacción de determinadas filas (“[...] mirando la actividad ahora con otros ojos, pienso que la segunda y tercera fila de la tabla [...]”, O49), realiza una valoración de esta (“[...] deberían ser más explícitas”, O49) y explica por qué lo haría (“Las cambiaría para guiarlos mejor sobre qué variables deben hablar”, O50). La expresión utilizada por la residente "También, mirando la actividad ahora con otros ojos [...]" indica un cambio en su DPe, que ocurre a partir del análisis de situaciones del aula recuperadas por su relevancia didáctica. Este cambio en el DPe genera un cambio en el DC, que la conduce a repensar y rediseñar la actividad (DC a DP).

Finaliza esta última secuencia temática con la cuarta instancia (O51 a O57), donde señala una de las filas de la tabla (quinta fila) y una problemática asociada a ella. Para explicar por qué esta fila le resulta relevante la residente menciona cómo se trabajó en las clases (“[...] hicimos hincapié en la proporcionalidad directa o inversa entre presión, volumen y temperatura, es decir, variables macroscópicas del gas”, O52) y cuál era el objetivo de proceder de esta forma (“Nos interesaba que lograran comprender para luego establecer cómo se modificarán sin recurrir al despeje de ecuaciones”, O53). Este trabajo fue desarrollado cualitativamente, analizando cómo se modificaban las variables durante el empleo del simulador:

252. Practicante: En este la temperatura era igual. ¿Y qué pasaba con la presión? […] Cuando bajaba el volumen, ¿qué pasaba con la presión?

253. Estudiante: Subía.

254. Practicante: Subía. Entonces, fíjense que se comportan al revés, cuando una disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que las dos variables se comportan al revés una de la otra, cuando una aumenta la otra disminuye, estamos en proporcionalidad inversa […]

En relación con la manera de trabajo y el objetivo, aclara que no se trabajó con la relación entre variables pedida en la consigna de la actividad (“No mencionamos en las clases una relación entre las variables microscópicas como la velocidad de las partículas o el espacio entre ellas”, O54) y añade su valoración (“Con lo cual me parece que la consigna de esta fila no tiene sentido” (O56) y propone, una vez más, una modificación y ampliación de la consigna:

Podría quitarse y añadirse una que haga referencia a la velocidad de las partículas en relación con el aumento o disminución de la temperatura y otra sobre el espacio entre las partículas en relación con el aumento o la disminución de la presión. (O57)

En esta instancia, la practicante realiza una lectura de la actividad a partir de las categorías didácticas vinculadas a los niveles de conceptualización (DPe-DC) y comenta una problemática que identificó como relevante en términos de la modalidad de trabajo priorizada durante la clase junto con su pareja pedagógica. La reflexión dialógica es la modalidad de escritura privilegiada para esta relación entre dominios (DPe a DC) (O51-O55). A partir de la identificación de esta problemática, analiza la consigna de la actividad y propone modificaciones a la misma (DC-DP), priorizando la reflexión crítica (O56-057).

Figura

4

Modalidades

de escritura presentes en las relaciones entre dominios de la cuarta

secuencia temática (propuesta de cambios a la tabla)

Nota. 1: Escritura descriptiva; 2: Reflexión descriptiva; 3: Reflexión dialógica modélica; 4: Reflexión dialógica modélica; 5: Reflexión crítica.

Como

se indicó anteriormente, en las segunda y cuarta secuencias del

texto elaborado por la residente se identificaron relaciones entre

dominios. En la segunda secuencia, el DPe se tensionó debido al DE.

Esta única relación entre dominios presente en esta última

secuencia contrastó con la diversidad de relaciones identificadas en

la cuarta secuencia. Un denominador común en ambas secuencias

temáticas es la variedad de modalidades de escritura reflexiva a las

que recurre la residente. Recuperamos estos últimos aspectos en el

apartado siguiente.

Problematizando las

relaciones entre dominios en el MICPD a partir de las modalidades de

escritura

En el apartado anterior, se señalaron las relaciones entre dominios identificadas en el texto elaborado por la practicante y las modalidades de escritura implicadas.

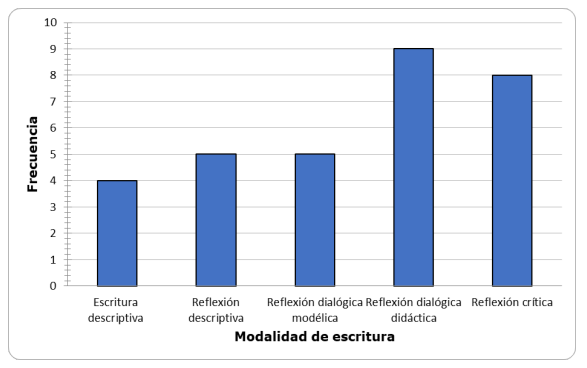

La escritura se expresó en diferentes modalidades, entre las cuales, la más frecuente corresponde a la reflexión dialógica didáctica. En la Figura 5 se presentan las frecuencias asociadas a cada una de las modalidades de escritura presentes en el texto elaborado por la futura profesora. Las modalidades dialógicas, en su conjunto, y la crítica, presentaron frecuencias de codificación que permiten reconocer una profundidad, en el análisis de la practicante, que contrasta con resultados de investigaciones en las que se evidencia una presencia excluyente de las modalidades no reflexiva (escritura descriptiva) frente a las restantes (Figura 5).

Figura

5

Frecuencias

de codificación correspondientes a las modalidades de escritura

presentes en la segunda y cuarta secuencia del análisis de la

residente

Al estudiar conjuntamente las

modalidades de escritura con las relaciones identificadas entre

dominios, se encontró que involucraron diferentes modalidades de

escritura (Figuras 3 y 4). Cada una de las mediaciones identificadas,

en términos del MICPD, se reconoce como ‘reflexiva’. En efecto,

esta última categorización se inscribe en la forma tradicional con

la que diferentes trabajos centrados en el empleo del MICPD (Voogt et

al., 2011), denotarían

las mediaciones encontradas. Sin embargo, y para el caso estudiado,

estas relaciones implican fragmentos del texto elaborado por la

residente que puede ser profundizado en términos de las modalidades

de escritura consideradas. Esto último permite identificar una

complejidad, en el contenido de su análisis, que sería omitida al

caracterizar al fragmento, en su conjunto, como una ejemplificación

de la ‘mediación reflexiva’. Las reflexiones hechas en la

sección previa demostraron que, al distinguir entre las formas de

escritura reflexiva, es viable examinar minuciosamente cada una de

estas 'mediaciones reflexivas', analizándolas en términos de las

modalidades que las componen. A continuación, se estudian estas

relaciones para las conexiones identificadas entre dominios.

En la secuencia temática correspondiente al análisis de la tabla, la practicante expresa una relación entre los DE-DPe. Esta relación se extiende en un fragmento relativamente extenso (O14-O28) en el que prevalece la escritura modélica didáctica. Si bien, en este fragmento, también se presenta una de las modalidades de escritura descriptiva, esta debe ser interpretada en el contexto más amplio del análisis, expresado en términos de las restantes modalidades de escritura de nivel superior. Por otra parte, la presencia de la modalidad de escritura crítica se expresa en implicaciones para los estudiantes derivadas del análisis didáctico que realiza la residente. En estos términos, esta secuencia temática puede ser leída como centrada en un análisis que prioriza una reflexión dialógica didáctica en relación con una escritura descriptiva y una escritura crítica. En este sentido, y si bien la relación entre los dominios DE-DPe supone una mediación reflexiva en el MICPD, permanecer en este nivel de análisis impide dar cuenta de cómo, esta mediación, se expresa en una red de relaciones entre modalidades de escritura. Esta red permite dar cuenta de la complejidad del análisis de la residente. Esta última modalidad, utilizada en el análisis del texto elaborado por la practicante, permitió profundizar en cómo desarrolló su análisis al relacionar, en este caso, los DE y DPe. En esta secuencia, el análisis de la residente evidenció la centralidad del DE como fuente para tensionar su DPe. Esta relación entre dominios se presentó durante la escritura en el contexto de las interacciones con el docente de la asignatura y con su pareja pedagógica. El DE fue la única fuente de cambio a partir de la cual se tensionó el DPe. En la otra secuencia analizada, la residente inscribió las relaciones entre Dominios considerando su DPe como fuente.

Las secuencias temáticas estudiadas en este trabajo presentaron diferencias en términos del tipo y variedad de relaciones entre dominios involucradas. Si en la segunda secuencia temática el análisis de la residente ejemplificó una única relación entre dominios (DE-DPe), en la cuarta secuencia de su texto, en cambio, su análisis permitió reconocer varias relaciones entre dominios (Figura 4). Estas relaciones, en algunos casos inscriptas en vías de cambio (Clarke & Hollingsworth, 2002), implicaron más de una modalidad de escritura. La vía de cambio privilegiada en el texto de la residente involucró las relaciones DPe-DC y DC-DP (Figura 4).

El análisis de la residente, inscripto en esta vía de cambio, expresaría el propósito de esta secuencia temática. En efecto, recuperando algunas de las categorías didácticas, inicia el análisis del contenido de la tabla luego de identificar un problema ("En la quinta fila, estamos trabajando de manera implícita la proporcionalidad en el nivel microscópico", O52). Este análisis se desarrolla involucrando diversas modalidades de escritura (Figura 4), centradas en la escritura dialógica modélica para, finalmente, decidir una propuesta de modificación a la tabla (O57-O58). Esta última vía de cambio (O52-O58) es, en términos de las relaciones entre dominios involucradas, análoga a otras dos presentes en esta misma secuencia (O50-O51; O43-O46). Desde el MICPD, además, implican el mismo tipo de mediación (reflexión). Sin embargo, esta mediación se expresa con modalidades diferentes en cada una de las relaciones entre dominios presentes en las vías. Estas últimas modalidades se definen según la tipología propuesta para la escritura reflexiva. Entonces, y recuperando lo señalado en la secuencia temática previa, la diferencia en el análisis de la residente en cada una de estas vías se establece en cómo desarrolla un mismo tipo de mediación, según cómo ésta es definida en el MICPD. En este sentido, las diferencias encontradas se inscriben en distintas vertientes: por un lado, en las frecuencias de modalidades de escritura involucradas en una mediación; por otra parte, en la variedad de modalidades presentes y, finalmente, en cómo estas modalidades son secuenciadas en la narrativa de la residente.

En el presente estudio se propuso analizar cómo una futura profesora de química reflexiona sobre el uso de una tabla de doble entrada como recurso didáctico en sus prácticas de enseñanza. A través de un análisis cualitativo de sus reflexiones escritas, se buscó comprender el proceso reflexivo que desarrolla y los conocimientos didácticos que pone en juego al examinar este recurso específico.

El recurso didáctico a partir del cual la residente analizó su práctica es una herramienta frecuentemente empleada en las aulas por los profesores de química. En esta línea, en primer término, radica la importancia de su análisis al estar centrado en un recurso que, probablemente, recuperará en sus futuras prácticas de enseñanza. Los resultados muestran que la practicante logró articular diversos conocimientos didácticos, como los niveles de conceptualización (Taber, 2013), la contextualización/descontextualización de las actividades y la condensación de significados, para analizar críticamente la tabla de doble entrada utilizada en sus clases. Esto evidencia cómo el dispositivo de escritura reflexiva posibilitó a la residente recuperar y resignificar saberes construidos durante su formación inicial, para interpretar un aspecto específico de su práctica docente (Jarpa Azagra et al., 2019).

Además, el análisis realizado desde el MICPD permitió identificar diferentes relaciones entre los dominios del modelo, expresadas a través de diversas modalidades de escritura reflexiva. Esto da cuenta de la complejidad del proceso reflexivo desarrollado por la practicante, en el que se ponen en diálogo conocimientos teóricos y prácticos en un análisis situado y contextualizado (Körkkö et al., 2016).

En términos teóricos, este estudio contribuye a comprender con mayor profundidad los procesos reflexivos que los futuros docentes de ciencias desarrollan sobre sus prácticas de enseñanza y los recursos didácticos, un tema poco explorado en la literatura (Cutrera & García, 2023). Asimismo, amplía las potencialidades del MICPD al considerar no solo las relaciones entre dominios, sino también las modalidades de escritura a través de las cuales se manifiestan, permitiendo dar cuenta de la riqueza y complejidad del análisis reflexivo (Justi & Van Driel, 2006; Voogt et al., 2011). Por otra parte, posibilita dar cuenta de la complejidad y profundidad del análisis realizado, aspectos que quedarían ocultos al categorizar los fragmentos sólo en términos de mediaciones reflexivas. En este sentido, los resultados encontrados habilitan la continuidad de la investigación con el propósito de profundizar en cómo se desarrollan estas mediaciones y, por otro lado, en cómo las diferentes modalidades, inscriptas en una misma mediación, son secuenciadas en la narrativa de los residentes.

A nivel práctico, los resultados destacan la relevancia de promover dispositivos de escritura en la formación inicial docente, que permitan a los futuros profesores desarrollar procesos de reflexión situada sobre sus prácticas de enseñanza, como parte de la construcción de su conocimiento profesional (Lizana-Verdugo & Muñoz-Cruz, 2023). En este marco, el abordaje metodológico propuesto, que combina el análisis de las relaciones entre dominios del MICPD y las modalidades de escritura reflexiva, ofrece una estrategia potente para comprender y fomentar estos procesos en la formación de profesores de ciencias.

Las limitaciones que presenta este estudio, en primer lugar, se enfoca en examinar la reflexión sobre un recurso didáctico específico, dejando fuera otros aspectos relevantes de la práctica sobre los cuales también sería importante promover la reflexión. En segundo término, utiliza como insumo principal las reflexiones escritas, que podrían complementarse con otras fuentes de información para enriquecer la comprensión del fenómeno. Finalmente, por su naturaleza cualitativa, no pretende realizar generalizaciones, sino aportar hipótesis para seguir indagando en los procesos reflexivos de los docentes en formación (Stake, 2020).

Asimismo, futuras investigaciones podrían profundizar en las relaciones entre las modalidades de escritura reflexiva y los niveles de reflexión alcanzados por los practicantes (Jay & Johnson, 2002), así como en el impacto de estos procesos en el desarrollo de su conocimiento profesional y en la mejora de sus prácticas de enseñanza (Zwart et al., 2007). También sería relevante estudiar cómo se pueden diseñar e implementar dispositivos de escritura reflexiva en la formación inicial docente, considerando las condiciones y desafíos específicos de este contexto (Correa Molina et al., 2014).

En este trabajo se aportan evidencia empírica y herramientas conceptuales para entender y promover los procesos reflexivos de los futuros profesores de ciencias sobre sus prácticas de enseñanza y recursos didácticos. Sus contribuciones y limitaciones abren nuevas líneas de indagación que pueden fortalecer la investigación y la formación en este campo.

Notas:

Aprobación

final del artículo:

Dra.

Verónica Zorrilla de San Martín, editora responsable de la revista.

Contribución

de autoría:

Trinidad

Rayen Scaine: curación de datos, investigación, metodología,

validación, escritura del borrador y visualización.

Guillermo

Eduardo Cutrera: conceptualización, curación de datos,

investigación, metodología, administración, supervisión,

validación, escritura del borrador y revisión del manuscrito.

María

Basilisa García: supervisión y revisión del manuscrito.

Disponibilidad

de los datos:

El

conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se

encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la

investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo

requieren.

Barth-Cohen, L. A., Little, A. J., & Abrahamson, D. (2018). Building reflective practices in a pre-service math and science teacher education course that focuses on qualitative video analysis. Journal of Science Teacher Education, 29(2), 83-101. https://doi.org/10.1080/1046560X.2018.1423837

Bonilla Ibañez, C. P., Olivella Fernández, M. C., & Bastidas Sánchez, C. V. (2021). El diario de campo como estrategia educativa/reflexiva en la práctica quirúrgica de enfermería. Ciencia e Innovación en Salud, 8(1), 51-64. https://doi.org/10.17081/innosa.115

Castellanos, S., & Yaya, R. (2013). La reflexión docente y la construcción de conocimiento: una experiencia desde la práctica. Sinéctica, (41), 2-18.

Clarke, D., & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18(8), 947-967. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00053-7

Collin, S., Karsenti, T., & Komis, V. (2013). Reflective practice in initial teacher training: Critiques and perspectives. Reflective practice, 14(1), 104-117. https://doi.org/10.1080/14623943.2012.732935

Cornejo, M., & Salas, N. (2011). Rigor y calidad metodológicos: un reto a la investigación social cualitativa. Psicoperspectivas, 10(2), 12-34. http://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol10-Issue2-fulltext-144

Correa Molina, E., Chaubet, P., Collin, S., & Gervais, C. (2014). Desafíos metodológicos para el estudio de la reflexión en contexto de formación docente. Estudios pedagógicos (Valdivia), 40(Especial), 71-86. http://doi.org/10.4067/S0718-07052014000200005

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2

Cutrera, G. E., & Basilisa García, M. (2023). Práctica reflexiva y promoción del desarrollo profesional docente durante la formación inicial: El caso de una estudiante de Profesorado en Química analizado desde el Modelo Interconectado de Crecimiento Profesional Docente. Revista del Instituto de Investigaciones en Educación, 19(14), 43-63. https://doi.org/10.30972/riie.19146753

Echaurren, A. N. (2023). Práctica reflexiva docente como método de investigación aplicada en educación. Revista Realidad Educativa, 3(1), 24-45. https://doi.org/10.38123/rre.v3i1.284

Gavira, S. A., & Osuna, J. B. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. Pixel-bit. Revista de medios y educación, (47), 73-88.

Gimenez, V. Y., Guirado, A. M., & Mazzitelli, C. A. (2021). Representaciones sociales y práctica reflexiva en la formación inicial docente en ciencias naturales y tecnología. Revista Educación, 45(1), 342-362. https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.40654

Halcomb, E. J., & Davidson, P. M. (2006). Is verbatim transcription of interview data always necessary? Applied Nursing Research, 19(1), 38-42. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2005.06.001

Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and teacher education, 11(1), 33-49. https://doi.org/10.1016/0742-051X(94)00012-U

Jarpa Azagra, M., Haas Prieto, V., & Collao Donoso, D. (2017). Escritura para la reflexión pedagógica: rol y función del Diario del Profesor en Formación en las Prácticas Iniciales. Estudios pedagógicos (Valdivia), 43(2), 163-178. https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000200009

Jay, J., & Johnson, K. (2002). Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 73-85. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00051-8

Justi, R., & Van Driel, J. (2006). The use of the Interconnected Model of Teacher Professional Growth for understanding the development of science teachers' knowledge on models and modelling. Teaching and Teacher Education, 22(4), 437-450. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.11.011

Körkkö, M., Kyrö-Ämmälä, O., & Turunen, T. (2016). Professional development through reflection in teacher education. Teaching and Teacher Education, 55, 198-206. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.014

Lamas, P., & Vargas-D'Uniam, J. (2016). Los niveles de reflexión en los portafolios de la Práctica Pre Profesional Docente. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 14(2), 57-78. https://doi.org/10.4995/redu.2016.5680

Lara Subiabre, B. (2019). Reflexión pedagógica de profesores en formación. Un estudio de cuatro universidades chilenas. Perspectiva Educacional, 58(1), 4-25. http://doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.1-art.802

Lizana-Verdugo, A., & Muñoz-Cruz, M. (2023). El alcance de la práctica reflexiva en la formación de profesores. Revista INTEREDU, 2(7), 11-50. https://doi.org/10.32735/S2735-652320220007125

Loughran, J. J. (2002). Effective reflective practice: In search of meaning in learning about teaching. Journal of Teacher Education, 53(1), 33-43. https://doi.org/10.1177/0022487102053001004

Monsalve, M., & Pérez, E. (2012). El diario pedagógico como herramienta para la investigación. Itinerario Educativo, 26(60), 117-128. https://doi.org/10.21500/01212753.1406

Palacios-Ceña, D., & Liria, I. C. (2010). Fundamentos y desarrollo de un protocolo de investigación fenomenológica en enfermería. Enfermería intensiva, 21(2), 68-73. https://doi.org/10.1016/j.enfi.2009.11.003

Recio-Muñoz, F., & Joo Nagata, J. (2021). Integración de la tecnología digital en el aula: Diseño de una propuesta formativa online desde una mirada de la práctica reflexiva. RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, (11), 98–113. https://doi.org/10.6018/riite.466501

Ribero Corredor, M. J. (2019). Los e-portafolios como estrategia pedagógica para desarrollar la práctica reflexiva en los procesos de formación docente [Tesis doctoral, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/27956

Rodrigues, R., & Rodríguez-Illera, J. L. (2014). El portafolio digital como soporte de la práctica reflexiva en la formación docente. Revista iberoamericana de educación, 65, 53-74. https://doi.org/10.35362/rie650393

Ros, A. C. (2014). La estructura conceptual de la química: realidad, conceptos & representaciones simbólicas. Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, (78), 7-20.

Saiz-Linares, Á., & Susinos-Rada, T. (2020). Reflexivity in the process of training new teachers: Analysis of the levels of reflection attained by future teachers. Reflective Practice, 21(2), 242-256.

Sánchez, S., Santos, M., & Ariza, M. (2005). Reflexionar para mejorar el acto educativo. Educación y educadores, 8, 145-159.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.

Stake, R. E. (2020). Investigación con estudio de casos. Investigación con estudio de casos. Ediciones Morata.

Taber, K. S. (2013). Revisiting the chemistry triplet: drawing upon the nature of chemical knowledge and the psychology of learning to inform chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 14(2), 156-168. https://doi.org/10.1039/C3RP00012E

Tagle, T., Del Valle, R., Flores, L., & Ackley, B. (2012). Las creencias de autoeficacia percibida de estudiantes de pregrado de pedagogía en inglés. Revista Iberoamericana de Educación, 58(4), 1-12.

Varela Ruiz, M., & Vives Varela, T. (2016). Autenticidad y calidad en la investigación educativa cualitativa: multivocalidad. Investigación en educación médica, 5(19), 191-198. https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.04.006

Voogt, J., Westbroek, H., Handelzalts, A., Walraven, A., McKenney, S., Pieters, J., & De Vries, B. (2011). Teacher learning in collaborative curriculum design. Teaching and Teacher Education, 27(8), 1235-1244. https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.07.003

Zwart, R. C., Wubbels, T., Bergen, T. C., & Bolhuis, S. (2007). Experienced teacher learning within the context of reciprocal peer coaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 13(2), 165-187. https://doi.org/10.1080/13540600601152520

i En el presente trabajo se emplearán los términos futura docente, futura profesora, practicante y residente como sinónimos.

ii Por ejemplo, O1 indica la referencia a la primera oración.

iii Se indican de esta manera a aquellas citas que corresponden al diario de clase de la residente. Estas se indican según orden cronológico como D1, D2, etc., teniendo en cuenta en qué fecha fueron escritas por la practicante.

iv Los números indican los turnos de intercambios en la transcripción de la clase.