Factores críticos de las prácticas de liderazgo: percepciones de directivos de Chile

Critical factors in leadership practices: perceptions of managers in Chile

Fatores críticos nas práticas de liderança: percepções de diretores de escolas no Chile

DOI:

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4074

Constanza

Rojas Jara

Universidad de

Concepción

Chile

constanzarojas@udec.cl

https://orcid.org/0000-0003-1715-9889

Valentina Soto Hernández

Universidad

de

Concepción

Chile

valentinasoto@udec.cl

https://orcid.org/0000-0002-4277-0420

Recibido:

13/02/25

Aprobado: 26/05/25

Cómo

citar:

Rojas Jara, C., & Soto Hernández, V. (2025).

Factores críticos de las prácticas de liderazgo: percepciones de

directivos de Chile. Cuadernos

de Investigación Educativa,

16(2).

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4074

Esta investigación abordó los factores críticos para el despliegue del liderazgo pedagógico ejercidas por los equipos directivos. El liderazgo implica comprometer a la comunidad educativa a través de decisiones que contribuyen a la mejora educativa. Se realizó un estudio cualitativo con directivos de establecimientos de educación media, de alta vulnerabilidad socioeconómica, de la región de Biobío, Chile. La recolección de datos fue realizada mediante entrevistas semiestructuradas, en las que participaron 12 directivos de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Los principales resultados determinan cuatro factores de influencia en el liderazgo pedagógico: el rol del director, la convivencia escolar, las mediciones estandarizadas y rendición de cuentas, y el contexto socioeconómico. Las conclusiones revelan que la autonomía para la toma de decisiones y la incorporación de liderazgos medios facilitan el despliegue de prácticas de liderazgo pedagógico.

Palabras clave: liderazgo pedagógico, gestión curricular, mejora escolar, equipos directivos, vulnerabilidad socioeconómica.

This research addressed the critical factors for the development of educational leadership exercised by management teams. Leadership implies the involvement of the educational community through decisions that contribute to the improvement of education. A qualitative study was conducted with principals of secondary schools with high socioeconomic vulnerability in the Biobío Region, Chile. Data were collected through semi-structured interviews with 12 principals of public and private subsidized schools. The main results identify four factors that influence pedagogical leadership: the role of the principal, school coexistence, standardized measurement and accountability, and the socioeconomic context. The conclusions show that autonomy in decision-making and the involvement of middle leadership facilitate the use of pedagogical leadership practices.

Keywords: educational leadership, curriculum management, school improvement, leadership teams, socioeconomic vulnerability.

Esta pesquisa abordou os fatores críticos para a implementação da liderança pedagógica exercida pelas equipes diretoras. A liderança implica o envolvimento da comunidade educativa por meio de decisões que contribuem para a melhoria da educação. Foi realizado um estudo qualitativo com diretores de escolas de ensino médio com alta vulnerabilidade socioeconômica na Região do Biobío, Chile. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas, com a participação de 12 diretores de escolas públicas e particulares subsidiadas. Os principais resultados identificaram quatro fatores de influência na liderança pedagógica: o papel do/a diretor/a, a convivência escolar, as mensurações padronizadas e a prestação de contas, além do contexto socioeconômico. As conclusões revelam que a autonomia na tomada de decisões e a incorporação de lideranças intermediárias facilitam a implementação de práticas de liderança pedagógica.

Palavras-chave: liderança pedagógica, gestão curricular, melhoria escolar, equipes diretoras, vulnerabilidade socioeconômica.

El liderazgo pedagógico puede conceptualizarse como un conjunto de prácticas desplegadas por líderes de una institución educativa que contribuyen a generar una visión en conjunto, la que influye y moviliza a sus integrantes a trabajar en beneficio de los estudiantes (Leithwood & Jantzi, 2000; Marzano et al., 2005). La evidencia indica que el liderazgo constituye la segunda variable más influyente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. El liderazgo se desarrolla a través de la transformación del trabajo pedagógico de los y las docentes, mejorando el aprendizaje de los y las estudiantes (Marzano et al., 2005; Robinson, 2007; Leithwood & Mascall, 2008).

La evidencia indica que los líderes escolares efectivos despliegan un repertorio de prácticas que se han correlacionado positivamente con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes (Leithwood et al., 2006; Anderson, 2010; Bolívar, 2010; Robinson, 2016). En Chile, las políticas y programas destinados a fortalecer el liderazgo educativo presentan resultados mixtos, e incluso un estancamiento en la evolución de las prácticas de liderazgo (Muñoz et al., 2019; Weinstein et al., 2019; Rivero et al., 2018). El liderazgo educativo en Chile se enfrenta a un entorno que prioriza la gestión administrativa sobre el liderazgo pedagógico. En efecto, Valdés & Fardella (2024, 2022) sostienen que el equipo directivo es una figura altamente demandada, responsable por el rendimiento académico, pero con poca incidencia en procesos pedagógicos, lo que desincentiva la incorporación de enfoques colaborativos centrados en el aprendizaje. Sin embargo, no es posible reconocer los factores que permiten entenderlo, ya sea a nivel de escuela, gobierno intermedio o a nivel de política pública nacional. Por tanto, este estudio busca analizar factores internos y/o externos que inciden en el despliegue de prácticas de liderazgo de directivos de establecimientos escolares de la región del Biobío, Chile.

La importancia del impacto en el aprendizaje de los estudiantes ha generado que el liderazgo sea uno de los temas centrales en la agenda política educativa (Pont et al., 2009). El informe McKinsey menciona que los países con mejor calidad educativa poseen equipos directivos sólidos, capaces de guiar el cambio en las instituciones educativas, poniendo en el centro el proceso de enseñanza-aprendizaje (Barber & Mourshead, 2008). Actualmente, con las nuevas demandas educativas, se espera que no solo los y las líderes de los establecimientos educativos concentren todos sus esfuerzos en las tareas administrativas (Hallinger et al., 2015), sino que puedan convertirse en líderes pedagógicos, siendo motores de cambio para propiciar las mejoras en el aprendizaje del estudiantado (Murillo, 2006; Darling-Hammond, 2011; Huber, 2013; Cobb et al., 2016). Por este motivo es necesario propiciar condiciones que aseguren prácticas que tengan como eje central la calidad de la enseñanza y aprendizaje (Leithwood & Jantzi, 2000; Marzano et al., 2005; Robinson et al., 2008).

Leithwood propone cuatro principios para el análisis, basados en fuentes empíricas, conceptuales y normativas: “(1) El liderazgo existe dentro de relaciones sociales y sirve a fines sociales. (2) El liderazgo implica un propósito y una dirección. (3) El liderazgo es una función. (4) El liderazgo es contextual y contingente” (2009, pp. 18-19). El liderazgo consiste en dotar de un norte a la organización y tener la capacidad de guiarla en esa dirección (Leithwood, 2009).

Según Elmore (2010), el liderazgo educativo tiene como propósito principal conducir y sostener el cambio en la educación. Esta definición permite comprender el liderazgo como una práctica de mejora escolar, concebida como un proceso continuo para elevar la calidad educativa. Por su parte, Leithwood (2009) sostiene que el liderazgo directivo y la calidad educativa están estrechamente relacionados, ya que dirigir una institución implica comprometer a toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que incide directamente en los resultados académicos de los estudiantes (Murillo, 2006). En este contexto, Bolívar (2010) posiciona a la escuela como un espacio de transformación en la cual el liderazgo educativo no solo requiere la toma de decisiones estratégicas, sino que también implica la implementación de prácticas orientadas a la mejora escolar (Giles & Cuellar, 2016), fundamentadas en consideraciones técnicas, morales, éticas y políticas que promuevan la equidad (Robinson, 2007; Murillo & Krichesky, 2012).

El liderazgo pedagógico o Instruccional leadership es reconocido como uno de los modelos de liderazgo que ha tenido mayor influencia (Bolívar, 2010; Robinson, 2011; Bush, 2016). El foco de este tipo de liderazgo es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Robinson (2007), el liderazgo pedagógico “es aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes" (p. 70). El liderazgo pedagógico enfatiza en un tipo de liderazgo escolar que tiene propósitos educativos, tales como: establecer objetivos educativos, planificar el currículum, evaluar a los docentes y la enseñanza y promover el desarrollo profesional de los docentes (Hallinger, 2005; Robinson et al., 2007). Por tanto, el liderazgo pedagógico es un liderazgo para el aprendizaje (Ord et al., 2013).

Diversos factores influyen en la mejora educativa, entre ellos el desarrollo docente, las expectativas estudiantiles, el uso reflexivo de datos, el apoyo a estudiantes y escuelas vulnerables, el acompañamiento pedagógico y el liderazgo escolar (Hattie, 2015; OECD, 2014; Cuenca & Pont, 2016; Fullan, 2019). El liderazgo es el segundo factor con mayor impacto, después de la docencia, en la calidad educativa y su efecto se maximiza cuando se prioriza la gestión pedagógica sobre las tareas administrativas (Guimaraes & Valenzuela, 2016).

Leithwood (2009) plantea que existen cuatro dimensiones clave del liderazgo que tienen un efecto sobre el aprendizaje, como son: establecer dirección de futuro, desarrollar personas, rediseñar la organización, y gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje; estos aspectos inciden en el compromiso de los profesores y el desarrollo profesional. Por su parte, Robinson (2011, 2007) propone cinco dimensiones: establecer objetivos y expectativas; asignar recursos estratégicamente; asegurar una enseñanza de calidad; liderar el aprendizaje y formación docente; asegurar un ambiente ordenado y de apoyo. Sin embargo, estas variables tienen impactos diferenciados frente al aprendizaje que dependen de factores como el trabajo conjunto de los docentes, el sistema de enseñanza, el apoyo para los estudiantes y las relaciones con la comunidad educativa (Bryk et al., 2010).

Otras investigaciones proponen que la influencia del liderazgo pedagógico es mayor cuando se trabaja de manera intencionada (Leithwood, 2018; Robinson et al., 2017), y que depende del contexto interno y externo de la institución educativa y de las cualidades profesionales del cuerpo directivo (Leithwood & Day, 2008; Anderson, 2010). De esta forma se genera tensión entre el contexto y lo que se espera implementar. Para que el liderazgo se haga realmente efectivo y se refleje en la mejora educativa de una institución, debe manifestarse también en un progresivo mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes (Anderson et al., 2012). De acuerdo con Leithwood (2009), un liderazgo escolar exitoso se refiere a orientaciones y prácticas que han demostrado tener un impacto positivo sobre el aprendizaje escolar, ya sea directa o indirectamente, a través de las condiciones escolares o las acciones de terceros.

Las acciones estratégicas de los líderes para mejorar las condiciones escolares conducen al mejoramiento de los resultados de los estudiantes (Leithwood et al., 2006). Los líderes pedagógicos son percibidos entonces como la fuente principal del liderazgo dentro de la institución y su éxito se refleja en la motivación, el compromiso y el cambio en las prácticas de enseñanza, enfocadas en un mejor rendimiento escolar. Si bien es cierto que en el contexto escolar el liderazgo habitualmente se identifica solo con el papel del director o del equipo directivo, no es posible que un centro educativo logre calidad si no existe liderazgo en el cuerpo docente, y particularmente, en las aulas. Considerando la gestión escolar desde una perspectiva global, es importante reconocer que la eficiencia del aprendizaje escolar y la efectividad docente se ven afectadas por el liderazgo. Por lo tanto, para que el liderazgo intervenga realmente en el aprendizaje de los estudiantes, existe la necesidad de considerarlo como un proceso compartido y distribuido en el centro escolar (Bolívar, 2010; Ord et al., 2013).

En Chile, el trabajo de los directivos ha estado enfocado en las tareas administrativas más que en la gestión curricular. Desde el año 2000 hasta el 2009, el Ministerio de Educación comenzó a capacitar a los equipos directivos por medio del Programa de Liderazgo Educativo, programa en el que habrían participado más de 4.000 directivos. A su vez, el Ministerio de Educación diseñó una política para formar directores de excelencia, promoviendo la formación de directores en programas de universidades chilenas y extranjeras (Muñoz & Marfán, 2011; Rodríguez, 2014; FOCUS, 2016). La formación de líderes se enmarca en una política educativa enfocada en el equipo directivo (Weinstein & Muñoz, 2012) como: concursos públicos para optar al cargo de director en el sistema de educación público en el año 2005. La Ley General de Educación, modificada en 2009, explicita la función pedagógica del cargo y la modificación y actualización del Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (Ministerio de Educación, 2015). Esta influencia del liderazgo aumenta en los establecimientos que atienden a estudiantes de origen socioeconómico vulnerable (Ley Subvención Escolar Preferencial n.° 20.248). Las políticas de formación de líderes se basan en la premisa que una mejor formación contribuirá a lograr mejores resultados de estos estudiantes (Schleicher, 2012).

El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar ha definido un conjunto de expectativas y responsabilidades para los directores, lo que ha incrementado la carga administrativa asociada con la gestión escolar (Weinstein et al., 2019). Este marco, aunque busca mejorar la calidad educativa, ha resultado en un aumento del trabajo burocrático, ya que los líderes escolares deben dedicar tiempo y recursos significativos a la recopilación y presentación de datos, así como a la elaboración de informes que demuestren el cumplimiento de los estándares establecidos (Rojas & Carrasco, 2021; Cancino & Monrroy, 2017). La presión por cumplir con estas exigencias ha llevado a que muchos directores se sientan abrumados, lo que puede afectar su capacidad para enfocarse en aspectos pedagógicos y de liderazgo más estratégicos (Jara et al., 2023).

A pesar de que la mayoría de los equipos directivos actualmente en ejercicio tienen alguna especialización y siguen participando en este tipo de programas, las competencias no han logrado impactar en el despliegue de prácticas de liderazgo educativo, lo que se ha visto reflejado de mayor manera en las instituciones educativas con alto índice de vulnerabilidad (Bellei et al., 2004; Weinstein, 2009). En efecto, los programas para directores han tenido una gran contribución en el desempeño profesional y el desarrollo de competencias directivas, pero no tanto en resultados académicos (Parra & Ruiz, 2020), especialmente en escuelas con población escolar vulnerable (Muñoz, 2019; Weinstein et al., 2019).

Esta investigación tuvo por objetivo general analizar el despliegue de prácticas de liderazgo pedagógico asociadas con la gestión curricular de los equipos directivos, para reconocer factores críticos en establecimientos educacionales en contextos de educación media con alta vulnerabilidad socioeconómica, de la región de Biobío, Chile. Se establecieron como objetivos específicos:

1. Caracterizar las prácticas de liderazgo pedagógico desarrolladas por los equipos directivos.

2. Establecer los factores internos y externos de la organización escolar, asociadas con las prácticas de liderazgo pedagógico de la gestión curricular.

Muestreo

y recolección de datos

Los entrevistados fueron seleccionados mediante muestreo intencional (Creswell, 2009), diseñado en torno a tres criterios: 1) directores y directoras de establecimientos educativos municipales y/o subvencionados; 2) con alta vulnerabilidad socioeducativa (IVEi mayor a 75 %); y que 3) impartieran enseñanza media. Los directivos seleccionados fueron entrevistados por la oportunidad de acceso, comprometiéndose de forma voluntaria y libre a participar de este estudio (Cohen et al., 2011; Wood & Smith, 2018) y mediante muestra intencionada, hasta alcanzar la saturación teórica (Denzin & Lincoln, 2018; Creswell, 2009). Los entrevistados fueron contactados e invitados siguiendo un protocolo, que incluyó la firma de un consentimiento informado que señalaba su participación voluntaria y anónima en la investigación, siguiendo criterios éticos establecidos internacionalmente.

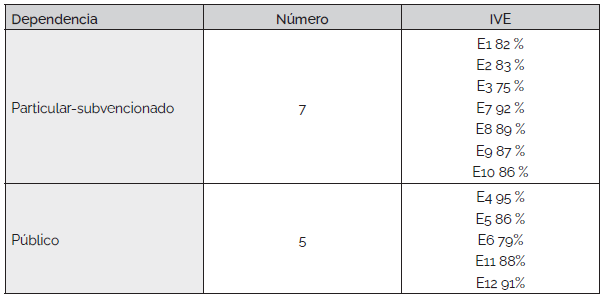

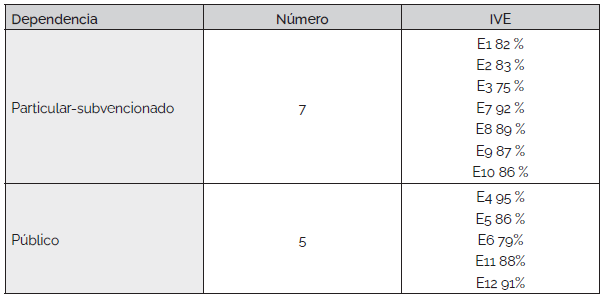

La recolección de datos fue realizada mediante entrevistas semiestructuradas, siguiendo las orientaciones de Kvale (2011), en las que participaron 12 directivos de establecimientos públicos y particulares subvencionados, como indica la Tabla 1.

Tabla

1

Características

establecimientos de los directores

Análisis

de resultados

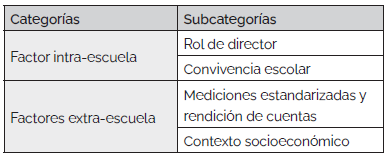

El análisis de datos se realizó con el software Atlas.ti 21, según lineamientos de Creswell (2009) & Kvale (2011). Se procedió a transcripción de las entrevistas y categorización, como detalla la Tabla 2. Las categorías y subcategorías son emergentes y fueron establecidas durante el proceso de análisis de datos.

Tabla

2

Categorización

Factores

intra-escuela

Rol

de director y directora

La autopercepción del desempeño como director o directora es autocrítica: se identifican buenas prácticas, pero también errores en la gestión y dificultades que se articulan como obstaculizadores para el despliegue de las prácticas de liderazgo pedagógico. Tres temas son destacados por los directivos. Primero, un factor facilitador de las prácticas de liderazgo es la “cultura de confianza”, que contribuye a transferir liderazgo a los docentes. Para el caso chileno, la evidencia revela que los líderes y docentes otorgan gran importancia a la confianza, como base para mejorar la colaboración entre colegas; los directores tienen un rol crucial en procesos de construcción de confianza (Hermosilla et al., 2023). Se ha incrementado la valoración de las relaciones interpersonales como un aspecto clave para impulsar mejoras en las escuelas. Conceptos como la confianza (Brezicha, Bergmark & Mitra, 2015) y el cuidado (Louis & Murphy, 2017) han adquirido especial relevancia, ya que se consideran esenciales para fortalecer el desarrollo de las comunidades educativas, particularmente en contextos caracterizados por la vulnerabilidad (Louis & Murphy, 2019). Aun cuando se reconoce la importancia y valor de la confianza para fortalecer y propiciar el liderazgo intermedio, no en todos los casos se logró desplegar con total éxito, por lo que se refleja en grupos que trabajan con mayor proximidad al director y su equipo directivo, pero falta extenderlo como una práctica transversal.

Segundo, la autonomía en la toma de decisiones en mencionado con frecuencia. Cuando la autonomía es escasa, se entiende como un obstaculizador; mientras que mayor autonomía es percibida como un facilitador. La autonomía escolar implica la capacidad de los centros educativos para definir su proyecto pedagógico y organizarse según las necesidades de su comunidad (Jiménez, 2018). En el ámbito docente, se traduce en la libertad para gestionar recursos de forma responsable (Cheong, 2019).

La autonomía escolar se fundamenta en un equilibrio entre las decisiones del centro educativo y la supervisión estatal. Este equilibrio permite que los actores educativos trabajen en un marco flexible, pero alineado con objetivos comunes, promoviendo tanto el logro educativo como la equidad social (Frías del Val, 2010). Sin embargo, en muchos casos, esta autonomía se restringe al ámbito administrativo (gestión de recursos, planificación operativa), lo que genera un distanciamiento respecto a la autonomía pedagógica, que es la que verdaderamente impacta en el aprendizaje.

Diversas investigaciones evidencian que los directores escolares dedican más tiempo a tareas administrativas que a funciones pedagógicas, lo cual profundiza esta brecha entre la autonomía teórica —definida como la capacidad de tomar decisiones estratégicas para mejorar los aprendizajes— y la gestión administrativa —enfocada en el manejo operativo del establecimiento— (Brauckmann & Schwarz, 2015; Ramsteck et al., 2015). Esta situación limita la posibilidad de ejercer un liderazgo pedagógico efectivo, ya que los esfuerzos se concentran en el cumplimiento de procedimientos burocráticos, dejando en segundo plano la innovación en prácticas de enseñanza.

Durante la pandemia, el Barómetro Escolar evidenció carencias en recursos tecnológicos y habilidades digitales docentes; sin embargo, la colaboración entre profesores ayudó a mitigar estos desafíos (Huber & Helm, 2020). Este contexto evidenció aún más la distancia entre la autonomía declarada en documentos oficiales y la capacidad real de los centros para gestionar pedagógicamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Tercero, la autopercepción del desempeño como director o directora refleja una actitud autocrítica, ya que permite reconocer tanto los errores como las buenas prácticas, así como las dificultades que se enfrentan en la implementación de estrategias pedagógicas. En algunos casos, incluso se identifican a sí mismos como un factor que obstaculiza el despliegue del liderazgo pedagógico. Esta percepción se relaciona con la autonomía teórica y la gestión administrativa, ya que los directores reconocen que la sobrecarga en tareas operativas limita su capacidad para ejercer un liderazgo transformador. En otras palabras, la autonomía teórica, que debería permitir una gestión pedagógica efectiva, se ve restringida por una práctica administrativa que consume gran parte de su tiempo y esfuerzo.

El trabajo con los docentes va a dar resultados solo si el equipo de gestión tiene claridad. Creo que si eso no existe, es complicado poder transmitir una idea hacia la comunidad educativa en general, ni siquiera solo los profes, sino también a los apoderados o a los estudiantes, si nos declaramos, no sé constructivistas, si estamos fomentando el aprendizaje profundo o cualquier otro paradigma educativo que tengamos, tenemos que estar en conocimiento de eso ya y tenemos que saber el equipo, primero el de gestión en los equipos directivos, poder tener claridad para poder. Pues, en contagiar al resto de la comunidad educativa y fundamentalmente los docentes, sabiendo que nos vamos a encontrar con profesores que son resistentes, tenemos que jugar con la motivación, tenemos que jugar con las habilidades que cada uno tiene y poder ir acompañando en los procesos, pero también solicitando que nos ayuden. Que todos nos subamos a este gran carro, que es sacar el colegio adelante. (E5)

La percepción del liderazgo varía entre los diferentes actores educativos. Investigaciones sugieren que los docentes tienden a valorar más las prácticas de liderazgo que los directivos, lo que sugiere una discrepancia en la percepción de la efectividad del liderazgo (García-Martínez & Cerdas-Montano, 2020). Esta discrepancia puede influir en la motivación y el compromiso de los docentes, puesto que las competencias de los directivos son esenciales para dinamizar el centro escolar (Jiménez et al., 2020), como se desprende de las siguientes entrevistas: “Metas claras de los profesores, que están dispuestas por la impronta de los directivos” (E9); “Tener metas compartidas y metas claras, favorece mucho el trabajo pedagógico” (E1). En esta línea, el liderazgo distribuido permite que todos los miembros de la comunidad educativa participen en la toma de decisiones, lo que puede mejorar la percepción de los docentes sobre su rol y contribución (Ahumada et al., 2019; Queupil & Arroyo, 2024).

Convivencia

escolar

La convivencia de la comunidad educativa y el clima laboral son fundamentales para facilitar las prácticas de liderazgo. En ese sentido, la falta de una cultura de confianza constituye un obstáculo para el liderazgo. El análisis de datos revela que la convivencia escolar se asume como un factor facilitador cuando existe una buena relación al interior de la comunidad educativa, sin embargo, puede transformarse en un obstaculizador cuando la convivencia está deteriorada.

Un aspecto crucial del liderazgo educativo es la capacidad para fomentar la participación de las familias en la educación de los hijos. Según Dematthews et al. (2016), un liderazgo en las escuelas orientado a la construcción de relaciones de confianza con las familias y la comunidad permite mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La participación de los padres no solo contribuye a un mejor comportamiento y rendimiento académico, sino que también crea un sentido de pertenencia en los estudiantes, lo que se ha vinculado con resultados académicos a largo plazo (Cummins, 2023). Como indica el siguiente relato:

el primer modelo de socialización es la familia, el segundo colegio entonces, hagamos lazos. Para lo que necesitamos generar lazos de confianza entre los apoderados y la escuela. A su vez incluimos otros actores de la comuna, como gente del CESFAM, carabineros, bomberos y de esta forma la comunidad siente que es una sola y las actividades del colegio se potencian mucho. (E2)

Este testimonio resalta la importancia de un liderazgo que no solo se enfoque en la gestión administrativa, sino que también promueva la colaboración y el compromiso de la comunidad. Las relaciones con las familias, en opinión de los entrevistados, constituyen un elemento que favorece la convivencia escolar. En general los entrevistados mencionan que aquellos entornos en los que participan en mayor número las familias y cuidadores de los estudiantes favorecen el aprendizaje y contención del cuerpo estudiantil, lo que impactaría indirectamente en los resultados.

Las entrevistas dan cuenta de que la colaboración entre los líderes escolares y otros actores, como los consejeros escolares, también es fundamental. Yıldız (2021) destaca que cuando los directores y el equipo directivo trabajan juntos, pueden crear un enfoque integral que beneficie a los estudiantes de diversos contextos lingüísticos y culturales. Esta colaboración no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece la convivencia escolar al fomentar un ambiente de apoyo y respeto mutuo. Un líder visible y comprometido puede transformar las relaciones entre la escuela y la comunidad, lo que a su vez propicia mayor apoyo de los padres y un ambiente escolar que considera el bienestar general de los estudiantes y la comunidad escolar, y no enfocado exclusivamente en los resultados académicos (Khalifa, 2012).

Factores

extra-escuela

Mediciones

estandarizadas y rendición de cuentas

La rendición de cuentas o accountability se ha institucionalizado en el ámbito educativo a través de conceptos como responsabilidad y transparencia (Miranda & Cabello, 2017; Rojas & Carrasco, 2021). En este contexto, los directores y administradores deben ser capaces de interpretar y utilizar los datos obtenidos de las mediciones estandarizadas para mejorar el rendimiento académico y la calidad de la enseñanza (Rojas & Carrasco, 2021). En efecto, un liderazgo efectivo no solo se basa en la gestión administrativa, sino también en la capacidad de inspirar y motivar a los docentes y estudiantes hacia la mejora continua (Mendoza et al., 2023).

Además, el liderazgo educativo se encuentra vinculado con la rendición de cuentas a través de la implementación de políticas que exigen a las instituciones demostrar su eficacia mediante resultados medibles (Sanhueza, 2017; Rojas & Carrasco, 2021). Este enfoque ha llevado a un cambio en las prácticas de liderazgo, donde los líderes deben adaptarse a un entorno regulado por la necesidad de rendir cuentas, lo que a su vez influye en su estilo de liderazgo y en la forma en que gestionan sus equipos (Rojas & Carrasco, 2021). Por ejemplo, en Chile, se ha observado que la introducción de sistemas de rendición de cuentas ha modificado las prácticas de liderazgo escolar, promoviendo un enfoque más colaborativo y centrado en el apoyo docente (Rojas & Carrasco, 2021).

En el contexto chileno, la rendición de cuentas en las instituciones educativas ha llevado a un aumento significativo del trabajo burocrático y administrativo. Este fenómeno se ha intensificado debido a la implementación de políticas educativas que exigen a los directores y docentes demostrar resultados a través de mediciones estandarizadas y otros indicadores de desempeño (Villalobos & Quaresma, 2015; Rojas & Carrasco, 2021). La lógica neoliberal que ha permeado el sistema educativo chileno ha transformado la rendición de cuentas en un mecanismo que no solo busca la mejora de la calidad educativa, sino que también ha generado un entorno donde el cumplimiento de requisitos burocráticos se ha vuelto prioritario (Sanhueza, 2017; Aguilar et al., 2019).

Los entrevistados perciben que las mediciones estandarizadas —como la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) o el Sistema de Evaluación de la Agencia de Calidad (SIMCE)— generan mucho trabajo administrativo, invirtiendo mayor tiempo en burocracia, lo que se identifica como un factor obstaculizador. Estas pruebas son entendidas como imposiciones que obligan a los docentes a preocuparse más por los resultados que por el proceso de enseñanza–aprendizaje en sí mismo. Además, la implementación de políticas de rendición de cuentas ha generado un entorno en el que los resultados de las mediciones estandarizadas se convierten en un factor determinante para la evaluación de la efectividad de las escuelas, lo que a su vez alimenta un ciclo de burocratización (Villalobos & Quaresma, 2015; Aguilar et al., 2019). Este enfoque ha llevado a que los directores y docentes se concentren en "enseñar para el examen", en lugar de fomentar un aprendizaje profundo y significativo, lo que puede tener repercusiones negativas en la calidad educativa (Rojas & Carrasco, 2021; Sanhueza, 2017). La presión por obtener buenos resultados en estas evaluaciones ha llevado a una cultura de cumplimiento que prioriza la presentación de datos sobre la innovación pedagógica y el desarrollo profesional docente (Aguilar et al., 2019). El relato de un director ilustra este aspecto:

Lamentablemente, tenemos al sistema burocrático que nos presiona por un lado y el sistema de medición que nos presiona por otro. Las pruebas estandarizadas son una presión constante para nosotros puesto que de alguna forma igual se nos clasifica y los docentes tienden a trabajar para el resultado, más que para el aprendizaje, sobre todo en el caso del SIMCE. (E7)

En este escenario y de acuerdo con los directivos, los docentes no perciben que su quehacer educativo tenga un impacto “real” en el proceso de enseñanza–aprendizaje y en los aprendizajes de sus estudiantes. El exceso de trabajo administrativo y pedagógico genera un agobio en los docentes, por lo que se asume como un obstaculizador y también generador de resistencia al cambio dentro del cuerpo docente, puesto que no hay tiempo para realizar algunas acciones importantes como la reflexión pedagógica de su quehacer y de los resultados de los estudiantes. Esto se tiende a pensar como una sobrecarga de trabajo y mala distribución del tiempo. En este ámbito, Valdés (2023), a partir de un estudio etnográfico, plantea que las escuelas abordan las mediciones desde el pragmatismo.

En opinión de los directivos entrevistados, un obstaculizador del liderazgo es el excesivo trabajo administrativo impuesto para responder a los requerimientos del Ministerio de Educación, que resta tiempo para el quehacer educativo, incidiendo negativamente en el despliegue de las prácticas de liderazgo pedagógico, como el acompañamiento a docentes y la gestión curricular. Esta situación ha conllevado aumento del trabajo burocrático y administrativo en la rendición de cuentas en Chile ha sido una consecuencia directa de las políticas educativas orientadas a la mejora de la calidad. Aunque estas políticas tienen el potencial de fomentar la responsabilidad y la transparencia, también han generado un entorno en el que la carga administrativa puede desviar la atención de los líderes educativos de su función principal: mejorar la enseñanza y el aprendizaje en sus instituciones (Cancino & Monrroy, 2017; Weinstein et al., 2019; Rojas & Carrasco, 2021).

Contexto

socioeconómico

El contexto socioeconómico juega un papel crucial en el liderazgo educativo, afectando tanto la calidad de la enseñanza como el ambiente escolar. En entornos desfavorecidos, los líderes educativos enfrentan desafíos únicos que requieren estrategias adaptadas a las realidades de sus comunidades. Los líderes en escuelas situadas en contextos socioeconómicos desafiantes son capaces de transformar su entorno mediante un liderazgo inclusivo y adaptado a las necesidades específicas de sus comunidades (Moreno, 2024).

El entorno puede influir como un factor obstaculizador o facilitador. En algunos casos, la escuela se sitúa en contextos de mucha violencia, tráfico de drogas y vulneración de derechos de los estudiantes. En otros casos, y en ausencia de estas problemáticas, se asocia con un facilitador. De acuerdo con Romero (2020), los líderes educativos requieren una visión crítica de las desigualdades y la capacidad de desarrollar proyectos educativos que promuevan la equidad y la inclusión. En el caso de los entrevistados, la vulnerabilidad socioeducativa es asumida como el contexto donde deben trabajar, adaptándose y manteniendo altas expectativas, es decir, no se identifica como una dificultad, como ya ha sido señalado por otras investigaciones (Valdés, 2020; Weinstein & Muñoz, 2019). Las familias de la comunidad educativa que dirigen los entrevistados comparten un bajo capital cultural, altos niveles de violencia intrafamiliar y problemas económicos. Sin embargo, estos elementos son asumidos como factores de base y no como obstaculizadores o facilitadores de las prácticas de liderazgo.

La pobreza condiciona, pero no, no es un freno. La pobreza es una condición, pero hay que salir de ahí, la gente tiene muchas capacidades, los niños pobres tienen muchas capacidades, es cosa que uno les den la oportunidad es nada más que eso. Como son niños y niñas, nosotros somos capaces de desarrollar sus habilidades, nada más que eso es nuestro trabajo, pero ellos tienen todas las capacidades, entonces la vulnerabilidad social de mis estudiantes y las familias no es un factor que me complica a mí el despliegue de prácticas de liderazgo. (E11)

La familia tiene un impacto directo en los resultados educativos de los estudiantes: existe una correlación entre el rendimiento académico y el nivel socioeconómico, sugiriendo que las intervenciones deben ser implementadas tanto en el ámbito escolar como familiar para mitigar estos efectos (Ruiz-Mosquera & Palma-García, 2019). Además, las familias en situaciones de pobreza reportan un mayor número de estresores y mayor probabilidad de violencia (Cracco & Larrieux, 2015; Márquez et al., 2023). La violencia intrafamiliar, a su vez, puede tener repercusiones en el comportamiento de los niños, afectando su rendimiento escolar y las relaciones con sus pares (Mendoza et al., 2023).

Los entrevistados sostienen que la vinculación con las familias facilita el despliegue de prácticas de liderazgo, ya que al generar instancias de participación los familiares y el entorno comprenden la importancia de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes, tal como indica el siguiente relato:

Tenemos un 90 % de vulnerabilidad, que somos nuestros, eso implica también hacer un trabajo profundo con los papás, para no solamente hacerlos partícipes y no solo de convencerlo que adherirse a lo que tenía, lo que somos como colegios el nivel de participación de los apoderados bastante alto. (E12)

La implicación familiar varía según el nivel socioeconómico y el tipo de gestión escolar (Carriego, 2016). La familia entonces surge como un elemento clave en los discursos de los entrevistados, que se manifiesta en esta dimensión extra-escuela o externa. Esto sugiere que un liderazgo educativo efectivo debe incluir estrategias que fomenten la colaboración entre escuela y familias, especialmente en comunidades con menos recursos.

Los resultados del estudio evidencian una relación directa entre la vulnerabilidad socioeconómica de los establecimientos y los factores críticos que influyen en el despliegue del liderazgo pedagógico. En el caso del rol del director, los contextos de alta vulnerabilidad limitan la capacidad de estos líderes para concentrarse en aspectos pedagógicos, dado que gran parte de su gestión está destinada a la resolución de problemas sociales y administrativos (Valdés & Pérez, 2023). Esto genera una sobrecarga de tareas que desvía el foco de la gestión curricular hacia cuestiones operativas, afectando el acompañamiento pedagógico y la innovación en prácticas de enseñanza.

Asimismo, la convivencia escolar se ve afectada por el entorno socioeconómico. Las comunidades escolares con altos índices de pobreza enfrentan mayores dificultades para generar un clima de confianza y colaboración entre docentes, estudiantes y familias (Hermosilla et al., 2023). En estos contextos, los esfuerzos por fortalecer la convivencia suelen estar condicionados por situaciones de vulnerabilidad social que complejizan las relaciones y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa.

En cuanto a los factores externos, las mediciones estandarizadas y la rendición de cuentas generan una carga adicional en contextos vulnerables, donde los recursos y el apoyo institucional son limitados. Esto se refleja en una sobrecarga administrativa que impide a los directivos concentrarse en el acompañamiento pedagógico, lo que se convierte en un obstaculizador para el liderazgo pedagógico efectivo (Rojas & Carrasco, 2021). Además, las mediciones estandarizadas en contextos de alta vulnerabilidad tienden a reflejar desigualdades estructurales más que el rendimiento pedagógico real de los estudiantes, generando una presión adicional sobre los directivos y sus equipos (Villalobos & Quaresma, 2015; Aguilar et al., 2019).

Finalmente, el contexto socioeconómico condiciona el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras. Los directivos perciben que las dificultades económicas de las familias y la falta de recursos tecnológicos limitan la capacidad para implementar estrategias de mejora educativa (Muñoz, 2019). La desigualdad en el acceso a recursos y el apoyo limitado desde las comunidades refuerzan las barreras para el despliegue de un liderazgo transformador y efectivo.

Los hallazgos del estudio permitieron cumplir con los objetivos planteados. En primer lugar, se caracterizaron las prácticas de gestión curricular y su relación con el despliegue del liderazgo pedagógico en contextos de alta vulnerabilidad, destacando cómo estas prácticas se ven condicionadas por la realidad socioeconómica de los establecimientos. En segundo lugar, se identificaron los factores internos y externos asociados al liderazgo pedagógico, observando que el contexto socioeconómico influye de manera significativa en el manejo de recursos, la convivencia escolar y el cumplimiento de estándares evaluativos.

Las prácticas de liderazgo pedagógico en entornos de alta vulnerabilidad requieren un enfoque adaptativo que permita responder a las necesidades específicas del contexto. Sin embargo, los hallazgos evidencian que los esfuerzos de los directivos se ven limitados por cargas administrativas y falta de recursos, lo cual afecta su capacidad para liderar procesos de mejora educativa (Weinstein et al., 2019; Rojas & Carrasco, 2021). Además, la presión por cumplir con mediciones estandarizadas refuerza las desigualdades, ya que los resultados no siempre reflejan los avances en aprendizajes, sino las carencias estructurales del entorno (Villalobos & Quaresma, 2015).

Para superar estos obstáculos, se plantea la necesidad de fortalecer la autonomía en la toma de decisiones y promover un liderazgo distribuido que permita compartir responsabilidades y optimizar recursos (Leithwood, 2009; Muñoz, 2019). Asimismo, es fundamental que las políticas educativas consideren las particularidades de los contextos vulnerables para diseñar apoyos específicos que fortalezcan las capacidades de los líderes escolares.

La discusión evidencia que, aunque el liderazgo pedagógico es un factor clave en la mejora educativa, su despliegue efectivo en contextos de alta vulnerabilidad sigue siendo un desafío. Para avanzar en esta dirección, es necesario repensar los enfoques de gestión y fortalecer las redes de apoyo a los líderes escolares, promoviendo prácticas colaborativas y una mayor conexión con la comunidad educativa.

Maureira (2018) plantea la persistencia de un liderazgo tradicional “individualista” y “jerárquico”, al que más recientemente se han sumado nuevos rasgos, como la participación, contribuyendo a la distribución del poder en las organizaciones escolares. En efecto, la demanda por horizontalidad en las relaciones sociales constituye uno de los elementos centrales de la sociedad chilena (Araujo & Martucelli, 2012). En esa línea, la organización del trabajo docente de manera colaborativa puede facilitar el despliegue de prácticas de liderazgo asociadas con la gestión curricular. En este estudio, los directivos que identificaban el desarrollo del trabajo colaborativo afirmaban una mejora en las prácticas y, de forma indirecta, en los resultados escolares de los estudiantes.

Los líderes escolares tienen un rol relevante en propiciar interacciones de colaboración entre los distintos actores, estableciendo mecanismos de colaboración con los docentes para mejorar sus prácticas y contribuir al mejoramiento de los aprendizajes del estudiantado (Bustos, Vanni, & Valenzuela, 2017; Leithwood, 2009). Estos liderazgos medios funcionan mediante la transferencia de responsabilidades a jefes de departamento y docentes, permitiendo establecer dirección. Los líderes medios poseen conocimientos del contexto y proyecto educativo esenciales para fortalecer los aprendizajes en la comunidad educativa (Valdés & Pérez, 2023). Las relaciones interpersonales entre docentes y directores son fundamentales para el éxito del liderazgo educativo, pero estas relaciones a menudo se ven afectadas por la falta de comunicación y la resistencia al cambio (Parra & Silva, 2020). Es importante acotar que la conceptualización de la docencia incidirá directamente en las prácticas de liderazgo, por lo que es necesario abandonar la idea de la docencia como una actividad aislada (Spillane, 2015; Cohen, 2011).

Las labores ejercidas por los directivos enfrentan desafíos significativos, asociados con la resolución de conflictos y la atención a fenómenos como el bullying y violencia escolar, por tanto, la función directiva enfrenta el incremento de complejidad, expresado en conflictos y situaciones emergentes (Valdés & Fardella, 2024; Valdés & Fardella, 2022). Este contexto configura un escenario que afecta los márgenes de acción de los líderes, y que requiere nuevas investigaciones para el diseño de políticas públicas. En efecto, Roman-Acosta et al. (2023) destacan que los líderes educativos en contextos desfavorecidos enfrentan desafíos adicionales, como la falta de recursos y el bajo compromiso de la comunidad.

A pesar de las políticas implementadas en Chile para profesionalizar el liderazgo educativo, persisten desafíos significativos que limitan la implementación efectiva de prácticas de liderazgo transformador. La falta de autonomía, la cultura organizacional, el contexto socioeconómico y la resistencia al cambio son factores que contribuyen a este estancamiento. Para avanzar hacia un liderazgo educativo efectivo es fundamental propiciar la autonomía de los líderes educativos y la colaboración entre todos los actores de la comunidad escolar.

Notas:

Aprobación

final del artículo:

Dra.

Verónica Zorrilla de San Martín, editora responsable de la revista.

Contribución de

autoría:

Constanza

Rojas Jara: conceptualización, curación de datos, investigación,

diseño de metodología, administración, supervisión, validación,

visualización, escritura del borrador y revisión del

manuscrito.

Valentina Soto Hernández: conceptualización,

curación de datos, investigación, diseño de metodología,

administración, supervisión, validación, visualización, escritura

del borrador y revisión del manuscrito.

Disponibilidad de los datos:

El

conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se

encuentra disponible para su uso público.

Aguilar, C. C., Luzón, A., & López, V. (2019). Identidad docente y políticas de accountability: el caso de Chile. Estudios Pedagógicos, 45(2), 121-139. https://doi.org/10.4067/s0718-07052019000200121

Ahumada, L., Cabrera, Ó. M., & Castro, S. (2019). Fortalecer el liderazgo distribuido en escuelas y liceos mediante indagación colaborativa. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 23(2), 211-230. https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i2.9252

Anderson, S. (2010). Liderazgo directivo: Claves para una mejor escuela. Psicoperspectivas, 9(2), 34-52.

Anderson, S. E., Mascall, B., Stiegelbauer, S., & Park, J. (2012). No one way: Differentiating school district leadership and support for school improvement. Journal of Educational Change, 13(4), 403-430.

Araujo, K., & Martuccelli, D. (2012). Desafíos comunes: retrato de la sociedad chilena y sus individuos. LOM Editores.

Aravena, F., Ramírez, J., & Escare, K. (2020). Acciones en convivencia escolar de equipos directivos y líderes escolares en Chile: ¿Qué? ¿Con quiénes? y ¿dónde?. Perspectiva Educacional, 59(2), 45-65. http://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.59-iss.2-art.1045

Barber, M., & Mourshed, M. (2008). Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos. McKinsey.

Bellei, G., Muñoz, G., Pérez, L., & Raczynski, D. (2004). Escuelas efectivas en sectores de pobreza. ¿Quién dijo que no se puede? Unicef; Ministerio de Educación Chile.

Bolívar, A. (2010). Liderazgo para el aprendizaje. Organización y Gestión Educativa, (1), 15–20.

Brauckmann, S., & Schwarz, A. (2015). No time to manage? The trade-off between relevant tasks and actual priorities of school leaders in Germany. International Journal of Educational Management, 29(6), 749-765. https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2014-0138

Brezicha, K., Bergmark, U., & Mitra, D. (2015). One Size Does Not Fit All: Differentiating Leadership to Support Teachers in School Reform. Educational Administration Quarterly, 51(1), 96-132. https://doi.org/10.1177/0013161X14521632

Bryk, A., Sebring, P. B., Allensworth, E., Easton, J. Q., & Luppescu, S. (2010). Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago. University of Chicago Press.

Bush, T. (2016). Mejora escolar y modelos de liderazgo: hacia la comprensión de un liderazgo efectivo. En J. Weinstein (Ed.), Liderazgo educativo en la escuela: Nueve miradas (pp. 19-44). Ediciones Universidad Diego Portales; Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo.

Bustos, N., Vanni, X., & Valenzuela, J. (2017). Liderazgo para el mejoramiento de escuelas de bajo desempeño (nota técnica n.° 3-2017). Líderes educativos - Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar; Universidad de Chile.

Cancino, V. E. C., & Monrroy, L. V. (2017). Políticas educativas de fortalecimiento del liderazgo directivo: desafíos para Chile en un análisis comparado con países OCDE. Ensaio: Avaliação E Políticas Públicas Em Educação, 25(94), 26-58. https://doi.org/10.1590/s0104-40362017000100002

Carriego, C. (2016). La participación de las familias: injerencia en la gestión y apoyo al aprendizaje. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(3). https://doi.org/10.15366/reice2010.8.3.003

Cheong, Y. (2019). Paradigm shift in Education: Towards the third wave of effectiveness. Routledge.

Chile (2008). Ley 20.248: Subvención Escolar Preferencial.

Cobb, C. D., Weiner, J. M., & Gonzales, R. (2016). Historical trends and patterns in the scholarship on leadership preparation. En M. D. Young & G. M. Crow (Eds.), Handbook of research on the education of school leaders (pp. 15-39). Routledge.

Cohen, G. B. (2011). Just ask leadership: why great managers always ask the right questions. Human Resource Management International Digest, 19(2). https://doi.org/10.1108/hrmid.2011.04419bad.001

Cracco, C. M., & Larrieux, M. L. B. (2015). Estresores y estrategias de afrontamiento en familias en las primeras etapas del ciclo vital y contexto socioeconómico. Ciencias Psicológicas, 9(especial), 129-140. https://doi.org/10.22235/cp.v9iespec.437

Creswell, J. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. Sage.

Cuenca, R., & Pont, B. (2016). Liderazgo escolar. Inversión clave para la mejora educativa. Fundación Santillana.

Cummins, N. (2023). Leadership vision and school-family-community partnerships in the model schools for inner cities initiative: a multiple explanatory case study [Tesis, Toronto Metropolitan University]. https://doi.org/10.32920/14654685.v1

Darling-Hammond, L. (2011). Educar con calidad y equidad. Los dilemas del siglo XXI. Fundación Chile.

DeMatthews, D. E., Edwards, D. B., & Rincones, R. (2016). Social justice leadership and family engagement. Educational Administration Quarterly, 52(5), 754-792. https://doi.org/10.1177/0013161x16664006

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. Z. (2018). Handbook of Qualitative Research. Sage.

Duffy, G., & Gallagher, T. (2016). Shared Education in contested spaces: How collaborative networks improve communities and schools. Journal of Educational Change, 18, 107-134. https://doi.org/10.1007/s10833-016-9279-3

Elmore, R. (2010). Mejorando la escuela desde la sala de clases. Fundación Chile.

Flores, J. G. (2011). Estatus socioeconómico de las familias y resultados educativos logrados por el alumnado. Cultura y Educación, 23(1), 141-154. https://doi.org/10.1174/113564011794728597

FOCUS. (2016). Estudio de caracterización de los equipos directivos escolares de establecimientos educacionales subvencionados urbanos de Chile.

Frías del Val, A. (2010). La autonomía de los centros docentes: un equilibrio necesario. Participación Educativa, (13), 42-61.

Fullan, M. (2019). Nuance: Why Some Leaders Succeed and Others Fail. Sage.

García-Martínez, J. A., & Cerdas-Montano, V. (2020). Estilos de liderazgo en centros educativos de Heredia: un estudio comparativo entre el colectivo directivo y docente. Revista Innovaciones Educativas, 22(33), 15-30.

Giles, D., & Cuellar, C. (2016). Liderazgo ético: una forma moral de "ser en" el liderazgo. En J. Weinstein (Ed.), Liderazgo educativo en la escuela: Nueve miradas (pp. 121-154). Ediciones Universidad Diego Portales; Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo.

Guimaraes, D., & Valenzuela, J. (2016). Mejorando el Desempeño de los Estudiantes Mediante el Fortalecimiento del Liderazgo Escolar: Contexto General y Algunos Aprendizajes en Contextos de Vulnerabilidad (nota técnica n.° 10). Líderes educativos - Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar; Universidad de Chile.

Hallinger, P., Wang, W. C., Chen, C. W., & Li, D. (2015). Assessing instructional leadership with the principal instructional management rating scale. Assessing Instructional Leadership with the Principal Instructional Management Rating Scale. Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-319-15533-3

Hattie, J. (2015). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge.

Hermosilla, M. F., Rojas, M. B., & Fierro, I. (2023). Trust in Schools in Chile. En P. Fossa & C. Cortés-Rivera (Eds.), Affectivity and Learning (pp. pp 287–304). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31709-5_16

Huber, S. (2013). Multiple Learning Approaches in the Professional Development of School Leaders – Theoretical Perspectives and Empirical Findings on Self-assessment and Feedback. Educational Management Administration & Leadership, 41(4), 527–540. https://doi.org/10.1177/1741143213485469

Huber, S. G., & Helm, C. (2020). COVID-19 and Schooling: Evaluation, Assessment and Accountability in Times of Crises—Reacting Quickly to Explore Key Issues for Policy, Practice and Research with the School Barometer. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32, 237-270. https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-y

Jara, J., Pérez, P., & Altamirano, M. (2023). Experiencias y valoración del profesorado respecto del liderazgo de docentes directivos. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 3822-3848. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7230

Jiménez, G., Chávez, R. J., & Arteta, E. A. (2020). Empoderamiento y liderazgo educativo en directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. Revista Iberoamericana ConCiencia, 5(1), 15-25. https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.5-1.2

Jiménez, J. (2018). ¿Qué es la Primaria? Una mirada crítica sobre la etapa básica del sistema educativo. Editorial Octaedro.

Khalifa, M. (2012). A re-new-ed paradigm in successful urban school leadership. Educational Administration Quarterly, 48(3), 424-467. https://doi.org/10.1177/0013161x11432922

Kvale, S. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Morata.

Leithwood, K. (2009). Cómo liderar nuestras escuelas: aportes desde la investigación. Fundación Chile.

Leithwood, K. (2018). Postscript: Five Insights About School Leaders’ Policy Enactment. Leadership and Policy in Schools, 17(3), 391–395. https://doi.org/10.1080/15700763.2018.1496342

Leithwood, K., & Day, C. (2008). School Leadership & Management, Special Issue: The impact of school leadership on student outcomes. Routledge.

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2000). The effects of different sources of leadership on student engagement in school. En K. Riley & K. Louis (Eds.), Leadership for Change and School Reform. Routledge.

Leithwood, K., & Mascall, B. (2008). Collective leadership effects on student achievement. Educational Administration Quarterly, 44(4), 529–561. https://doi.org/10.1177/0013161X08321221

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Hopkins D., & Harris, A., (2006). Seven strong claims about successful school leadership. National College for School Leadership.

Louis, K., & Murphy, J. (2017). Trust, caring and organizational learning: the leader’s role. Journal of Educational Administration, 55(1), 103-126. http://dx.doi.org/10.1108/JEA-07-2016-0077

Louis, K., & Murphy, J. (2019). El enfoque del liderazgo positivo y su relevancia para las relaciones en la escuela. En J. Weinstein & G. Muñoz (Eds.), Liderazgo en escuelas de alta complejidad sociocultural: diez miradas (pp. 153-191). Ediciones Universidad Diego Portales.

Márquez, M., Campos, M. L., & García, M. I. (2023). La violencia intrafamiliar durante el confinamiento: experiencias de jóvenes de educación media superior. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(3). https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1123

Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. (2005). School leadership that works: From research to results. Association for Supervision and Curriculum Development.

Maureira, Ó. J. (2018). Prácticas del liderazgo educativo: Una mirada evolutiva e ilustrativa a partir de sus principales marcos, dimensiones e indicadores más representativos. Revista Educación, 42(1), 1-33.

Mendoza, A., Guadamud, J., González, R., Saavedra, K., & Vera, M. (2023). Tendencias y perspectivas actuales del liderazgo educativo revisión bibliográfica. Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar, 7(5), 9796-9805. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8543

Ministerio de Educación (MINEDUC). (2015). Marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. Ministerio de Educación de Chile.

Miranda, J. G., & Cabello, S. A. (2017). El profesorado y las familias ante el espejo. demandas en un entorno cambiante y mercantilizado. RASE: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 10(3). https://doi.org/10.7203/rase.10.3.9941

Moreno, I. (2024). Liderazgo educativo en escuelas situadas en contextos desafiantes: los líderes y las lideresas marcan la diferencia. International Journal of Educational Leadership and Management, 12(2), 117–134. https://doi.org/10.17583/ijelm.11444

Muñoz, G., & Marfán, J. (2011). Competencias y formación para un liderazgo escolar efectivo en Chile. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 48(1), 63-80.

Muñoz, G., Amenábar, J., & Valdebenito, M. J. (2019). Formación de directivos escolares en Chile: situación actual, evolución y desafíos de su oferta. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 17(2).

Murillo, F. J., & Krichesky, G. J. (2012). El proceso del cambio escolar. Una guía para impulsar y sostener la mejora de las escuelas. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 10(1), 26-43.

Murillo, J. (2006). Una dirección escolar para el cambio: del liderazgo transformacional al liderazgo distribuido. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4(4), 11-24. https://doi.org/10.15366/reice2006.4.4.002

OECD. (2014). TALIS 2013 results: An international perspective on teaching and learning. https://doi.org/10.1787/9789264196261-en

Ord, K., Mane, J., Smorti, S., Carroll-lind, J., Robinson, L., Armstrong-Read, A., Brown-Cooper, P., Meredith, E., Rickard, D., & Jalal, J. (2013). Developing pedagogical leadership in early childhood education. Te Tari Puna Ora o Aotearoa; NZ Childcare Association.

Parra Robledo, R., & Ruiz Bueno, C. (2020). Formación para el liderazgo escolar: Impacto del Plan de formación de directores en Chile. International Journal of Educational Leadership and Management, 8(2). https://doi.org/10.17583/ijelm.2020.4730

Parra, N. J., & Silva, A. (2020). Liderazgo efectivo directivo y su incidencia en relaciones interpersonales docentes en Escuela José Mejía Lequerica. 593 Digital Publisher CEIT, 6(1), 39-46. https://doi.org/10.33386/593dp.2021.1.412

Pont, B., Nusche D., & Moorman, H. (2009). Improving school leadership. OCDE Publishing.

Queupil, J. P., & Arroyo, D. (2024). A case study of collaboration and educational leadership inside a technical-professional high school in Chile: patterns, perceptions and contrasts among teachers and directors. Páginas De Educación, 17(1), e3715. https://doi.org/10.22235/pe.v17i1.3715

Ramsteck, C., Muslic, B., Graf, T., Maier, U., & Kuper, H. (2015). Data-based school improvement. The role of principals and school supervisory authorities within the context of low-stakes mandatory proficiency testing in four German states. International Journal of Educational Management 29(6), 766-789. https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2014-0109

Rivero, R., Hurtado, C., & Morandé, Á. (2018). ¿Cuán preparados llegan los directores escolares?: un análisis sobre su formación y trayectorias laborales previas a ejercer su cargo. Calidad en La Educación, (48), 17-49. https://doi.org/10.31619/caledu.n48.478

Robinson, V. (2007). School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. Australian Council for Educational Leaders.

Robinson, V. (2011). Student-Centered Leadership. Jossey-Bass.

Robinson, V. (2016). Hacia un fuerte liderazgo centrado en el estudiante: afrontar el reto del cambio. En J. Weinstein (Ed.), Liderazgo educativo en la escuela: nueve miradas (pp. 45-80). Ediciones Universidad Diego Portales; Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo.

Robinson, V., Bendikson, L., McNaughton, S., Wilson, A., & Zhu, T. (2017). Joining the dots: The Challenge of Creating Coherent School Improvement. Teachers College Record, 119(8), 1-44. https://doi.org/10.1177/016146811711900803

Rodríguez, S. (2014). Liderazgo escolar y desarrollo profesional de docentes. Bases y evidencias para su fortalecimiento en Chile. En S. Rodríguez & J. Ulloa (Eds.), Liderazgo escolar y desarrollo profesional de docentes. Apuntes para la mejora de la escuela (pp. 17-28). RIL Editores.

Rojas, J., & Carrasco, D. (2021). Cambios en las prácticas de liderazgo escolar bajo un sistema de accountability: el caso de Chile. Education Policy Analysis Archives, 29, 153. https://doi.org/10.14507/epaa.29.5673

Roman-Acosta, D., Caira-Tovar, N., Rodríguez-Torres, E., & Pérez Gamboa, A. J. (2023). Effective leadership and communication strategies in disadvantaged contexts in the digital age. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias, 2(532). https://doi.org/10.56294/sctconf2023532

Romero, C. (2020). Liderazgo directivo en escuelas que superan las barreras del contexto. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 19(1), 83-103.

Ruiz-Mosquera, A. C., & Palma-García, M. O. (2019). Prevención del abandono escolar temprano. Aportaciones desde el Trabajo Social. PROSPECTIVA. Revista De Trabajo Social e Intervención Social, (27), 139–158.

Sanhueza, F. D. (2017). La evaluación de la calidad educativa en Chile: instrumentos de control y rendición de cuentas. Revista Educación, Política y Sociedad, 3(1), 85-99.

Schleicher, A. (Ed.) (2012), Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World. OECD Publishing.

Spillane, J. P. (2015). Leadership and Learning: Conceptualizing Relations between School Administrative Practice and Instructional Practice. Societies, 5(2), 277-294. https://doi.org/10.3390/soc5020277

Valdés, R. (2020). Prácticas de Liderazgo en Escuelas con Alta y Baja Cultura Escolar Inclusiva. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 14(2), 213-227. https://dx.doi.org/10.4067/s0718-73782020000200213

Valdés, R. (2023). Prácticas de liderazgo en escuelas con orientación inclusiva y buenos resultados académicos. Educacão & Sociedade, 44. https://doi.org/10.1590/ES.250906

Valdés, R., & Fardella, C. (2022). Liderar una escuela con orientación intercultural: discursos, tensiones y paradojas. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 15, 1–26. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m15.leoi

Valdés, R., & Fardella, C. (2024). El ideal profesional de equipo directivo en las políticas de inclusión escolar en Chile. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 32(122), 1-24. https://doi.org/10.1590/S0104-40362024003203894

Valdés, R., & Pérez, N. (2023). Liderar una Escuela Inclusiva en Chile: La importancia de los líderes medios. Revista latinoamericana de Educación Inclusiva, 17(2), 21-36. https://dx.doi.org/10.4067/s0718-73782023000200021

Villalobos, C., & Quaresma, M. L. (2015). Sistema escolar chileno: características y consecuencias de un modelo orientado al mercado. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 22(69), 63-84.

Weinstein, J. (2009). Liderazgo directivo, asignatura pendiente de la reforma educacional chilena. Estudios Sociales, 117, 123-147.

Weinstein, J., & Muñoz, G. (2012). Cuando las atribuciones no bastan: Liderazgo directivo y gestión pública o privada de escuelas en Chile. En J. Weinstein & G. Muñoz (Eds.), ¿Qué sabemos sobre los directores de escuelas en Chile? (pp. 55-79). Fundación Chile; CEPPE-UC.

Weinstein, J., Muñoz, G., Sembler, M., & Marfán, J. (2019). Una década de investigación empírica sobre el liderazgo educativo en Chile. Una revisión sistemática de los artículos publicados en revistas indexadas (2008-2019). Calidad en La Educación, (51), 15-52. https://doi.org/10.31619/caledu.n51.671

Wood, P., & Smith, J. (2018). Investigar en educación. Conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación. Narcea.

Yıldız, N. G. (2021). Collaborative leadership in the school community: school counselors and principals join forces for linguistically diverse students. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 7(2), 27-36. https://doi.org/10.25233/ijlel.909564

i El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es un indicador de vulnerabilidad asociado con el establecimiento escolar e indica el porcentaje de alumnos vulnerables con respecto a la matrícula total de un establecimiento.