Intervenciones en competencias socioemocionales en la formación del profesorado: una scoping review

Interventions in socioemotional competencies in teacher training: a scoping review

Intervenções em competências socioemocionais na formação de professores: uma scoping review

DOI:

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4101

Rodrigo

Bassaletti-Contreras

Universitat Autònoma de

Barcelona

Universidad Alberto

Hurtado

España/Chile

rodrigoalfonso.bassaletti@autonoma.cat

https://orcid.org/0009-0006-9950-0268

Laura Arnau

Sabatés

Universitat Autònoma de

Barcelona

España

laura.arnau@uab.cat

https://orcid.org/0000-0003-3359-4071

Recibido:

12/03/25

Aprobado: 26/05/25

Cómo

citar:

Bassaletti-Contreras,

R., & Arnau Sabatés, L. (2025).

Intervenciones en competencias socioemocionales en

la formación del profesorado: una scoping review. Cuadernos

de Investigación Educativa,

16(2).

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4101

Las competencias socioemocionales del profesorado juegan un papel clave en el aprendizaje integral del alumnado, así como en su propio desempeño y bienestar. Sin embargo, pese a las recomendaciones de la UNESCO (2024), su integración en la formación docente aún es limitada. Este artículo pretende sintetizar y caracterizar las intervenciones formativas basadas en evidencia desarrolladas en la última década a nivel internacional, para fortalecer estas competencias en la formación docente inicial y continua. Se realizó una scoping review utilizando términos como emotional education, social and emotional learning and teachers, abarcando el periodo de 2013 a 2024 en cinco bases de datos (ERIC, Web of Science, Scopus, PsychINFO y Dialnet), obteniendo una muestra final de 20 artículos. Los hallazgos revelan que la mayoría de las intervenciones se implementaron como actividades complementarias al currículo, con pocas integradas formalmente en asignaturas. Aunque presentan una notable diversidad, muchas comparten fundamentos teóricos comunes y metodologías experienciales y colaborativas que, junto con un clima de confianza, contribuyen al desarrollo de competencias como la autoconciencia y las habilidades relacionales. Las evaluaciones se realizaron mayoritariamente mediante diseños preexperimentales y, si bien se reportaron mejoras consistentes, factores como el género y otros aspectos contextuales fueron escasamente abordados, lo que limitó la comprensión de su efectividad. El estudio aporta orientaciones prácticas para el diseño, implementación y evaluación de programas de formación docente en competencias socioemocionales, subrayando la importancia de una integración más sistemática, así como la necesidad de realizar evaluaciones más rigurosas y contextualizadas, que incorporen la perspectiva de género.

Palabras clave: formación docente, competencias del docente, aprendizaje socioemocional, educación emocional, competencias socioemocionales.

Teachers’ socioemotional competencies play a key role in students’ holistic learning, as well as in teachers’ performance and well-being. However, despite UNESCO’s recommendations (2024), the integration of these competencies into teacher education remains limited. This article aims to synthesize and characterize evidence-based training interventions developed over the last decade at the international level to strengthen these competencies in initial and continuing teacher education. A scoping review was conducted using terms such as “emotional education,” “social and emotional learning,” and “teachers,” covering the period from 2013 to 2024 across five databases (ERIC, Web of Science, Scopus, PsycINFO, and Dialnet), resulting in a final sample of 20 articles. Findings indicate that most interventions were implemented as extracurricular activities rather than formally integrated into curricular subjects. Although the interventions were notably diverse, many shared common theoretical foundations and experiential, collaborative methodologies. These, combined with a climate of trust, contributed to the development of competencies such as self-awareness and relational skills. Evaluations were predominantly based on pre-experimental designs, and while consistent improvements were reported, factors such as gender and other contextual variables were scarcely addressed, limiting the understanding of their effectiveness. This study offers practical guidance for the design, implementation, and evaluation of teacher training programs in socioemotional competencies, highlighting the need for more systematic integration, as well as more rigorous and context-sensitive assessments that incorporate a gender perspective.

Keywords: teacher training, teacher competencies, socio-emotional learning, emotional education, socioemotional competencies.

As competências socioemocionais do corpo docente desempenham um papel fundamental na aprendizagem integral dos estudantes, bem como no desempenho e bem-estar dos próprios professores. No entanto, apesar das recomendações da UNESCO (2024), sua integração na formação docente ainda é limitada. Este artigo tem como objetivo sintetizar e caracterizar as intervenções formativas baseadas em evidências desenvolvidas internacionalmente na última década, voltadas ao fortalecimento dessas competências, tanto na formação inicial quanto na continuada de professores. Foi realizada uma scoping review utilizando termos como “educação emocional”, “aprendizagem socioemocional” e “professores”, abrangendo o período de 2013 a 2024 em cinco bases de dados (ERIC, Web of Science, Scopus, PsycINFO e Dialnet), resultando em uma amostra final de 20 artigos. Os achados revelam que a maioria das intervenções foram implementadas como atividades complementares ao currículo, sendo poucas aquelas formalmente integradas em disciplinas curriculares. Apesar da notável diversidade observada, muitas intervenções compartilham fundamentos teóricos comuns e utilizam metodologias experienciais e colaborativas que, aliadas a um clima de confiança, contribuem para o desenvolvimento de competências como a autoconsciência e as habilidades relacionais. As avaliações foram predominantemente realizadas por meio de delineamentos pré-experimentais e, embora tenham sido relatadas melhorias consistentes, fatores como gênero e outros aspectos contextuais foram pouco explorados, o que limitou a compreensão da efetividade das intervenções. O estudo oferece orientações práticas para o desenho, a implementação e a avaliação de programas de formação docente em competências socioemocionais, enfatizando a importância de uma interação mais sistemática, bem como a necessidade de avaliações mais rigorosas e contextualizadas que incluam a perspectiva de gênero.

Palavras-chave: formação docente, competências do professor, aprendizagem socioemocional, educação emocional, competências socioemocionais.

En la literatura sobre aprendizaje socioemocional, se suele atribuir a las y los docentes un papel central en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de sus estudiantes. Sin embargo, este rol mediador entre el estudiante y sus emociones ha sido descrito como uno de los mayores desafíos dentro de la práctica pedagógica (Ortiz Lozada, 2022), lo que pone el foco en la necesidad de desarrollar y perfeccionar las competencias socioemocionales del propio profesorado en su formación inicial y continua. Estas competencias se refieren a sus destrezas para comunicarse y relacionarse positivamente con sus estudiantes y otros agentes de la comunidad educativa, llevar a cabo procesos de autorregulación y corregulación, liderazgo y manejo del aula, trabajo en equipo y toma de decisiones éticas y responsables para abordar situaciones del contexto educativo (Palomera et al., 2019). En este sentido, las competencias socioemocionales docentes (en adelante, CSE), van más allá de las habilidades socioemocionales personales, entendiéndolas como competencias de la profesión (Roegiers, 2016).

En la actualidad, diversas evidencias muestran que las CSE docentes influyen en la relación con estudiantes, el clima de aula, los resultados académicos y el desarrollo de las habilidades socioemocionales del alumnado (Asenjo et al., 2021; Gimbert et al., 2021; Lozano-Peña et al., 2022; Hernández, 2005; Poulou, 2015). De igual manera, influyen en el bienestar emocional de estudiantes (Asenjo et al., 2021) así como en el propio bienestar docente (Gimbert et al., 2021; Peñalva et al., 2017), asociándose a un fortalecimiento de la autoeficacia docente en el aula (Lozano-Peña et al., 2023) y a una reducción de la sintomatología de estrés (Whitehead & Sauve, 2018). Por estas razones, la UNESCO (2024) subraya la importancia de desarrollar estas CSE en educación superior, no solo para promover la excelencia de la enseñanza, sino también para garantizar que las universidades formen a futuros docentes con una sólida preparación socioemocional y fomenten el perfeccionamiento continuo de estas competencias en el ámbito profesional.

En línea con esta perspectiva, la literatura ya había señalado que, para promover una educación emocional en el estudiantado y favorecer el bienestar docente, en primer lugar, es necesario fortalecer las CSE del profesorado, implementando programas específicos dedicados a fortalecer tales competencias (Fernández-Berrocal & Cabello, 2021). Este desarrollo competencial debería integrarse de manera explícita en la formación inicial (durante el grado universitario), así como en la formación continua (tras la obtención del título profesional), para potenciar competencias clave como regulación emocional y manejo de conflictos (Peñalva et al., 2017; Valente, 2022).

Pese a lo anterior, se ha señalado que el desarrollo intencionado y sistemático de estas competencias sigue siendo limitado en los programas de formación docente (Costa-Rodríguez et al., 2021; Cristóvão et al., 2023). De hecho, estudios realizados en distintos contextos, evidencian que el profesorado percibe una formación deficiente en CSE (Cristóvão et al., 2023; Lozano-Peña et al., 2022), y reporta escasez de herramientas teóricas y procedimentales para gestionar situaciones emocionales en el aula (Berger et al., 2009; Casassus, 2017). Algunas investigaciones indican que la formación pedagógica inicial tiende a ser excesivamente tecnicista, dejando en un segundo plano las habilidades relacionadas a la gestión socioemocional del aula (Castañeda Díaz & Villalta Paucar, 2017). Como consecuencia, los docentes en ejercicio podrían priorizar los contenidos disciplinares, por encima de los aspectos emocionales en su práctica educativa (Costa-Rodríguez et al., 2021).

Por otro lado, fortalecer las competencias en un período inicial de preparación del profesorado es aún más relevante si hay indicios que las carencias durante la formación inicial afectan el desarrollo posterior de las CSE docentes (Mora Miranda et al., 2022). Asimismo, hay estudios que mencionan dificultades en el profesorado para desarrollar las habilidades socioemocionales de sus estudiantes, pese a tener conocimientos sobre el tema (Özdemir & Babadogan, 2023).

En cuanto a la investigación sobre el tema, distintas revisiones han abordado el fortalecimiento de las CSE de docentes en ejercicio (Lozano-Peña et al., 2023), así como las competencias necesarias para implementar programas de aprendizaje socioemocional para el alumnado (Costa-Rodríguez et al., 2021). A su vez se han revisado otras aristas asociadas a las CSE docentes, tales como el impacto que tienen en el vínculo con estudiantes (Gimbert et al., 2021), y su relación con el burnout (Peñalva et al., 2017). Pese a ello, aún son escasos los estudios que analizan la implementación de intervenciones durante la formación inicial docente y sus efectos en el desarrollo de estas competencias.

En este contexto, la presente revisión pretende aportar conocimiento sobre qué tipo de intervenciones se están realizando para fortalecer las competencias socioemocionales del profesorado, tanto en la formación inicial docente como en el desarrollo profesional posterior. Con este fin, se establecieron las siguientes preguntas de investigación: 1. ¿Qué tipo de intervenciones formativas se realiza en la formación docente inicial y continua?; 2. ¿Qué CSE y metodologías se contemplan en su diseño?; 3. ¿Cómo se evalúan estas intervenciones?; y 4. ¿Qué resultados aportan? Para responder a estas cuestiones, se consideraron exclusivamente intervenciones en CSE sometidas a un proceso de evaluación.

Se ha realizado una revisión de alcance o scoping review, siguiendo las fases indicadas en el protocolo PRISMA 2020 para ScR (Tricco et al., 2018). Se realizó en primer lugar la búsqueda y selección de los artículos y posteriormente, se conformó una matriz de sistematización de los estudios que cumplieron con los estándares establecidos para la investigación (criterios de inclusión y exclusión).

Estrategia

de búsqueda

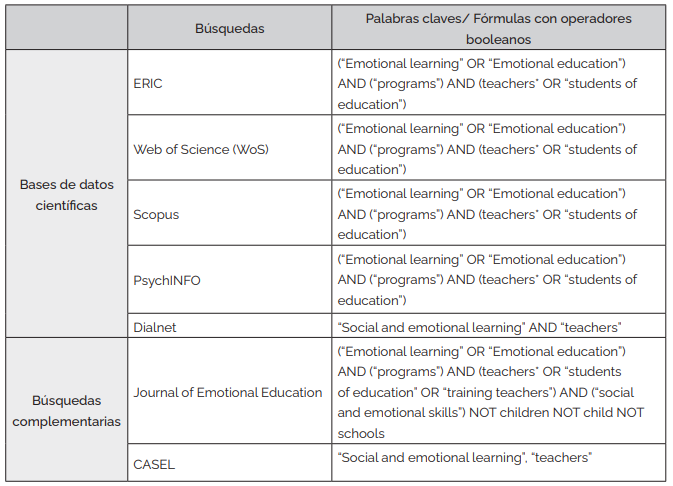

Se emplearon palabras clave como “emotional education”, “social and emotional learning” and “teachers”, junto con operadores booleanos para perfeccionar la fórmula de búsqueda. Se buscó en cinco bases de datos: ERIC, Web of Science, Scopus, PsychINFO y Dialnet. Además, se utilizaron dos fuentes complementarias, por su estrecha relación con el tema investigado: i. Journal of Emotional Education y ii. web CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning).

La búsqueda se realizó entre setiembre de 2023 y marzo de 2024. La Tabla 1 resume las palabras claves y fórmulas utilizadas en cada búsqueda.

Tabla

1

Combinaciones

de búsqueda

Criterios

de inclusión y exclusión

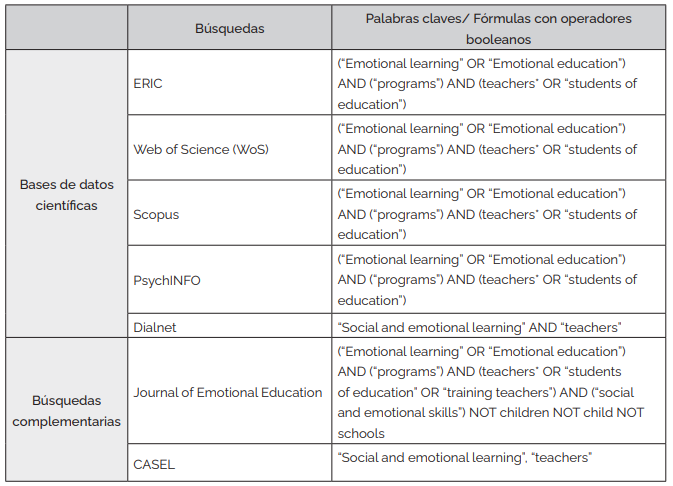

De 2.356 registros encontrados (2.281 en las bases de datos y 75 identificados en búsquedas complementarias), se procedió a eliminar duplicados y dejar aquellos que cumpliesen con los siguientes criterios de inclusión: artículos, revisados por pares, en idiomas inglés, español o portugués, referidos a “formación docente en competencias socioemocionales” (incluyendo formación inicial y continua), que hayan sido evaluados y publicados desde el año 2013 (en total 1.808 registros eliminados).

Lo anterior permitió identificar 548 registros, para realizar un nuevo filtro según los criterios de exclusión: i. no referidos a formación docente, ii. editoriales u otros escritos “no artículos”, y iii. sin texto completo y/o sin libre acceso. Esta etapa arrojó un total de 73 artículos, los cuales fueron revisados en profundidad (lectura de texto completo), excluyendo 53 en esta etapa debido a: iv. no referidos a formación docente, v. referidos a formación docente solo para la aplicación de programas de aprendizaje socioemocional para escolares, vi. revisiones sistemáticas, vii. artículos sobre análisis de las mallas curriculares o de los estándares pedagógicos en la formación y viii. artículos sobre diagnósticos de CSE en docentes.

Finalmente, fueron seleccionados 20 artículos.

Diagrama

de flujo

En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de artículos después de aplicar los criterios de inclusión/exclusión.

Figura

1

Diagrama

de flujo de búsquedas y selección de artículos

Tipos

de intervenciones formativas en CSE docentes

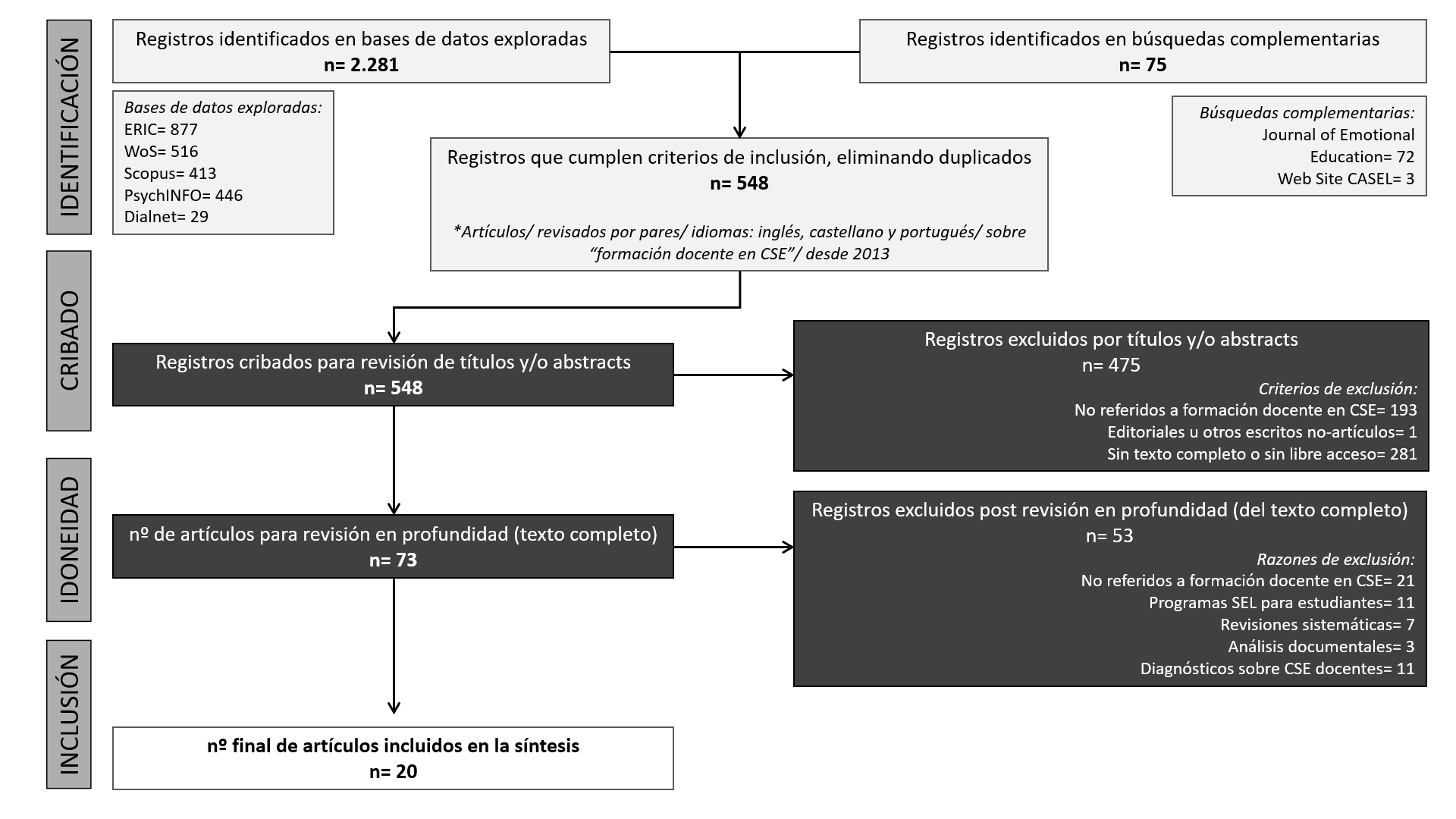

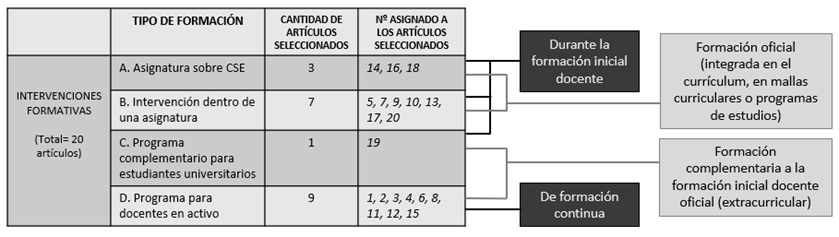

De los 20 artículos encontrados, 9 fueron publicados entre 2021 y 2023. Fueron realizados en distintos países, siendo España y Estados Unidos los países con más artículos seleccionados (8 y 3, respectivamente). Además, hubo países con 2 estudios (Israel y Portugal) y otros con un solo artículo (Alemania, Australia, Finlandia, Nueva Zelanda y Turquía).

El total de artículos se organizó en 4 grupos, según el tipo de intervención: A. Asignatura sobre CSE (14, 16 y 18), cuyos estudios consideraron cursos oficiales durante la formación inicial, dirigidos específicamente al fortalecimiento de CSE; B. Intervención formativa dentro de una asignatura (5, 7, 9, 10, 13, 17 y 20), donde la formación en CSE se encontraba en unidades dentro de otras asignaturas de la malla curricular de la carrera; C. Programa complementario para estudiantes universitarios (19), que integró experiencias paralelas a la malla curricular de la formación inicial, y D. Programa para profesorado en activo (1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12 y 15), que incorporó formaciones para docentes ya titulados. Los grupos A, B y C fueron conformados por intervenciones durante la formación inicial, mientras que el subgrupo D correspondió a formación continua. En otro sentido, en los grupos A y B se evaluaron formaciones contempladas en las mallas curriculares, mientras que en los grupos C y D se reportaron intervenciones complementarias a la formación inicial oficial.

La Figura 2 resume la agrupación de los artículos seleccionados:

Figura

2

Agrupación

de artículos seleccionados

Descripción

del diseño de las intervenciones

En el 55 % de los artículos (14, 16, 18, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 20 y 19) se hizo referencia a intervenciones sobre CSE durante la formación inicial docente. Solo tres investigaciones (14, 16, 18) dieron cuenta de “asignaturas”. El 50 % del total de intervenciones (n=10), correspondió a iniciativas complementarias a la formación integrada en las mallas curriculares docentes.

Hubo variabilidad en la duración de las intervenciones, estando las experiencias más extensas en el grupo A. Asignaturas sobre CSE, todas por sobre las 40 horas de formación. En las intervenciones de formación continua (grupo D. Programas para docentes en activo) se observó la mayor variabilidad dentro de un grupo, identificándose intervenciones con 6 horas (4) y otra con 50 horas de formación (8). Cabe señalar que hubo tres estudios que no especificaron la duración de las intervenciones que reportaron (3, 12, 18).

En cuanto a la cantidad de participantes, también fue mayor la diferencia dentro del grupo D, presentando una intervención con 5 personas (3) y otra con 342 personas (11).

El 55 % de todas las intervenciones formativas (tanto en formación inicial como continua) señaló el modelo del Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) como marco teórico de referencia (1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18). En algunos casos se combinó con otros enfoques, como el constructivista (4), el cognitivo-conductual (1) o el modelo de Aprendizaje y Servicio (5).

Las experiencias referidas en los artículos consideraron una amplia gama de CSE, tales como autoconciencia, conciencia social, regulación emocional y habilidades sociales. Solo tres intervenciones incorporaron cómo el profesorado puede fortalecer las habilidades socioemocionales de sus estudiantes usando los contenidos de su disciplina o la didáctica de sus clases (integración aprendizaje socioemocional con currículum escolar) (3, 6, 20).

Todas las intervenciones dieron cuenta de metodologías participativas, prácticas, incluyendo actividades como role-playing, modelado, brainstorming, actividades lúdicas y ejercicios colaborativos. Se incorporaron reflexiones personales a modo de autoinforme y autoevaluación, para apoyar el aprendizaje sobre la experiencia y la conciencia de las competencias trabajadas (metacognición).

Evaluación

de las intervenciones

Todos los artículos reportaron evaluación en las intervenciones, correspondiendo el 30 % a investigaciones con metodología cualitativa (3, 5, 7, 9, 13, 14), 25 % cuantitativa (6, 10, 15, 17, 18), y 45 % con metodología mixta (1, 2, 4, 8, 11, 12, 19, 20). Seis de las 20 intervenciones reportadas contaron con una evaluación de tipo cuasiexperimental con grupo de control, es decir, el 30 % del total (6, 8, 12, 16, 17, 18). Por otro lado, se identificaron ocho intervenciones con un diseño preexperimental (40 % del total), cinco de ellas con una evaluación pre y post sin grupo control (1, 2, 10, 15, 19) y otras tres solo con una evaluación final al cierre de la intervención (4, 11, 20).

En términos generales, se usaron instrumentos de medición como cuestionarios estandarizados sobre CSE, cuestionarios creados para la intervención específica y pruebas de conocimiento. Además, se usaron técnicas para levantar información cualitativa, tales como la observación, las reflexiones escritas de los participantes y entrevistas.

Todas las investigaciones presentaron un diseño metodológico transversal, sin seguimiento longitudinal posterior.

Resultados

de las intervenciones

Efectos

de las intervenciones formativas

En términos generales, independientemente del tipo de programa, hay concordancia en que es posible mejorar la formación docente en cuanto a estas competencias, observándose beneficios para la profesión docente (6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Entre todas las CSE abordadas, se destacó el fortalecimiento de la autoconciencia (1, 5, 11, 14, 15, 17), la conciencia social (1, 5, 14, 16, 18) y las habilidades relacionales, considerando dentro de ellas algunas como el manejo del comportamiento desafiante, las habilidades de comunicación y el trabajo colaborativo (5, 15, 18, 20). De igual manera, quienes participaron de las tres intervenciones que contemplaron la integración del ASE con el currículum escolar valoraron positivamente este contenido, señalando una mejora en el vínculo docente-estudiante e incluso, en lo que respecta al desempeño académico del alumnado (1, 3, 5).

Hay tres investigaciones que reportaron mejoras en habilidades relacionadas con la regulación emocional, tales como autodeterminación, resiliencia, autoeficacia y autogestión emocional (12, 17, 19). Por otra parte, en dos estudios se señaló que habilidades como la regulación emocional y la asertividad serían más complejas, requiriendo mayor tiempo y un tratamiento específico para ver resultados (1 y 16).

Se indicaron impactos positivos en el bienestar docente, traducidos en aumento de prácticas de autocuidado y mejoras en la calidad del sueño (8), reducción de síntomas de estrés laboral (8, 12), y aumento en la satisfacción propia y en las actitudes positivas hacia la profesión (6, 10, 15, 20). En la misma línea, los artículos informaron de mejoras en la percepción del clima institucional (12) y en el clima de aula del estudiantado (1, 3, 10, 12).

Factores

facilitadores y obstaculizadores para el desarrollo competencial

Se mencionó como facilitador el uso de una metodología práctica, experiencial y colaborativa, siendo destacada explícitamente por participantes (9, 16, 18). Asimismo, fue destacado el clima amigable y no amenazante generado en las sesiones (2), valorando el rol de quien dirigió la formación como un factor determinante en ello, incluso en entornos de educación online (9).

Respecto de los elementos obstaculizadores mencionados, estos pueden agruparse en tres niveles. En primer lugar, obstaculizadores de nivel individual-interpersonal, grupo que integra aspectos como aislamiento y manejo del tiempo (4) y la dificultad para compartir emociones en un entorno grupal (7, 14). En un segundo nivel, aquellos obstaculizadores dependientes de los programas formativos, tales como el poco tiempo dedicado a las habilidades trabajadas (7) y el rol de quien facilitaba el programa. En este último aspecto, los participantes reportaron necesitar mayor apoyo y orientación por parte de sus facilitadores (7), aunque también resintieron cuando las explicaciones y valoraciones de las actividades se centralizaron solo en el docente a cargo (16). Finalmente, se informaron obstaculizadores institucionales, incluyendo desde dificultades técnicas (como problemas de conexión a internet), falencias para abordar aspectos administrativos y burocráticos (cambio de fechas de sesiones, problemas en el traspaso de información a participantes, aspectos logísticos) (4), hasta una falta de congruencia entre lo que se enseña en la universidad y las expectativas en el aula en cuanto a habilidades socioemocionales (11).

Se destacó que existe una mayor producción de intervenciones dirigidas al estudiantado escolar como principal beneficiario, siendo escasas aquellas que focalizan su interés en la promoción de las CSE docentes (19). Por otro lado, no se encontraron referencias a la variable género en las evaluaciones de las intervenciones formativas.

La Tabla 2 resume la caracterización y resultados de las intervenciones formativas.

Tabla

2

Intervenciones

formativas

N.º

artículo |

De qué trata el artículo |

Grupo, horas (h) y participantes |

Enfoques

teóricos/ |

Didáctica utilizada |

Metodología / Instrumentos de evaluación |

Resultados principales |

1. Harvey, Evans, Hill, Henricksen, & Bimler, 2016 (Nueva Zelanda) |

Se estudió si un programa de CSE docentes modifica el clima de aula. |

Grupo D. 30h. 24 docentes |

CASEL; Terapia cognitivo-conductual/ Conciencia emocional, habilidades sociales. |

Revisión, psicoeducación, modelado, retroalimentación, aplicación y tareas (base en círculos de calidad). |

Mixta / Cuestionarios: Ambiente emocional en el aula; Regulación emocional docente; Enseñanza de HSE; Habilidades interpersonales. |

Aumentó de la conciencia emocional, pero no regulación emocional. Estudiantes de participantes informaron de un clima emocional más positivo en el aula. |

2. Eraldemir-Tuyan, 2019 (Turquía) |

Se evaluó un programa de alfabetización emocional para docentes. |

Grupo D. 30h. 17 docentes |

CASEL/ Inteligencia emocional, alfabetización emocional. |

Lecturas, discusiones, actividades experienciales, reflexión, diarios de aprendizaje. |

Mixta/ Cuestionarios EQ Map y de evaluación del curso. Análisis de reflexiones. |

Ambiente amigable y no amenazante ayudó al autoconocimiento, a involucrar sentimientos y a evaluarse. |

3. Ferreira-González, Schlüter, & Hennemann, 2019 (Alemania) |

Se entregó plan de enseñanza, materiales y orientaciones a docentes para integrar ASE en su enseñanza. |

Grupo D. 5 docentes de Biología |

Modelo de Pons, Harris, & Rosnay/ Reconocimiento y regulación emocional, habilidades relacionales. |

Capacitación

en plan de enseñanza integrado (biología + ASE). Revisión y

reflexiones en torno al plan. |

Cualitativa/ Entrevistas. |

Participantes percibieron ASE como contribución para sí mismos y para sus estudiantes. Docentes expresaron necesitar mayor apoyo y entrenamiento para aplicar este enfoque. |

4. Flushman, Guise, & Hegg, 2021 (EEUU) |

Se buscó comprender si focalizar en CSE podría apoyar a miembros de una Comunidad de Aprendizaje de Nuevos Maestros (NTLC). |

Grupo D. 6h. 7

docentes |

CASEL; Enfoque constructivista/ Habilidades relacionales, toma de decisiones, resolución de problemas. |

Sesiones presenciales, foros, coenseñanza y seguimientos, sobre necesidades profesionales y socioemocionales. |

Mixta / Encuestas y entrevistas. Análisis de registros (notas, reflexiones, trabajos) producidos durante las sesiones. |

Se identificó desafíos para nuevos docentes, que iban desde temas personales como aislamiento y manejo del tiempo, hasta de tipo profesional como gestión del aula y planificación. |

5. Sorbet & Graybeal, 2021 (EEUU) |

Revisión del impacto de un proyecto de aprendizaje-servicio (A+S) en la preparación de educadores/as. |

Grupo B. Acción A+S por 2 meses. 34 estudiantes universitarios

|

CASEL; A+S / Comprensión de necesidades de estudiantes, empatía, manejo de comportamiento desafiante, integración ASE. |

Experiencia A+S: visita a un centro de cuidado infantil. Se leyeron libros para niños centrados en ASE. Reflexión. |

Cualitativa / Autorreportes reflexivos y observación de la interacción de los estudiantes con los niños/as de la experiencia A+S. |

Proyecto A+S mejoró: preparación para trabajar con diversidad de estudiantes, comprensión de necesidades, empatía, manejo del comportamiento desafiante, integración de ASE. |

6. Castillo-Gualda, García, Pena, Galán, & Brackett, 2017 (España) |

Se evalúa impacto de un programa RULER en inteligencia emocional (IE) y en compromiso docente. |

Grupo D. 24h. 32 docentes |

RULER / Percepción, comprensión y regulación emocional. Satisfacción y compromiso docente. |

No se detalla actividades, pero RULER supone el entrenamiento en prácticas integradas en el currículo escolar. |

Cuantitativa. Grupo control / Test de IE Mayer-Salovey-Caruso MSCEIT y mediciones sobre compromiso y estrés laboral. |

Resultados significativamente mejores en el grupo RULER que en el grupo control. Impacto positivo en satisfacción y compromiso docente. |

7. Caires, Alves, Martins, Magalhães, & Valente, 2023 (Portugal) |

Se evaluó programa de educación emocional para estudiantes de Educación. |

Grupo B. 9h. 87 estudiantes universitarios |

CASEL / Autoconciencia, empatía, comunicación no verbal, Toma de decisiones responsables. |

Dinámicas de conocimiento y de comunicación no verbal. Actividades prácticas y reflexión. |

Cualitativa / Análisis de portafolios experienciales (registros reflexivos de las actividades realizadas). |

Participantes informan que el programa favoreció sus HSE. También plantean: más tiempo para profundizar las HSE; dificultad para expresar emociones en grupo; necesidad de más orientación. |

8. Oliveira, Roberto, Veiga-Simão, & Marques-Pinto, 2022 (Portugal) |

Se evaluó (calidad y eficacia) de una "intervención A+", en un programa online de ASE para docentes. |

Grupo D. 50h. 120 docentes |

ASE docentes (Jennings y Greenberg); Job Demands- Resources (Demerouti et al; Schaufeli y Taris); CSE Escolar (Collie) / Conciencia y regulación emocional, comunicación, liderazgo. |

Programa online, con formación sincrónica y asincrónica. Exposición y práctica: lluvia de ideas, juegos de rol, tareas. |

Mixta. Grupo control / Escala de Evaluación de la Calidad de la Implementación: observación por evaluadores entrenados. Cuestionarios. |

Programa mejoró CSE en comparación con grupo control, además favoreció bienestar: prácticas de autocuidado, sueño y bienestar, reducción de síntomas de estrés laboral y agotamiento. |

9. Rand, & Snyder, 2021 (España) |

Adaptación de un curso al formato online, procurando construir comunidad y bienestar en participantes. |

Grupo B. ½ hora diaria por 6 semanas. Estudiantes universitarios |

CASEL /Autoconciencia y gestión emocional; conciencia social y habilidades relacionales; toma de decisiones responsable. |

Se adaptaron actividades del programa presencial con metodología DAP de grupos pequeños. Retroalimentación. |

Cualitativa / Reflexiones semanales de las/os participantes, evaluadas por el cuerpo docente. |

Es posible construir comunidad de aprendizaje online. Mentalidad de crecimiento es crucial en períodos inciertos. El rol docente es más determinante que el entorno físico. |

10. Asenjo, Santaolalla, & Urosa, 2021 (España) |

Impacto de una intervención A+S en el compromiso socioeducativo y las CSE docentes. |

Grupo B. Año académico 2018-2019. 207 estudiantes universitarios |

Aprendizaje y servicio (A+S) / Competencias socioeducativas y de autoeficacia. |

A+S: actividades en un programa de servicio y voluntariado. |

Cuantitativa / Cuestionario sobre participación en actividades de A+S y voluntariado. Escala de compromiso socioeducativo. |

Participar en programas A+S influye positivamente en compromiso socioeducativo y autoeficacia de futuros docentes. Integrar A+S en formación de docentes fortalece sus CSE. |

11. Main, 2018 (Australia) |

Se analiza si una formación en CSE mejoró disposición de docentes para educar en estas habilidades dentro de su quehacer. |

Grupo D. 16h. 284 docentes |

Enfoque de aprendizaje situado (Lave y Wenger); CASEL / Toma de decisiones. Autorreflexión y mentalidad de crecimiento. Aprendizaje cooperativo. |

Discusiones en tutoriales, exposición. Uso de recursos adicionales de sitios web. |

Mixta / Examen de aplicación y conocimientos. Análisis de trabajos. |

Aumentó de la conciencia y confianza para integrar CSE en su práctica, incluyéndolas en currículum. Se destacó necesidad de mayor congruencia entre lo que se enseña en la universidad y las expectativas en el aula. |

12. Pérez-Escoda, Guiu, Soldevila y Fondevila, 2013 (España) |

Informa sobre una formación en CSE para docentes de Educación Primaria. |

Grupo D. 30h. 92 docentes |

Bisquerra y Pérez (2007) / Conciencia, regulación y autonomía emocional. Competencias sociales y competencias para la vida y el bienestar. |

Dinámicas vivenciales para compartir reflexiones, mejorar escucha activa y empatía, y trabajar valores y emociones. |

Mixta. Grupo control / Cuestionario de Desarrollo emocional de adultos. Prueba cualitativa. Escala de clima institucional y estrés. |

Mejoras significativas en CSE: progreso en conciencia emocional, en pensamiento regulador y conducta resolutoria. También mejoró clima institucional y disminuyó la sensación de estrés. |

13. Waajid, Garner & Owen, 2013 (EEUU) |

Se estudió inclusión de ASE dentro de una asignatura ya existente en la malla curricular. |

Grupo B. 15 estudiantes universitarios |

Modelo de Bronfenbrenner; CASEL / Conocimiento, regulación emocional, competencia social. |

Revisión de literatura; Reflexiones escritas; Trabajos en equipo. |

Cualitativa / Análisis de reflexiones de participantes. |

Participantes valoraron la conexión entre la CSE y el aprendizaje académico y el cambio a una pedagogía centrada en el estudiante. |

14. Lapidot-Lefler, 2022 (Israel) |

Se explora cómo la integración de ASE en entornos online puede beneficiar a futuros docentes. |

Grupo A. 2 semestres. 42 estudiantes universitarios |

Durlak et al. / Autoconciencia, autogestión, conciencia social, manejo relacional y toma de decisiones. |

Reflexiones, discusiones y la creación de planes de lecciones que promovieran el ASE. |

Cualitativa / Análisis de reflexiones de participantes. |

Participantes informaron impacto positivo de ASE: sentido de pertenencia, empatía y aprendizaje significativo. Señalaron dificultades para compartir emociones en entorno online. |

15. Talvio, Lonka, Komulainen, Kuusela y Lintunen, 2013 (Finlandia) |

Se informa de una formación en CSE para docentes, basada en Modelo MET |

Grupo D. 32h. 43 docentes |

ASE (Lintunen y Gould) / Conciencia social, empatía, comprensión emocional, escucha activa, autonomía y responsabilidad propia. |

Exposición, discusiones en grupo y actividades para el desarrollo de habilidades. |

Cuantitativa / Evaluación multidimensional. Cuestionarios de conocimiento (pre/post). Observación de interacciones. |

Mejoró el conocimiento y habilidades de interacción. Cambios en satisfacción propia, lo que sugiere aumento del bienestar general. |

16. Palomera, Briones, Gómez-Linares y Vera, 2017a (España) |

Diseño, desarrollo y resultados de un programa de educación socioemocional para docentes. |

Grupo A. 150h. 250 estudiantes universitarios |

CASEL / Valores, DD.HH. y de la niñez; Competencias en Educación. Conciencia social, autoconocimiento y autogestión. |

Metodología experiencial y cooperativa de las CSE. |

Mixta. Diseño pre-post, cuasi-experimental, grupo control / Escalas de CSE. Estudio cualitativo para valoración de la experiencia educativa. |

Es posible mejorar las CSE en la formación inicial. Metodología utilizada fue valorada. Falta dedicar más tiempo para cambiar habilidades como asertividad. |

17. Zych & Llorent, 2020 (España) |

Diseño, implementación y evaluación de un programa de CSE en futuros docentes. |

Grupo B. 15h. 94

estudiantes universitarios |

CASEL / Comprensión y gestión emocional. Autoestima. Empatía y Asertividad. Toma de decisiones responsables. |

Lecciones se impartieron de manera activa e interactiva, incluyendo trabajos grupales y juegos de roles. |

Cuantitativa. Diseño pre/post, grupo control / Escala TMMS-24 en español. |

Mejoras en claridad, reparación y autogestión emocional. Programa favoreció otras CSE. Se puede mejorar CSE docentes mediante programas integrados en su formación inicial. |

18. Palomera, Briones, Gómez-Linares & Vera, 2017b (España) |

Se reporta una formación en ASE en una asignatura obligatoria. |

Grupo A. 40h. 192 estudiantes universitarios |

CASEL / Autoestima. Regulación emocional. Empatía. Asertividad y habilidades sociales. |

Role-playings, estudios de caso, vídeos, auto- informes. Dinámicas de cohesión, autoevaluación y retroalimentación. |

Cuantitativa. Diseño pre/post, grupo control / Escala de Autoestima RSES; Índice de Reactividad Interpersonal IRI |

Aumentó de la autoestima y competencia emocional. Resultados consistentes con estudios sobre eficacia de programas ASE. Es posible mejorar las CSE de futuros docentes, en solo un semestre. |

19. Torrijos- Fincias & Serrate-González, 2021 (España) |

Evaluación del Programa intergeneracional de Educación Emocional. |

Grupo C. 15h. 30 estudiantes universitarios |

No explicita enfoque / Inteligencia emocional. Bienestar. Automotivación. Comunicación. |

Metodología activa y participativa: reconstrucción de vivencias, juegos de roles, debates, análisis de casos. |

Mixta / Cuestionario CDE-A35, versión del CDE-A (Pérez-Escoda y Alegre). Análisis de diarios de campo. |

Mejoró percepción de autodeterminación y resiliencia, relacionada con competencias para la vida y el bienestar personal y social. |

20. Hamza, Assadi, Murad & Ibda, 2023 (Israel) |

Se plantea contribución de un modelo clínico al desarrollo profesional de futuros docentes. |

Grupo B. 13 estudiantes universitarias |

Modelo de Sakhnin Academic College for Teacher Education / Participación y aprendizaje colaborativo. ASE y pensamiento clínico. |

Participación en comunidades de aprendizaje dentro de escuelas. |

Mixta

/ Integración de entrevistas, cuestionarios y análisis

estadísticos. |

Modelo es efectivo para desarrollo profesional docente. Efectos positivos: participación, aprendizaje colaborativo y desarrollo de HSE. |

La mitad de las intervenciones evaluadas para fortalecer las CSE en la formación inicial docente son complementarias al currículo universitario, a pesar de la evidencia que respalda su incorporación como asignaturas específicas para un desarrollo más profundo y sostenido (Palomera et al., 2017a; Valente, 2022). En este sentido, al ser más prolongadas las intervenciones de tipo “asignaturas”, podrían favorecerse competencias como la regulación emocional y la asertividad, las cuales requieren de más tiempo para ser desarrolladas (Harvey et al., 2016).

Las CSE más consideradas en todas las intervenciones formativas se alinean con el modelo CASEL (el más referido), priorizando la autoconciencia, conciencia social (empatía), autorregulación, habilidades relacionales (o sociales) y toma de decisiones responsable.

En cuanto a la metodología, en todas las intervenciones formativas predomina el uso de una metodología práctica, experiencial y colaborativa, en consonancia con los criterios SAFE para el desarrollo competencial (secuenciación progresiva, metodologías activas, focalización en competencias concretas, entrenamiento explícito), y las recomendaciones para aprendizaje socioemocional en adultos (comenzar con dinámicas de cohesión grupal, utilizar experiencias personales, autoevaluación y retroalimentación) (Palomera et al., 2017b). De hecho, la literatura sugiere integrar el aprendizaje socioemocional en la formación docente a través de prácticas reflexivas y experienciales en el aula, fomentando la metacognición y la aplicación de estas competencias (Gimbert et al., 2021). Este tipo de metodología se destaca como el principal facilitador en las intervenciones formativas, tanto en formación inicial como continua (Lozano-Peña et al., 2023).

Un aspecto destacado es el papel de quien facilitó la intervención formativa, especialmente en cuanto a la construcción de un clima acogedor y no amenazante (Eraldemir-Tuyan, 2019; Harvey et al., 2016; Rand & Snyder, 2021). No obstante, en ninguno de los artículos seleccionados, se mencionó la preparación en CSE del profesorado universitario que lidera las formaciones de futuros docentes (“formadores de formadores”). Esto subraya la necesidad de profundizar sobre los requerimientos de este grupo para guiar la formación emocional de sus aprendices.

Llama la atención que en distintos artículos se usa indistintamente los conceptos de “competencias socioemocionales” y “habilidades socioemocionales”. Pese a que pueden referirse a recursos similares, se considera relevante promover el uso del primero, entendiendo que su despliegue en el ámbito educativo tiene fines particulares (el aprendizaje y desarrollo integral del estudiantado) y que depende de cada contexto específico (por lo cual el ejercicio de la competencia es situado), demandando la integración y coordinación de conocimientos (saberes), habilidades (“saber-hacer”) y actitudes (“saber ser” y “saber estar”). Esta mirada va en línea con el marco de desarrollo competencial en la educación superior, promovido por organismos como la UNESCO (Roegiers, 2016).

En cuanto a la evaluación de las intervenciones seleccionadas, son pocos los estudios que refieren diseños de tipo cuasiexperimental, primando los diseños preexperimentales sin grupo control. En este sentido, hay quienes señalan la dificultad de someter intervenciones y programas educativos a una evaluación rigurosa a través de diseños experimentales aleatorizados (Connolly et al., 2018), no obstante, acercarse a ellos podría robustecer la evaluación para conocer el impacto y efectividad de las intervenciones planteadas.

En algunos casos, tampoco se reporta la validación de los instrumentos de evaluación, especialmente en aquellos casos donde se ha construido un instrumento específico para el estudio. Es importante tener en cuenta esto, debido a que la literatura plantea que existen pocos instrumentos de evaluación psicoeducativa gratuitos y fiables, lo que puede conducir a una evaluación poco rigurosa y sin contraste con la evidencia científica (Arnau et al., 2021), mermando el conocimiento del impacto real de la intervención.

Si bien en las evaluaciones de las intervenciones seleccionadas se da cuenta de los efectos en las CSE de los participantes, queda pendiente explorar cómo los factores contextuales e institucionales inciden en el despliegue de las CSE en el ámbito profesional y en la evaluación de las intervenciones formativas. La literatura señala que aspectos como el clima organizacional de la escuela, el apoyo administrativo, la calidad de las relaciones entre el personal y los valores organizacionales son determinantes en la implementación de programas de aprendizaje socioemocional (Ulla & Poom-Valickis, 2023). Estos factores se pueden observar en los obstaculizadores identificados, tales como las dificultades administrativas, falencias técnicas o la distancia entre lo aprendido en la universidad y las necesidades del aula respecto del ámbito socioemocional. La falta de consideración de estos factores puede resultar en una parcial formación y evaluación de las CSE, contradiciendo además los modelos sistémicos utilizados como base teórica. Por ello, es importante indagar sobre la aplicación de las CSE a lo largo del tiempo y en diversos contextos profesionales.

Por otra parte, si bien se ha identificado que el género “es un tamiz decisivo a través del cual se construye la comprensión emocional, y que los discursos sobre el género y la emocionalidad tienen una función regulatoria” (Paladino & Gorostiaga, 2004, p.3), se advierte la omisión de esta variable en la mayor parte de los artículos revisados y, por lo tanto, la necesidad de integrarla para fortalecer futuras intervenciones formativas.

En general, a pesar de la diversidad de intervenciones seleccionadas, en todas se reportan avances en las CSE evaluadas, independiente del tipo de intervención formativa y del modelo teórico utilizado. Estos hallazgos están en la línea con los observados por Mora Miranda et al. (2022), quienes encontraron que los docentes que recibieron formación de algún tipo en inteligencia emocional presentaron mejores resultados en sus CSE después de completar dicha formación. De igual manera, se informan mejoras en la gestión del aula, una temática a menudo descuidada en la formación docente, y que de no tratarse puede llevar a consecuencias negativas como el desgaste e incluso, la deserción de la profesión (Castañeda Díaz & Villalta Paucar, 2017).

Sin embargo, las intervenciones no tienen el mismo impacto en todas las CSE: se reportan más avances en la autoconciencia y las habilidades relacionales, mientras que los resultados son menos favorables en la toma responsable de decisiones, la conciencia social y la autorregulación emocional. Esto concuerda con los hallazgos de Clemente et al. (2023), quienes señalan que se suele observar mayor cantidad de mejoras en las competencias menos complejas.

Además de los resultados positivos en las CSE, las intervenciones formativas seleccionadas también muestran efectos favorables en el bienestar docente, reflejándose en: i. disminución del estrés laboral, ii. aumento en actitudes positivas hacia la profesión, y iii. mayor satisfacción, compromiso y valoración del quehacer pedagógico (Asenjo et al., 2021; Castillo-Gualda et al., 2017; Hamza et al., 2023; Talvio et al., 2013). Estos hallazgos son coherentes con la literatura previa que establece que el desarrollo de las CSE se asocia directamente con la salud mental docente (Ávila, 2021; Peñalva et al., 2017). Si la salud mental es un área prioritaria para el área educativa, estos resultados deberían apoyar el desarrollo de estrategias formativas integrales y permanentes para el profesorado.

Todas las intervenciones formativas impactan especialmente en las competencias socioemocionales de menor complejidad. Aquellas más complejas, como la autorregulación o la asertividad, requerirían un mayor tiempo para desarrollarse. Por otro lado, hay mayor uniformidad en las intervenciones dentro de la formación inicial del profesorado, que aquellas de formación continua (que presentan gran variabilidad). En este sentido, las asignaturas en la formación inicial docente son las que aseguran un tiempo mayor de intervención y de estabilidad para llevarse a cabo (y por lo tanto impactar en las distintas CSE). Al integrarse en el currículum formal de la carrera, también se refuerza la preparación inicial para todos los futuros docentes, evitando la selección en el caso de cursos complementarios o en aquellos de formación continua (que no llegan a todo el profesorado). Además, las asignaturas complementarias pueden estar más sujetas a cambios institucionales que aquellas integradas de manera estructural en la malla curricular oficial. Si el desarrollo emocional es un tema central para la formación inicial docente, debería formalizarse con asignaturas integradas en la malla oficial, específicas para el desarrollo competencias en CSE, en lugar de limitarse a unidades dentro de otras asignaturas o como cursos complementarios.

Las intervenciones formativas deberían considerar los facilitadores descritos: metodología práctica, experiencial y colaborativa, que integre la metacognición en sus evaluaciones, y el clima desarrollado durante la intervención. Se recomienda, además, considerar la articulación del aprendizaje socioemocional con la disciplina específica que imparten o impartirán quienes estudian o ejercen docencia, contenido valorado en aquellas intervenciones que lo integraron.

La mayor parte de los estudios se centra en evaluar los aprendizajes de quienes participaron al final de la intervención, pero no necesariamente en medir el impacto global de la formación considerando la comparación con otros grupos similares que no la hayan recibido. De esta forma, fortalecer la calidad metodológica y la robustez de los diseños de evaluación con grupos control, permitiría precisar los beneficios y la efectividad de estas intervenciones.

Actualmente, han proliferado distintas iniciativas para fortalecer las CSE del profesorado titulado y de futuros docentes, lo que refleja el creciente interés en este tema. No obstante, se requiere reforzar la evaluación y difusión de tales intervenciones para mejorar el conocimiento sobre su aplicación práctica, especialmente en un contexto donde se están impulsando políticas públicas y recomendaciones de organismos internacionales como UNESCO en favor del aprendizaje socioemocional.

Finalmente, sería necesario contemplar la formación en competencias socioemocionales como un proceso continuo, desde la formación inicial hasta la formación continua; de esta manera, se aseguraría que todo el profesorado pueda reforzar y consolidar estas competencias a lo largo de su trayectoria profesional. Esto no solo los prepararía mejor para gestionar sus propias emociones y las de su alumnado, sino que también permitiría profundizar en aquellos elementos contextuales e institucionales que determinan el despliegue de estas competencias en el seno de las instituciones educativas.

Notas:

Aprobación

final del artículo:

Dra.

Verónica Zorrilla de San Martín, editora responsable de la revista.

Contribución

de autoría:

Rodrigo

Bassaletti-Contreras: conceptualización, curación de datos,

investigación, administración, escritura del borrador y revisión

del manuscrito.

Laura Arnau Sabatés: conceptualización,

metodología, escritura del borrador y revisión del manuscrito.

Disponibilidad de los datos:

El

conjunto de datos que apoya este estudio (artículos seleccionados)

se puede encontrar en las bases de datos señaladas. Dentro del

cuerpo del artículo se detallan sus autorías y referencias para

ubicarlos.

Arnau, L., Jariot, M., & Sala-Roca, J. (2021). Instrumentos de evaluación e investigación en Pedagogía Social. Pedagogía Social: revista interuniversitaria, 37, 17-39. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.37.01

Asenjo, J. T., Santaolalla, E., & Urosa, B. (2021). The impact of service learning in the development of student teachers’ socio-educational commitment. Sustainability, 13(20), Article 11445. https://doi.org/10.3390/su132011445

Ávila, A. (2021). La competencia emocional y el bienestar personal de los estudiantes de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid].

Berger, C., Milicic, N., Alcalay, L., Torretti, M. P., & Justiniano, B. (2009). Bienestar socioemocional en contextos escolares: La percepción de estudiantes chilenos. Revista Estudios sobre Educación, 17, 21-43

Casassus, J. (2017). Una introducción a la educación emocional. RELAPAE, 7, 121-130.

Castañeda Díaz, M., & Villalta Paucar, M. (2017). Gestión del aula y formación inicial de profesores: Un estudio de revisión. Perspectiva Educacional, 56(2). https://dx.doi.org/10.4151/07189729-Vol.56-Iss.2-Art.484

Castillo-Gualda, D., García, V., Pena, M., Galán, A., & Brackett, M. A. (2017). Preliminary findings from RULER Approach in Spanish teachers’ emotional intelligence and work engagement. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(3), 641–664. https://doi.org/10.14204/ejrep.43.17068

Clemente, C., Urrea, A., & Arnau-Sabatés, L. (2023). Programas socioemocionales para adolescentes basados en evidencias: Una scoping review. Revista de Psicología y Educación, 18(2), 96-106.

Connolly, P., Keenan, C., & Urbanska, K. (2018). The trials of evidence-based practice in education: A systematic review of randomised controlled trials in education research 1980–2016. Educational Research, 60(3), 276-291.

Costa-Rodríguez, C., Palma-Leal, X., & Farías, C. S. (2021). Emotionally intelligent teachers: Importance of emotional intelligence for application of emotional education in pedagogical work. Estudios Pedagógicos, 47(1), 219-233. https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000100219

Cristóvão, A. M., Valente, S., Rebelo, H., & Ruivo, A. F. (2023). Emotional education for sustainable development: A curriculum analysis of teacher training in Portugal and Spain. Frontiers in Education, 8, Article 1165319. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1165319

Eraldemir-Tuyan, S. (2019). An Emotional Literacy Improvement (ELI) program for EFL teachers: Insiders’ Views. European Journal of Educational Research, 8(4), 1113-1125. https://doi.org/10.12973/eu-jer.8.4.1113

Fernández-Berrocal, P., & Cabello, R. (2021). La inteligencia emocional como fundamento de la educación emocional. Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, 1, 31-46. http://ri.ibero.mx/handle/ibero/6043

Gimbert, B. G., Miller, D., Herman, E., Breedlove, M., & Molina, C. E. (2021). Social emotional learning in schools: The importance of educator competence. Journal of Research on Leadership Education, 18(1), 3-39. https://doi.org/10.1177/19427751211014920

Hamza, S., Assadi, N., Murad, T., & Ibda, M. (2023). Contribution of Academia Colleague as a Clinical Model to the Professional Development of Pre-Service Teachers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 22(1), 143-165. https://doi.org/10.26803/ijlter.22.1.9

Harvey, S. T., Evans, I., Hill, R., Henricksen, A., & Bimler, D. (2016). Warming the emotional climate of the classroom: Can teachers’ social-emotional skills change? The International Journal of Emotional Education, Special Issue, 8(2), 70-87.

Hernández, P. (2005). ¿Puede la inteligencia emocional predecir el rendimiento? Potencial predictor de los moldes mentales. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 45-62.

Lozano-Peña, G. M., Sáez-Delgado, F. M., & López-Angulo, Y. (2022). Competencias socioemocionales en docentes de primaria y secundaria: Una revisión sistemática. Páginas de Educación, 15(1), 1-22. https://doi.org/10.22235/pe.v15i1.2598

Lozano-Peña, G., Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y., Mella-Norambuena, J., Contreras-Saavedra, C., & Ramos-Huenteo, V. (2023) Programas de intervención docente en competencias socioemocionales: una revisión sistemática de la literatura. Aula de Encuentro, 25(2), 218-245.

Mora Miranda, N., Martínez-Otero Pérez, V., Gaeta González, M., & Santander Trigo, S. (2022). Inteligencia emocional en la formación del profesorado de educación infantil y primaria. Perspectiva Educacional, 61(1), 53-77. https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.61-Iss.1-Art.1234

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2024). Mainstreaming social and emotional learning in education systems: Policy guide. https://doi.org/10.54675/ORWD6913

Ortiz Lozada, E. (2022). El bienestar emocional en tiempos de post-pandemia en la educación superior. Centro Sur, 4(3).

Özdemir, E., & Babadogan, M. C. (2023). Teacher candidates' training needs for social-emotional competencies. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 13(1), 95-122.

Paladino, C., & Gorostiaga, D. (2004). Expresividad emocional y estereotipos de género. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3242

Palomera, R., Briones, E., Gómez-Linares, A., & Vera, J. (2017a). Diseño, desarrollo y resultados de un programa de educación socioemocional para la formación de docentes a nivel de grado y postgrado. Contextos Educativos: Revista de Educación, 20, 165-182.

Palomera, R., Briones, E., Gómez-Linares, A., & Vera, J. (2017b). Cubriendo el vacío: mejorando las competencias socio-emocionales del profesorado en formación. Revista de Psicodidáctica, 22(2).

Palomera, R., Briones, E., & Gómez-Linares, A. (2019). Formación en valores y competencias socioemocionales para docentes tras una década de innovación. Praxis & Saber, 10(24), 93-117. https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n25.2019.9116

Peñalva, A., López, J. J., & Barrientos, J. (2017). Habilidades emocionales y profesionalización docente para la educación inclusiva en la sociedad en red. Contextos Educativos: Revista de Educación, 20, 201-215.

Poulou, M. (2015). Teacher-student relationships, social and emotional skills, and emotional and behavioural difficulties. International Journal of Educational Psychology, 4(1), 84-108. https://doi.org/10.4471/ijep.2015.04

Rand, P., & Snyder, C. (2021). Bridge over troubled water: A teacher education program’s emergent methods for constructing an online community of practice during a global pandemic. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(11), 143-154. https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i11.4672

Roegiers, X. (2016). Marco conceptual para la evaluación de competencias (Reflexiones en curso N.º 4 sobre Cuestiones fundamentales y actuales del currículo y el aprendizaje). Oficina Internacional de Educación.

Talvio, M., Lonka, K., Komulainen, E., Kuusela, M., & Lintunen, T. (2013). Una nueva mirada a la formación en eficacia docente de Gordon (TET): Un estudio-intervención en el aprendizaje social y emocional del profesorado. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 11(3), 693-716. https://doi.org/10.14204/ejrep.31.13073

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., Lewin, S., Godfrey, C. M., Macdonald, M. T., Langlois, E. V., Soares-Weiser, k., Moriarty, J., Clifford, T., Tunçalp, Ö., & Straus, S. E. (2018). Extensión PRISMA para revisiones de alcance (PRISMA-ScR): lista de verificación y explicación. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467-473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Ulla, T., & Poom-Valickis, K. (2023). Program support matters: A systematic review on teacher- and school-related contextual factors facilitating the implementation of social-emotional learning programs. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.965538

Valente, S. (2022). Teachers’ emotion regulation: Implications for classroom conflict management. The Australian Journal of Teacher Education, 47(8), 18–32.

Whitehead, J., & Suave, J. (2018). The importance of teacher well-being and social and emotional learning: A Literature Review. Millennium.