Prácticas digitales y el uso de información en el desempeño ciudadano estudiantil

Digital practices and the use of information in student citizenship performance

Práticas digitais e o uso de informação no desempenho cidadão estudantil

DOI:

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4121

Francisco

Flores Valdivia

Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso

Chile

profesor.hcs.fjfv@gmail.com

https://orcid.org/0009-0007-0038-4357

José

Miguel Garrido-Miranda

Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso

Chile

jgarrido@pucv.cl

https://orcid.org/0000-0001-5338-3680

Recibido:

20/03/25

Aprobado: 18/06/25

Cómo

citar:

Flores Valdivia, F., & Garrido-Miranda, J. M. (2025).

Prácticas digitales y el uso de información en el desempeño

ciudadano estudiantil. Cuadernos

de Investigación Educativa,

16(2).

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4121

En el siglo XXI, la ciudadanía está profundamente influenciada por las tecnologías digitales, las cuales moldean las formas de ser, interactuar y participar en la sociedad. Comprender el impacto de estas tecnologías en la interacción social de los estudiantes resulta esencial para fortalecer la democracia, debido a su omnipresencia en el acceso, la comunicación y la producción de información. Este estudio analiza el desempeño ciudadano mediado por tecnologías digitales en estudiantes de educación secundaria, evaluando su capacidad para utilizar de manera crítica, responsable y participativa la información obtenida e intercambiada en redes sociales. Se adoptó un enfoque metodológico de complementariedad, empleando un diseño mixto secuencial explicativo. La recolección de datos incluyó la aplicación de un cuestionario sobre ciudadanía digital a 165 estudiantes de educación secundaria en Valparaíso (Chile) y la realización posterior de entrevistas semiestructuradas a 16 de dichos participantes. Los resultados evidencian que, si bien los estudiantes reconocen la importancia de actuar democráticamente en entornos digitales, presentan deficiencias en competencias clave para ejercer una ciudadanía digital efectiva. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer estrategias educativas que promuevan el uso crítico, ético y creativo de los entornos digitales, incentivando una mayor participación y compromiso del estudiantado en asuntos de interés público y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.

Palabras clave: ciudadanía digital, prácticas digitales, desempeño ciudadano digital, habilidades digitales, escenarios digitales, escuela.

In the 21st century, citizenship is profoundly influenced by digital technologies, which shape the ways individuals engage, interact, and participate in society. Understanding the impact of these technologies on students’ social interactions is essential for strengthening democracy, given their omnipresence in information access, communication, and production. This study analyzes digital citizenship performance among secondary school students, assessing their ability to critically, responsibly, and actively use information obtained and exchanged on social media. A complementary methodological approach was adopted, employing a sequential explanatory mixed-methods design. Data collection included a digital citizenship questionnaire administered to 165 high school students in Valparaíso (Chile), followed by semi-structured interviews with 16 selected participants. The results indicate that while students acknowledge the importance of democratic engagement in digital environments, they exhibit deficiencies in key competencies necessary for effective digital citizenship. These findings highlight the need to strengthen educational strategies that promote the critical, ethical, and creative use of digital environments, fostering greater student participation and commitment to public affairs and the full exercise of their citizenship rights.

Keywords: digital citizenship, digital practices, digital citizen performance, digital skills, digital environments, secondary education.

No século XXI, a cidadania é profundamente influenciada pelas tecnologias digitais, que moldam as formas de ser, interagir e participar na sociedade. Compreender o impacto dessas tecnologias nas interações sociais dos estudantes é essencial para fortalecer a democracia, dada sua onipresença no acesso, na comunicação e na produção de informações. Este estudo analisa o desempenho cidadão mediado por tecnologias digitais em estudantes do ensino médio, avaliando sua capacidade de utilizar, de forma crítica, responsável e participativa, as informações obtidas e compartilhadas em redes sociais. Foi adotada uma abordagem metodológica complementar, com um desenho misto sequencial explicativo. A coleta de dados incluiu a aplicação de um questionário sobre cidadania digital a 165 alunos do ensino médio em Valparaíso (Chile) e a realização posterior de entrevistas semiestruturadas a 16 desses participantes. Os resultados indicam que, embora os estudantes reconheçam a importância do engajamento democrático em ambientes digitais, apresentam deficiências em competências essenciais para exercer uma cidadania digital eficaz. Esses achados ressaltam a necessidade de fortalecer estratégias educacionais que promovam o uso crítico, ético e criativo dos ambientes digitais, fomentando maior participação e compromisso dos estudantes em assuntos de interesse público e no pleno exercício de seus direitos cidadãos.

Palavras-chave: cidadania digital, práticas digitais, desempenho do cidadão digital, habilidades digitais, ambientes digitais, escola.

En los últimos años, la política educativa chilena ha centrado sus esfuerzos en fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para que las nuevas generaciones puedan desenvolverse plenamente en una sociedad democrática, promoviendo la formación ciudadana de niñas, niños y jóvenes (DEG, 2022). Este enfoque ha cobrado aún más relevancia tras los efectos de la pandemia por COVID-19, que aceleró la presencia de tecnologías digitales en los procesos de comunicación y en los entornos de interacción con la información. Este nuevo escenario ha generado demandas formativas adicionales para abordar desafíos como la desinformación, las noticias falsas, los filtros y burbujas algorítmicas, los discursos de odio, el acoso en línea y el ciberbullying.

El desarrollo de estas competencias exige una alfabetización digital integral que fomente una ciudadanía digital auténtica, la que puede definirse como:

marco común de derechos y deberes para los usuarios de tecnologías que remite a la construcción de pautas de convivencia y de comportamiento en el mundo virtual, así como a la responsabilidad y el compromiso de los actores sociales que interactúan en él. (Contreras et al., 2017)

Esto conlleva desempeños que se ejercen a la vez en la dimensión virtual y en la dimensión corpórea pública, lo que implica dotar a las personas de habilidades para acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar información de manera creativa. Además, incluye la capacidad de compartir contenidos en diversos formatos, empleando herramientas digitales de forma crítica, con el objetivo de participar activamente en espacios sociales, reflexionar sobre la sobreinformación disponible en la web, discernir entre fuentes confiables y aquellas no verificadas, e involucrarse cívicamente en las problemáticas y necesidades sociales (OECD, 2021; Monreal & Parejo, 2017; Ribble, 2011; UNESCO-GTCD, 2020).

En su conjunto, estas capacidades promueven un desempeño ciudadano digital, que se define como la capacidad que tienen las personas para ejercer sus derechos y deberes en entornos digitales, utilizando tecnologías de información y comunicación de manera crítica, ética y activa, con el objetivo de participar en la vida pública y promover el cambio social (Lozano & Fernández, 2019; Zapatero et al., 2015).

Para esto es crucial que cada persona desarrolle:

una ética digital que oriente conductas apropiadas en entornos virtuales;

competencias mediáticas que permitan acceder, crear y comunicar información a través de internet;

una participación activa en medios digitales;

acciones digitales que contribuyan al bienestar común.

En este contexto, para que un ciudadano digital ejerza sus derechos en internet de manera ética y crítica, es fundamental que participe en actividades en línea que busquen resolver problemas comunitarios, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa. Esto requiere garantizar condiciones como el acceso equitativo y manejo adecuado de las tecnologías, así como la valoración de su utilidad para la interacción política (Aguaded & Rodríguez, 2020; Couldry & Mejías, 2019; Lozano & Fernández, 2019; Natal et al., 2015).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (PNUD, 2021) destaca que la digitalización de las prácticas sociales ha planteado el desafío de redefinir las formas de participación cívica. Por ende, define la ciudadanía digital como un proceso que permite a las personas responder mediante sus prácticas habituales y un posicionamiento normativo/valórico a los desafíos de una sociedad informatizada y digital. En este marco, se espera que la ciudadanía digital en educación priorice el desarrollo de habilidades para el uso seguro, participativo, creativo, reflexivo y crítico de las tecnologías (Monreal & Parejo, 2017; Morduchowicz, 2020; Ribble, 2011).

La UNESCO-GTCD (2020) identifica tres dimensiones clave para construir una ciudadanía digital:

uso crítico y reflexivo, que se refiere a la capacidad de comprender y evaluar tecnologías e información;

uso responsable y seguro, enfocado en generar espacios digitales adecuados para la convivencia ciudadana;

uso creativo y participativo, vinculado a la creación y difusión de contenidos en el entorno digital.

Diversas iniciativas nacionales e internacionales buscan incorporar estas competencias en los sistemas escolares (GTCD, 2024; MINEDUC, 2016; PNUD, 2021). En Chile, este proceso enfrenta desafíos adicionales, como la brecha socioeconómica que afecta al 56 % de los hogares de menores ingresos, los que tienen dificultades para acceder a internet (PNUD, 2021). En este contexto, el Ministerio de Educación de Chile promueve el uso de prácticas digitales en las aulas como una herramienta para fomentar la participación, la interacción y la asociación entre estudiantes, así como para desarrollar la libertad de expresión, la manifestación de opiniones y la creación de contenidos en diversas plataformas (MINEDUC, 2024).

Dado que desarrollar una ciudadanía digital implica que las personas desplieguen capacidades para informarse, indagar, comunicar y participar activamente en un sistema democrático, utilizando el potencial de internet para abordar las problemáticas de sus comunidades (Cortés, 2020; Lozano & Fernández, 2019; Ribble, 2011), es indispensable que los adolescentes se alfabeticen digitalmente en tres dimensiones fundamentales:

el uso instrumental de dispositivos, la gestión de datos y la creación de contenidos;

el uso ético y la protección de datos digitales;

el desarrollo de un pensamiento crítico-social en torno a las tecnologías digitales (Lebrusán et al., 2022).

Por lo tanto, estudiar el desempeño ciudadano digital de los adolescentes resulta clave para comprender el papel que los entornos digitales cumplen en la mediación de las interacciones y la participación social en la sociedad del siglo XXI.

De este modo, con el objetivo de generar información que permita entender y proyectar las condiciones en las que se desarrolla la ciudadanía digital en el ámbito escolar, este artículo analiza el desempeño ciudadano mediado por tecnologías digitales de estudiantes secundarios chilenos, centrándose en el uso crítico, responsable y participativo que realizan con la información que obtienen e intercambian en redes sociales.

Para lograr una comprensión más profunda y enriquecida del fenómeno, el presente estudio adopta una perspectiva metodológica basada en la complementariedad de métodos (Bagur et al., 2021; Chaves, 2018; Creswell & Plano, 2011). En este marco, se implementó un diseño de investigación de tipo mixto secuencial-explicativo (Creswell & Creswell, 2017), estructurado en dos fases. En una primera etapa, se utilizó un método de “expansión” de la información para obtener una visión general del fenómeno. Posteriormente, se empleó un método complementario de “desarrollo” para profundizar en los hallazgos iniciales, estableciendo una retroalimentación dinámica entre ambas etapas (Núñez, 2017).

La investigación se llevó a cabo en dos fases diferenciadas:

Fase cuantitativa. Se utilizó un cuestionario basado en la matriz de aprendizaje de ciudadanía digital del Fondo de Cooperación Chile-México, adaptándolo a las dimensiones propuestas por la UNESCO (Contreras et al., 2017). El instrumento considera tres dimensiones distribuidas en 36 reactivos:

análisis de los sistemas de información digital como medio para participar en la ciudadanía del siglo XXI (preguntas 1 a 12)

comunicación colaborativa a través de herramientas digitales para fortalecer la ciudadanía (preguntas 13 a 24),

participación democrática en espacios digitales para promover la convivencia ciudadana (preguntas 25 a 36).

Los datos obtenidos fueron analizados mediante estadísticos descriptivos, utilizando niveles de logro basados en un modelo distribucional (Quiñónez et al., 2021).

Fase cualitativa. Se diseñó y aplicó un protocolo de entrevistas cualitativas de tipo semiestructurado para profundizar en los resultados obtenidos en la fase cuantitativa. Los datos cualitativos se analizaron siguiendo un proceso de codificación teórica (Flick, 2004), que incluyó las etapas de codificación abierta, axial y selectiva.

La muestra estuvo compuesta por 165 estudiantes de educación secundaria, pertenecientes a un establecimiento de dependencia privada que recibe financiamiento del Estado. En el marco del sistema educacional chileno, corresponde a un colegio particular-subvencionadoi. El índice de vulnerabilidad escolar (IVE) del establecimiento es del 83 %. Los participantes, con edades entre los 14 y 18 años, incluyeron a 83 hombres y 82 mujeres, proporcionando un equilibrio en términos de género y una representatividad adecuada para el análisis.

Durante la investigación se tuvieron en cuenta todas las consideraciones éticas y se obtuvo el consentimiento informado de los participantes.

Resultados

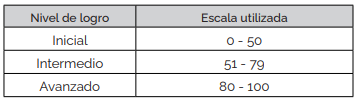

de la fase cuantitativa

Para evaluar el nivel de desempeño ciudadano digital del estudiantado, se empleó un criterio de análisis basado en frecuencias relativas, siguiendo la propuesta metodológica de Quiñónez et al. (2021). Este enfoque considera el porcentaje de respuestas ubicadas en los niveles superiores de la escala de valoración utilizada (por ejemplo, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”). De este modo, se definieron tres niveles de logro: inicial (0 %–60 %), intermedio (61 %–79 %) y avanzado (80 %–100 %). Esta clasificación permitió identificar el grado de apropiación de las habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales (ver Tabla 1).

Tabla

1

Rango

por nivel de logro

Los

resultados fueron los siguientes:

Dimensión Analizar los sistemas de información digital para insertarse en la ciudadanía del siglo XXI.

Dimensión Comunicar colaborativamente a través de medios de información y comunicación digital para la ciudadanía del siglo XXI.

Dimensión “Participar democráticamente a través de espacios digitales para la promoción de la convivencia ciudadana del siglo XXI”.

Dimensión:

Analizar los sistemas de información digital para insertarse en la

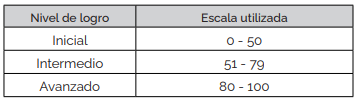

ciudadanía del siglo XXI

Esta dimensión mide el pensamiento crítico y la capacidad del estudiantado para evaluar, contrastar y crear en entornos digitales. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla

2

Niveles

de logro para la Dimensión 1

El

mejor desempeño de esta dimensión se observó en la subdimensión

“Identificar información digital como fuente”, que obtuvo un

logro avanzado del 96 % y que está referida al acceso de

información digital proveniente de fuentes estatales. En contraste,

“Analizar críticamente la información recibida” presentó el

nivel más bajo, con un logro inicial del 32.1 %.

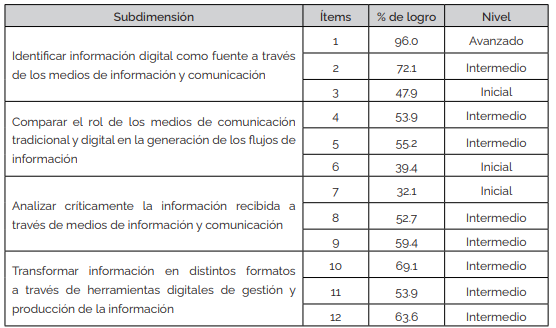

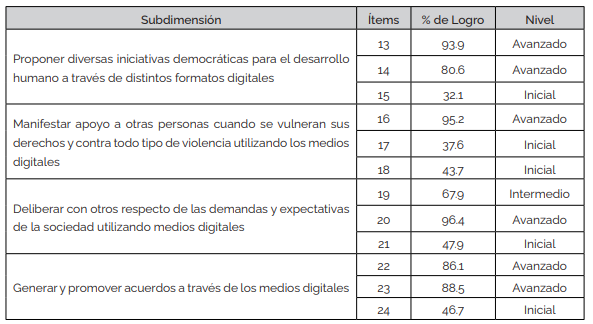

Dimensión: Comunicar colaborativamente a través de medios de información y comunicación digital para la ciudadanía del siglo XXI

Tal como se resume en la Tabla 3, esta dimensión evalúa las habilidades del estudiantado para comunicarse y colaborar de manera sistemática y segura en entornos digitales.

Tabla

3

Niveles

de logro para la Dimensión 2

El

mayor nivel de logro se obtuvo en la subdimensión “Generar

acuerdos digitales” (88.5 % en nivel avanzado), relacionado

con la disposición para construir diálogos constructivos mediante

redes sociales mientras que los niveles de logro inicial predominaron

en “Manifestar apoyo ante la vulneración de derechos”, con bajos

porcentajes en la decisión sobre medios para expresar posturas antes

temas socialmente relevantes (37.6 %) y en disposición para

generar campañas de concientización ante situaciones de violencia

(43.7 %).

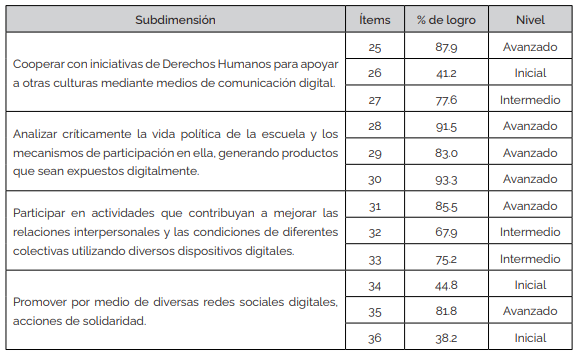

Dimensión:

“Participar democráticamente a través de espacios digitales para

la promoción de la convivencia ciudadana del siglo XXI”

Esta dimensión analiza el uso creativo y democrático de internet para la promoción de la convivencia ciudadana. La Tabla 4 detalla los resultados obtenidos.

Tabla

4

Niveles

de logro para la Dimensión 3

El

desempeño más destacado se encuentra en la subdimensión “Analizar

críticamente la vida política de la escuela”, alcanzando logros

avanzados en los tres indicadores:

reconocimiento de instancias de participación política al interior de la Escuela (91.5),

modos de potenciar la participación política dentro de la Escuela mediante redes sociales (83.0),

valoración de generar espacios de participación democrática activa dentro de la Escuela (93.3).

Por otro lado, “Promover solidaridad en redes sociales” presentó un desempeño limitado, con un bajo nivel de logro en la capacidad de distinguir acciones digitales que vayan en beneficio del ámbito local (44.8) y en el aporte de las redes sociales en actividades de solidaridad social (38.2).

Resultados

de la fase cualitativa

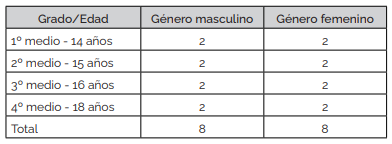

A partir de los niveles de logro obtenidos en el cuestionario, se diseñó un protocolo de entrevistas semiestructuradas para explorar en profundidad las tres dimensiones investigadas. Este protocolo fue aplicado a una muestra-tipo de 16 estudiantes, seleccionados bajo los criterios que se detallan en la Tabla 5. Con el objetivo de abarcar una amplia representación de niveles escolares, se seleccionaron cursos correspondientes a estudiantes de entre 14 y 18 años, rango que abarca la enseñanza media en Chile. La selección de la muestra consideró criterios de paridad de género y diversidad de niveles académicos, sin basarse exclusivamente en los resultados cuantitativos obtenidos en la sección anterior.

Tabla

5

Criterios

muestro-tipo entrevistados

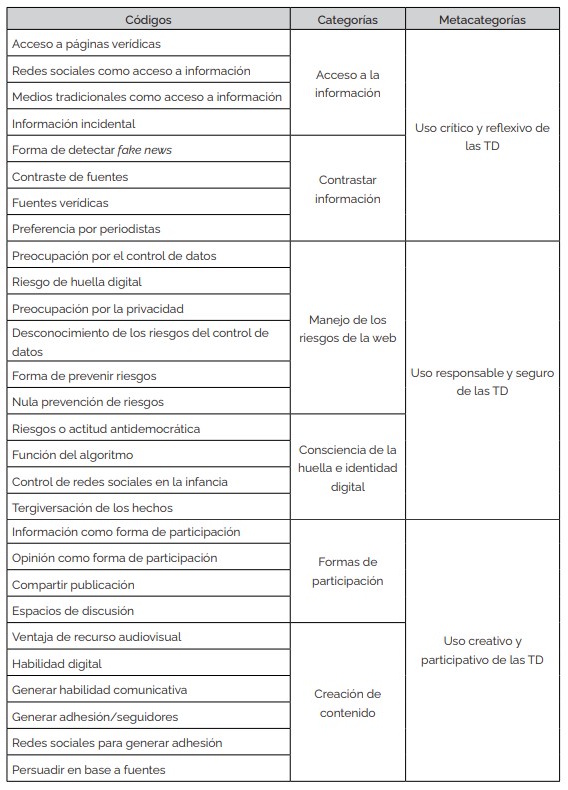

Como

se ha señalado, el análisis de los datos cualitativos se realizó

mediante un proceso de codificación teórica siguiendo el modelo de

Flick (2004). Este procedimiento permitió identificar 28 códigos

abiertos, agrupados en seis categorías, las cuales dieron origen a

tres metacategorías que representan los ejes de interpretación

sobre el significado de la ciudadanía digital para los estudiantes

(ver Tabla 6).

Tabla

6

Resultados

codificación teórica de entrevistas

Los resultados de esta fase son los siguientes:

Uso crítico y reflexivo de las TD.

Uso responsable y seguro de las TD.

Uso creativo y participativo de las TD.

Uso

crítico y reflexivo de las TD

Esta metacategoría se relaciona con las capacidades para acceder, procesar y evaluar información en los entornos digitales. Por tanto, las categorías que la configuran son el acceso y la contrastación de información, involucrando aspectos como los modos de acceder a la información, las fuentes confiables utilizadas y procedimientos para discernir entre lo verídico y aquello que es falso o está influido por la desinformación. Los estudiantes utilizan principalmente redes sociales, medios tradicionales y motores de búsqueda para acceder a información confiable. Sin embargo, identifican desafíos en discernir entre noticias verdaderas y falsas. Una estudiante destacó: “Yo me informo a través de las noticias que pasan por la tele […] en parte igual también como por en internet o mediante las redes sociales” (EF-2M).

La mayor parte de los estudiantes elaboran sus opiniones de acuerdo al interés que despiertan ciertas noticias. Suelen compartirla con sus amigos y discutirlas con sus familias e incluso averiguar más sobre ellas, mediante motores de búsqueda para contrastar la información que reciben por redes sociales. De esta forma, el acceso a las noticias permite al estudiantado formular su propia opinión:

Creo que, a pesar de que soy menor de edad, algún día voy a votar. No me queda mucho. Tengo que informarme porque yo voy a ser una ciudadana activa y si quiero un mejor país tengo que informarme temprano. Y también lo veo por la parte de que debo tener una información, una opinión que esté respaldada con hechos. (EF-4M)

Dada la existencia de un entorno con sobreabundancia de información, resulta necesario reconocer fuentes confiables. Al respecto, utilizan métodos para discernir lo verídico de lo falso:

Está la primera impresión, por la que muchos caen en fake news, pero siempre es bueno buscar otro respaldo, no solamente una noticia que se haya encontrado en un solo lugar, buscarla en otro lugar y ver si es verídica, si expone los hechos de la misma manera. (EM-3M)

Aunque resulta complicado discernir lo fidedigno de las noticias, señalan contar con habilidades investigativas para buscar información adicional en motores de búsqueda o contrastar la información en fuentes de “páginas verificadas” u “oficiales”, estas últimas vinculadas a los principales noticieros del país. Señalan que, en el formato digital, es posible distinguir reseñas inadecuadas, titulares engañosos, descripciones que no se ajustan a nombres, hitos o sucesos y que, incluso en la sección de comentarios de la red, se puede seguir la opinión de otros internautas advirtiendo las noticias falsas:

Yo lo que hago es mandar la publicación, compartir y cosas así, pero yo suelo mucho usar como el Google y buscar, así como la información, ver como diferentes fuentes […] Trato de buscar la información completa porque la verdad no me gusta quedar con las cosas a la mitad. (EF-2M)

Respecto del valor atribuido a noticias sugeridas por periodistas mediante criterios profesionales o aquellas provenientes de los algoritmos basados en los gustos e intereses propios, manifiestan:

Es que, por ejemplo, cuando el algoritmo me da noticias es como que hay cosas que me interesan, pero igual no está de más saber sobre temas que a lo mejor no me interesan, pero si son importantes, son relevantes. Entonces yo creo que de las dos un poquito. (EF-3M)

Uso

responsable y seguro de las TD

Los estudiantes demostraron una conciencia general sobre los riesgos digitales, especialmente en relación con la huella digital y el control algorítmico. Reconocen la necesidad de proteger su privacidad mediante prácticas como el acceso a sitios seguros o la restricción de datos personales. Un estudiante afirmó:

Muchas veces el internet sabe, por ejemplo, de tus gustos, de las cosas que te interesan o de las cosas que incluso no te interesan. Por ejemplo, cuando uno les suele dar like a alguna cosa, el algoritmo te reconoce ese like y después te muestra cosas parecidas a eso, cosas que a veces uno no se da cuenta que lo hace. (EM-1M)

Se aprecia que los estudiantes están conscientes de la relación entre los datos que se proporcionan en las diferentes redes y espacios de internet con respecto a la función algorítmica que determina el contenido que aparece en los perfiles como usuario. Se reconoce que internet actúa de forma omnisciente sobre los internautas, ya que se puede rastrear información en diverso formato, a partir del tiempo que se pasa en la red o de las interacciones que tiene con el contenido como los like, comentarios o compartir publicaciones, pudiendo determinar patrones de comportamiento del usuario.

En sintonía a la construcción de una identidad digital se encuentra el concepto de huella digital, entendida como el rastreo de información por la actividad online tanto propia como ajena. Al respecto, los estudiantes plantean:

No me gusta mucho eso porque siento que pueden saber todo sobre mí sin que yo quiera que sea así, pero hay páginas que piden como verificar algo, pero normalmente no suelo leer eso […] Que puede llegar a ser malo porque sacan información mía, personal, que no quiero que sea vista por otra persona. (EM-8B)

Los estudiantes plantean que la exposición de la información y el uso de ella es una situación que resulta preocupante, porque se vulnera la privacidad, se puede atentar contra la imagen pública y se puede exponer información personal. Ante la necesidad de gestionar o prevenir esto, indican:

Más que nada entrando a lugares seguros, porque yo creo que son en momentos de cuando uno, no sé, entra a lugares desconocidos o que no están respaldados, puede estar expuesto a daños, si no, información que te la pueden robar y la pueden usar en tu contra. (EM-7B)

Seis de los informantes declaran no estar seguros acerca de la forma de gestionar los riesgos en la web. Mientras que los demás brindan diversas temáticas asociadas a la prevención de estos, lo que se puede explicar por el amplio abanico de riesgos asociados en la web. De tal modo, lo más recurrente fue recomendar acceder a sitios seguros, de los cuales sugirieron restringir datos que pueden ser controlables por el usuario, por ejemplo la residencia o la ubicación. Junto con ello, si se detecta algún indicio maligno del sitio, se puede “denunciar”, por lo cual habría un ente externo que se encargaría de eliminar el contenido.

Uso

creativo y participativo de las TD

Esta metacategoría da cuenta de los modos en que la información es reelaborada y utilizada en los procesos de interacción y participación habitual. Las categorías tienen relación con las formas de participación mediadas por tecnologías digitales y la creación de contenidos digitales destinados a la participación política-social. Por ende, incluye elementos como el papel de la información digital en la participación, los espacios digitales utilizados y los modos en que se interactúa, expresa y socializa en el entorno digital.

Para los informantes, la participación política en entornos virtuales implica:

… responder ante, por ejemplo, alguna noticia de política. Poner tu comentario acerca, dando la opinión, igual que respondiendo a otro comentario que dé su opinión y tú debatiendo. Siento que eso sería, pero no sé si se diría bien llamándolo activismo. (EM-2M)

También señalan explícitamente que la participación en línea involucra expresar la opinión política en espacios digitales, interactuando con otros usuarios, propiciando con ello el debate. Sobre estos espacios de discusión política, manifiestan:

Tik Tok, Facebook, Instagram, más o menos Twitter, porque ahí la gente es más agresiva. […] Creo que la gente de Twitter es como más pesada, se ve menos empática. En Instagram la verdad, es más o menos fome porque son puras imágenes. En Tik Tok hay una persona hablando y creo que es mejor que una persona esté dando su opinión, en forma de video se entiende más. (EM-1M)

Las redes sociales como Instagram, X, TikTok y YouTube fueron identificadas como espacios clave para compartir contenido y generar discusión. Sobre la primera, los estudiantes señalan que es una plataforma accesible que proporciona información actualizada de forma instantánea, lo que les permite mantenerse informados. Además, destacan que este formato permite visualizar noticias formales acompañada de imágenes, que permiten a los usuarios comentar al pie de la publicación y se generan debates más respetuosos en comparación con X. Por último, destacan el uso transversal que hacen de ella personas de distintas edades.

Acerca de X, los informantes plantean que es una red menos popular que Instagram. No obstante, su formato de hilo permite el debate entre los usuarios a partir de comentarios o declaraciones de otras personas. Destacan dos aspectos. Por un lado, los usuarios de X suelen ser personas que tienen un conocimiento político más profundo, por lo que sus opiniones están fundamentadas. Por otro lado, observan que los usuarios pueden ser agresivos en sus comentarios recurriendo a discursos de odio, lo que dificulta alcanzar un consenso en una discusión.

Con respecto a Tik Tok, los estudiantes señalan que siendo una plataforma donde se comparten opiniones mediante videos, propicia la interacción de los usuarios en forma de comentarios y debates. Sin embargo, consideran que, aunque puede proporcionar información, al carecer de evidencias para respaldarla, resulta incompleta.

Por último, sobre YouTube, los informantes destacan que es un entorno pionero en la creación y difusión de contenido propio. En ella, se pueden encontrar videos que requieren un proceso de edición y elaboración de contenido, los que fomentan la discusión y la opinión sobre la contingencia tanto en el país como en el mundo.

De acuerdo al potencial de estas plataformas para la discusión política, las prácticas de los estudiantes consideran consumir y ser creadores de su propio contenido:

Yo creo que ambas, pero si subo algo siempre como que agrego un pequeño párrafo diciendo como mi opinión o estar en contra de la publicación o a favor. […] Es que la comparto y arriba puedo poner, así como mi opinión al respecto. (EF-1M)

En cuanto a compartir las publicaciones en las redes sociales, algunos prefieren compartir la publicación tal cual, manifestando que cualquier edición podría tergiversad la realidad. Otros, en cambio, agregan comentarios personales que expresan su opinión respecto al contenido.

Para los entrevistados, la creación de contenido audiovisual es más beneficioso que el escrito, ya que tiene un mayor potencial de viralización, permitiendo llegar a una audiencia más amplia, aumentando la difusión de la información. Asimismo, consideran que el formato audiovisual es más accesible para usuarios que no suelen leer y más comprensible mediante videos donde una persona, acompañada de fuentes, explica detalladamente algo. Por último, manifiestan que este tipo de contenido tiende a ser consumido por una audiencia más joven, mientras que el contenido escrito es asociado a un público mayor.

Junto a estas ventajas reconocen los riesgos asociados. En particular, que los creadores de contenido pueden distorsionar el sentido original de la información, omitiendo ciertos detalles o mediante su propia interpretación, originando con ello que la información pueda ser presentada parcial o sesgadamente.

Por último, relevan la importancia de desarrollar habilidades comunicacionales. Al respecto, sugieren que es fundamental contar con fuentes confiables para la creación de contenido, con el fin de respaldar los argumentos que se comunican. Destacan la importancia de expresarse de modo oral y escrito con claridad, para lograr persuadir y concientizar a la audiencia sobre la necesidad de generar cambios. También señalan que es esencial apoyar el contenido con diseños gráficos atractivos que llamen la atención de los usuarios. Aunque mencionan que la tecnología actual es suficiente para lograr esto con solo un teléfono móvil, consideran que es relevante adquirir habilidades digitales para crear y editar contenido digital. Por último, plantean que, para lograr un impacto colectivo, es necesario contar con una red de apoyo o “seguidores” que manifiesten su interés y se comprometan a ayudar a la comunidad.

Al analizar las competencias relacionadas con la ciudadanía digital desplegadas por el estudiantado en sus prácticas sociales, las redes sociales emergen como su principal medio de interacción (Gozálvez & Cortijo, 2023; Livingstone et al., 2019). Este fenómeno, ampliamente documentado en estudios nacionales e internacionales (Banco Mundial, 2021; Contreras & Vera, 2022; UNICEF, 2017), destaca el uso intensivo y diverso que los jóvenes, especialmente entre los 15 y 24 años, hacen de las plataformas digitales. En Chile, la alta conectividad, que alcanza el 89,2 % de los hogares en 2022, permite que los jóvenes de 15 a 19 años utilicen internet un promedio de 7,24 horas diarias (INJUV, 2018).

Las redes sociales constituyen espacios clave para la socialización y participación, especialmente en contextos donde otros espacios públicos resultan más restrictivos (Gozálvez & Cortijo, 2023; Palenzuela, 2018). Además, se configuran como importantes fuentes de información y noticias. El uso de plataformas como Instagram, WhatsApp y TikTok por parte del estudiantado estudiado se alinea con mediciones recientes sobre preferencias digitales (VTR-Criteria, 2024).

Acceso

y análisis de información

El acceso masivo a internet y la proliferación de dispositivos y plataformas digitales han abierto nuevas posibilidades de aprendizaje autónomo, permitiendo a los estudiantes explorar contenidos de su interés y complementar su formación curricular (Lebrusán et al., 2022; Van Dijck, 2020). Los resultados cuantitativos de este estudio muestran que la habilidad para identificar información digital es una de las competencias mejor desarrolladas. Sin embargo, el análisis crítico de la información emerge como una de las competencias con menor nivel de logro.

La sobreexposición a información en línea subraya la necesidad de formar ciudadanos críticos, capaces de evaluar, cotejar y verificar la información disponible (Hobbs, 2020). Esto requiere desarrollar metodologías educativas que fortalezcan la autonomía de los adolescentes para resolver problemas en entornos digitales (Lebrusán et al., 2022). Los hallazgos cualitativos revelan que la mayoría de los estudiantes considera importante comparar diversas fuentes para garantizar la fiabilidad de la información. Sus estrategias incluyen el uso de motores de búsqueda como Google y la consulta de páginas verificadas, lo que coincide con estudios previos (Arriagada et al., 2022).

Influencia

de algoritmos y burbujas informativas

En cuanto al consumo de noticias, los resultados cualitativos indican que algunos estudiantes prefieren informarse a través de profesionales de la comunicación, mientras que otros confían, sin cuestionarlo, en la selección de contenido realizada por algoritmos. Este fenómeno plantea desafíos éticos, ya que las plataformas digitales controladas por empresas privadas ejercen un poder significativo sobre la información disponible para los usuarios (Santana & Serra, 2022).

El surgimiento de filtros burbuja y cámaras de eco, que refuerzan las visiones preexistentes de los usuarios (Chul-Han, 2022; Pérez, 2021), resalta la importancia de educar a los jóvenes sobre los riesgos asociados con estas dinámicas. Una proporción significativa del estudiantado no parece ser consciente del impacto que estos mecanismos tienen sobre su acceso a información imparcial, lo que refuerza la necesidad de promover una alfabetización digital crítica.

Dimensión

ética y gestión de riesgos

Otro aspecto clave en la ciudadanía digital es la dimensión ética, que implica conductas respetuosas, responsables y tolerantes en el uso de tecnologías. Esto incluye la gestión adecuada de la identidad digital y la comprensión de los riesgos asociados al entorno virtual (López et al., 2021; Lozano & Fernández, 2019). Aunque los resultados cuantitativos muestran que los estudiantes logran niveles avanzados en la generación de diálogos constructivos y la promoción de acuerdos en redes sociales, los hallazgos cualitativos confirman que carecen de conocimiento suficiente sobre cómo gestionar riesgos en línea.

La falta de educación tecnológica y la ausencia de supervisión adulta exponen a los adolescentes a vulneraciones, como lo destacan algunas investigaciones (Mellado & Rivas, 2015; Morales, 2019; Vivas, 2018). Los estudiantes tienen conciencia sobre la forma omnisciente en que internet actúa sobre los internautas y su influencia en aspectos de la vida cotidiana, especialmente mediante la recopilación de información desde los dispositivos móviles y por las rutas de navegación en la red. De este modo, consideran preocupante el impacto de la huella digital y el uso que puedan hacer con esta información, organizaciones o personas, al exponen su privacidad y su reputación. Sin embargo, no saben cómo gestionar este riesgo. Esto se coincide con investigaciones que alerta sobre la incomprensión de los usuarios frente a la segmentación de la información y el rastreo de datos referidos a intereses, opiniones y creencias, así como su uso comercial o político (Contreras & Vera, 2022; Quiros-García, 2021). Los resultados cualitativos, por tanto, relevan la importancia de iniciativas escolares innovadoras para enseñar un uso seguro y ético de internet, para promover una ciberconvivencia responsable.

Participación

creativa y habilidades digitales

Aunque las redes sociales tienen un gran potencial para fomentar la participación, la mayoría de los estudiantes se limita a consumir información, con pocos involucrándose en la creación de contenido. Este comportamiento, relacionado con el fenómeno del slacktivismo (García et al., 2018), implica una participación superficial que no trasciende a compromisos cívicos más profundos.

El desarrollo de habilidades digitales avanzadas, como la edición y producción de contenido, es fundamental para que los estudiantes puedan transitar de consumidores pasivos a ciudadanos activos y creativos. Esto requiere un enfoque educativo sostenido que combine competencias técnicas, socioemocionales y comunicativas (Contreras & Vera, 2022; Fernández Morales et al., 2021; Hobbs, 2020; Morduchowicz, 2021). Los estudiantes reconocen la necesidad de adquirir estas habilidades, señalando la importancia de argumentar, diseñar y comunicar de manera efectiva para influir en su entorno.

Este estudio indagó en el desempeño ciudadano digital de estudiantes del sistema escolar, revelando que sus prácticas de acceso a la información están influenciadas principalmente por sus perfiles en línea, las publicaciones compartidas por sus pares y los medios tradicionales de comunicación, que complementan su interacción con familiares y amigos. Sin embargo, los adolescentes adoptan un rol más pasivo en los entornos digitales, limitándose en su mayoría al consumo de información en lugar de producir contenidos. Esto pone de manifiesto que habilidades como la creación de contenidos digitales y la capacidad para enfrentar la influencia de los algoritmos siguen siendo insuficientes para fomentar una ciudadanía digital activa y comprometida.

Aunque algunos estudiantes participan en discusiones digitales y expresan opiniones políticas, la mayoría mantiene una postura pasiva, centrada en la visualización y el reenvío de publicaciones. Este comportamiento está lejos de las expectativas asociadas a una ciudadanía digital que busca promover la creación, producción, difusión e intercambio de contenido propio con el fin de mejorar sus entornos de interacción social.

Ante este escenario, es imprescindible adoptar una perspectiva crítica que permita transformar las redes sociales en espacios propicios para el empoderamiento ciudadano. Al respecto es importante recordar que estas plataformas ofrecen acceso a información pero, al mismo tiempo, configuran la opinión pública, razón por la cual promover una ciudadanía digital empoderada exige una educación crítica sobre la naturaleza de la tecnología que coadyuve a que las personas desarrollen competencias comunicativas que les permitan participar en el debate público digital. Esto también requiere abordar la dimensión ética de lo digital en una doble mirada: el uso que hacen de ellos los estudiantes y las responsabilidades de quienes controlan estas plataformas sobre dichos usos.

A medida que los ciudadanos estén más informados, con mejor acceso a tecnologías y mayor interconexión, aumentará su participación en asuntos públicos no electorales, facilitando espacios para promover acciones colectivas que propicien el bien común.

En este contexto, las instituciones educativas tienen un papel fundamental para apoyar estos desafíos. Por un lado, las escuelas deben asumir la formación en el uso integral y cívico de las tecnologías digitales, enseñando a debatir y alcanzar consensos en entornos virtuales mediante metodologías participativas y democráticas. Por otro lado, como lo plantean autores como Claro et al. (2020) y la OECD (2021), las políticas educativas deben priorizar la formación ciudadana desde la infancia, promoviendo un acompañamiento en el uso de tecnologías digitales para fomentar una ciudadanía activa y constructiva.

En resumen, el desarrollo de la ciudadanía digital en el estudiantado requiere que, a nivel de sistema escolar, se fomenten habilidades digitales que les permitan aprovechar los entornos y redes digitales de manera crítica, ética y creativa, propiciando así la participación y el compromiso en asuntos de interés público.

Notas:

Aprobación

final del artículo:

Dra.

Verónica Zorrilla de San Martín, editora responsable de la revista.

Contribución de

autoría:

Francisco

Flores Valdivia: conceptualización, investigación, análisis formal

y escritura del borrador.

José Miguel Garrido-Miranda:

conceptualización, metodología, supervisión, escritura del

borrador y revisión del manuscrito.

Disponibilidad de los datos:

El

conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio se

encuentran disponibles en manos de los autores.

Aguaded, I., & Rodríguez, S. (2020). Alfabetización mediática y digital: Nuevas oportunidades para la educación en competencias informacionales. Revista Comunicar, 28(63), 9-18.

Arriagada, A., Browne, M., González, R., Salvatierra, V., Santana, L., & Velasco, P. (2022). Flujos de curatoría informativa en adolescentes. Laboratorio de Encuestas y Análisis Social. https://leas.uai.cl/2022/01/13/informe-de-resultados-flujos-de-curatoria-informativa-en-adolescentes/

Bagur, S., Rosselló, R., M., Lourido, P., & Berta, S. (2021). El enfoque integrador de la metodología mixta en la investigación educativa. Relieve, 27(1). https://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21053

Banco Mundial (2021). Personas que usan Internet. https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS

Chaves, A. (2018). La utilización de una metodología mixta en investigación social. En K. Delgado, W. Gadea & S. Vera (Coord.), Rompiendo barreras en la investigación (pp. 164-184). Machala.

Chul-Han, B. (2022). Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia. Taurus.

Claro, M., Santana, L., Alfaro, A., & Franco, R. (2021). Ciudadanía digital en América Latina: revisión conceptual de iniciativas. CEPAL.

Contreras, D., Aceituno, D., & Tapia, A. (2017). Desafíos de la formación ciudadana en la era digital: Estado del arte. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Contreras, M. J., & Vera, A. (2022). Educación ciudadana y el uso de estrategias didácticas basadas en TIC para favorecer el desarrollo de competencias en ciudadanía digital en estudiantes. Cuadernos de Investigación Educativa, 13(2). https://doi.org/10.18861/cied.2022.13.2.3195

Cortés, J. (2020). Competencias informacionales: pasaporte para la ciudadanía digital. En L. Salado (Ed.), Ciudadanía digital. Implicaciones en el espacio público (pp. 75-95). Tirant.

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.

Creswell, J. W., & Plano, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage.

DEG (2022). Plan de formación ciudadana. Ministerio de Educación de Chile. https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/01/Plan-Formacio%CC%81n-Ciudadana.pdf

Fernández Morales, K., Reyes Angona, S., & López-Ornelas, M. (2021). Apropiación tecnológica, habilidades digitales y competencias digitales de los estudiantes universitarios: Mapeo sistemático de la literatura. Revista Conhecimento Online, 2, 46–72. https://doi.org/10.25112/rco.v2i0.2493

Flick, U. (2004). Introducción a la Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones. Morata.

García, B., López, M., & Martín, R. (2018). Medios sociales y la participación política y cívica de los jóvenes. Una revisión del debate en torno a la ciudadanía digital. Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales, (27), 81-97.

Gozálvez, V., & Cortijo, G. (2023). Desarrollo humano y redes sociales en sociedades digitales. Sophia, (34), 41-64. https://doi.org/10.17163/soph.n34.2023.01

GTDC (2024). Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital para una Sociedad de la Información y el Conocimiento Uruguay 2024 – 2028. https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/estrategia-nacional-ciudadania-digital-para-sociedad-informacion

Hobbs, R. (2020). Media Literacy in Action: Questioning the Media in the Digital Age. Rowman & Littlefield.

INJUV (2018). 9na Encuesta Nacional de Juventud. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. https://www.injuv.gob.cl/sites/default/files/ix_encuesta_nacional_de_la_juventud_2018.pdf

Lebrusán, I., Larrañaga, K., & Monguí, M. (2022). La digitalización como oportunidad para el desarrollo de la ciudadanía en la infancia y la adolescencia. Política y Sociedad, 59(3). https://doi.org/10.5209/poso.81906

Livingstone, S., Kardefel, D., & Phyfer, J. (2019). Is there a ladder of children’s online participation? UNICEF. https://www.un-ilibrary.org/content/papers/26642166/54/read

López, D., Angulo, J., & Moris, S. (2021). Estado de la cuestión sobre ciudadanía digital. Una versión abreviada. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v16/doc/0640.pdf

Lozano, A., & Fernández, J. (2019). Hacia una educación para la ciudadanía digital crítica y activa en la universidad. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 18(1), 176-187. https://doi.org/10.17398/1695-288X.18.1.175

Mellado, E., & Rivas, J. (2015). Riesgos en el uso de TIC en alumnos de enseñanza básica: el caso de un colegio en Chillán, Chile. Integra Educativa, 8(3), 147-166.

MINEDUC (2016). Orientaciones de ciudadanía digital para la formación ciudadana. https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2018/04/orientaciones-de-ciudadania-digital-para-la-formacion-ciudadana-web.pdf

MINEDUC. (2024). Ciudadanía Digital. https://ciudadaniadigital.mineduc.cl/

Monreal, I., & Parejo, L. (2017). Alfabetización mediática y cultura de la participación: retos de la ciudadanía digital en la Sociedad de la Información. Revista de Educación Mediática y TIC, 6(2), 148-167.

Morales, S. (2019). Derechos digitales y regulación de Internet: aspectos claves de la apropiación de tecnologías digitales. En A. Rivoir & M. Morales (Eds.), Miradas críticas de la apropiación en América Latina (pp. 35-50). CLACSO. https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rmh6.5

Morduchowicz, R. (2020). Ciudadanía digital: currículum para la formación docente. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Morduchowicz, R. (2021). Competencias y habilidades digitales. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378120

Núñez, J. (2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso reflexivo. Cadernos de Pesquisa, 47(164), 632-649.

Natal, A., Benítez, M., & Ortiz, G. (2015). Ciudadanía digital. Entre la novedad del fenómeno y las limitaciones del concepto. Economía, Sociedad y Territorio, 15(49), 835-844.

OECD. (2021). 21st-Century Skills and Digital Competencies: Shaping the Future of Education.

Palenzuela, Y. (2018). Participación social, juventudes y redes sociales virtuales: rutas transitadas, rutas posibles. Última década, 26(48), 3-34.

Pérez, P. (2021). Polarización artificial: cómo los discursos expresivos inflaman la percepción de polarización política en Internet. Recerca. Revista de Pensament i Análisi, 26(2), 1-23. https://doi.org/10.6035/recerca.4661

PNUD (2021). 12 claves para fortalecer la educación ciudadana en Chile. https://www.estudiospnud.cl/wp-content/uploads/2021/04/Interiortapas_12claves-web-PP-final-003.pdf

Quiñonez, S., Chan, G., & Reyes, W. (2021). Desarrollo de la competencia digital en profesores universitarios. Etic@net, 21(1), 83-114. http://doi.org/10.30827/eticanet.v21i1.16005

Quiros-García, E. (2021). La huella digital y la protección de datos: su impacto en las culturas de alto contexto y alto control de incertidumbre en Latinoamérica. InterSedes, 22(46), 169-187. http://dx.doi.org/10.15517/isucr.v22i46.46254

Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know. ISTE.

Santana, L., & Serra, I. (2022). El enfoque de Derechos Humanos y ciudadanía digital en la ciudad: conceptos y propuesta. CEPAL.

UNESCO-GTCD (2020). Estrategia de Ciudadanía Digital para una Sociedad de Información y el Conocimiento. https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/estrategia-ciudadania-digital-para-sociedad-informacion-conocimiento

UNICEF. (2017). Niños en un mundo digital. https://www.unicef.org/media/48611/file/SOWC_2017_Summary_SP.pdf

Van Dijck, J. (2020). The Platform Society: Public Values in a Connective World. Oxford University Press.

Vivas, W. (2018). Un uso seguro y responsable de las TIC: una aproximación desde la tecnoética. Ciencia, Docencia y Tecnología, 29(57), 235-255.

VTR-Criteria. (2024). Informe de Estudio - Radiografía digital 2024. https://vtr.com/content/pdf/Informe-Radiografi%CC%81a-Digital-NNA-2024.pdf

Zapatero, M. D. C., Brändle, G., & San-Román, J. A. R. (2015). Hacia la construcción de una ciudadanía digital. Nuevos modelos de participación y empoderamiento a través de Internet. Prisma social, (15), 643-684.

i

El sistema escolar chileno está conformado por establecimientos de

tres tipos de dependencia: públicos cuya dependencia radica en

Municipios o los recientemente creados Servicios Locales de

Educación; particular-subvencionados cuyo sostenedor es una entidad

privada sin fines de lucro que recibe financiamiento estatal similar

a los colegios públicos; establecimientos privados que son

entidades sin fines de lucro, reconocidos por el Estado, que no

reciben ningún financiamiento público.