Ajedrez en el aula infantil: percepciones de educadoras de párvulos

Chess in the classroom: perceptions of preschool educators

Xadrez na sala de aula infantil: percepções de educadoras de infância

DOI:

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4125

Mario

Castro-Guerra

Programa de Doctorado en Educación, Universidad

Metropolitana de Ciencias de la

Educación

Chile

mario.castro@umce.cl

https://orcid.org/0009-0008-1527-8060

Marcos

Santibáñez Bravo

Programa de Doctorado en Educación,

Universidad Metropolitana de Ciencias de la

Educación

Chile

marcos.santibanez@umce.cl

https://orcid.org/0000-0001-5686-4412

Recibido:

25/03/25

Aprobado: 11/07/25

Cómo

citar:

Castro-Guerra, M., & Santibáñez Bravo, M. (2025).

Ajedrez en el aula infantil: percepciones de educadoras de párvulos.

Cuadernos de Investigación

Educativa, 16(2).

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4125

El uso del juego como recurso didáctico tiene amplio consenso en contextos de educación preescolar, pero se evidencian dificultades en las prácticas de aula para una articulación adecuada entre juego y aprendizaje. El presente estudio cualitativo buscó comprender las percepciones de educadoras de párvulos como coeducadoras, en la implementación del proyecto Ajedrez en el aula como recurso didáctico en educación preescolar. El enfoque de la investigación es cualitativo, bajo un paradigma interpretativo y diseño fenomenológico. Se realizaron entrevistas en profundidad a cinco educadoras de tres comunas del centro-sur de Chile, las que fueron analizadas bajo el método comparativo constante de la teoría fundamentada. Los resultados evidenciaron una percepción positiva del ajedrez como una herramienta de estimulación metacognitiva, que contribuye al desarrollo integral y se alinea con los planes y programas de educación parvularia. La implementación del ajedrez como recursos didácticos en educación parvularia impacta positivamente en el aprendizaje. Esta investigación fue una primera aproximación a nivel chileno sobre el conocimiento e identificación de experiencias ligadas al ajedrez en educación infantil, y pretende orientar la implementación de este tipo de proyectos en contextos de educación regular, para la potenciación de funciones cognitivas y el desarrollo socioemocional.

Palabras clave: juego educativo, educación preescolar, educación de la primera infancia, juego, método de enseñanza.

The use of play as a didactic tool has a broad consensus in preschool education; however, classroom practices often struggle to effectively integrate play with learning. This qualitative study aimed to understand preschool teachers’ perceptions, in their role as co-educators, regarding the implementation of the “Chess in the Classroom” project didactic tool in early childhood education. The research adopts a qualitative approach under an interpretative paradigm and a phenomenological design. In-depth interviews were conducted with five teachers from three communes in central-southern Chile, and analyzed using the constant comparative method of grounded theory. The findings revealed a positive perception of chess as a tool for metacognitive stimulation, contributing to holistic development and aligning with preschool education plans and programs. The implementation of chess as a teaching resource in preschool education positively impacts learning. This research represents a first exploration in Chile into the knowledge an analysis of experiences related to the use of chess in early childhood education, with the potential to guide similar projects in regular education, fostering both cognitive and socio-emotional development.

Keywords: educational games, pre-school education, early childhood education, play, teaching methods.

O uso do jogo como recurso didático conta com amplo consenso em contextos de educação pré-escolar, mas observam-se dificuldades nas práticas de sala de aula para articular adequadamente jogo e aprendizagem. Este estudo qualitativo buscou compreender as percepções de educadoras de infância, na condição de coeducadoras, sobre a implementação do projeto “Xadrez em sala de aula” como recurso didático na educação pré-escolar. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, sob o paradigma interpretativo e com desenho fenomenológico. Foram realizadas entrevistas em profundidade com cinco educadoras de três comunas do centro-sul do Chile, analisadas pelo método comparativo constante da teoria fundamentada. Os resultados evidenciaram uma percepção positiva do xadrez como ferramenta de estimulação metacognitiva, que contribui para o desenvolvimento integral e se alinha aos planos e programas de educação infantil. A implementação do xadrez como recurso didático nesse nível impacta positivamente a aprendizagem. Esta pesquisa foi uma primeira aproximação no Chile sobre o conhecimento e a identificação de experiências vinculadas ao xadrez na educação infantil, e pretende orientar a implementação desse tipo de projeto em contextos de educação regular, visando ao fortalecimento das funções cognitivas e do desenvolvimento socioemocional.

Palavras-chave: jogo educativo, educação pré-escolar, educação da primeira infância, jogo, método de ensino.

El uso del juego como recurso didáctico ha sido reconocido como una práctica innovadora y necesaria en contextos de aula, donde permite flexibilizar y profundizar el proceso de aprendizaje, dinamizando las experiencias y roles de los estudiantes (UNESCO, 2016). En el nivel de educación preescolar o parvularia del Ministerio de Educación de Chile (en adelante, Mineduc), el juego se encuentra incorporado transversalmente en las prácticas pedagógicas de los agentes educativos, explicitados en las Bases Curriculares de Educación Parvularia (BCEP, 2018). No obstante, la creciente escolarización de este nivel y la falta de condiciones para la implementación de prácticas centradas en el juego amenazan el desarrollo integral de los párvulos (Pardo et al., 2021). En el caso de Chile, algunos plantean la existencia de una distancia importante para la implementación de estrategias y experiencias significativas en torno al desarrollo de estas prácticas lúdicas, toda vez que la comprensión del juego como experiencia de aprendizaje no se encontraría incorporada en el quehacer pedagógico, o bien, no habría una comprensión acabada de su implementación y alcances (Rupin, 2018).

Estudios focalizados en la estimulación de habilidades metacognitivas, lingüísticas y de aprendizaje autorregulado en niños preescolares indican repercusiones positivas en las trayectorias de aprendizaje de estudiantes (Marder & De Mier, 2018; Shanahan & Lonigan, 2013; Stanovich, 1986). La evidencia sugiere que el desarrollo de planes de intervención temprana, con una mirada sistémica e integral de funciones ejecutivas (FE), tendrían la capacidad de disminuir brechas dentro del sistema educativo, debido a su íntima relación con los procesos aprendizaje e interacción (Diamond, 2011). En este sentido, resulta evidente la importancia de implementar acciones pedagógicas en el aula, centradas en procesos metacognitivos, funciones ejecutivas, estrategias de adaptación y desarrollo social (Rojas-Barahona, 2017; Rosas et al., 2019; Salazar et al., 2021).

El juego del ajedrez, como otros tipos de juegos, es evidenciado como una potencial herramienta de intervención educativa (Caramia et al., 2016; García, 2013; Gobet & Campitelli, 2006). Su relación e inclusión en contextos escolares —desde la perspectiva del juego educativo— ha encontrado sustento en informes e investigaciones que resaltan beneficios para el desarrollo del pensamiento estratégico, la memoria, la identificación de patrones y concentración, entre otros. De esta manera, se espera que, mediante un proceso de transferibilidad, genere mejoras en el desempeño académico de los estudiantes que lo practican (Aciego et al., 2012, 2016; Caramia et al., 2016; Gobet & Campitelli, 2006; Kovacic, 2012).

Varios estudios sugieren que la inclusión del ajedrez en contextos preescolares permitiría el desarrollo de las FE como el control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo (Gindi & Pilpel, 2020; Ramos et al., 2018; Sandoval-Tipán & Ramos-Galarza, 2020). Si bien es factible encontrar investigaciones ligadas a educación, en el nivel preescolar la evidencia no es clara y requiere indagar en torno a la implementación de programas de ajedrez en el aula como herramienta pedagógica.

Asimismo, experiencias internacionales, vinculadas con países asiáticos, europeos y latinoamericanos han demostrado interés sobre el potencial del ajedrez al interior de la escuela, canalizando estas acciones a través de políticas públicas, interés con la participación gubernamental y de privados, así como estudios e intervenciones en diversos contextos (Aciego et al., 2016; García, 2013; Gindi & Pilpel, 2020). En Chile, si bien no existen lineamientos y políticas educativas públicas explícitas al respecto, progresivamente han aumentado las experiencias en establecimientos escolares que dimensionan al ajedrez como una acción innovadora y que otorga valor a sus comunidades educativas.

Por otra parte, la educación parvularia es un espacio educativo en el que, tradicionalmente, el juego ha cumplido un rol central para la conformación de las experiencias, los vínculos y aprendizajes que se intencionan con los niños dentro del aula y fuera de ella; tal como lo señalan las BCEP (Mineduc, 2018). Justamente, es el educador y su asistente quienes diseñan y animan estas estrategias didácticas de carácter lúdico. Sin embargo, en el repertorio de juegos para aula de educación parvularia, no aparece el ajedrez como una opción habitual con foco pedagógico, ya sea por un prejuicio hacia la pertinencia de este juego en educación inicial o porque se desconoce cómo hacerlo.

El presente estudio buscó comprender las percepciones de educadoras de párvulos como coeducadoras en proyectos y prácticas pedagógicas utilizando el ajedrez como recurso didáctico o juego pedagógico en educación preescolar. Así, la pregunta problematizadora se expresa de la siguiente manera: ¿Cómo perciben las educadoras de párvulos, en su rol como coeducadoras, la aplicación del proyecto de Ajedrez en el aula como recurso didáctico en educación inicial?

Juego

en el aula

El juego constituye un elemento esencial en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños, entendiéndolo como una actividad inherente y trascendental al ser humano (Huizinga, 2012; Neri, 1963). Varios estudios indican que el juego permite interactuar con el mundo circundante, fortaleciendo habilidades que permiten mejorar el bienestar físico, mental y emocional, mediante el desarrollo de competencias de resolución de problemas, pensamiento crítico, habilidades sociales y de comunicación, autoestima, regulación conductual y emocional, así como vinculación con pares y adultos (Bruner, 1988; Sánchez-Domínguez et al., 2020; Vygotsky, 1984, 1988). En general, el juego se configura como parte elemental del aprendizaje en la infancia, manteniendo un rol modulador en el desarrollo físico, mental y emocional del niño.

Aunque la definición de juego se encuentra mayormente construida desde la psicología, tanto en sus términos como enfoques, se ha generado una amplitud de conceptualizaciones, comprensiones y, por ende, estrategias para abordar el fenómeno (Burghardt, 2010). De acuerdo con Rupin (2018), en el campo de la educación, esta diversidad de acepciones ha derivado en ambigüedades, observando una conceptualización limitada de la noción de juego, disminuyendo los espacios, o bien, acotando los tiempos en aula bajo un criterio de recreación por sobre la implementación de experiencias de aprendizaje. En este punto, se establecen recomendaciones en torno al fortalecimiento de espacios dentro de las escuelas, la construcción de ludotecas, el uso de juegos formales (de mesa y digitales), así como políticas públicas que permitan fortalecer el rol del juego como potenciador del aprendizaje.

Según las BCEP, el juego es plasmado como principio pedagógico, metodología y contenido, lo que se espera sea incorporado en el actuar del equipo educativo en los diferentes espacios de aprendizajes de este nivel educativo (Mineduc, 2018). Se reconoce la necesidad de generar prácticas que articulen estos principios pedagógicos, fortaleciendo el marco de acción curricular en torno al bienestar, unidad, singularidad, actividad, juego, relación, significado y potenciación.

Es importante establecer diferencias entre actividades lúdicas y juego, en la medida en que las primeras responden a la motivación, entretención y flexibilidad de las experiencias de aprendizaje, mientras que el juego respondería a una estructura interna que cobra sentido en el actuar de los párvulos, impulsando el desarrollo de funciones cognitivas superiores, emocionalidad, creatividad e interacción (Piaget, 1985; Vygotsky, 1984, 1988). En Chile, de hecho, la trascendencia formativa del juego se encuentra plasmada en la educación parvularia. No obstante, Pardo et al. (2021) han manifestado una creciente preocupación en torno a la alta escolarización del nivel educativo para niños entre dos y seis años, en tanto evidencia disminución de tiempos y espacios de juego, carencias en la interacción entre pares y equipo educativo, una sobreatención a la disciplina y un énfasis en la enseñanza de lectura, matemática y escritura.

El juego desempeña un rol fundamental dentro del proceso de aprendizaje y desarrollo integral. La implementación de experiencias de aprendizaje significativo basadas en el juego requiere del desarrollo de competencias por parte de los profesionales que interactúan en estos niveles, y es necesaria la creación de espacios y tiempos para el logro de estos objetivos (Pardo et al., 2021). Aunque la educación parvularia reconoce al juego como principio pedagógico y contenido relevante, sería crucial evaluar el tipo de interacciones que se llevan a cabo, buscando garantizar un equilibrio dinámico entre los principios declarados y las acciones desarrolladas en torno al juego.

Ajedrez,

aprendizaje y cognición

Blasco-Fontecilla et al. (2016) indican que el funcionamiento de estructuras relacionadas con el control ejecutivo es uno de los factores relevantes que permiten evaluar el potencial del ajedrez como herramienta de intervención en diferentes contextos, principalmente, en espacios clínicos donde se evidencian trastornos neuropsicológicos. La experiencia en esos contextos mostraría que el uso de habilidades estaría dado frente a la mecánica en este juego, en tanto un jugador recibe un estímulo parametrizado (una jugada), luego aplica criterios para evaluar la situación (valoración de la posición) y, por último, debe dar una respuesta, cuya efectividad estaría dada por los procesos anteriormente involucrados. En este sentido, un jugador de ajedrez opera en situaciones de constante transformación, complejas, dentro de un tiempo establecido, a las que debe dar respuestas efectivas mediante la utilización de estructuras que le permitan organizar, planificar y procesar información.

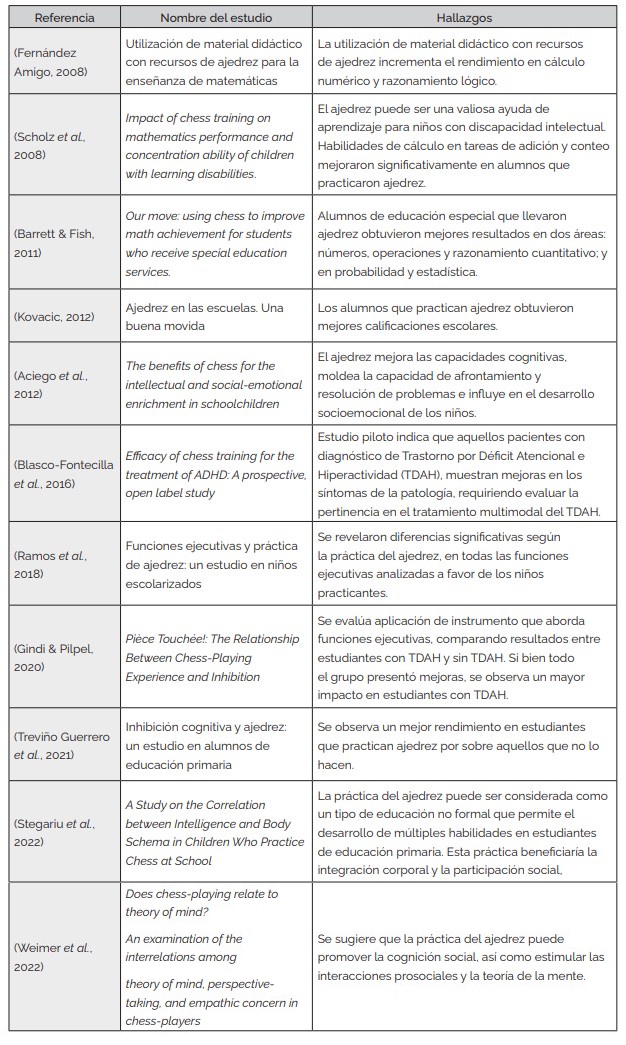

Experiencias relativas al uso del ajedrez vinculado con el aprendizaje y la cognición permiten observar diferentes aproximaciones en torno a la enseñanza y práctica del ajedrez, principalmente en contextos escolares o con personas en edad escolar; evidenciando dos tópicos principales: fortalecimiento del sistema ejecutivo y la estimulación en habilidades socio-emocionales (ver Tabla 1).

Tabla

1

Investigaciones

vinculadas entre ajedrez y aprendizaje

Nota. Adaptación y actualización de la tabla presentada en el estudio de Treviño Guerrero (Treviño Guerrero et al., 2021).

Funciones

ejecutivas

Las funciones ejecutivas (FE) pueden ser comprendidas como un constructo neuropsicológico que aborda procesos cognitivos necesarios para el logro de objetivos, desde la planificación, memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad cognitiva, entre otros (Diamond, 2011). En un nivel ontogénico, su origen estaría dado por un proceso evolutivo, asentándose en las estructuras de la corteza prefrontal (Rothbart et al., 2011; Rueda et al., 2011; Salazar et al., 2021; Santa Cruz & Rosas, 2017). En términos de funcionamiento, si bien el desarrollo óptimo se alcanza al llegar a la edad adulta, en etapas tempranas es posible observar la presencia del funcionamiento ejecutivo, incluso dentro del primer año de vida, convirtiéndolo en un elemento transversal dentro del neurodesarrollo humano (Rosas et al., 2019).

Aunque existe una multiplicidad de definiciones para las FE, en la presente investigación mantendremos la tesis de Rojas-Barahona, entendiendo las FE como “un constructo multidimensional de habilidades mentales de nivel superior, que están orientadas al logro de una meta, como lo sería aprender” (2017, p. 18.). La comprensión bajo un modelo multidimensional permite establecer relaciones entre las diferentes habilidades, así como desarrollar estrategias o intenciones entre y dentro de los subcomponentes del sistema.

La presencia de diversas y complejas variables en el proceso de maduración del ser humano implica que los mecanismos funcionales del sistema ejecutivo atraviesan por diferentes etapas de desarrollo a lo largo del ciclo vital de la persona (Flores-Lázaro et al., 2014). Esta complejización es ampliamente observable en la trayectoria escolar, así como susceptible a programas de estimulación y/o enriquecimiento, encontrando un amplio consenso dentro de la literatura y evidencia empírica en su impacto para el desarrollo en las habilidades de memoria de trabajo, sistema atencional, capacidad de inhibición, planificación y flexibilidad cognitiva (Diamond et al., 2007; Diamond & Lee, 2011; Diamond & Ling, 2016; Robbins et al., 1996; Rojas-Barahona, 2017).

Ajedrez

en el aula

Estudios como el de Amigó (2010) y Aciego et al. (2012, 2016) proponen la enseñanza del ajedrez bajo un paradigma constructivista, considerando la relación del niño con el objeto didáctico, el proceso de enseñanza como un medio para el desarrollo de habilidades mentales y valóricas, el uso de recursos facilitadores y movilizadores del aprendizaje, así como el establecimiento de metas emocionales, sociales, físicas y cognitivas. En este proceso, se indica una valoración y reeducación del educador-monitor que participa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, asignándole un rol orientado a la mediación con el objeto didáctico y guía en la interacción con la multiplicidad de recursos disponibles.

A diferencia del ajedrez competitivo o deportivo, el ajedrez en el aula se encuentra centrado en el proceso de enseñanza y desarrollo de habilidades para el aprendizaje. Este último también es denominado Preajedrez (Alba Rizzo, 2005; Salazar, 2001). Este juego se encuentra gestado desde un foco educativo, utilizando conceptos básicos del ajedrez, diversificando los recursos materiales e incorporando un componente lúdico en la enseñanza. El objetivo de esta actividad pretende el fomento de habilidades de observación, memoria, atención, resolución de problemas, así como pensamiento crítico y lógico, entre otros (Caramia, 2016).

Una aproximación más acabada al proceso de enseñanza está dada por los aportes de Brunia & Van Wijgerden (2015), mediante el método de enseñanza Stappenmethod. Los autores han organizado el proceso de aprendizaje del ajedrez en tres etapas, describiendo paso a paso los estadios de desarrollo por los que atraviesa cada estudiante, en concordancia con abordajes metodológicos que utilizan representaciones concretas. En primer lugar, inician por una etapa material en la que se requiere el uso de material concreto para explorar cada componente del juego, organizando piezas, tablero y movimientos como elementos independientes. Posteriormente, se atraviesa por una etapa espacial, en la que se espera que el estudiante realice conexiones entre piezas, movimientos y tablero, lo que permitiría otorgarle complejidad al juego. Por último, se indica una etapa temporal, como un estadio alcanzable luego de atravesar las fases anteriores, en las que se alcanza una comprensión acabada de los elementos del juego de ajedrez, que permite al estudiante realizar interacciones entre piezas, tablero y movimiento, siendo capaz de proponer estrategias y utilizar recursos tácticos.

La investigación se enmarcó bajo un enfoque cualitativo, desde un paradigma interpretativo y diseño fenomenológico. Se indaga con una muestra intencionada seleccionada con criterios de temporalidad, corporalidad, espacialidad y contexto relacional. En este contexto, el paradigma interpretativo establece una relación dialéctica entre investigador y fenómeno estudiado, apuntando hacia la descripción y reciprocidad con el fenómeno (Taylor & Bogdan, 1987; Vasilachis de Gialdino, 2009). Por su parte, el diseño fenomenológico está dado por el enfoque en las experiencias individuales de los participantes, que busca comprender el significado de estas vivencias a través de sus relatos (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018; Salgado Lévano, 2007). Esta investigación se enmarca en la fase exploratoria de la tesis doctoral Ajedrez en el aula: Impacto de un programa de aprendizaje activo basado en ajedrez sobre funciones ejecutivas en estudiantes de segundo básico, en el contexto de un programa de Doctorado en Educación en una universidad pedagógica pública chilena.

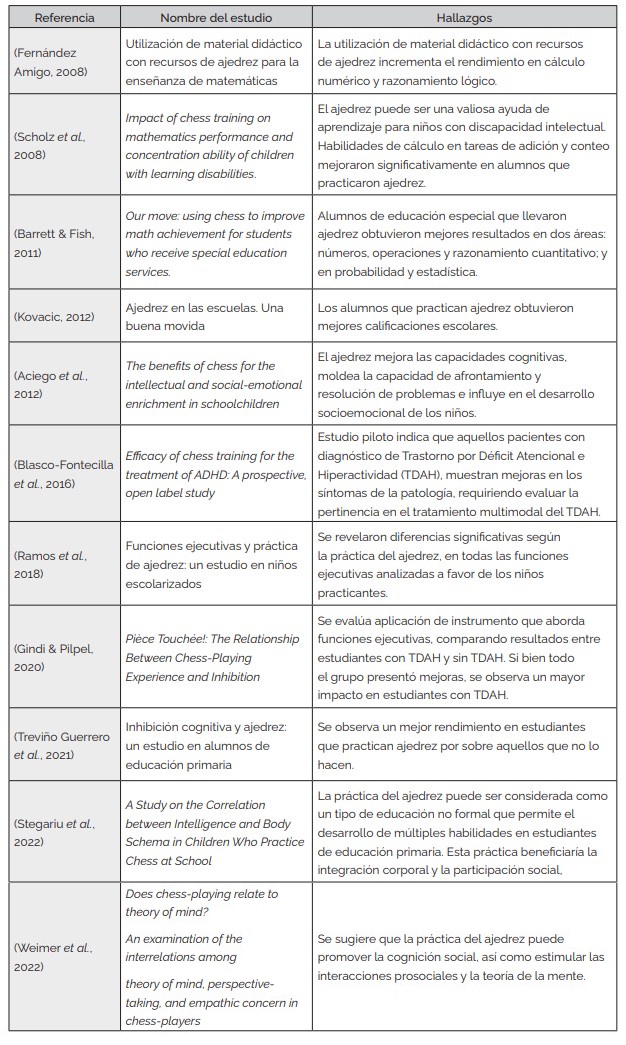

Se entrevistó a cinco educadoras de párvulos que desempeñan acciones de codocencia en un proyecto de ajedrez en el aula, nivel de transición (ver Tabla 2). Dichas docentes, provenientes de tres comunas diferentes, aceptaron participar de manera voluntaria, firmando el consentimiento informado correspondiente. Como la implementación del ajedrez dentro del aula es un aspecto emergente (Aldeán-Riofrío et al., 2022), y en las comunidades educativas no se encuentra masificada la figura del docente especialista en ajedrez, se recurrió a monitores y expertos en la enseñanza de este juego en el rol de codocentes durante la implementación del proyecto Ajedrez en el aula.

En algunas instancias, cuando este rol no estaba totalmente desarrollado por la educadora del nivel, el equipo de aula (asistentes de la educación) apoyaba las acciones del monitor. No obstante, la educadora de párvulos permanecía dentro de la sala durante la implementación.

Finalmente, en cuanto a las consideraciones éticas, se tuvo en cuenta las orientaciones proporcionadas por el Ministerio de Educación de Chile (Navas et al., 2018), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022) y del Ethical Research Involving Children (Centre for Children and Young People et al., 2022). En consecuencia, las educadoras de párvulos participantes del estudio firmaron un consentimiento informado, con el que se dejó constancia del tratamiento reservado de la información y de la identidad de los participantes, dejando a libre disposición para la participación o el abandono en cualquier momento del desarrollo de la investigación. Asimismo, se contó con una expresa autorización por parte de los directivos de los establecimientos educacionales involucrados y el consentimiento informado de las familias.

Tabla

2

Caracterización

de las educadoras de párvulos

El instrumento de recolección de información fue una entrevista semiestructurada aplicada mediante videollamada en plataforma Zoom, de elaboración propia, cuyo guion fue validado por juicio de expertos en metodología cualitativa en educación. El instrumento se estructuró en 18 preguntas agrupadas en tres dimensiones, precedido por preguntas de caracterización que no constituyeron una dimensión de análisis. Las dimensiones son:

D1: Características de la implementación de la experiencia de ajedrez en aula.

D2: Vinculación de la experiencia con aprendizajes y habilidades dispuestos en las BCEP.

D3: Proyecciones y viabilidad de la implementación de experiencia de ajedrez en el aula.

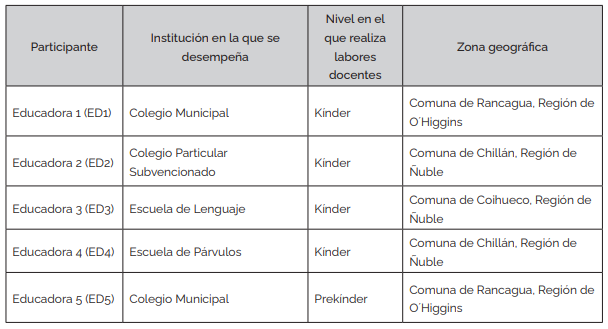

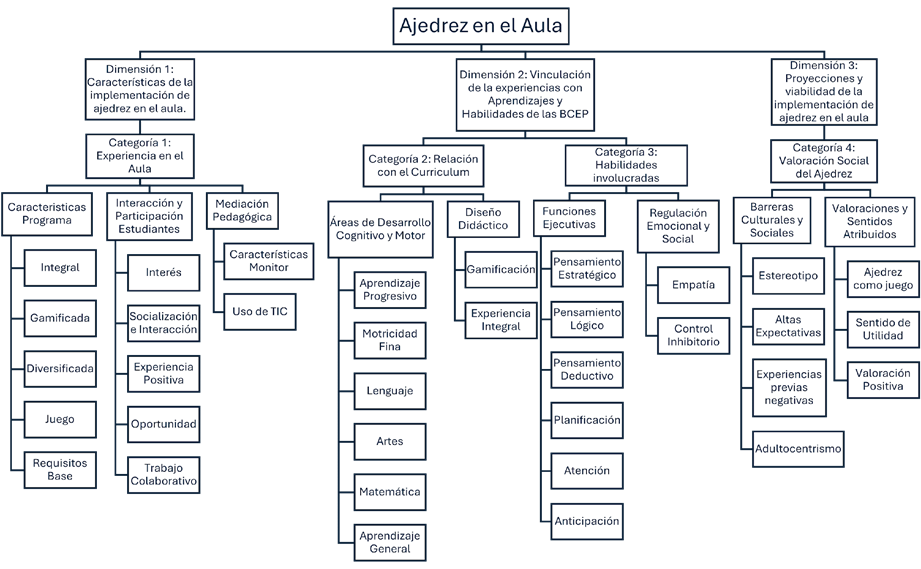

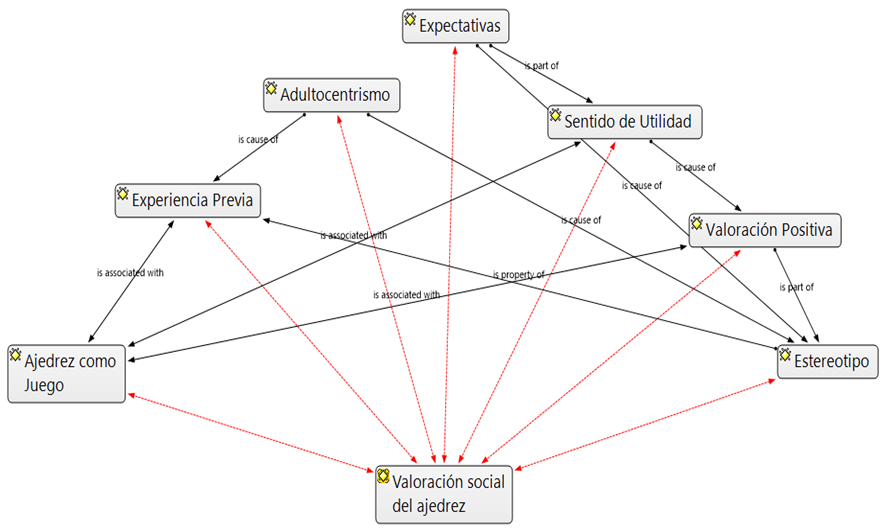

El análisis se basó en el método comparativo constante que forma parte de la Teoría Fundamentada, según la perspectiva de Charmaz (2017). De este modo, se aseguró una estrategia de análisis reglada, sistemática y rigurosa (García, 2023). Se tuvieron en cuenta tres procesos: una codificación abierta, una codificación axial y finalmente una codificación selectiva. Para el proceso de análisis, se recurrió al software Atlas.ti V. 7.5.4. Durante la etapa de codificación abierta, se revisó el corpus y se estableció al menos 115 subcategorías. Una vez concretado este proceso, se inició la codificación axial, definiendo 55 códigos. Luego, se fue realizando la correspondencia y coherencia entre la subcategoría y la cita registrada, combinando o eliminando aquellas en las que no existía vinculación. En la etapa de codificación selectiva, se establecieron relaciones entre las subcategorías que presentaron una mayor saturación, enlazando argumentativamente cada subcategoría hasta que emergieron cuatro categorías robustas que evidencian las percepciones en torno a la implementación del proyecto de ajedrez en el aula (ver Figura 1). El análisis fue realizado a través de redes o mapas conceptuales.

Figura

1

Percepciones

de educadoras de párvulos sobre ajedrez en el aula

Los

resultados del análisis se organizan en tres dimensiones clave:

Experiencia en aula: Caracterización del programa, interacción estudiantil y mediación pedagógica.

Vinculación con aprendizajes y habilidades: Relación con el currículum (proceso de aprendizaje, diseño didáctico) y desarrollo de habilidades ejecutivas, sociales y emocionales.

Proyecciones y viabilidad: Tensiones culturales/simbólicas, valoraciones atribuidas y desafíos de implementación.

Esta estructura jerárquica facilita una comprensión integral de las condiciones, logros y retos del ajedrez en el contexto educativo (ver Figura 2).

Figura

2

Dimensiones

y categorías emergentes sobre ajedrez en el aula

A

continuación, se exponen los principales hallazgos del estudio,

realizando un análisis descriptivo de los resultados. Cabe destacar

que las cinco educadoras (que actuaron como codocentes o coeducadoras

en esta investigación) coincidieron en las categorías

desarrolladas. En cada categoría, se procede a describir lo

planteado, así como las citas pertinentes que permitan corroborar lo

expuesto por ellas.

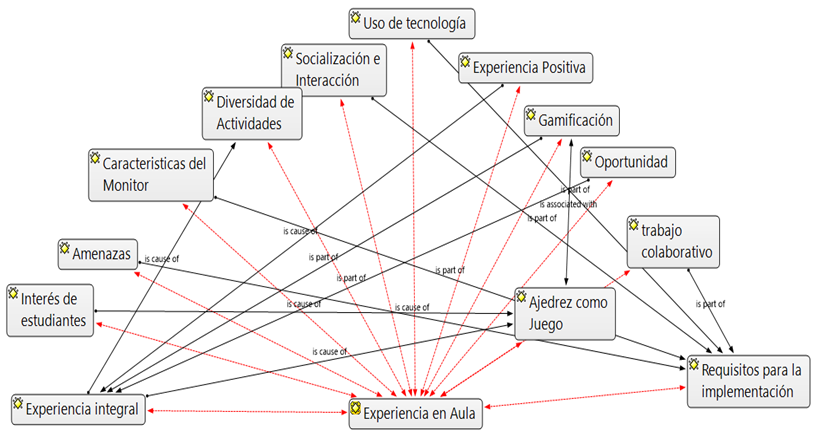

Categoría

1: Experiencia en aula

Esta categoría fue establecida a partir de la dimensión 1, “Características de la implementación de la experiencia de ajedrez en aula”, identificando percepciones en torno a las actividades desarrolladas en aula, las interacciones dentro del equipo educativo y estudiantes, así como las acciones ejecutadas por el especialista en ajedrez (ver Figura 3).

Figura

3

Caracterización

de la experiencia de aula

Las educadoras de párvulos manifiestan que la implementación en aula genera oportunidades para los estudiantes, así como en su práctica pedagógica, en la medida en que requiere de un trabajo colaborativo para su ejecución, permitiéndoles aprender otras estrategias de intervención. Hacen hincapié en que la experiencia es positiva, en tanto se desarrollan diversas actividades, con un fuerte componente lúdico que incluye el uso de tecnologías. En cuanto a requisitos para la implementación, describen una serie de recursos necesarios para su ejecución, tales como tableros, piezas de diferentes tipos, material fungible, pizarra interactiva, proyector, sala de computación, software especializado, ajedrez gigante, fichas de trabajo, entre otros.

A la par con destacar el uso de estos materiales, indican que, en caso de no contar con ellos, la experiencia no tendría el mismo impacto, ya que no permitiría interactuar de manera efectiva con los estudiantes. Un ejemplo es la experiencia vivida durante el confinamiento, entre 2020 y 2021, cuando se realizaron experiencias de ajedrez, pero con un menor grado de participación y disfrute por parte de los estudiantes y el equipo de aula, evidenciado en el testimonio de unas de las educadoras:

En pandemia, no funcionó el ajedrez. Porque eran clases online donde los niños no trabajaban de manera concreta. No se logra entender el ajedrez a través de una pantalla, el ajedrez hay que vivirlo, hay que sentirlo y yo creo que por ahí tuvimos como unas bajas. Los niños no se conectaban mucho, fue como triste ese año de pandemia para el ajedrez, para el profesor. (ED4)

Uno de los elementos más destacados apunta hacia el reconocimiento del ajedrez como un juego y la oportunidad de promover diferentes habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas. Se destaca el rol del monitor como un eje del trabajo en aula, en cuanto a experiencia en el área, manejo de grupo, uso de recursos lúdicos y diversificación de actividades, manteniendo el interés de los estudiantes y fomentando la participación en contextos que trascienden el horario de clases. En este aspecto, se reconoce que es una experiencia integral, lo que puede ser graficado en la siguiente cita:

Por ejemplo, porque ellas [las niñas] igual tenían que hacer estrategias, si bien era un nivel de ajedrez básico, no era un juego, así como completo, ellas aprendían todo el movimiento de los peones, la reina, el rey, ellas sabían todos esos movimientos y hacían juegos a través de colores. Por ejemplo, el equipo Rojo contra el equipo Azul o el equipo, en nuestro caso, el tablero es amarillo con negro. Entonces, era el equipo de las negras contra las amarillas. Llegaban y ellas hacían un juego y tenían premio. Entonces, la dinámica era muy entretenida, estaban todas concentradísimas, si de por si piensa que una niña tiende a moverse un montón, a hablar, a conversar porque está en su naturaleza, se quedaban súper quietas, como súper concentrada… qué movimiento o para dónde iba a moverse el peón o la reina, así que no, súper. (ED3)

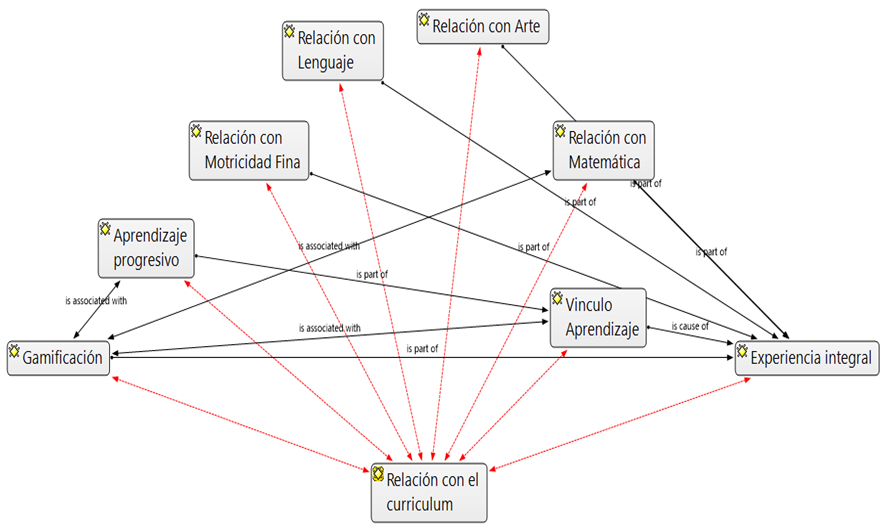

Categoría

2: Relación con el currículum

Esta categoría se elaboró considerando la dimensión 2: “Vinculación de la experiencia con aprendizajes y habilidades dispuestas en las BCEP”. Se identificó aquellas percepciones sobre la vinculación del ajedrez con el currículum del nivel, así como su conexión con las experiencias de aprendizaje (ver Figura 4).

Figura

4

Vinculación

de la experiencia con el currículum

Se

destaca un estrecho vínculo entre el ajedrez y el desarrollo del

pensamiento lógico matemático, destacando principalmente

habilidades cognitivas. No obstante, revelan el potencial del ajedrez

como una experiencia integral que les permite cumplir con objetivos

curriculares de forma transversal. En este punto, se establece una

relación con el desarrollo del lenguaje, potenciado a través de la

implementación de un lenguaje técnico del juego, que fortalece la

narración e interacción pedagógica constante entre pares, así

como con el equipo docente. Este tipo de habilidades son propias de

los ámbitos de formación personal y social, así como del ámbito

de la comunicación (BCEP, 2018). Este tipo de experiencia es visible

en la siguiente cita:

[...] lo que utilizaba eran las matemáticas. Yo encontré que eso me sirvió mucho cuando yo empecé a trabajar con matemáticas. En ajedrez, él iba trabajando, iba cómo clasificando, seriando, iba viendo números, cantidad. Entonces cuando yo trabajé, a los niños no les costó adquirir esos aprendizajes de las matemáticas. (ED5)

En cuanto a la relación con el medio natural y cultural, se destaca que la incorporación del ajedrez se vincula con las áreas de arte y motricidad fina. De acuerdo con las experiencias de las educadoras de párvulos, la inclusión de propuestas lúdicas y didácticas que promueven la manipulación de elementos concretos, junto al uso de diferentes materiales fungibles, permite establecer una conexión significativa en el proceso de aprendizaje con los estudiantes, vinculando el desarrollo del pensamiento con experiencias concretas.

[...] por ejemplo, que yo hago la mayoría de las materias con matemática. Porque, además contaban las casillas. También trabajamos el lenguaje, porque se contó una historia. Por ejemplo, de cómo nació el ajedrez. Entonces, todo eso lo puede ocupar para hacer preguntas, para plasmarlo a través del dibujo, puede utilizar arte, entonces puede ser súper moldeable. (ED3)

Las educadoras de párvulos consideran que el ajedrez mantiene un fuerte vínculo con el aprendizaje, en tanto es un juego que permite fortalecer los aprendizajes de manera progresiva, lúdica y atractiva para los estudiantes. A su vez, reconocen que les proporciona experiencias integrales de aprendizaje, en la medida que una sesión de juego puede conectar diferentes ámbitos. Esto es evidenciable en la presente cita:

Nosotros igual tenemos una serie de aprendizajes, pero como te digo, se puede llegar a diferentes ámbitos: tenemos el lenguaje verbal que pueden usar, el uso de conceptos. En el área de pensamiento lógico y matemático, que sería como la matemática "del común", que utilizarían de primero [año] básico hasta cuarto [año] medio. También, podíamos hacerlo a través del arte, como te decía, que pueden plasmarlo a través del dibujo; pueden hacer ellas mismas sus propias piezas, porque también lo hicimos, entonces se puede ligar a muchas áreas de las Bases Curriculares [de Educación Parvularia]. Depende del aprendizaje que tú selecciones. (ED 1)

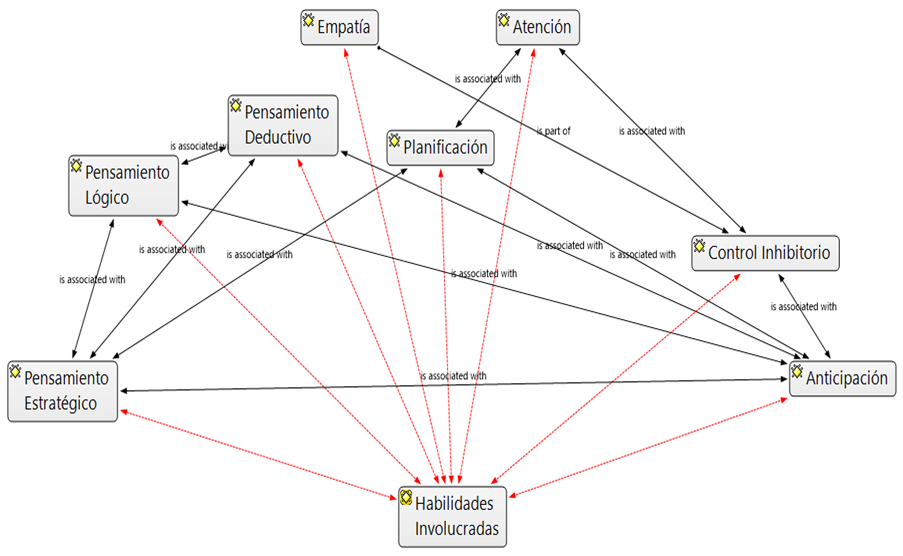

Categoría

3: Habilidades involucradas

Esta categoría se construyó sobre la base de la dimensión 2, “Vinculación de la experiencia con aprendizajes y habilidades dispuestas en las BCEP”, identificando aquellas percepciones sobre habilidades involucradas tanto en la enseñanza del ajedrez como en los efectos de su aprendizaje (ver Figura 5).

Figura

5

Caracterización

de las habilidades involucradas en el aprendizaje del ajedrez

Las educadoras de párvulos destacan la conexión del ajedrez con habilidades del pensamiento, principalmente planificación, pensamiento lógico, deductivo y estratégico. Evidencian su perspectiva en el trabajo realizado, en las diferentes actividades de clases, indicando que son observables en las interacciones de los estudiantes, tanto entre pares como con el monitor. Del mismo modo, se destaca el valor de la empatía y la valoración por la interacción como un elemento basal para el proceso de aprendizaje:

[...] por ejemplo, la parte que es socioemocional, de repente con sólo observaciones, entonces uno veía que los niños si pueden jugar juntos, pueden tomar acuerdos, eran capaces de jugar con las piezas sin pelear. A esta edad, tú sabes que esto es mío y esto es mío no más, y nadie te lo quita. Pero, ellos eran capaces de llevar las piezas, la reina, el rey, el caballo y lograban afianzarse en parejas o en grupos, alternando según las actividades. (ED5)

Se señala que el proceso de aprendizaje del ajedrez fomenta la atención, anticipación, empatía y control inhibitorio, que son observados de forma interdependiente. Las educadoras resaltan que el ajedrez potencia la inteligencia y permite la metacognición. La siguiente cita expresa el impacto y potencial del ajedrez en la estimulación de habilidades:

Mira, de partida, […] nosotros tenemos niños con TEL [Trastorno específico del Lenguaje]. Estos niños que tienen, por lo general, problemas de lenguaje verbal y de nivel comprensivo, entonces también son niños que, en cierto grado, son un poco ansiosos. Entonces, ¿qué necesitan ellos?, darle el tiempo para poder pensar, para razonar, y eso yo siento que eso lo potencia mucho el ajedrez. Porque ellos tienen que buscar la estrategia, pensar cómo poder mover cada uno de los movimientos que tienen que hacer, ellos tienen que pensar. (ED 3)

Categoría

4: Valoración social del ajedrez

Esta categoría se elaboró de acuerdo con la dimensión 3, “Proyecciones y viabilidad de la implementación de experiencia de ajedrez en el aula”, identificando aquellas percepciones sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la implementación del ajedrez en el aula (ver Figura 6).

Figura

6

Caracterización

de la valoración social del ajedrez

Las

educadoras de párvulos indican un sentido de utilidad en la

implementación de este tipo de actividades, manifestando que ostenta

una valoración positiva por parte de la comunidad, y les brinda

oportunidades a los estudiantes, porque se reconoce el ajedrez como

un juego conectado con la inteligencia. Estas oportunidades estarían

ligadas a experiencias deportivas con impacto social en la comunidad

educativa, como lo relata una de las educadoras:

[La apoderadai señala que comenzó [la hija] en primero básico a jugar [ajedrez] con el profesor, y ahora compite y ella es una apoderada de bajos recursos. [La hija] Me dice que se siente feliz y ver a su mamá lo orgullosa que se siente… me dice [la apoderada]: "tía, la llevan a campeonato y la llevan a torneos". Entonces, la oportunidad que le entrega [el ajedrez] a las personas que son de más escasos recursos, es incomparable… Obviamente, no es para todos. Hay que considerar que no a todos les va a llamar la atención el ajedrez, que no todos van a tener la habilidad para lograrlo, pero el niño que lo tenga y le nazca y quiera y que venga de acá adentro [motivación intrínseca] y se le entreguen ese tipo de oportunidades, maravilloso. (ED4)

Las experiencias previas con ajedrez, asociadas con falta de conocimientos en el área, les generaron a las educadoras temores y aprensiones en torno a la aplicación del proyecto. Lo relacionaban con un juego cognitivamente demandante, monótono, aburrido y poco apropiado para niños. Luego de la intervención, señalaron que esta percepción negativa hacia el ajedrez varió. En la siguiente cita, se observa la valoración realizada por una de las educadoras:

Nunca me llamó la atención el ajedrez. ¿Por qué? […] yo pensaba que era algo muy estático, necesitaba mucha concentración, de mucho tiempo, eran muchas piezas, muchos movimientos y al serlo trabajado de una forma tan monótona, por así decirlo, no llamaba la atención. Por eso, yo aquí aprendí [ajedrez] junto con los niños. (ED 1)

La investigación analizó la percepción de educadoras de párvulos sobre el ajedrez como recurso didáctico en preescolar. Los testimonios destacaron su utilidad para desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas y metacognitivas, enfatizando su dimensión lúdica sobre la competitiva (Stegariu et al., 2022). Si bien inicialmente se vinculó al pensamiento matemático (Gindi & Pilpel, 2020; Ramos et al., 2018), también mostró impacto en lenguaje, motricidad y arte, coincidiendo con experiencias internacionales (Pérez Peña, 2020). Las educadoras valoraron su alineación con las BCEP (Mineduc, 2018), especialmente en formación personal, comunicación y relación con el medio (Rupin, 2018), y su aporte a funciones ejecutivas (Stegariu et al., 2022; Escobar-Domínguez & Escobar-Domínguez, 2018).

Estos resultados plantean 3 importantes desafíos en relación con lo que la investigación en este campo ha establecido:

Tensión juego-escolarización: Aunque las BCEP promueven el juego (Mineduc, 2018), su espacio se reduce por presiones académicas (Pardo et al., 2021). El ajedrez podría resignificarlo (Gunes & Tugrul, 2017), pero existe riesgo de instrumentalización.

Brechas formativas: Hay carencias en la formación docente para usar el juego pedagógicamente y con monitores calificados (Gobet & Campitelli, 2006; Pérez Peña, 2020), lo que limita su implementación autónoma.

Desafíos estructurales: Hay todavía restricciones materiales (espacio, tiempo) y simbólicas (valoración del juego) que dificultan su aplicación (Cerda Canales, 2021). La Convención de los Derechos del Niño (art. 31) exige priorizar el juego como derecho, no como herramienta (Lagerlöf et al., 2022), pero persisten brechas entre normativa y práctica (Defensoría de la Niñez, 2020).

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, las percepciones podrían estar influenciadas por estereotipos sociales. Futuras investigaciones deberían evaluar empíricamente su impacto con instrumentos estandarizados o ampliar la muestra a otros contextos geográficos y niveles educativos.

En síntesis, el ajedrez muestra potencial como estrategia lúdico-pedagógica, pero requiere respaldo institucional, formación docente y condiciones adecuadas que prioricen el juego libre, evitando su instrumentalización. Su éxito depende de que se aborde desde una perspectiva situada y educativa, que haga del juego una experiencia integral y significativa para la primera infancia.

Notas:

Aprobación

final del artículo:

Dra.

Verónica Zorrilla de San Martín, editora responsable de la revista.

Contribución

de autoría:

Mario

Castro-Guerra: Conceptualización, análisis formal, investigación,

metodología, escritura del borrador

y

revisión del manuscrito.

Marcos

Santibáñez Bravo: metodología, supervisión

y

revisión del manuscrito.

Disponibilidad

de los datos:

El

conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se

encuentra disponible para su uso público.

Agradecimientos:

Programa

extraordinario de Becas UMCE 2022-00-1176.

Aciego, R., García, L., & Betancort, M. (2012). The Benefits of Chess for the Intellectual and Social-Emotional Enrichment in Schoolchildren. The Spanish Journal of Psychology, 15(2), 551-559.

Aciego, R., García, L., & Betancort, M. (2016). Efectos del método de entrenamiento en ajedrez, entrenamiento táctico versus formación integral, en las competencias cognitivas y sociopersonales de los escolares, Universitas Psychologica, 15(1), 165-176. https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.UPSY15-1.EMEA

Alba Rizzo, M. (2005). Mis primeros pasos en el ajedrez. Editorial Dancadrez.

Aldeán-Riofrío, M., Román-Celi, G., Andrade-Carrión, A., & González-Sarango, J. (2023). Recursos Didácticos para desarrollar la expresión corporal en niños de 5 a 6 años. Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes, 6(11), 4-16. https://doi.org/10.35381/e.k.v6i11.229

Amigó, M. (2010). Dame la mano: El ajedrez como herramienta educativa. Fundación Telefónica.

Barrett, D. C., & Fish, W. W. (2011). Our Move: Using Chess to Improve Math Achievement for Students Who Receive Special Education Services. International Journal of Special Education, 26, 181-193.

Blasco-Fontecilla, H., González-Pérez, M., García-López, R., Poza-Cano, B., Pérez-Moreno, M., De Martínez, V., & Otero-Pérez, J. (2016). Eficacia del ajedrez en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad: Un estudio prospectivo abierto. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 9(1), 13-21. https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2015.02.003

Bruner, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Morata.

Brunia, R., & Van Wijgerden, C. (2015). Step by Step. Cor van Wijgerden.

Burghardt, G. (2010). The Oxford Handbook of the Development of Play. En P. Nathan & A. Pellegrini (Coords.), Defining and Recognizing Play (pp. 10-18). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195393002.013.0002

Caramia, J., Moretti, A., & Reides, M. (2016). Estrategia y táctica del ajedrez escolar. Ventajedrez.

Centre for Children and Young People, Southern Cross University, Childwatch International Research Network, Unicef Office of Research y University of Ontario. (2022). Guía orientación ética 55: consentimiento informado. Centro de Investigaciones de UNICEF; Innocenti.

Cerda Canales, C. (2021). Programas de intervención educativa: relación entre funciones ejecutivas y procesos de enseñanza-aprendizaje. Revista Chilena de Pedagogía, 2(2), 1–23. https://doi.org/10.5354/2452-5855.2021.61188

Charmaz, K. (2017). The Power of Constructivist Grounded Theory for Critical Inquiry, Qualitative Inquiry, 23(1), 34-45. https://doi.org/10.1177/1077800416657105

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2022). Protocolo para la recolección y divulgación de datos sobre niños, niñas y adolescentes participantes en estudios.

Defensoría de la Niñez. (2020). Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Informe País: IA 2020.

Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old, Science, 333(6045), 959-964. https://doi.org/10.1126/science.1204529

Diamond, A., & Ling, D. S. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. Developmental Cognitive Neuroscience, 18, 34–48. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.11.005

Diamond, A., Barnett, S., Thomas, J., & Munro, S. (2007). Preschool Program Improves Cognitive Control. Science, 318(5855), 1387-1388. https://doi.org/10.1126/science.1151148

Escobar-Domínguez, D., & Escobar-Domínguez, D. (2018). El ajedrez educativo como innovación [Educational chess as an innovation]. Padres y Maestros, Journal of Parents and Teachers, (373), 56-61. https://doi.org/10.14422/pym.i373.y2018.009

Fernández Amigo, J. (2008). Utilización de material didáctico con recursos de ajedrez para la enseñanza de las matemáticas. Estudio de sus efectos sobre una muestra de alumnos de 2.° de primaria [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona].

Flores-Lázaro, J., Castillo-Preciado, R., & Jiménez-Miramonte, N. (2014). Desarrollo de funciones ejecutivas, de la niñez a la juventud, Anales de Psicología, 30(2), 463-473. https://doi.org/10.6018/analesps.30.2.155471

García, L. (2013). Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas. Drakontos.

García, P. D. (2023). Los aportes de la teoría fundamentada y del método comparativo constante al estudio de las políticas educativas en perspectiva comparada. Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, 18, 24-36.

Gindi, S., & Pilpel, A. (2020). Pièce Touchée!: The Relationship Between Chess-Playing Experience and Inhibition. Psychology in Russia: State of the Art, 13(1), 133-146. https://doi.org/10.11621/pir.2020.0111

Gobet, F., & Campitelli, G. (2006). Educational benefits of chess instruction: A critical review. En T. Redman (Ed.), Chess and education (pp. 124-143). University of Texas at Dallas.

Gunes, G., & Tugrul, B. (2017). Is chess just a game, or is it a mirror that reflects the child's inner world?, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(2), 438-451.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw Hill Education.

Huizinga, J. (2012). Homo Ludens. Alianza Editorial.

Kovacic, D. M. (2012). Ajedrez en las escuelas: Una buena movida. PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 4(1), 29-41.

Lagerlöf, P., Wallerstedt, C., & Pramling, N. (2022). Participation and responsiveness: children’s rights in play from the perspective of play-responsive early childhood education and care and the UNCRC. Oxford Review of Education, 49(5), 698–712. https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2154202

Marder, S. E., & De Mier, M. V. (2018). Relaciones entre comprensión oral y funciones ejecutivas en niños de nivel pre-escolar. Impacto de un programa de desarrollo integral. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 55(2), 1-16. http://doi.org/10.7764/PEL.55.2.2018.8

Ministerio de Educación de Chile [Mineduc]. (2018). Bases curriculares de educación parvularia.

Navas, M., Martínez, M., Valdebenito, X., & Castillo, H. (2018). Marcos éticos para la investigación en educación con población infantil y juvenil: Hacia una propuesta de orientaciones [Documento de Trabajo n.° 14]. Ministerio de Educación de Chile.

Neri, R. (1963). Juego y juguetes. Eudeba.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2016). Texto 1: Innovación educativa.

Pardo, M., Opazo, M. J., & Rupin, P. (2021). Escolarización de la educación parvularia en Chile: Consensos entre actores del campo sobre su definición, causas y proposiciones, Calidad en la Educación, (54), 143-172. https://doi.org/10.31619/caledu.n54.953

Pérez Peña, L. E. (2020). Iniciación del ajedrez en la infancia preescolar: un experimento pedagógico. Transformación, 16(1), 90-105.

Piaget, J. (1985). La formación del símbolo en el niño. Fondo de Cultura Económico.

Ramos, L., Arán-Filippetti, V., & Krumm, G. (2018). Funciones ejecutivas y práctica de ajedrez: un estudio en niños escolarizados, Psicogente, 21(39), 25-34. https://doi.org/10.17081/psico.21.39.2794

Robbins, T. W., Anderson, E. J., Barker, D. R., Bradley, A. C., Fearnyhough, C., Henson, R., Hudson, S. R., & Baddeley, A. D. (1996). Working memory in chess. Memory & Cognition, 24, 83–93. https://doi.org/10.3758/BF03197274

Rojas-Barahona, C. (2017). Funciones ejecutivas y educación. Ediciones UC.

Rojas-Barahona, C., Förster-Marin, C., Susperreguy-Jorquera, M. I., & Carrasco-Chaparro, X. (2017). Funciones ejecutivas y su vínculo con la educación. En C. Rojas-Barahona (Coord.), Funciones ejecutivas y Educación (pp. 15-40). Ediciones UC.

Rosas, R., Espinoza, V., Porflitt, F., & Ceric, F. (2019). Executive Functions Can Be Improved in Preschoolers Through Systematic Playing in Educational Settings: Evidence From a Longitudinal Study. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02024

Rothbart, M. K., Sheese, B. E., Rueda, M. R., & Posner, M. I. (2011). Developing Mechanisms of Self-Regulation in Early Life. Emotion review: journal of the International Society for Research on Emotion, 3(2), 207–213. https://doi.org/10.1177/1754073910387943

Rueda, M. R., Posner, M. I., & Rothbart, M. (2011). Attentional control and self-regulation, En K. D. Vohs & R. F. Baumeister (Eds.), Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (pp. 284-299). The Guilford Press.

Rupin, P. (2018). El juego dentro y fuera del aula: Miradas cruzadas sobre prácticas lúdicas infantiles en momentos de transición educativa [Informe final]. FONIDE; CIAE; Universidad de Chile.

Salazar, A. (2001), Juego el maestro, ganan los niños. Tekman Books.

Salazar, H., Salas, S., González, M., & Araya, A. (2021). Funciones ejecutivas en escolares con y sin TDAH según padres y profesores. Logos: Revista De Lingüística, Filosofía Y Literatura, 31(1), 138–155. https://doi.org/10.15443/RL3108

Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Liberabit, 13(13), 71-78.

Sánchez-Domínguez, J. P., Castillo Ortega, S. E., & Hernández López, B. M. (2020). El juego como representación del signo en niños y niñas preescolares: un enfoque sociocultural. Revista Educación, 44(2), 313–328. https://doi.org/10.15517/revedu.v44i2.40567

Sandoval-Tipán, L., & Ramos-Galarza, C. (2020). Efectos del ajedrez en el funcionamiento neuropsicológico infantil de la memoria de trabajo y la planificación. Revista Ecuatoriana de Neurología, 29(2), 46-51. https://doi.org/10.46997/revecuatneurol29200046

Santa-Cruz, C., & Rosas, R. (2017). Mapping of Executive Functions / Cartografía de las Funciones Ejecutivas. Studies in Psychology, 38(2), 284-310. https://doi.org/10.1080/02109395.2017.1311459

Scholz, M., Niesch, H., Steffen, O., Ernst, B., Loeffler, M.W., Witruk, E., & Schwarz, H. (2008). Impact of Chess Training on Mathematics Performance and Concentration Ability of Children with Learning Disabilities. International journal of special education, 23, 138-148.

Shanahan, T., & Lonigan, C. J. (2013). Literacy in preschool and kindergarten children: The National Early Literacy Panel and beyond. Brookes Publishing.

Stanovich, K. E. (1986). Los procesos cognitivos y la lectura: El supuesto de especificidad. En J. Torgesen & B. Wong (Eds.), Perspectivas psicológicas y educativas sobre discapacidades de aprendizaje (pp. 87-131). Academic Press.

Stegariu, V. I., Abalasei, B. A., & Stoica, M. (2022). A Study on the Correlation between Intelligence and Body Schema in Children Who Practice Chess at School. Children, 9(4), 477. https://doi.org/10.3390/children9040477

Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de los significados. Paidós.

Treviño Guerrero, S., & Tello Jiménez, J. (2021). Inhibición cognitiva y ajedrez: un estudio en alumnos de educación primaria. Revista de estudios y experiencias en educación, 20(42), 273-290.

Vasilachis de Gialdino, I. (2009). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa.

Vigotsky, L. (1984). Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad preescolar. Akal.

Vigotsky, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo.

Weimer, A. A., Cortez, N., & Razo, N. (2022). Does chess-playing relate to theory of mind? An examination of the interrelations among theory of mind, perspective-taking, and empathic concern in chess-players. Studies in Psychology, 43(2), 389-413. https://doi.org/10.1080/02109395.2022.2058266

i En Chile, “apoderado” es una forma de referirse al tutor o adulto responsable del niño frente a la escuela. Este rol, habitualmente, lo ejerce el padre o la madre.