O

fototátil

Fotografia

em transformação

El

fototáctil

Fotografía en transformación

The

phototactile

Changing photography

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2024.19.2.3778

MAURO

TRINDADE

mauro_trindade@yahoo.com.br – Rio de Janeiro – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0045-6134

CÓMO

CITAR:

Trindade, M. (2024).

O fototátil. Fotografia em transformação.

InMediaciones

de la Comunicación, 19(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2024.19.2.3778

Fecha

de recepción: 22 de mayo de 2024

Fecha de aceptación: 18 de noviembre de 2024

RESUMO

O objetivo deste artigo é identificar e problematizar o significado háptico na fotografia contemporânea brasileira baseada na obra dos artistas Miguel Rio Branco, Bruno Veiga, Renato Velasco e Marcos Bonisson. Procura-se destacar as recentes transformações na produção e na compreensão da fotografia, e compreender a reconfiguração dos modos de representação, que inclui novas tecnologias de produção visual e transformação do próprio sujeito, cuja subjetividade agora é mediada por novas interfaces. Nesse sentido, entende-se que existem indícios de uma desestabilização da visão como sentido predominante e uma reconfiguração geral das formas de representação do corpo e do sujeito que está ligada ao novo destaque do tato, a forma mais intensa e primitiva da percepção humana.

PALAVRAS-CHAVE: fotografia contemporânea, arte, representação tátil e visual, subjetividade.

Resumen

El objetivo de este artículo es identificar y problematizar el sentido háptico en la fotografía brasileña contemporánea a partir de la obra de los artistas Miguel Rio Branco, Bruno Veiga, Renato Velasco y Marcos Bonisson. Se busca poner de relieve las recientes transformaciones en la producción y en la comprensión de la fotografía, y dar cuenta de la reconfiguración de los modos de representación, lo cual incluye a las nuevas tecnologías de producción visual y a la transformación del propio sujeto, cuya subjetividad está ahora mediada por nuevas interfaces. En tal sentido, se entiende que hay indicios de una desestabilización de la visión como sentido predominante y una reconfiguración general de las formas de representación del cuerpo y del sujeto que está vinculada al nuevo protagonismo del tacto, la forma más intensa y primitiva de la percepción humana.

PALABRAS CLAVE: fotografía contemporánea, arte, representación táctil y visual, subjetividad.

ABSTRACT

The aim of this article is to identify and problematize the haptic sense in contemporary Brazilian photography based on the work of artists Miguel Rio Branco, Bruno Veiga, Renato Velasco and Marcos Bonisson. The aim is to highlight recent changes in the production and understanding of photography, and to account for the reconfiguration of the modes of representation, which includes new technologies of visual production and the transformation of the subject itself, whose subjectivity is now mediated by new interfaces. In this sense, it is understood that there are signs of a destabilization of vision as a predominant sense and a general reconfiguration of the forms of representation of the body and the subject, that is linked to the new prominence of touch, the most intense and primitive form of human perception.

KEYWORDS: contemporary photography, art, visual and tactile representation, subjectivity.

1.

INTRODUÇÃO

“A geometria de Tlön compreende duas disciplinas um pouco distintas: a visual e a

tátil. A última corresponde à nossa e a subordinam à primeira”.

(Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius).

“Quem

sabe se ao tato não chegará sua vez, e se alguma feliz casualidade

não abrirá a

fonte de novos gozos?”

(Brillat-Savarin, Physiologie du goût).

“Que

a vida não é só isso que se vê

É um pouco mais

Que os olhos não conseguem perceber”.

(Paulinho

da Viola e Hermínio Bello de Carvalho, Sei

Lá Mangueira)i.

Este artigo pretende refletir a respeito da tatilidade dentro da fotografia contemporânea e das implicações estéticas advindas de sua aproximação com a visão, a partir do exame histórico de como se constituiu a preponderância desta última como sentido hegemônico. A pesquisa aborda a obra dos artistas Miguel Rio Branco, Bruno Veiga, Renato Velasco e Marcos Bonisson, que usam a fotografia como suporte, em diálogo com a história, a filosofia e a literatura. O intuito é ressaltar as recentes transformações na produção visual, com a dissociação do óptico em múltiplas tecnologias e nos novos entendimentos da fotografia a partir do final do século XX.

Uma ampla reconfiguração dos modos de representação na sociedade contemporânea indica uma aproximação da visão com o tato, enquanto a subjetividade do próprio sujeito passou a ser mediada por novas interfaces. Nesse sentido, há uma mudança no regime das imagens e na compreensão de como a visão se relaciona com outros sentidos. Pode parecer disparatado imaginar uma decadência da preponderância da visão, já que dependemos dela para praticamente todas as ações, mas talvez a questão não seja assim tão ilógica, se, de maneira singela, examinarmos o quanto nosso dia a dia requer outros sentidos. Em primeiro lugar, por mais ampla e necessária que seja a visão como forma de acesso ao mundo, nem todas as atividades humanas, sequer as produtivas, a necessitam obrigatoriamente. Algumas especializações convocam outros sentidos, como o tato. Compradores de lã e algodão são capazes de perceber diferenças milimétricas apenas com o roçar da ponta dos dedos sobre as fibras vegetais; dentistas descobrem cáries através de uma sutil mudança na resistência da dentina escrutada com a sonda ou a broca. E nenhuma forma de aferir a febre superou em rapidez e praticidade a mão do clínico –e dos pais– sobre o corpo do paciente. Pintores, desenhistas e marceneiros dependem das mãos, ainda não inteiramente demitidas. Na vida cotidiana, pode-se avaliar personalidades pela tensão ou flacidez de um aperto de mão ou um abraço. E inúmeras ações físicas realizadas, desde o momento que pousamos os pés no chão ao levantar da cama até voltar para casa e reabrir a porta, são regidas pelo tato.

Depois da visão, dependemos da audição para quase todas as tarefas, mas algumas profissões requerem ouvidos muito mais atentos. Músicos são a lembrança mais óbvia, mas engenheiros e mecânicos ouvem as máquinas e são capazes de identificar rolamentos defeituosos ou problemas de sincronização em meio a sinfonia de rangidos e explosões.

Olfato e paladar são mais sutis e particularizados, mas ainda assim fundamentais para a compreensão do mundo que nos cerca. Não precisamos ver o alho ou a cebola no azeite quente para perceber que algo está sendo refogado; ou admirar o amarelo intenso de uma manga para reconhecê-la, basta sentir seu odor intenso. Sabores costumam ser igualmente poderosos e evocativos, e a literatura guardou os mais variados exemplos, a começar pelo narrador de Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust (1995) –cujas lembranças retornam à infância na cidade de Combray, após molhar no chá suas madeleines e desencadear memórias afetivas e que “por si mesmas nada significam se não se souber extrair o que encerram!” (p. 201)–. Esses exemplos dão conta, apenas em parte, da importância dos sentidos na vida comum. Em caso extremados, olfato, tato, paladar e audição tornam-se cruciais para o bem-estar. A incapacidade de perceber variações de temperatura pode levar a queimaduras e hipotermias; ausência de sensação nos membros costuma provocar cortes e edemas; atropelamentos de surdos são corriqueiros; alimentos com aparência perfeita podem estar deteriorados e, portanto, com odor ou gosto alterados que devem ser ponderados. No prisma do olfato, o fragrante das flores e o etéreo das frutas aproximam-se do queimado dos incêndios e o pútrido das fezes e dos cadáveres.

2.

PENSAR O OLHAR

Nenhum dos sentidos parece ter existência independente, sem uma participação cognitiva e sinestésica que os reúna em busca de uma percepção mais ampla da realidade. O espaço perceptivo contém elementos distintos da experiência sensível e todos os sentidos cooperam na construção mental da realidade.

Para o historiador Lucien Febvre (1949) o homem viveu em contato direto com a Natureza, pelo menos, até o Renascimento, quando passou a habitar de forma mais sistemática ambientes controlados, dentro das cidades. Dessa maneira foi mitigada a necessidade do uso dos “sentidos corpóreos” –tato, olfato e paladar– em favor da visão e da audição. A unidade mantida durante séculos entre os sentidos esgarçou-se ante as nobres necessidades de um novo ambiente social e econômico.

Mesmo dois séculos após o auge da Renascença ainda persistia um certo entendimento do corpo como entidade única e coesa que não poderia ser desmembrada. O que somente ocorreu a partir de transformações mais radicais na estrutura de poder e de uma vasta reconstituição dos saberes, na qual corpos, desejos e percepções humanas reorganizaram-se em uma lógica moderna, capaz de definir o sujeito de uma forma inédita.

A partir do início do século XIX a visão ganha mais e mais destaque, dentro de uma modificação geral do conhecimento científico e das regras culturais e sociais nas quais o corpo se insere. Há, em especial, uma dissociação entre o tato e a visão, dentro de uma nova concepção do espaço físico que proveu a sociedade de um novo sujeito, com uma visão autônoma que se torna o instrumento racional capaz de lidar com um universo mais amplo e complexo. As pesquisas de Hermann Helmholtz (Wade, 2021) e de Gustav Fechner (Ferreira et al., 2022) destacavam os estímulos da visão e suas relações com as condições psicológicas do ser humano, o que abria caminho para novas formas de controle e sujeição do indivíduo.

Constance Classen (2012), em seu livro The deepest sense: A cultural history of touch, afirma que o sentido háptico passou a ser menosprezado pela literatura médica e ciências sociais a partir do século XVIII. Para a pesquisadora

Se essa história pudesse ser escrita, por que não seria? O tato está no cerne da experiência de nós mesmos e do mundo, no entanto, muitas vezes permanece sem ser falada e, cada vez mais, sem ser historicizada. Realmente, diversos relatos históricos do passado são tão incorpóreos que parecem pouco mais do que um jogo de sombras, uma procissão de fantasmas que certamente nunca sentiu o aperto de um sapato, nem o corte de uma espada. Esta omissão de experiência tátil é notável não só no campo da história, mas também nas ciências humanas e sociais. Parece que [os cientistas] foram tantas vezes advertidos para não tocar que estão relutantes em investigar o mundo tátil, mesmo com nossas mentes. (p. xi).

Ha uma cisão marcante entre corpo e mente que refuta a noção de animalidade no homem e que, segundo o antropólogo Lévi-Strauss (1973), “julgou-se assim suprimir seu caráter mais irrefutável, a saber, que ele é em primeiro lugar um ser vivo” (Roudinesco, 2008, p. 167). O corpo, dentro dessa lógica racionalista, é mero veículo ou receptáculo da consciência e não parte indissociável do pensamento. Assim, todo o corpo torna-se exterior às ideias, enquanto a mente está livre das influências corpóreas que perturbam a razão, em uma herança de um platonismo distante que só consegue perceber o mundo em um “pensamento de sobrevoo” (Merleau-Ponty, 2004, p. 14).

Longe dos objetos e prevenido dos contatos físicos, é o olho que percebe e define, julga e pondera. De todos os sentidos, é a visão que consegue discernir o mundo a maiores distâncias, o que a posição bípede humana privilegia. Ao mesmo tempo, o bipedismo conquistado por adaptações musculoesqueléticas e neuromotoras distanciou os hominídeos do chão e dos odores do ambiente e do próprio corpo.

A constituição de um espectador, com uma visão isolada de outros sentidos, se manifestou ao mesmo tempo que se estabeleceram novas formas de visualidade no século XIX, em novos arranjos do poder. É a época de cartazes de rua, rótulos e anúncios, a luz elétrica e os movimentos artísticos que passam a se suceder ou se sobrepor com enorme velocidade. Jonathan Crary (2012) observa que esta transformação do sujeito observador tem suas raízes em tempos mais distantes, no começo do século XIX, e

assim como agora, os problemas da visão eram fundamentalmente questões relativas ao corpo e ao funcionamento do poder social. (...) desde o início do século XIX, um novo conjunto de relações entre o corpo, de um lado, e as formas do poder institucional e discursivo, de outro, redefiniu o estatuto do sujeito observador. (p. 12)

Para o escritor, a ruptura com os modelos clássicos de visão foi muito além das alterações nas aparências das imagens e das obras de arte e “foi inseparável de uma vasta reorganização do conhecimento e das práticas sociais que, de inúmeras maneiras, modificaram as capacidades produtivas, cognitivas e desejantes do sujeito humano” (Ibid.). Nesse sentido, a invenção da fotografia e movimentos artísticos como o Impressionismo, menos que os responsáveis pelo apogeu da visão, foram efeitos tardios de uma transformação mais profunda da compreensão da realidade e do sujeito.

3.

NOVAS MUDANÇAS

Nas últimas décadas do século XX, ocorre mais uma vez uma reconfiguração do modelo de visão concomitante à crise das práticas e conceitos artísticos. Do ponto de vista científico, nas últimas décadas houve uma revalorização dos outros sentidos como forma de conhecimento e, em termos estéticos, emergiram novas formas de representação cujo impacto mais profundo está relacionado com o desenvolvimento de tecnologias da computação e da comunicação em massa, que têm sido legitimadas no campo artístico pelas mesmas instituições que defenderam o estabelecimento do modernismo. Portanto, não chega a ser surpreendente a compra, por parte de grandes museus dos Estados Unidos e da Europa, de produtos tipicamente comerciais e industriais dos anos 1980 e 1990, caso de videoclipes pelo Museum of Modern Art (MoMA), defendida pela então curadora de vídeo Barbara London, que adquiriu dezenas de clipes, entre eles de David Bowie e de Laurie Anderson, para o acervo desse museu.

Em 2013, o mesmo MoMA tornou-se o primeiro museu do mundo a incluir games em seu acervo, com Pac-Man (1980), Tetris (1984), Another World (1991), Myst (1993), SimCity 2000 (1994), Vib-ribbon (1999), Katamari Damacy (2004), EVE Online (2003), Dwarf Fortress (2006), Portal (2007), Flow (2006), Passage (2008) e Canabalt (2009). Outra aquisição foi realizada pelo Museu Smithsoniano de Arte, que adicionou ao seu acervo os games Halo 2600 e Flower. Os games agora entronizados em museus tradicionais dos Estados Unidos representam a parte mais lucrativa da indústria do entretenimento, tendo superado o cinema, a música e a televisão. Em 2010, as vendas de consoles, jogos e serviços relacionados a games na Internet ultrapassaram a marca dos US$ 60 bilhões, enquanto todos os filmes produzidos em Hollywood lucraram US$ 31,8 bilhões naquele ano. No mesmo período foram lançados cerca de 500 filmes pelos estúdios norte-americanos, enquanto chegaram ao mercado daquele país 1638 novos games. Se, por um lado, o ingresso dos games no campo da arte possa insinuar uma sujeição das instituições artísticas ao poder financeiro de grandes corporações transnacionais, por outro, o esgarçamento do conceito de arte parece acompanhar o afastamento das formas artísticas tradicionais de seu lugar de excelência na produção visual, em ressonâncias longínquas com a operação de deslocamento dos objetos cotidianos para o mundo da arte realizado pelo dadaísmo.

Ao mesmo tempo, a valorização desses trabalhos eletrônicos e digitais aponta para uma retração do campo óptico como espaço paradigmático de uma arte que foi decididamente visual. O som passou a ter grande revelo na produção dessas obras e as imagens hiperestésicas se tornavam cada vez mais intensas. E todos os trabalhos citados pertencem ao universo da simulação e não mantêm nenhuma relação indicial com a realidade, tendo sido criados através de processamento digital. Mesmo O Superman, clipe de Laurie Anderson, de 1983, incluído no acervo do MoMA, estremece as certezas visuais –e sonoras– ao manipular as imagens e a voz gravada da cantora e, ao mesmo tempo, tematizar essas mesmas inserções e aquilo que o tecnológico realiza no corpo e na subjetividade humanas. A utilização do vocoder –abreviação de voice encoder ou, em português, codificador de voz– sintetiza a voz humana, retirando seu timbre e entonação naturais, o que acentua o caráter mecânico na maneira como nos “comunicamos, ensinamos e aprendemos, os modos como percebemos, pensamos e interagimos no mundo” (Santaella, 2007, p. 126). A letra erudita da música, com citações à ópera El Cid, de Massenet, parodia as mensagens automáticas de secretárias eletrônicas, frases de comerciais e de teleatendimento, em uma negociação eletroeletrônica dos relacionamentos interpessoais do qual o telefone foi o dispositivo pioneiro, mais tarde superado pelos celulares e pela Internet. Nesse sentido, o subestimado filme Ligações perigosas, de Roger Vadim, de 1959, é um importante antecessor nas reflexões do maquínico nas relações humanas e no próprio corpo, injunção que se tornaria cada vez mais presentes nas décadas seguintes, com a chegada do walkman, discman, gameboys, MP3, MP4, fones auriculares, próteses orgânicas, celulares, óculos e relógios inteligentes. Uma atualização plausível da obra de Vadim foi Denise está chamando, de 1995, com direção de Hal Salwen, no qual a impessoalidade das relações sociais e a onipresença do tecnológico na subjetividade, representada pelo celular, é marcante.

4.

CIBORGUES, HISTÓRIA E FILOSOFIA

O homem-máquina, o pós-humano, o biomaquinal, o cyberpunk e o ciborgue, entre outras denominações precárias para as novas condições do ser humano e do ambiente tecnológico que toma conta do natural, prescinde da visualidade pura como forma de apreensão da realidade, agora substituída pela interface digital. É o corpo que revela os novos arranjos de poder. Há uma tradição na arte e na ciência do entendimento do corpo como imagem socialmente construída, veículo de narrativas e símbolo de toda a humanidade, especialmente o nu, sem interferências locais ou temporais de vestuário. Através de sua postura, gestos, movimentos e pelas próprias características estruturais, o corpo desempenha um papel moral e filosófico que, desde o academicismo, inspirava-se nos modelos da Grécia clássica. Pôr em jogo os modelos dos corpos significa uma nova lógica do poder que constitui esses paradigmas em acordos e tensões.

As transformações do corpo e da percepção são igualmente identificáveis no campo acadêmico, onde a deflexão da importância da visualidade tem sido pesquisada na filosofia, na comunicação e nas ciências cognitivas. Segundo Mark Hansen (2004), as novas tecnologias de manipulação da imagem perturbaram a onipresença do olhar e seu entendimento como o sentido mais importante para a apreensão do real.

A era digital e o próprio fenômeno da digitalização podem ser entendidos como uma alteração na demarcação de dois termos cruciais: mídia e corpo. Ou seja, como a mídia perde sua especificidade material, o corpo toma uma função mais proeminente como processador seletivo de informações. (p. 25)

Para Hansen, a era digital deslocou a visão de seu lugar de destaque. E suas funções estão sendo realocadas pelas novas mídias, que não fazem mais referência ao observador no plano do real, do universo visualmente perceptível. Com isso, argumenta, há uma primazia da emotividade e dos processos sensoriais interoceptivos que geram uma “espacialidade tátil” independente do espaço exterior. Neurocientistas, por sua vez, discutem cada vez mais a primazia do visual e sugerem que as relações entre as percepções de diferentes sentidos não são apenas cumulativas, mas realizam um intrincado processo de correspondências.

Esses casos raros fornecem subsídios para os neurocientistas afirmarem que os sentidos não trabalham de forma independente, como máquinas distintas em uma mesma fábrica chamada corpo humano, modelo do orgânico baseado numa lógica mecanicista oriunda do século XIX. “Pesquisas desenvolvidas nos últimos 15 anos demonstram que nenhum sentido opera sozinho”, nota Lawrence Rosenblum (2013, p. 79), professor de Psicologia da Universidade da Califórnia. Ele aprofundou-se na questão da multissensorialidade a partir do estudo de surdos capazes de realizar leituras labiais e hoje acredita que a fala é percebida não apenas pela audição, mas também pela visão e o tato. E o próprio cérebro compartilha áreas de atividade para mais de uma função sensorial, de forma que ele extrai informação das percepções através de uma combinação dos sentidos.

Martin Jay (1993), da Universidade da Califórnia, observa que há algumas décadas surgiu na filosofia e na história –especialmente francesas– uma crítica à visão como o mais nobre dos sentidos. Seu livro Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought é uma resenha crítica sobre o que pensadores de diversas tendências escreveram a respeito da visão no século XX. Para o professor, o escrutínio realizado por uma ampla gama de pensadores que questionam a posição dominante da visão na cultura ocidental –entre eles, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser, Guy Debord, Luce Irigaray, Emmanuel Levinas e Jacques Derrida– desafia a capacidade supostamente superior dos olhos de fornecerem acesso ao mundo. Segundo Jay, a partir das críticas à cumplicidade visual com a opressão política e social na sociedade de espetáculo e de vigilância, nota-se uma relação íntima entre filosofia e teoria social com o privilégio da visão no Ocidente.

Baseado nas ideias do crítico de cinema Jean-Louis Comolli (1980), que considera a chegada das ferramentas escópicas do século XIX, entre elas, a fotografia, como o “início da crise do olhar na sociedade ocidental” (p. 123), Jay enumera as críticas cada vez mais frequentes à visão, a começar pela arte anti-retiniana de Duchamp até chegar a Jean Baudrillard e Jean-François Lyotard. Jay (1993) acredita que a visualidade no pós-modernismo tenha alcançado um caráter apoteótico, com “o triunfo do simulacro sobre o que pretende representar, uma verdadeira entrega ao espetáculo fantasmagórico ao invés de sua subversão” (p. 133). Para o escritor americano, as imagens à deriva de seus referentes, não são nada além de si mesmas ou “a precessão de simulacros”, citando Baudrillard (1991). A transformação da realidade em imagens leva a “um mundo obsceno de hipervisibilidade: o terror do todo-demasiado-visível, a voracidade, a promiscuidade total, a pura concupiscência do olhar” (Jay, 1993, p. 131).

No seminal Simulacros e Simulação, Baudrillard (1991) escreve a respeito do impacto mais profundo da perda de referências em um mundo massivamente dominado pela reprodução de imagens, as quais perdem qualquer ligação com um original e terminam por substituir a própria realidade.

Já não se trata de imitação, nem de dobragem, nem mesmo de paródia. Trata-se de uma substituição no real dos signos do real, isto é, de uma operação de dissuasão de todo processo real pelo seu duplo operatório, máquina sinalética metaestável, programática, impecável, que oferece todos os signos do real e lhes curto-circuita todas as peripécias. (p. 9)

No universo hiperestésico das metrópoles, cujo ambiente urbano e digital nos sobrecarrega de estímulos e desorienta o sujeito, os próprios fundamentos da realidade entram em xeque. Na crise da visualidade do locus contemporâneo, o corpo é convocado como produtor de sentidos, capaz de lidar com as perturbações de um espaço sempre em transformação. As alterações no entendimento do tempo e do espaço nas artes indicam mudanças ainda maiores na maneira como compreendemos o mundo e nossa própria identidade, pois estamos intrinsecamente relacionados a nossos esquemas de representação espacial (Wertheim, 2001).

A desestabilização da visão como centro da atenção e da consciência está indelevelmente ligada à ascensão da forma de percepção humana mais intensa e primitiva. Ou, como escreve Paul Valéry (1960) em sua peça teatral L’idee fixe ou Deux hommes à la mer, “o que há de mais profundo no homem, é a pele” (p. 216). As fotografias de alguns artistas selecionados para este trabalho tematizam e refletem de que forma podemos considerar as questões do háptico no fotográfico e do movimento inserido na imagem estática.

Se a fotografia ajudou a ver além do olho, reaparelhando o homem para as novas necessidades da sociedade industrial e uma nova concepção de um tempo-espaço comprimido e acelerado, parecem surgir novas inteligências e sensibilidades, onde o arquivo do mundo parece estar liquidado ante a universalidade das coisas incontáveis e a incapacidade de darmos conta desse mundo que escapa ao controle dos equipamentos de deteção. O trabalho desses artistas é um reingresso à tatilidade e à abstrusão, o que deixa claro a opacidade do dispositivo fotográfico e, ao mesmo tempo, a necessidade de aproximação do háptico como forma de reconhecimento do real.

Refiro-me a esta tendência fotográfica como fototátil, na qual os dois sentidos perceptivos se misturam em uma mesma célula de dois semas, como unidade mínima de significação. O antepositivo fot é rico em derivações na Língua Portuguesa e tem suas origens no grego φωτoς –luz, claridade, de onde procede a luz ou que se utiliza da luz–. Sua abrangência vai desde o phaos, como luz, nascer ou brilho dos olhos, até mesmo os phainomenos, raiz etimológica de fenômeno, em sua origem, vividamente, claramente, e ainda a palavra imaginação, igualmente iluminada pelo radical grego em fantasia. Na mitologia, e o epíteto do romano Apolo –phoibos– “o brilhante”, deus do sol, capaz de ver os alvos distantes e que representa a compreensão intelectual e a objetividade, aquele que enxerga de longe o que ainda virá.

Tátil, por sua vez, remete ao latim tactilis, flexão nominativa de tactus ou “sensível ao tato” ou ainda palpável, tocável e mesmo o que pode ser percebido pelo tato. Perceber é igualmente percipere, ou notar, compreender, mas originalmente “pegar ou agarrar com a mente”, de per, totalmente, e capere, pegar, agarrar. Daí que em suas origens podemos entender que a compreensão era entendida como tátil e que os outros sentidos necessitavam igualmente de contato para a apreensão do objeto, pois é preciso fazer contato, como a pimenta que toca a língua ou a luz que fere os olhos. E nessa mesma lógica, em sua antonímia, o intacto mantinha-se “sem ter sido tocado”. Em baixo latim, tago, tango é ferir, picar, cozer, puncionar e, em uma raiz latina ainda mais fecunda, set ou sent, de onde advém o verbo sentio ou “eu toco”. E, mais além, sentio também é comprovar, perceber, sentir, pensar e opinar.

5.

OS ARTISTAS

Ser tocado é, portanto, igualmente pensar e ser ferido, sofrer com a imprevisibilidade da vida e os golpes que ela oferece na carne, não apenas com a verbosa exegese das coisas, mas com elas próprias em sua materialidade, peso, dureza e rispidez, como nos previne a máxima de Ovídio: língua ferit, manus necat, ou “se a língua fere, a mão mata”. Toda essa digressão etimológica procura explicar a escolha de fototátil por composição morfológica e, ao mesmo tempo, apontar para a fotografia de Miguel Rio Branco, marcada –melhor dizendo, ferida– exatamente pela questão tátil.

Obras como Ponto Cego e Doce Suor Amargo (imagens 1 y 2), do fotógrafo, trazem de maneira indelével o toque do mundo sobre a fragilidade e os desejos da carne. Vida, morte, sexo, fome e vertigem estão presentes nesta série realizada em Salvador. Cães sarnentos ao desabrigo na calçada, raquíticos e imundos, fazem pendant cromático e existencial com mendigos nas mesmas calçadas e nas mesmas condições. “O significante é sujo porque a significação risca a transparência e fere a matriz” (Rio Branco, 2012, s/p), alerta o curador Paulo Herkenhoff.

Imagem

1.

Ponto

Cego,

de Miguel Rio Branco

Fonte: Rio Branco, M. (2012).

Imagem

2.

Doce

suor amargo,

de Miguel Rio Branco

Fonte:

Rio Branco, M. (2012).

Rio Branco fotografa as prostitutas, os bêbados, os mendigos e os desocupados na região do Pelourinho na cidade da Bahia, Salvador, décadas antes das tentativas de reurbanização e expulsão do lúmpen que habitava seus antigos e nobres sobrados transformados em cortiços e prostíbulos. O fotógrafo aproximou-se dos moradores do bairro histórico durante sua estada na capital baiana:

Eu morava lá. Então aquilo era perto de mim, do ateliê. Morei em Piatá e na Boca do Rio e eu fazia retratos das pessoas. Então havia certa ligação, por eu fazer uma coisa que era útil para elas. Isso durou seis meses. (Bartholomeu, 2012, p. 8)

Sua fotografia é suja, vil. Retrata sem denuncismo o abandono completo pelo Estado de moradores localizados na região mais nobre da antiga capital da colônia. Se há miséria, diferenças sociais, desprezo e invisibilidade de uma população, as imagens falam por si mesmas, sem se aproximar da objetividade jornalística míope aos laços emocionais daquela população que se estendem até o artista. Há, segundo ele, uma identificação dele com os retratados e vice-versa:

Pelo fato de eu ter viajado a vários lugares, ou você fica sem raízes ou você fica com muitas raízes. Acho que vou atrás de identidade. Quando estive em Havana, no vernissage, um cara negro quis conhecer-me. E quando ele viu que eu era branco, me deu um esporro. “Como, você é branco?” Então existe uma questão, que eu não sei o que é exatamente, de pessoas que conseguem transitar sem ter uma raiz específica. Mas que tem uma empatia ou uma ligação que eu não sei explicar. (Ob. Cit., p. 10)

Se ainda há algo de jornalístico nestas imagens, elas devem ser repensadas em um novo contexto estético, no qual a isenção do repórter se dilui no próprio tema e se revela dentro da fotografia. A câmera não é invisível, mas participa da ação, seja como partner de uma coreografia predeterminada, seja pela interferência que sua presença provoca nos personagens e no ambiente. A relevância social do fotojornalismo não está expurgada, mas aqui não há o documento, que busca enquadrar em um miserabilismo redivivo as carências de um grupo. Antes de ser um registro objetivo do tema retratado, sua fotografia expressionista só se aproxima do noticiário como uma metáfora da vida contemporânea, reveladora da condição humana como um todo. Para Miguel Rio Branco, as grandes questões internacionais são anódinas, sentidas com indiferença para quem se aflige com o local e o imediato.

Os nus, os momentos familiares/afetivos apresentados com as imagens das ruas, dos bares, do interior das residências e dos prostíbulos em ruínas arquitetônicas que emolduram a aniquilação humana e o fausto e o esplendor dos grandes sobrados do século XIX, tudo deteriora-se em rebocos caídos, paredes manchadas, pisos quebrados e uma permanente ameaça de desabamento, cenário ideal para as cortesãs desenxabidas e, mesmo assim, emocionantes. Não por compaixão ou simpatia, mas pela capacidade de superar as dificuldades mais aflitivas e perigosas. A ampliação temática da fotografia contemporânea realizada por Miguel Rio Branco implica em um alargamento do conceito artístico. A fotografia familiar expressa com todos seus “defeitos” técnicos –cor saturada, granulação excessiva, enquadramentos idiossincráticos– adquire dimensão estética e empatia entre fotógrafo e fotografado. A imagem intimista revela, tanto quem é visto quanto quem vê, as origens de sua vida psicológica, na qual a questão tátil se sobressai:

Tento realmente fazer algo que seja mais, sei lá, mais tocável mesmo; que toque e que seja tocado. Não é apenas um olho ou um trabalho cerebral como certas pessoas acham. O que me parece de fato interessante é o lado emocional de tocar as pessoas de alguma forma. Aquilo que você mostra pode tocar as pessoas de uma forma que dá vontade de chorar mesmo; porque, afinal de contas, chorar ou ter alegrias e próprio do ser humano; não dá para querer sempre racionalizar. Para mim é importante essa questão de a arte ter um sentido tocável, palpável; e bom isso; você se sente mais vivo quando não só racionaliza, mas sente realmente. E o ser humano perde muito isso. Os bichos todos se picamii antes de o tsunami vir, e o homem fica lá, esperando a onda chegar, desconectado da natureza, desconectado de seus sentimentos. (Bartholomeu, 2012, p. 20)

A cor é o elemento simbólico preponderante no trabalho de Rio Branco, que também é pintor e desenhista. A intensidade da cor levada ao limite foge dos contornos da figura e explode em mancha, em luz que transborda da forma. O tátil em suas narrativas começa aí. Em algumas de suas imagens, Rio Branco fotografa elementos em primeiríssimo plano: um prato com sardinhas, uma barra de vestido, um cão que dorme, latas, objetos indefiníveis, que saltam da imagem, pela tamanha proximidade. Em outras, o orgânico revela-se no limite do abjeto, na sujeira das ruas e dos corpos, no suor, no muco nasal e na saliva. Suas prostitutas nuas não correspondem ao modelo de beleza que conforma um padrão estabelecido pela higiene e eugenia. As mulheres de Miguel Rio Branco extrapolam, extravasam, excedem em pelos e cabelos e nos limites tradicionalmente desejáveis, como os contornos definidos da imagem. Clicadas em baixa velocidade, elas mancham e disformam a composição em novas subjetividades. Há algo fluido em seu trabalho, algo imprevisível e misterioso que a grafia da luz apenas roça sem penetrar.

Seus cenários de paredes rabiscadas, descascadas ou cobertas de recortes de revistas, em fotomontagens gigantes, sua luz crepuscular e seus enormes campos de sombra emolduram os personagens desvalidos da tragédia existencial de dor e gozo, em poses agenciadas que resumem as trocas de seus bens materiais e simbólicos: o sorriso, o revólver, os pés descalços no chão. Aqui o fotógrafo não é um estranho, mas um parceiro dessas moças e moços que fazem pose para a câmera confidente, tão íntima quanto um amante que divide a cama, a bebida e o cigarro e que desiste de olhar para tocar, bem de perto, as cicatrizes no corpo, sentir o cheiro do corpo, o desejo do corpo. E compartilhar de tudo integralmente. Sua fotografia não é feita de imagens, com a pura e elevada serenidade de quem não se mistura com as criaturas da terra, sujas de terra, mas do barro primordial que moldou a humanidade, que se sustenta com o suor do rosto até voltar ao pó do chão. Mais do que trágica, a cosmogonia fotográfica de Miguel Rio Branco é escatológica e revela a pele do mundo.

Seu estilo sofisticado mantém relações com a fotografia familiar, com suas cores estouradas que à primeira vista lembram as câmeras amadoras. Um recurso que aproxima ainda mais o artista de seus temas e uma narrativa próxima a outros aventureiros da jornada humana: Brassaï e seus fantasmas noturnos, Larry Clark e seus companheiros de sexo e seringas, os vivos e os mortos na jornada sentimental de Nobuyoshi Araki, os outsiders e aberrações de Diane Arbus, Nan Goldin em sua balada da violência e dependência sexual. E, fundamental, sua filiação à fotografia fundadora de Mario Cravo Neto, o primeiro grande poeta das imagens de Salvador.

Outros autores irão se aproximar do tátil na fotografia por caminhos igualmente afetivos. Bruno Veiga realizou, em 2007, as fotografias do livro O Rio que eu piso (Teixeira & Veiga, 2007), com imagens da pavimentação em pedra portuguesa do Rio de Janeiro, em especial, do calçadão de Copacabana, onde viveu durante décadas:

A história das pedras portuguesas é muito louca e começa em 1964. Meu pai e minha mãe ganharam um apartamento na praia de Copacabana, no edifício Ypiranga, número 3940, posto seis. E que eles nunca moraram, até 1979, quando finalmente meu pai vai para lá. Fui com ele e fiquei ali por 22 anos, de frente para a praia de Copacabana e os três calçadões, o da praia, o intermediário entre as duas pistas e o junto aos prédios. Os calçadões que o Burle Marx criou são os de dentro. No da praia ele apenas fez as ondas ficarem paralelas à praia. Sempre pensei em fotografar aquilo, cheguei a fazer uma ou outra foto, mas nunca toquei a ideia pra frenteiii.

Em 2007, já reconhecido como importante fotojornalista, com passagens em diversos jornais e revistas brasileiras, Bruno é convidado pela arquiteta Iolanda Teixeira para participar do livro O Rio que eu piso, da editora Memória Brasil, que ela desenvolveu a partir de sua tese de doutorado, que tratava da calcetaria de pedra portuguesa em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Copacabana ganhou um grande destaque no livro de acordo com a relevância que a praia desfruta. “Foi uma sorte, porque pude me dedicar por muito tempo ao projeto, por seis meses, e que tinha a ver com minha própria história. Era algo encomendado que se tornou autoral” (Ibid.), conta o artista na entrevista com ele.

A partir da obra de Roberto Burle Marxiv, escala, matéria e memória convergiram em um registro inspirado no abstracionismo brasileiro e em uma técnica milenar para a apresentação de uma nova poética. Burle Marx valorizava a independência de cada gênero artístico e costumava dizer que seu paisagismo, por exemplo, não era uma pintura com outros meios, mas um trabalho independente. A despeito disso o calçadão de Copacabana filia-se a obras do artista em outros suportes, como as linhas e trapézios das pinturas a óleo, as formas orgânicas das joias (em especial, os broches e anéis em ouro e esmeralda), dos panneaux e do Aterro do Flamengo, entre muitas outras criações. Seu abstracionismo lírico de influência tachista traz ainda elementos da arte indígena e um sofisticado jogo de fundo e figura que trai e diverte o olhar flutuante.

Os quase quatro mil metros de comprimento do calçadão só podem ser percebidos em sua plenitude de cima, na privilegiada galeria de arte que toda a praia se tornou e que, mais tarde, foi desfigurada com a instalação de postos de gasolina que destruíram parte do traçado original. Somente através do sobrevoo ou das janelas dos hotéis e dos apartamentos da orla de Copacabana, a criação em grande escala alcança a unidade formal, o conjunto perfeito que revela o traço rigoroso do artista (Imagem 3).

Imagem

3.

Copacabana,

Av. Atlântida,

de Bruno Veiga

Fonte:

Teixeira, I. & Veiga, B. (2007).

O trabalho de Bruno Veiga logo ultrapassaria os estreitos limites do factual, e as imagens dos calçadões criados por Burle Marx podem ser compreendidas em novos contextos. O trabalho que iniciou apenas como um registro começou a superar o plano modernista, a vocação turística e mesmo a tradição portuguesa que remonta a culturas ainda mais distantes, de origens árabe e latina. Lentamente Bruno Veiga passou a fotografar detalhes dos calçadões em enquadramentos particulares e, mais tarde, em outra escala, mais próxima e íntima. “Muita gente já fotografou Copa. Minha parte foi escolher um enquadramento. A obra do Burle Marx é muito generosa, porque permite esses recortes”, elogia Veiga entrevistado por Trindadev.

Depois de tirar algo em torno de 4,5 mil fotografias em formato digital, o artista selecionou 100 delas para ilustrarem o livro, sendo 33 apenas da praia de Copacabana. O sucesso foi tamanho que, no ano seguinte ao lançamento, Bruno Veiga realizou exposições com as fotografias do trabalho no Rio de Janeiro, na Galeria da Gávea, em Lisboa, na Cordoaria Nacional e em Singapura, na The Arts House Gallery.

Lentamente as imagens abandonam os planos aéreos e o conjunto do desenho dos mosaicos de Burle Marx, e se aproximam da escala humana. As fotografias passaram então a serem tomadas cada vez mais de perto e, das grandes panorâmicas capazes de cobrir grandes extensões, o fotógrafo passou a trabalhar com planos fechados, closes cada vez mais aproximados, nos quais as pedras portuguesas ganham uma nova dimensão (Imagem 4).

Imagem

4.

Sem título,

de Bruno Veiga

Fonte:

Teixeira, I. & Veiga, B. (2007).

Suas fraturas, seus engastes, a areia e a umidade da praia passam a protagonizar uma geografia mínima de Copacabana, que só pode ser percebida in loco pelo caminhante atento e envolvido com o dia a dia de um bairro, uma rua, um quarteirão. Sem o caráter ordenador e moralizante das utopias e sem o otimismo de um futuro iminente, as imagens de O Rio que eu piso passam a interferir, esfumaçar e particularizar a obra de Burle Marx. A exposição transcende o conceito de uma identidade nacional resumida em logomarca para atingir a noção de localidade, de pertencimento, de intimidade. E uma vivência trilhada em passos diários por gente do mundo todo. Esse olhar renova o calçadão de Copacabana, que teve a sorte de permanecer junto à população e não em congelados centros históricos, onde os edifícios e o mobiliário urbano tornaram-se construções vazias de sentido e humanidade. As calçadas cariocas se transformam sob o peso de seus habitantes, que ocupam seu desenho e subvertem seu uso. O promenade da antiga capital federal desagrega-se em novas práticas, irregularidades e transgressões e expande-se em campo livre do desejo. As pedras de Copacabana contam histórias através de fendas, ferrugem e grafites. Assim, o calçadão deixa de ser apenas um projeto e se torna a experiência humana do convívio, percebida de perto, no detalhe, que vai além da materialidade da rocha e se estende em lembrança e afetividade. São imagens que sugerem umidade, desníveis, odores e temperaturas, em um universo perceptivo que supera o visual e requisita o tátil para ser compreendido em toda sua dimensão.

Outro artista que trabalhou igualmente com as pedras portuguesas e questões relativas ao háptico na fotografia foi Marcos Bonisson. Quanto terminou o Ensino Médio, abandonou os estudos regulares e, por sugestão de amigos, ingressou nos cursos do Parque Lage, a época sob direção de Rubens Gerchman. Encantado com o lugar, Bonisson permaneceu na escola de artes por quatro anos, entre 1977 e 1981: “Foi um período absolutamente mágico e eu percebi que queria trabalhar com imagem, primeiro com desenho, gravura e depois com fotografia”vi.

Escolheu esta como suporte pela capacidade multidisciplinar que ela lhe oferecia, em termos de diálogo com diferentes campos do conhecimento. “Achava a pintura muito onanista, muito monástica. Então meu trabalho com a fotografia foi desde sempre experimental. Nunca quis ser um profissional”, comenta Bonissonvii. Para Bonisson, a formação fotográfica distante da lógica jornalística o ajudou a desenvolver uma atitude mais crítica e, ao mesmo tempo, mais experimental com o suporte.

Questões relativas ao corpo já estavam presentes no trabalho do artista mesmo em obras anteriores, como na série Presença vermelha, inspirada em um cobertor magenta que um amigo, o cantor Cazuza, usava como um sobretudo em Ouro Preto, durante uma viagem que ambos fizeram com a namorada do fotógrafo, em 1978. As pesquisas culminam em 2011, com Arpoador (Bonisson, 2011), um livro com fotografias e desenhos realizado pelo artista por 12 anos.

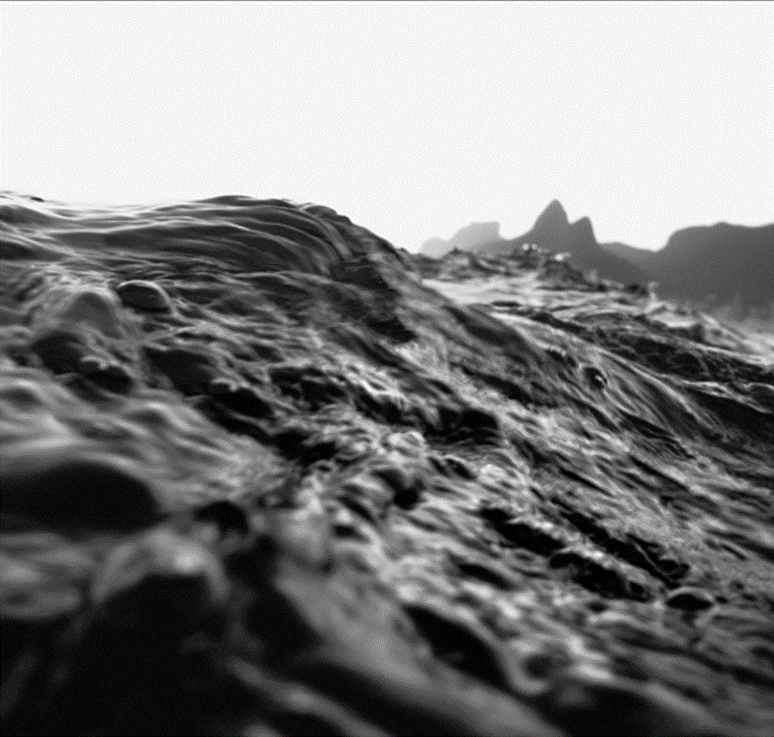

O trabalho de Bonisson é construído a partir da contraposição de imagens tensionadas pela costura das páginas, em situações de contiguidade, oposição e interrupção. A partir da topologia, como estudo das propriedades geométricas, o artista se aproveita para aproximar corpos humanos e paisagens naturais. E as maneiras de compreender o mundo e a si mesmo. Em seu livro-experiência, Bonisson põe lado a lado o humano e o natural desde as primeiras páginas. Depois da folha de guarda, dois textos de apresentação assinados por Luiza Interlenghi e Steve Berg –na frente e no verso de uma mesma folha – e a folha de rosto, segue-se uma página com a foto Onda (Imagem 5), da série Aquarpex, de 2010.

Imagem

5.

Onda,

de Marcos Bonisson

Fonte:

Bonisson,

M. (2011). Arpoador.

Rio de Janeiro: NAU.

A crista de uma onda aparece em primeiro plano e domina mais de dois terços da imagem, deixando visível apenas o céu de um branco acinzentado e uma estreita faixa de terra, onde se vislumbra o Maciço da Tijuca, com o Pico da Agulhinha, a Pedra da Gávea e o Morro Dois Irmãos.

Eu estava no Arpoador, com a pedra atrás das minhas costas. Fotografei dentro d’água, com a câmera numa caixa estanque que consegui emprestado. Foi num dia de ressaca e as ondas estavam bem grandes com mais de um metro e meio, dois. E como toda a vez que uma onda se aproxima, ela faz uma cava perto da rebentação, eu caía nessa cava antes de subir de novo para o alto da onda. Foi nesse momento que eu fotografei. Mas fiz sem ver, porque e muito difícil boiar e fotografar ao mesmo tempo. Então preparei a câmera e apontei para onde queria. (Trindade, 2014, p. 122)

A imagem é marcada por um jogo denso de preto e branco, na qual são visíveis as pequenas ondulações dentro da onda em um revolver caótico acentuado pela ausência de foco em toda a fotografia. Em primeiro plano, a água, reduzida a uma mancha negra sem a menor transparência, parece tocar a câmera. Essa opacidade e ausência de clareza e translucidez sugerem uma mineralidade à água que, de fato, é sua. Aqui ela se aproxima da lava, como uma rocha em movimento.

Na página seguinte de seu livro é exibido um big close de uma orelha, com parte da costeleta e do rosto no entorno visíveis (Imagem 6). É possível identificar seus os elementos constituintes cuja nomenclatura revela sua concepção arquitetônica, a começar pelo termo orelha, do latim auricula ou cavidade, também conhecida por pavilhão. Nela repousam a hélice, que define a própria orelha em uma voluta imperfeita e bizarra que destoa da cabeça; a fossa escafoide, ou seja, semelhante ao fundo do casco de um navio; e a concha, depressão máxima de ressonâncias decorativas. Em sua superfície brilha a pele rugosa e ondulada igualmente registrada em foco incerto e sorrateiro.

Imagem

6.

Orelha,

de Marcos Bonisson

Fonte:

Bonisson,

M. (2011).

A idêntica ausência de nitidez, a proximidade de tons de cinza e de preto, a textura ondulada do mar e do corpo, a superfície brilhante e caótica dos dois objetos aproximam o corpóreo do geográfico, do humano e do natural de maneira a dissipar os limites entre um e outro.

Outras fotos propõem novas dialogias: crianças correm para dentro d’água em Beira-mar, enquanto um rapaz mergulha para esperar a onda se quebrar acima de sua cabeça em Debaixo d’água; os gnaisses do Arpoador em Man made contrastam com a figura “alienígena” –na verdade, uma pessoa com capacete de motociclista– em meio à vegetação do local; o desenho de nuvens carregado de contrastes de luz em Nuvem Buda faz pendant com polvos amarrados a cintura de um pescador em Saia de polvos.

Bonisson rompe com os limites clássicos entre sujeito e objeto e estende o rugoso da pele à superfície inconstante da matéria líquida, a substância instável por excelência. Não há permanência nas formas, que inventivamente o artista perscruta. A montanha rediviva na cambalhota desaparece em seguida. Os contornos das poças volatizam-se. A geografia instantânea da água, com seus picos e ondulações, desaparece tão depressa que o registro fotográfico também absorve a efemeridade do mar. Nada é sólido, nem os macios, tampouco a engenharia humana, cujos transatlânticos são transfigurados em formas simbólicas despidas de materialidade. Se há uma cronopolítica que paralisa o instante e congela o passado, aqui ela é corrompida pela imersão na própria matéria do tempo: o corpo e o presente.

O olho que toca também é o que deseja ser tocado e pela sensualidade dos corpos nus de misteriosa flutuação. “O fotógrafo trabalha com a suspensão. (...) Entre o céu e o mar, como um filósofo atlético que tivesse vestido, subitamente, a camisa de gravitação universal pelo lado avesso”, escreve Arthur Omar (Bonisson, s/p) no livro.

As fotografias de Arpoador (Bonisson, 2011), assim como aquelas da série O Rio que eu piso variam entre flou, o desfocado e a limpidez, com todos os detalhes destacados de forma milimétrica, o que termina por afastar igualmente a clareza, já que, ao observar tão de perto, perdemos a noção de escala e de conjunto, o que se aproxima de um hiper-realismo.

Realismo dificilmente pode ser reduzido a um único entendimento e seu conceito alterou-se profundamente ao longo da história da arte. A supremacia do óptico nas artes visuais tem sido tratada por inúmeros pesquisadores ao longo das últimas décadas, em especial, em estudos culturais a respeito das transformações sociais, econômicas e políticas ocorridas a partir do século XVIII e XIX, na Europa, dentro do grande guarda-chuva conceitual denominado modernidade.

Outras épocas, porém, revelam diferentes arranjos dos sentidos e da organização do olhar. Entre eles, destaca-se o realismo gótico, que reduz “a realidade total a uma simples soma de impressões sensoriais” (Hauser, 1980, p. 316), e que se revela de forma mais acabada na representação da forma humana.

Para o historiador Arnold Hauser (1980), a nova arte do gótico passou a valorizar as imitações da realidade, cito, “diretamente experimentadas de todas as confirmações dos sentidos” (Ibid.). E que as representações do período são ainda principalmente aditivas, no sentido de somar elementos e mais elementos visuais à pintura. O intransferível impacto pessoal experimentado com as obras góticas pode ser compreendido em toda sua intensidade com a célebre pintura A Descida da Cruz, de Roger van Der Weyden, realizada entre 1443 e 1446.

A imagem do Cristo morto retirado da Cruz e ladeado pelas três Marias, São João, Nicodemos e José de Arimateia é um tableau vivant sobre fundo dourado de grande dramaticidade. Trata-se de um óleo sobre madeira no qual a visão humana é suplantada por um surpreendente detalhismo cumulativo. Não é possível, numa única mirada, apreender todos os detalhes da obra, que chega a minúcias como o fio de costura das roupas, a aspereza da barba malfeita, as chagas e o sangue de Jesus, o veludo das roupas e as diminutas lágrimas carpideiras que escorrem do rosto dos personagens em torno do Cristo morto, em uma aproximação com o sentido háptico e as sensações que ele promove: maciez, tensão, aspereza, dor, peso, temperatura, umidade e contato físico. O ápice da visualidade, com elementos visuais representados com um detalhamento tamanho que ultrapassam os poderes da visão, apontam para o tátil, em um universo visual que não está regido pelas leis da perspectiva linear, em um espaço predeterminado antes mesmo da chegada de seus personagens. Na verdade a representação medieval acumula e sobrepõe elementos dentro do campo óptico até romper com os limites visuais: sem praticamente tocar o quadro é impossível perceber a riqueza de detalhes que o artista oferece.

Essa técnica cumulativa apresenta relações com a fotografia digital que, como sabemos, não se organiza mais como uma totalidade, mas através da combinação de pequenas imagens captadas pelos sensores da câmera em um processo de varredura. São fotografias ultradetalhistas que procuram revelar os mais ínfimos detalhes do objeto fotografado. A série de 2008 Fragmentos, de Renato Velasco, intensifica essa percepção do ínfimo, do detalhe, que só poderia ser captada com uma proximidade total entre o espectador e o objeto de estudo. “Nunca quis ser apenas fotógrafo em redação e tinha preocupações bastante distintas com a imagem que iam além do fato, da notícia”, comenta Velascoviii. Fragmentos começou a ser elaborada como uma forma de se afastar do documental.

Em certa época, lá por meados dos anos 2000, cheguei a me afastar da fotografia, porque ela é muito ilusória. A fotografia faz com que a gente acredite, de uma forma ingênua, que podemos ter a imagem pronta, sem uma pesquisa ou elaboração mais profunda, ja que a máquina resolve isso para você. Ela me levava a ver as coisas de uma maneira viciosa, estética. Eu pensava sempre em luz, no visual, no bonito. Então comecei a pintarix.

Velasco passou a estudar pintura no Parque Lage, a partir de 2006, e desenvolveu uma série de trabalhos com acrílica. Nela, as tintas escorrem livremente sob ação da gravidade. Há uma descoberta da presença das substâncias e de suas qualidades que revelam a densidade e a fluidez dos pigmentos em contato com a superfície dos quadros. Mais tarde, Velasco aplica as tintas com seringas, que passaram a fazer parte das obras, espetadas na tela e ferindo a tranquilidade do objeto artístico, em procedimentos que evocam as telas laceradas de Fontana. São trabalhos que parecem testar tanto a obra quanto o espectador, em uma situação-limite: o momento da criação como ato de transformação da matéria e do entendimento. Velasco põe em suspenso o próprio quadro, que deixa de ser mero suporte da pintura e passa a integrar a obra.

Por isso mesmo, a pintura de Ponto em Movimento prescinde de pigmentos, aglutinantes, solventes e fixadores e utiliza apenas barbantes pretos ou brancos tramados sobre a tela. É uma forma de reiterar a própria definição de pintura, como uma película colorida aderida a uma superfície, da qual não faz parte. Assim, os quadros dissecam a pintura em seus elementos constitutivos.

Dessa forma, sua pintura não é “pintada”, mas emaranhada, quase tecida, em uma série comemorativa ao pintor russo Kazimir Malevich, que transcendeu o figurativo em direção a abstração em trabalhos geométricos de grande intensidade. Se de Kandinsky absorve as aproximações da geometria com estados físicos e mentais, de Kazimir Malevich ele herda a busca de uma pureza plástica e espiritual, bem como de uma sensibilidade condensada ao limite. Velasco retoma o poder visual do pintor suprematista em quadros que repetem o nome das obras do primeiro: Quadrado negro, Círculo negro e Cruz negra. Mas, o que era visualidade pura na obra deste, agora adquire uma dimensão tátil através das linhas reveladoras das foras subjacentes à imagem pintada.

Mais tarde, Velasco passou a desenvolver monotipias fotográficas, na verdade a mesma técnica conhecida como schadografia ou rayonismo. Ao compará-la com a monotipia tradicional, Velasco afasta a fotografia do campo documental e reitera seu caráter gráfico.

A monotipia fotográfica parte do mesmo princípio, mas no lugar da tinta sobre a matriz, utiliza-se uma mesa de ampliação fotográfica, onde é colocado papel sensível e, sobre ele, objetos. Sob a luz, eles deixam sombras invertidas no papel fotográfico, que se torna o suporte da obra de arte. É uma forma de produção de imagens fotográficas que, contraditoriamente, refuta a cópia por sua irreprodutibilidade técnica. Mesmo que as imagens captadas sejam repetidas com os objetos dispostos em posições idênticas sobre o papel fotossensível e com idênticas exposições a luz, essas imagens seriam novas fotografias. Somente após alguns anos afastado da fotografia tradicional como suporte para suas experimentações, Velasco retorna com a série Fragmentos.

Queria fazer uma fotografia de rua que não fosse apenas um registro do casario, de seus habitantes e do movimento da cidade, mas de alguma maneira realizar uma arqueologia urbana, que contasse a partir dos restos que a cidade vai deixando um pouco de sua históriax.

Com grande nitidez e uma luz reveladora, Velasco fotografou centenas de objetos esmigalhados e aderidos ao asfalto das ruas (Imagens 6 e 7), além de manchas nas paredes e muros da cidade. São cápsulas de vinho, pedaços de colares e pingentes, moedas, botões, pregos, telefones celulares, latas, fivelas de cintos, objetos plásticos, relógios, tubos de tinta e brinquedos que, no lugar de desaparecerem dentro do processo regular de descarte do que se torna inútil ou obsoleto no perecível universo dos bens de consumo, insistem em permanecer como testemunhas de hábitos e padrões socioeconômicos incrustados na própria pele da cidade. As imagens ricas em detalhes convidam o espectador a perceber a riqueza de detalhes e sua tatilidade. “Antes de fotografar, eu chegava a passar a mão no asfalto, para ter a certeza do que estava fazendo”, menciona Velasco entrevistado por Trindadexi.

Imagem

7.

Sem título,

de Renato Velasco

Fonte: Acervo do artista.

Imagem

8.

Sem título,

de Renato Velasco

Fonte:

Acervo do artista.

A cena urbana e o retrato das ruas, tema tão caro à fotografia desde seus primórdios, ganha uma nova dimensão através desses registros que não procuram fixar a cidade e seus habitantes como documentos da vida cotidiana. O intimismo quase miniaturista de Renato Velasco descobre uma vida e uma beleza sutis que necessitam do testemunho da sensibilidade do artista dos pequenos detalhes. Sob as forças motrizes da eletricidade e dos motores a explosão, que ameaçam e fragilizam o ser humano, e pondo em risco sua existência física, a série Fragmentos defende o mínimo e a delicadeza contra os processos em larga escala que movimentam a máquina do mundo.

6.

MÁQUINAS CEGAS, OLHARES VIDENTES

Repensar no estatuto fotográfico enseja amplas discussões a respeito da institucionalização da fotografia no mundo da arte, a transformação do fotojornalismo como prática e estética, além de um enfrentamento dos usos e do controle dos meios de comunicação em uma sociedade que se pretende plural e democrática.

Se a fotografia ajudou a ver além do olho, reaparelhando o homem para as necessidades da sociedade industrial e de uma nova concepção de um tempo-espaço comprimido e acelerado, novos sentidos são convocados na contemporaneidade. Em especial, o fototátil, que rejeita o padrão, a nitidez, o sublime enquadramento e a clareza cabal das coisas visadas. Por isso, indica uma alteração da sensibilidade e da cultura, na qual o arquivo do mundo parece encerrado ante a incapacidade de darmos conta desse mesmo mundo apenas com os olhos. Grande parte do que hoje chamamos visual é uma simulação, com uma gênese além dos limites do olho humano, em microscópios eletrônicos, aparelhos de tomografia e ressonância, radiotelescópios, processadores de texto, bancos de dados, sensores de movimentos, inteligência artificial e todo um universo de informações digitais.

São máquinas cegas, incapazes de vasculhar o espectro visível, que adaptam suas informações através de uma interface dentro dos parâmetros da visão humana. A decadência da visão e a ascendência do háptico são reveladores de uma crise na percepção que procura se adaptar às novas demandas culturais e cognitivas e o que era exatidão e clareza agora vacila em incertezas e aproximações de uma imagem errante. Se a fotografia moderna acreditou nas possibilidades da objetividade, hoje ela precisa tatear no escuro.

REFERÊNCIAS

Bartholomeu, C., Palmeira, M., Trindade, M. (2012). Existe uma busca constante, algo que não para. Revista Arte & Ensaio, 24, pp. 6-21. DOI: https://doi.org/10.37235/ae.n24

Baudrillard, J. (1991). Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D’Água.

Berkeley, G. (2004). Principios del conocimiento humano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Losada.

Bonisson, M. (2011). Arpoador. Rio de Janeiro: NAU.

Borges, J. L. (1959). Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Em Ficções (pp. 24-30). Porto Alegre: Editora Globo.

Brillat-Savarin, J. A. (1848). Physiologie du goût. Paris: Gabriel de Gonnet Éditeur.

Classen, C. (2012). The deepest sense: A cultural history of touch. Chicago: University of Illinois Press.

Comolli, Jean-L. (1980). Machines of Visible. In De Lauretis, T. & Heath, S. (editors), The apparatus (pp. 21-141). Nova Iorque: Macmillan Publishers Limited.

Crary, J. (2012). Técnicas do observador: Visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro: Contraponto.

Febvre, L. (1949). O homem do século XVI. Conferência, Universidade de São Paulo, Brasil. Recuperado de: www.revistausp.br.

Ferreira, A. A. L., Morelli Ribeiro, A. L., Rocha Silva da Rosa, H. L. & do Amaral Gama Santos, V. (orgs.) (2022). Para além da psicofísica: Fechner e as visões diurna e noturna. Rio de Janeiro: Nau Editora

Hansen, M. (2004). New philosophy for new media. Cambridge: MIT Press.

Hauser, A. (1980). História Social da Literatura e da Arte. São Paulo: Mestre Jou.

Houaiss, A. (2004). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva.

Jay, M. (1993). Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. Berkeley: University of California Press.

Lévi-Strauss, C. (1973). Anthropologie structurale 2. Paris: Plon.

Merleau-Ponty, M. (2004). O olho e o espírito. São Paulo: Cosac & Naify.

Proust, M. (1995). O tempo redescoberto. Porto Alegre: Editora Globo.

Rio Branco, M. (2012). Ponto Cego. Rio de Janeiro: Imago

Rosemblum, L. (2016). The Impact and Status of Carol Fowler’s Supramodal Theory of Multisensory Speech Perception. Ecological Psychology, 28(4), pp. 262-294. DOI: https://doi.org/10.1080/10407413.2016.1230373

Roudinesco, E. (2008). A parte obscura de nós mesmos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor

Santaella, L. (2007). Pós-humano – por quê? REVISTA USP, 74, pp. 126-137. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i74p126-137

Teixeira, I. & Veiga, B. (2007). O Rio que eu piso. Rio de Janeiro: Memória Brasil.

Trindade, M. (2014). Fototátil. Tese, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Brasil. Orientadora: Angela Ancora da Luz.

Valéry, P. (1960). L’idee fixe. Paris: La Pléyade.

Wade, N. J. (2021). The vision of Helmholtz. Journal of the History of the Neurosciences. 30(4). Available in: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0964704X.2021.1904182#abstract

Wertheim, M. (2001). Uma história do espaço: de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

*

Contribuição da autoria: a conceituação e o desenvolvimento geral

do artigo foram realizados pelo autor.

* Observação: o Comitê Acadêmico da revista aprovou a publicação do artigo.

* O conjunto de dados que apóia os resultados deste estudo não está disponível para uso público. Os dados da pesquisa serão disponibilizados aos revisores mediante solicitação.

![]()

Artículo

publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons -

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICAÇÃO

DO AUTOR

Mauro

Trindade.

Doutor

e Mestre em História e Crítica da Arte, Universidade

Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Graduação

em Comunicação Social,

Universidade Federal do Rio de

Janeiro.

Professor Adjunto, Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (Brasil).

Entre outras publicações: –autor

do libro–

Wolney

Teixeira. O sal da Terra: fotografias da Região dos Lagos

1930-1970

(2013, DH Editora), y

–organizador

do livro–

Hipóteses:

Ensaios de arte e cultura

(2022, NAU Editora). Estudo

da produção teórica e artística de imagens técnicas –em

especial, fotográficas– em contextos decoloniais, com destaque

para a América Latina.

i Sei Lá Mangueira. Em Fala Mangueira (Long Play). Rio de Janeiro. Odeon gravadora. 1968.

ii Aqui no sentido de “sair ou fugir; raspar-se; picar a mula –ao ver ao longe o cobrador, picou-se–” (Houaiss, 2004).

iii Entrevista a Bruno Veiga, junho de 2014.

iv Roberto Burle Marx (1909-1994) foi um artista plástico e naturalista de transcendência internacional.

v Entrevista a Bruno Veiga, junho de 2014.

vi Entrevista a Marcos Bonisson, março de 2013.

vii Entrevista a Marcos Bonisson, março de 2013.

viii Entrevista a Renato Velasco, junho de 2012.

ix Entrevista a Renato Velasco, junho de 2012.

x Entrevista a Renato Velasco, junho de 2012.

xi Entrevista a Renato Velasco, junho de 2012.