Los

(muy formales) rostros de la cultura

Sentidos

de la identidad nacional en los billetes del peso uruguayo

The

(very formal) faces of culture

Senses of national identity in

the banknotes of the Uruguayan peso

Os

(muito formais) rostos da cultura

Sentidos da identidade

nacional nas cédulas do peso uruguaio

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4073

SEBASTIÁN

MORENO

moreno_s@ort.edu.uy – Montevideo – Universidad ORT Uruguay, Uruguay.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3551-7117

CÓMO

CITAR: Moreno,

S. (2025). Los

(muy formales) rostros de la cultura. Sentidos de la identidad

nacional en los billetes del peso uruguayo. InMediaciones

de la Comunicación,

20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4073

Fecha

de recepción: 15 de marzo de 2025

Fecha de aceptación: 14 de julio de 2025

RESUMEN

Este artículo propone un análisis del diseño de la moneda nacional de Uruguay desde una perspectiva semiótica. El corpus se compone de las caras frontales de los siete billetes del peso uruguayo actualmente en circulación. A partir del trabajo con un conjunto de oposiciones significantes y un apoyo comparativo con billetes de otras monedas de la región, el análisis da cuenta de la formalidad de los retratos incluidos en los billetes uruguayos. Esta decisión es interpretada como una marca enunciativa vinculada a la formalidad y oficialidad del Estado nacional.

PALABRAS CLAVE: semiótica, Uruguay, moneda, peso uruguayo, identidad nacional.

ABSTRACT

This article proposes an analysis of the design of Uruguay’s national currency from a semiotic perspective. The corpus consists of the front sides of the seven Uruguayan peso banknotes currently in circulation. Through the examination of a set of significant oppositions and a comparative approach involving banknotes from other currencies in the region, the analysis highlights the formality of the portraits featured on the Uruguayan banknotes. This design choice is interpreted as an enunciative mark linked to the formality and official character of the national state.

KEYWORDS: semiotics, Uruguay, currency, Uruguayan peso, national identity.

RESUMO

Este artigo propõe uma análise do design da moeda nacional do Uruguai a partir de uma perspectiva semiótica. O corpus é composto pelas faces frontais das sete cédulas do peso uruguaio atualmente em circulação. Por meio do exame de um conjunto de oposições significativas e de uma abordagem comparativa com cédulas de outras moedas da região, a análise evidencia a formalidade dos retratos presentes nas cédulas uruguaias. Essa escolha de design é interpretada como uma marca enunciativa ligada à formalidade e ao caráter oficial do Estado nacional.

PALAVRAS-CHAVE: semiótica, Uruguai, moeda, peso uruguaio, identidade nacional.

1.

INTRODUCCIÓN

Aunque los medios de pago tienden a volverse cada vez más virtuales e intangibles como resultado de un proceso de desmaterialización del dinero (Zelizer, 2017), el efectivo –en la forma de billetes y monedas– sigue vigente en el mundo como un medio dominante, en gran parte gracias a su dependencia de las entidades públicas que lo regulan. Estas entidades suelen ser los bancos centrales de cada país, lo que las vincula directamente con el aparato estatal nacional. Esta dimensión institucional se refleja, además, en los nombres de estas entidades, en los que se suele incluir una referencia explícita a la nación correspondiente, como en el caso del Banco Central del Uruguay. Sin embargo, existen también monedas no asociadas a una nación específica, como el euro, regulado por un banco central de carácter supranacionali.

Si examinamos cualquier moneda, en sus billetes y monedas encontramos diseños específicos que varían de país a país. Gracias a su naturaleza textual –se trata de textos sincréticos, esto es, que combinan elementos de diseño verbales con otros de tipo visual–, tanto los billetes como las monedas pueden ser abordados por la semiótica, y especialmente por la semiótica sociocultural, la rama que se interesa por el funcionamiento de la significación en la cultura y, con ella, de la discursividad social (Marrone, 2001; Verón, 1988; Lorusso, 2010).

Como institución social (Searle, 1995), el dinero ha sido objeto de interés para filósofos, sociólogos, antropólogos e, incluso, semiotistas. Dentro del último grupo, cabe señalar el interés por considerar el dinero como sistema semiótico para almacenar, expresar e intercambiar el valor económico (Bankov, 2022). Sin embargo, no es este aspecto el que abordaremos en este artículo, sino que nos ocuparemos de cuestiones vinculadas con el diseño de la moneda. Concretamente, estudiaremos algunos elementos vinculados con el diseño de los siete billetes del peso uruguayo actualmente en circulación.

En trabajos recientes hemos intentado demostrar de qué modo billetes y monedas pueden ser abordados por la semiótica en la medida en que funcionan como puntos de acceso a la discursividad social ligada a la idea de nación (Moreno, 2022; 2023a; 2025). El objetivo de este artículo es profundizar dicha perspectiva, en este caso con una doble especificidad. Por un lado, se trabajará con un corpus específico, compuesto por los diseños frontales de los siete billetes del peso uruguayo. Por el otro, pondremos el foco en los rostros que figuran en ellos, en tanto imágenes creadas en un soporte material. Por lo tanto, se trata de ocurrencias de la mediatización del rostro en un artefacto de la cultura material altamente simbólico, que circula en contextos cotidianos de intercambio social.

Como veremos en el análisis, los siete rostros de los personajes históricos incluidos en los billetes de la moneda oficial de Uruguay destacan por su formalidad, lo que, como proponemos, puede funcionar como una marca enunciativa respecto a la naturaleza formal, oficial y solemne del Estado a la hora de crear productos de la cultura material que expresan y construyen una idea de identidad nacional.

2.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El diseño de la moneda ha sido una práctica social de interés para investigadores de varias disciplinas, como por ejemplo la historia, la geografía, los estudios culturales, los estudios de diseño y los estudios sobre nacionalismo (Gilbert & Helleiner, 1999; Tschachler, 2010; Gimeno Martínez, 2016; Unwin & Hewitt: 2001; de Heij, 2012; Wennerlind, 2001; Penrose, 2011; Penrose & Cumming, 2011). En general, quienes han estudiado el diseño y la iconografía de billetes y monedas han sugerido que dichas imágenes “dicen algo” sobre la nación y las ideologías de construcción del Estado nacional que funcionan como sus condiciones de producción, según la propuesta de Eliseo Verón (1988)ii.

Curiosamente, la semiótica se ha mantenido al margen de este campo de estudio. Por eso, resulta pertinente proponer un enfoque semiótico de la visualidad de la moneda, al asumir que esta funciona como punto de acceso a la semiosfera nacional. La premisa teórica sobre la que se apoya este abordaje es que, a través del análisis de los contenidos de naturaleza visual que encontramos en billetes y monedas (ubicados en el plano de la expresión), podemos postular hipótesis sobre la articulación y el funcionamiento del plano del contenido, es decir, sobre concepciones de la nación. Así, a través del análisis de textos, ganamos acceso a la discursividad social (Verón, 1988).

El lector podrá pensar en distintas monedas nacionales que conozca y repasar el tipo de contenidos que se suele encontrar en ellas. Gracias a una codificación cultural del género discursivo de nuestro interés, sabemos que cada billete suele tener una identidad propia, definida no solo por su valor nominal, sino también por elementos de diseño, como el color, el tamaño y los elementos decorativos utilizados con tal propósito.

En un sistema de billetes y monedas es común encontrar un conjunto de elementos de diseño que constituyen un sistema entre sí, es decir, se relacionan de manera lo suficientemente evidente como para que quien los observe pueda identificar las unidades como parte de un todo que las engloba. En términos generales, y no de manera exclusiva, estos elementos suelen ser individuos, animales, lugares, paisajes y episodios históricos, todos ellos de alguna forma mediados por una discursividad sobre la nación y lo nacional, promovida desde el Estado. Al final de cuentas, es el Estado quien tiene la capacidad agentiva de elegir los elementos de diseño a ser incluidos en los billetes y las monedas nacionales. Así, una opción como la promovida en el año 2016 por el gobierno argentino de abandonar a los clásicos personajes históricos en el diseño del peso argentino y sustituirlos por animales y sus hábitats (Moreno, 2023a) no deja de ser una práctica de enunciación mediada por una concepción de la nación. En este caso, esta práctica no se ancla en el plano de la cultura, la historia política y la agencia humana, sino que se apoya en un polo discursivo vinculado a lo natural, tematizado a través del territorio y sus características de flora y fauna propias.

Sin embargo, por lo menos en América del Sur, los billetes y las monedas suelen incluir retratos de seres humanos. Este es el caso de Argentina (al menos en la nueva serie de billetes), Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. La única excepción la constituye Brasil, como veremos debajo. En los billetes sudamericanos (así como en los de otros países), los individuos retratados suelen ser personas reales, por lo que estos retratos suelen apoyarse en una estrategia de alta densidad figurativa, que incluso podríamos llamar iconismo.

En términos de los repertorios utilizados para decorar billetes y monedas, solemos encontrar personajes del mundo político y militar (los “hacedores” de la nación como entidad política soberana), pero también personajes ajenos a estos campos, como artistas y científicos, que también son públicamente reconocidos y valorados por considerárselos referentes en términos de la identidad nacional. Como hemos argumentado en otro trabajo (Moreno, 2022) –y como veremos debajo–, el caso del peso uruguayo es interesante porque incluye exclusivamente personajes de la cultura letrada, como poetas, artistas plásticos, compositores musicales e intelectuales. De hecho, la gran figura político-militar del país, el prócer José Gervasio Artigas, formó parte del diseño de los billetes del nuevo peso, pero fue dejada de lado. Con esta elección, la idea de nación se focaliza en un ámbito distinto del habitual, con un foco en lo letrado y lo intelectual, más que en lo político-militar.

El interés de las ciencias sociales y las humanidades por el diseño del papel moneda y los discursos que esta práctica enunciativa actualiza se enmarcan en un interés mayor por cuestiones vinculadas con la nación y la identidad nacional. Concretamente, resulta de interés para los abordajes constructivistas que intentan dar cuenta de cómo las identidades nacionales se forjan discursivamente, específicamente mediante signos, prácticas y otros elementos que poco tienen de natural o dados (Anderson, 1983; Billig, 1995; Hobsbawm & Ranger, 1983; Smith, 1991; Thiesse, 1999; 2000). En particular, son de interés para los abordajes interesados por estudiar la construcción de lo nacional en contextos cotidianos, como lo es el de la circulación de billetes y monedas (Edensor, 2002; Skey, 2011; Palmer, 1998).

Durante los últimos años, la semiótica ha mostrado interés por estudiar el rostro como construcción social y como dispositivo semiótico, junto con los sentidos que de él surgen y las culturas del rostro que en torno a él se generan (Barbotto, Voto & Leone, 2022; Leone, 2023; Voto, Finol & Leone, 2021). Este interés se inscribe en una preocupación disciplinar más amplia por la corporalidad y los sentidos del cuerpo como anclaje material ineludible de la percepción y el sentido (Finol, 2021). Como señalamos en la introducción, este artículo busca contribuir a dicho campo de trabajo mediante un estudio de los rostros que figuran en los siete billetes del peso uruguayo con vigencia actual, como marcas incluidas en medios de la cultura material de circulación cotidiana.

Nuestra hipótesis es que las monedas nacionales funcionan como medios para la expresión de una discursividad social vinculada con el Estado y la identidad nacional. Por eso, resulta esperable que las marcas significantes que encontramos en billetes y monedas expresen concepciones formales y solemnes de la nación, resultantes de las características del discurso oficial e institucional. Así, el enunciado da cuenta de la enunciación y, sobre todo, de la naturaleza del enunciador.

3.

CORPUS

Y METODOLOGÍA

La semiótica sociocultural es, ante todo, una disciplina empírica, cuya materia de trabajo son los textos. En semiótica, el concepto de texto se utiliza de manera amplia, flexible y abarcadora, más que nada como un modelo, para referir a articulaciones empíricamente perceptibles y que vehiculizan sentido(s). Si, en su acepción tradicional, un texto es una articulación de frases que tiene algunas propiedades (clausura, cohesión, coherencia, etc.), en su acepción semiótica el término permite aludir a cualquier manifestación empírica que pueda ser analizada como una expresión de sentido, incluyendo imágenes, interacciones y prácticas. Como propone Verón (1988), a través de productos (los textos que aparecen ante nuestra experiencia) accedemos a procesos (discursivos y culturales).

El corpus analítico con el que trabajaremos se compone de los diseños frontales de los siete billetes del peso uruguayo actualmente en circulación en el país. Estos son los de las siguientes denominaciones: $20, $50, $100, $200, $500, $1000 y $2000 (Figura 1). A la luz de nuestro interés por el rostro, incluiremos en el corpus solamente los frentes de los billetes y dejaremos de lado los reversos. También dejaremos de lado las monedas, ya que incluyen animales.

Figura

1.

Frente de los siete billetes del peso uruguayo

Fuente:

Banco Central del Uruguay.

Como se puede apreciar a simple vista, los siete billetes forman parte de un sistema no solo monetario, sino también semiótico: todos tienen un aire de familia gracias a los elementos de diseño utilizados para darles identidad. Además, esta familia de billetes incluía también uno de $5 y uno de $10, que fueron discontinuados dada la devaluación de la moneda. Estos dos billetes también se integraban al sistema visual conformado por los siete que analizaremos en este artículo (Moreno, 2022).

En nuestro análisis, dejaremos de lado cuestiones de importancia para una semiótica del diseño de la moneda, como por ejemplo las que refieren al formato (tamaño, disposición del papel, materiales, etc.), o a la coexistencia de las materias verbales y visual (Moreno, 2023b; 2025). Además, por razones de pertinencia temática, dejaremos de lado otros elementos que pueden resultar de interés para tal abordaje, como la inclusión de signos específicos e inscripciones que expresan al estado, la nación y el país, o la relación que se evidencia entre los retratos incluidos en el frente y el dorso de los billetes, o entre estos y otros elementos de diseño presentes junto a cada retrato (Moreno, 2025).

En lo que sigue, nos concentraremos únicamente en el estudio de los siete rostros que fueron incluidos en los billetes del peso uruguayo en forma de retratos. El abordaje será de tipo inmanentista, atendiendo a la composición de los textos, por lo que dejaremos de lado aspectos que hacen a las condiciones de producción, circulación y reconocimiento, fundamentales para la semiótica sociocultural. En nuestro estudio, propondremos una serie de oposiciones que nos permitirán acceder a los posibles sentidos vehiculizados por estos retratos. Cabe señalar que plantearemos más preguntas que respuestas.

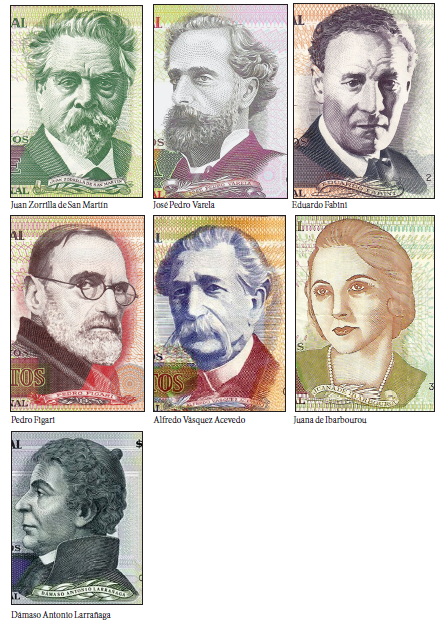

Para dar mayor visibilidad a cada retrato, en la Figura 2 incluimos un acercamiento a los rostros de Juan Zorrilla de San Martín ($20), José Pedro Varela ($50), Eduardo Fabini ($100), Pedro Figari ($200), Alfredo Vásquez Acevedo ($500), Juana de Ibarbourou ($1000) y Dámaso Antonio Larrañaga ($2000).

Figura

2.

Detalle de los retratos incluidos en los siete billetes del peso

uruguayo

Fuente: elaboración propia a partir de las imágenes de la Figura 1.

4.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Un primer acercamiento a los billetes de nuestro corpus implica atender a cuestiones topológicas y cromáticas, es decir, aquellas vinculadas con la posición de los elementos de diseño en el espacio delimitado por el marco (límite) de la imagen, y las vinculadas con el color, respectivamente (Greimas, 1984).

En términos topológicos, existe una continuidad entre los siete billetes, ya que los elementos están dispuestos en los mismos espacios dentro del marco rectangular, incluyendo el retrato de la figura principal, que se posiciona en la mitad derecha del billete y con un tamaño constante. Esta continuidad sirve para construir un efecto de sentido que nos permite identificar a las siete unidades como parte de un mismo sistema, a partir de rasgos visuales que construyen un aire de familia entre ellas, aunque cada una tiene su identidad propia.

En términos cromáticos, cada billete gana su identidad a partir del uso de un color dominante. Esta decisión tiene un impacto particular sobre los objetos de nuestro interés en este artículo, ya que los retratos de los personajes incluidos en cada billete están teñidos por ese color dominante. Esto produce un efecto algo extraño a la percepción, como por ejemplo que los rostros de Zorrilla de San Martín y de Vásquez Acevedo sean verde y azul, respectivamente. Sin embargo, esta interferencia cromática no parece aportar un sentido específicoiii.

Los rostros de los siete individuos incluidos en los billetes del peso uruguayo son claramente rostros de seres humanos, y por el tipo de representación utilizada, que tiene una altísima densidad figurativa (parecen copias de fotografías), son rápidamente identificables como tales. Si bien no es una regla general (existen excepciones), el tipo de representación de elementos en billetes y monedas suele ser de este tipo altamente figurativo, muy cercano al iconismo, como si la imagen que allí encontramos fuera una copia de la realidad. Poquísimas veces encontramos en billetes y monedas imágenes abstractas, que requieran un mayor esfuerzo interpretativo.

Como género discursivo, el diseño de la moneda se ha ido estabilizando culturalmente y, en cierta medida, ha desarrollado algunos rasgos genéricos que permiten reconocer la práctica como una apoyada en ciertas reglas. Una de ellas es que se tiende a exaltar en la moneda a individuos y otros elementos que desde el poder estatal son considerados referentes. Por lo tanto, al encontrar un retrato humano en la moneda, asumimos que se trata de imágenes creadas a partir de un referente empírico, es decir, de un ser humano que existió y de quien hay registros visuales que pueden ser copiados para ser presentificados en el diseño de la moneda. Esta característica, que parece algo evidente en el género discursivo que estamos estudiando, no lo es, como podemos apreciar en la figura principal del real brasileño (Figura 3) y en el billete de 20000 del guaraní paraguayo (Figura 4).

Figura

3.

Frente del billete de 5 reales brasileños

Fuente: Banco Central de Brasil.

Figura

4.

Frente del billete de 20000 guaraníes paraguayos

Fuente:

Banco Central del Paraguay.

En el real brasileño, todos los billetes incluyen la misma figura antropomórfica, que es una efigie de la República. Si bien podemos reconocer algunos rasgos humanos en ese rostro, otros dan cuenta de que la imagen que vemos no es una copia fidedigna de un ser humano que realmente existió, sino que se trata más bien de un busto de un material sólido. En este sentido, para una semiótica del reconocimiento de rostros resulta interesante la pregunta respecto a cuáles son los signos que hacen que no identifiquemos a la efigie de la República como un ser humano. La respuesta más evidente es la ausencia de detalles en los ojos, y con ella, la falta de mirada, elementos fundamentales para conferir a un rostro un efecto de sentido de humanidadiv.

El billete de 20000 guaraníes actualmente en circulación en Paraguay también resulta interesante porque el retrato de la mujer sosteniendo una vasija, si bien está basado en una fotografía (y, por lo tanto, es una imagen icónica, de alta densidad figurativa), no busca destacar a una mujer en específico, sino que funciona como ejemplar (token) de una clase (type): la mujer paraguaya en general. Si bien la imagen es icónica y está basada en una mujer real, su referente es irrelevante a luz de lo que se intenta destacar en el billete mediante la inclusión de dicho retrato.

Estos dos billetes de la región sirven como punto de partida para nuestra propuesta analítica de los rostros del peso uruguayo. Como primer eje articulador de sentido, identificamos la elección del tipo de plano utilizado en el retrato. Así, mientras que en el billete paraguayo de 20000 guaraníes se opta por representar el torso (como complemento natural y evidente del rostro), en el brasileño se privilegia únicamente el rostro, como suele ocurrir con los bustos en materiales duros como el mármol o el yeso. Como se puede apreciar en los billetes del peso uruguayo, la segunda opción fue también la elegida por el Banco Central del Uruguay al diseñar la serie actualmente en circulación.

Esta opción es relevante porque, aun centrando la atención en el rostro y dejando de lado el torso, los retratos del primer tipo no suelen limitarse a representar solamente la cabeza del personaje representado, sino también su cuello y, con él, el comienzo del torso. En la Figura 3, la efigie de la República aparece vestida con una especie de toga de color claro. Esta, en conjunción con la corona de laureles que lleva en la cabeza, vehiculiza contenidos culturales ligados a la antigüedad grecorromana y, con ella, al clasicismo, lo que puede ser interpretado como un intento, desde la instancia de la enunciación, de anclar la discursividad sobre la nación brasileña en un tiempo fundacional o mítico (Murilo de Carvalho, 1990).

Si observamos ahora los siete retratos del peso uruguayo, veremos que todos ellos también incluyen el comienzo del torso y, así, permiten ver un atuendo. A diferencia del traje clásico/antiguo que viste la efigie de la República en los billetes brasileños, los siete personajes uruguayos lucen vestimentas correspondientes a una época más contemporánea, aunque ya distante si la comparamos con los usos de vestimenta vigentes en el año 2025. En estos retratos, el atuendo funciona como signo indicial, portador de sentidos vinculados no solo a una época, sino también a cuestiones de clase, género o estatus. Por eso, puede ser abordado como una marca significante que evidencia las condiciones de producción, en una lógica en la que la moda de la época deja su huella en el retrato de los individuos y en la que, gracias al atuendo, podemos identificar una época.

Todos los atuendos presentes en los billetes del peso uruguayo coinciden en un aspecto que será importante en lo que sigue: su formalidad. Los seis hombres visten sacos con cuello, mientras que Juana de Ibarbourou, la única mujer del conjunto, lleva un vestido y un collar de perlas. En los siete casos se trata de trajes formales, aunque no oficiales, una opción frecuente en este género discursivo cuando se retrata a personajes del ámbito político, como se puede apreciar en el retrato de José de San Martín incluido en el nuevo billete de 1000 pesos argentinos (Figura 5). Allí, el prócer viste un uniforme claramente militar, lo que destaca no solamente su rol institucional, sino también activa connotaciones respecto a dónde radica el valor que desde la enunciación estatal se le da al personaje histórico.

Figura

5.

Frente del nuevo billete de 1000 pesos argentinos

Fuente:

Banco Central de la República Argentina.

En este sentido, la naturaleza del rostro humano, que lo vincula con un cuerpo, parecería condicionar la naturaleza del tipo de representación visual que encontramos en estos billetes, a diferencia de lo que ocurre con algunos bustos esculturales, en los que lo único que se representa con cuidado es la cabeza y, con ella, el rostro, sin demasiado interés por los detalles del cuerpo. En el diseño de billetes, vemos cómo el comienzo del cuerpo es una opción común, posiblemente porque genera un efecto de sentido más natural, ya que se ancla en una característica del mundo natural: las cabezas son parte de cuerpos.

Tres aspectos vinculados con el tipo de representación elegida para crear los retratos de nuestro interés parecen pertinentes para una focalización en el rostro al estudiar el diseño de billetes y monedas. La primera de ellas es el posicionamiento del retrato respecto a la mirada del lector. La segunda, el contacto visual que el personaje representado establece con el lector. La tercera, el semblante de los personajes retratados.

Respecto al primer punto, en los siete billetes del peso uruguayo encontramos distintas opciones de posicionamiento del retrato en relación con la mirada del lector. Para mapear las distintas opciones, podemos imaginar un eje de movimiento circular que tiene en su grado cero la posición absolutamente frontal del rostro (como en el retrato de Zorrilla de San Martín, en el billete de $20), y en su punto opuesto, la posición absolutamente dorsal, en la que el rostro del personaje no se vería, ya que daría la espalda al lector, mostrando la parte trasera de su cabeza. Evidentemente, dada la naturaleza del género discursivo y lo que se quiere lograr con la inclusión en el billete del retrato de un personaje destacado, la última opción (incluir un retrato de un individuo de espaldas) no resulta sensata, ya que su identidad (a la que accedemos a golpe de vista a través del reconocimiento del rostro), sería imposible de reconocerv.

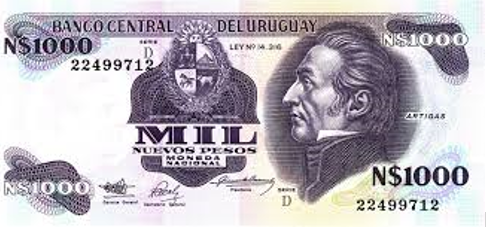

Entre ambas posiciones (completamente frontal y completamente dorsal) se encuentra la mayoría de las opciones que vemos en billetes y monedas, donde nadie suele estar retratado de espaldas, pero tampoco completamente de frente. Como podemos apreciar en la Figura 2, así como en las demás figuras incluidas en el artículo, siempre suele haber alguna inclinación del rostro, que llega a su punto máximo en retratos como el de Dámaso Antonio Larrañaga, de perfil, en el billete de $2000. Si bien la opción por un retrato de perfil rompe la homogeneidad del sistema visual actual del peso uruguayo, en el que todos los retratos están representados de frente (aunque con grados mínimos de variación), no lo es respecto el género discursivo del diseño de billetes y monedas. Concretamente, las monedas suelen incluir retratos de perfil, como en el caso del dólar americano, el dólar canadiense y la libra esterlina (Moreno, 2025). Las Figuras 6 y 7 muestran respectivamente uno de los billetes actualmente en circulación de 100 pesos argentinos, con el retrato de Eva Duarte de Perón –Evita– en la misma posición lateral, y uno antiguo de Uruguay, de 1000 nuevos pesos uruguayos, con el retrato de José Gervasio Artigas, también en esta posición de perfil.

Figura

6.

Frente del billete de 100 pesos argentinos con el retrato de Evita

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Figura

7.

Frente del billete de 1000 nuevos pesos uruguayos

Fuente:

Banco Central del Uruguay.

A pesar de que en estos tres billetes se haya optado por un retrato de perfil, podemos observar algunos elementos de diseño que intervienen en la enunciación, posiblemente como forma de orientar las interpretaciones posibles del texto. De este modo, podemos ver que los retratos de Larrañaga y Artigas comparten un tipo de representación que podríamos calificar de neutra, ya que la opción por el perfil no parece expresar ningún sentido específico. Además, ambos tienen el mismo tipo de traje de cuello alto, que funciona como un índice temporal que expresa una época, así como cierta formalidad.

El retrato de perfil de Evita, por su parte, aparece rodeado de una figura circular que recuerda a un halo, con lo que se introduce así un nivel de sentido más simbólico y de naturaleza mitificante, en sintonía con la idea de una Santa Evita que circula en la semiosfera argentina. Si bien la inclusión de cualquier personaje en billetes y monedas evidencia una valorización positiva realizada desde el Estado, es posible incluir elementos que potencien dicha mitificación, como en el caso del billete de 100 pesos argentinos.

¿Cómo analizar desde una perspectiva interesada por el sentido y la significación el posicionamiento del rostro en el billete? ¿Es posible establecer una codificación entre cierto posicionamiento y determinado sentido, por ejemplo, en términos de una axiología subyacente? ¿Es pertinente hablar en este caso de semisimbolismo, en el que determinadas posiciones expresan determinados sentidos? Estas preguntas, que sin dudas son relevantes para una semiótica sociocultural anclada en el lenguaje visual, quedan abiertas. Sus respuestas pueden ser de interés para la historia del arte, de la fotografía y de otras disciplinas que impliquen el estudio de retratos.

El segundo de los puntos mencionados más arriba es el del contacto visual que el personaje representado establece con quien lee la imagen del billete. En el caso de los billetes uruguayos, solamente Zorrilla de San Martín, Fabini y Vásquez Acevedo parecen mirar al lector a los ojos, mientras que los demás personajes tienen su mirada dirigida a un punto más lejano. ¿Aportan estas decisiones de representación algún valor o sentido, o son simplemente cuestiones aleatorias, dependientes de la imagen que se haya utilizado como fuente para crear el retrato de tipo icónico que encontramos en los billetes? Estas preguntas también quedan abiertas, pero es claro que, en términos visuales, hay una diferencia entre un retrato que mira “a la cámara”, por utilizar una expresión coloquial, y uno que no. ¿Cuál es ese sentido? ¿Tiene que ver con un grado de compromiso entre los participantes de la interacción, tal como sucede en interacciones cara a cara?vi.

Un tercer punto relevante tiene que ver con el semblante, es decir, con lo que podemos leer en la expresión facial de los personajes representados en los billetes. En este sentido, en los siete billetes del peso uruguayo encontramos rostros que ante todo se caracterizan por su seriedad. ¿Podríamos imaginar retratos en los que los personajes representados estuvieran riendo, tal como suele ocurrir con las fotografías en nuestra época? El único indicio de alegría se encuentra en los labios de Juana de Ibarbourou, que por su disposición podrían ser interpretados como una sonrisa. Sin embargo, el resto de su rostro no acompaña esta lectura, como por ejemplo el arqueado de las cejas. Es más: algunos de los personajes parecen tener el ceño fruncido.

La falta de emocionalidad (o, más precisamente, la opción por incluir semblantes neutros, serios, sin ningún tipo de emoción que permita identificar a los individuos retratados como seres humanos que sienten) puede funcionar como recurso semiótico para reforzar el efecto de sentido vinculado con la formalidad. Como vimos, este es un rasgo transversal al diseño de billetes y monedas. Esta transversalidad de lo formal surge de la naturaleza misma del género discursivo, que es uno llevado a cabo por el Estado, lo que ya de por sí implica un alto grado de formalidad por tratarse de una práctica de enunciación oficial.

En este sentido, pareciera ser que un personaje considerado referente de la nación debe ser serio. Así, la sonrisa cobra un significado de debilidad, y ninguna nación respetable se forja a partir de debilidad. Por eso, los referentes de la nación deben estar serios, ser serios y, con su seriedad, expresar la formalidad de la nación. No sorprende que el único esbozo de alegría aparezca en el rostro de la única mujer del sistema, como signo de época respecto a quién se le permite la afabilidad de la sonrisa. Además, la seriedad y la formalidad se refuerzan mediante el tipo de atuendo que los personajes retratados visten (tal como se evidencia en el cuello). La conjugación del semblante serio y formal con atuendos del mismo tipo funciona como una sumatoria que refuerza, de manera isotópica, la expresión de la formalidad.

En síntesis, a través del análisis de los siete rostros incluidos en los billetes del peso uruguayo, podemos dar cuenta de cómo se construye la formalidad a través del rostro y cómo esta puede funcionar como recurso semiótico para expresar la formalidad del género discursivo que, como vimos, es un género de naturaleza oficial, en manos del Estado, que debe cuidar la solemnidad de la idea de nación que se construye.

5.

CONCLUSIONES

El objetivo de este artículo fue proponer un abordaje de los rostros que encontramos en los billetes del peso uruguayo actualmente en circulación en Uruguay. Como vimos, una serie de oposiciones permite preguntarnos sobre los sentidos que pueden vehiculizarse a través de distintas decisiones de diseño tomadas a la hora de crear los retratos que figuran en ellos. En este sentido, el artículo profundiza en el estudio semiótico del diseño de billetes y monedas con un foco en el rostro. Se trata de un rostro seleccionado por la institucionalidad estatal, que lo celebra en un medio material que sirve como vehículo de la idea de nación.

En el análisis, proponíamos que lo que emana de los rostros incluidos en los billetes del peso uruguayo es ante todo una gran formalidad. Señalamos que esta se apoya en la naturaleza del género discursivo, cuya creación textual está en manos del Estado y, por eso, evidencia un alto grado de cuidado en la enunciación, precisamente por tratarse de un discurso oficial. Sin embargo, esta lectura no se agota ahí, sino que también es pertinente abordar el recorte enciclopédico al que pertenecen las siete figuras retratadas: el de la cultura letrada e ilustrada.

Zorrilla de San Martín, Varela, Fabini, Figari, Vásquez Acevedo, de Ibarbourou y Larrañaga son todos personajes de la cultura letrada, esto es, productores de un tipo de alta cultura, vinculada con espacios urbanos y de influencia internacional. Quizá el caso más interesante sea el de Larrañaga, que más que productor de cultura fue un cientista natural, además de una destacada figura religiosa del país. Sin embargo, por haber sido el fundador de la Biblioteca Nacional, también puede leerse como una figura representativa de ese mismo recorte enciclopédico de la cultura letrada e ilustrada.

El universo discursivo letrado, ilustrado y urbano que encontramos en los billetes del peso uruguayo contrasta marcadamente con otra posibilidad: la de lo rural y popular. Esta decisión por lo urbano y erudito es significativa. Así, una región geográfica en la que la dicotomía civilización-barbarie ha funcionado históricamente como clave de lectura de la realidad, la selección de personalidades que produjeron “alta” cultura (por oposición a la cultura “baja” o “popular”), puede ser interpretado como una estrategia discursiva orientada a delinear un perfil nacional alejado de la barbarie, especialmente cuando se tiene en cuenta que este tipo de cultura era producido desde y en la ciudad letrada y cosmopolita (Hentschke, 2012). ¿Podríamos dar por descontada la presencia de la formalidad que caracteriza a los retratos del peso uruguayo si los personajes retratados hubieran sido productores de cultura popular? Preguntas como esta quedan abiertas, pero sin duda nos acercan al funcionamiento del sentido vehiculizado por el diseño de la moneda.

Lo que queda en evidencia en el análisis presentado en este artículo es la relevancia de las condiciones de producción en el acto de enunciación. Si los billetes son textos visuales creados con una finalidad comunicativa (esto es, enunciados), podemos identificar en ellos marcas de la enunciación, que dan cuenta de visiones de mundo específicas sobre la realidad. En este caso, sobre la identidad nacional. Al optar por un discurso ilustrado, letrado y sobre todo, formal, el Estado realiza una propuesta de sentido a sus ciudadanos, que son los enunciatarios de este discurso nacional y, además, quienes utilizarán los billetes en sus transacciones cotidianas. Por eso, el diseño de billetes y monedas supone un punto de apoyo más, entre tantos otros, para la expresión –y construcción– oficial de la identidad nacional. Al circular en el papel moneda, los rostros de los siete personajes destacados contribuyen a tal efecto de sentido.

REFERENCIAS

Anderson, B. (1983). Imagined Communities. Verso.

Bankov, K. (2022). Exploring Saussure’s Analogy between Linguistic and Monetary Signs. Language and Semiotic Studies, 8(1), 114-122. https://doi.org/10.1515/lass-2022-080112

Barbotto, S., Voto, C. & Leone, M. (Eds.) (2022). Rostrosferas de América Latina. Culturas, traducciones y mestizajes. I saggi di Lexia.

Billig, M. (1995). Banal Nationalism. Sage.

Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Berg.

Finol, J. E. (2021). On the Corposphere. De Gruyter.

Gilbert, E. & Helleiner, E. (Eds.) (1999). Nation-States and Money: The Past, Present and Future of National Currencies. Routledge.

Gimeno-Martínez, J. (2016). Design and National Identity. Bloomsbury.

Greimas, A. J. (1984). Sémiotique figurative et sémiotique plastique. Áctes Sémiotiques, 60. https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/3848

Helleiner, E. (2003). The Making of National Money. Cornell University Press.

Hentschke, J. R. (2012). Artiguista, white, cosmopolitan and educated: Constructions of nationhood in Uruguayan textbooks and related narratives: 1868-1915. Journal of Latin American Studies, 44(4), 733-764.

Hobsbawm, E. & Ranger, T. (Eds.) (1983). The Invention of Tradition. Cambridge University Press.

Leone, M. (2023). The Hybrid Face. Paradoxes of the Visage in the Digital Era. Routledge.

Marrone, G. (2001). Corpi sociali. Einaudi.

Moreno, S. (2022). El dinero como soporte material del nacionalismo banal: estudio del peso uruguayo desde una perspectiva semiótica. Cuadernos del CLAEH, 115, 23-43. https://doi.org/10.29192/claeh.41.1.2

Moreno, S. (2023a). El dinero como soporte material de la disputa por el sentido de la nación: estudio del peso argentino desde una perspectiva semiótica. Estudios Sociales, 64, 1-19. https://doi.org/10.14409/es.2023.64.e0046

Moreno, S. (2023b). Le banconote come materia e come supporto per la semiosi: verso una semiotica della cartamoneta. E|C, 39, 107-117.

Moreno, S. (2025). The Semiotics of Banknotes and Coins. Reading Contemporary Currency Design. Bloomsbury.

Murilo de Carvalho, J. (1990). A formação das almas. O imaginário da República no Brasil. Companhia das Letras.

Palmer, C. (1998). From Theory to Practice. Experiencing the Nation in Everyday Life. Journal of Material Culture, 3(2), 175-199.

Penrose, J. (2011). Designing the Nation. Banknotes, Banal Nationalism and Alternative Conceptions of the State. Political Geography, 30, 429-440. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2011.09.007

Penrose, J. & Cumming, C. (2011). Money talks: banknote iconography and symbolic constructions of Scotland. Nations and Nationalism, 17(4), 821-842. https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2011.00514.x

Searle, J. (1995). The Construction of Social Reality. Penguin.

Skey, M. (2011). National Belonging and Everyday Life: The Significance of Nationhood in an Uncertain World. Palgrave Macmillan.

Smith, A. D. (1991). National Identity. University of Nevada Press.

Thiesse, A.-M. (1999). La création des identités nationales. Europe XVIIIe–XXe siècle. du Seuil.

Thiesse, A.-M. (2000). Des fictions créatrices: les identités nationales. Romantisme 30(110), 51-62.

Tschachler, H. (2010). The Greenback: Paper Money and American Culture. McFarland.

Unwin, T. & Hewitt, V. (2001). Banknotes and National Identity in Central and Eastern Europe. Political Geography, 20, 1005-1028.

Verón, E. (1988). La semiosis social. Gedisa.

Voto, C., Finol, J. E. & Leone, M. (Eds.) (2021). El rostro en el horizonte digital latinoamericano. DeSignis hors serie 1.

Wennerlind, C. (2001). Money Talks, but What Is It Saying? Semiotics of Money and Social Control. Journal of Economic, 35(3), 557-574. https://doi.org/10.1080/00213624.2001.11506390

Zelizer, V. (2017). The Social Meaning of Money. Princeton University Press.

*

Contribución de autoría: la conceptualización y el desarrollo

integral del artículo es obra del autor.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DEL AUTOR

Sebastián

Moreno. Doctor

en Ciencias Sociales por la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich

(Alemania). Catedrático Asociado de Cultura y Sociedad, Facultad de

Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay

(Uruguay). Investigador activo en Ciencias Sociales, Sistema Nacional

de Investigadores (SNI) de Uruguay. Autor de los libros: The

Social Semiotics of Populism

(Bloomsbury, 2023), The

Semiotics of the Covid-19 Pandemic

(Bloomsbury, 2024) y The

Semiotics of Banknotes and Coins. Reading

Contemporary Currency Design

(Bloomsbury, 2025, en prensa).

i El Banco Central Europeo no deja de ser una entidad vinculada a un aparato estatal, que tiene sus instituciones de gobierno, aunque en este caso no sea de alcance nacional, sino que se ubica en un nivel superior, de naturaleza supranacional.

ii Para Verón (1988), todo texto –en cuanto que manifestación material del sentido– presenta marcas que dan cuenta de sus condiciones de producción, entendidas como “las determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un discurso o de un tipo discursivo” (p. 127). Para el autor, “la primera condición para poder hacer un análisis discursivo es la puesta en relación de un conjunto significante con aspectos determinados de esas condiciones productivas” (Ibíd.).

iii El uso de color sí podría agregar sentido en un universo discursivo fantástico, como el de los superhéroes. Al crear personajes como Hulk y Nightcrawler, el color de piel no realista agrega un sentido que contribuye al efecto deseado desde la enunciación (que es la razón por la cual los creadores decidieron que estos personajes tuvieran pieles de estos colores antinaturales).

iv Nuevamente pasando al universo de la ficción, podemos notar cómo es recurrente utilizar ojos blancos o vacíos para representar a criaturas malignas, mediante un recurso a la eliminación de la mirada como expresión de la eliminación de la humanidad.

v Sin embargo, es posible imaginar un billete con un retrato de un personaje de espaldas, junto a una etiqueta con su nombre que permita identificarlo. ¿En qué efecto de sentido deseado se basaría una decisión de este tipo? Una posible respuesta puede tener que ver con una crítica del accionar del personaje; por ejemplo, al querer expresar que le dio la espalda al pueblo. Dada la naturaleza del género discursivo, consistente en destacar a personajes valorizados positivamente desde el Estado, difícilmente se opte por esta opción de diseño. Además, en los casos en los que la axiologización subyacente del personaje destacado en el billete es positiva (como suele ser el caso en el diseño de la moneda), lo que se tiende a destacar para manifestar su identidad es precisamente su rostro, como marca inequívoca de su identidad.

vi Sobre este punto, vale la pena mencionar los debates actuales sobre el valor de mirar a la cámara o no al tomar una fotografía, especialmente en el marco de la cultura visual digital en plataformas como Instagram. ¿Qué efectos de sentido produce la mirada a la cámara? ¿Y qué efectos produce no hacerlo?