Rostros

en la publicidad popular

Consumo

aspiracional en el Perú

Faces

in Popular Advertising

Aspirational Consumption in Peru

Rostos

na publicidade popular

Consumo aspiracional no Peru

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4097

eyalan@pucp.pe – Lima – Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0143-4973

ADRIANA

ESPINOZA FERNÁNDEZ

a.espinozaf@pucp.edu.pe – Lima – Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

ORCID: https://orcid.org/0009-0005-9229-6690

CÓMO

CITAR: Yalán

Dongo, E. & Espinoza Fernández, A. (2025). Rostros

en la publicidad popular. Consumo aspiracional en el Perú.

InMediaciones

de la Comunicación, 20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4097

Fecha

de recepción: 25 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2025

RESUMEN

El objetivo del artículo es analizar la representación y el uso del rostro en la publicidad popular de Lima (Perú). Si bien la literatura se ha ocupado de estudiar cómo se configura lo aspiracional en campañas de grandes marcas, ha dejado de lado el consumo popular y la publicidad vernácula. Para este análisis se utilizó un enfoque cualitativo, con el que se examinaron 143 rostros en 73 imágenes tomadas en el Emporio Comercial de Gamarra, en Lima. Se distinguieron cuatro tipos de rostros: concentrados, que miran de frente con rigidez; conformistas, que miran de frente con una expresión relajada; mantenidos, que desvían la mirada con actitud relajada; y esforzados, que desvían la mirada con rigidez. Estos rostros configuran narrativas de consumo y muestran cómo lo aspiracional, asociado a rasgos caucásicos, atraviesa las estrategias visuales del comercio popular. La blanquitud se vincula al consumo inmediato y la ostentación, mientras que los rostros mestizos (“lo cholo”) se orientan más a la atracción de compra generalmente sexualizada. La escasez de rostros afrodescendientes y la poca presencia de discursos de cotidianidad en la publicidad analizada sugieren que el consumo popular se centra en la venta directa y en la intensificación de la provocación hacia el acto de compra, dejando de lado representaciones de descanso, convivencia o reflexión.

PALABRAS CLAVE: consumo popular, Gamarra, Publicidad popular, semiótica, raza.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the representation and use of faces in popular advertising in Lima (Peru). While previous literature has examined how aspirationality is constructed in major brand advertising campaigns, it has left a gap in the study of popular consumption and vernacular advertising. To address this, a qualitative approach was employed, analyzing 143 faces in 73 images collected from Lima’s Gamarra commercial emporium. The analysis identified four types of faces: concentrated, which look straight ahead with rigidity; conformist, which also look straight ahead but in a relaxed manner; maintained, which avert their gaze with a relaxed attitude; and effortful, which avert their gaze with rigidity. These facial representations construct consumer narratives and show how aspirationality, associated with Caucasian faces, permeates the visual strategies of popular commerce. Whiteness is linked to immediate consumption and ostentation, while mestizo (“cholo”) faces are more often oriented toward attracting purchases, frequently in a sexualized manner. The scarcity of Afro-descendant faces and the limited presence of everyday life discourses in the analyzed advertising suggest that popular consumption prioritizes direct sales and heightened provocation toward the act of purchase, leaving asiderepresentations of rest, social interaction, or reflection.

KEYWORDS: popular consumption, Gamarra, popular advertising, semiotics, race.

RESUMO

O objetivo desta pesquisa é analisar a representação e o uso do rosto na publicidade popular em Lima (Peru). Enquanto a literatura tem estudado as aspirações em campanhas publicitárias de grandes marcas, há uma lacuna na investigação sobre o consumo popular e a publicidade vernácula. Para isso, foi utilizada uma abordagem qualitativa que analisou 143 rostos em 73 imagens coletadas no centro comercial de Gamarra. Foram identificados quatro tipos de rostos: concentrados, que olham diretamente com rigidez; conformistas, que também olham diretamente, mas de forma relaxada; mantidos, que desviam o olhar com uma atitude relaxada; e esforçados, que desviam o olhar com rigidez. Esses rostos constroem narrativas de consumo e demonstram como o aspiracional, associado a rostos caucasianos, atravessa as estratégias visuais do comércio popular. A branquitude está ligada ao consumo imediato e à ostentação, enquanto os rostos mestiços (“lo cholo”) estão mais orientados para a atração da compra, geralmente sexualizada. A escassez de rostos afrodescendentes e a baixa presença de discursos de cotidianidade na publicidade analisada sugerem que o consumo popular prioriza a venda direta e a provocação ao ato de compra, deixando de lado representações de descanso, convivência ou reflexão.

PALAVRAS-CHAVE: consumo popular, Gamarra, publicidade popular, semiótica, raça.

1.

INTRODUCCIÓN

Después de un período de consumo moderado y cauteloso durante la pandemia, los volúmenes de compra en América Latina han recuperado su promedio ponderado, lo que ha reactivado tendencias que anteriormente definían las prácticas de adquisición en la clase media peruana, entre ellas la aspiracionalidad. Los principales sectores de consumo –bebidas, cuidado del hogar, lácteos y cuidado personal– se encuentran, en muchos casos, atravesados por formatos de presentación aspiracionales que no solo configuran prácticas específicas de consumo, sino que también proyectan un estilo de vida aparentemente desligado de las restricciones económicas. En este contexto, las investigaciones sobre belleza, moda y cuidado del hogar en el Perú han identificado una fuerte presencia de discursos aspiracionales, así como el uso de estereotipos entrelazados (raciales y de género), que influyen en la publicidad de marcas con alto capital y una considerable inversión publicitaria (Miranda-Peláez & Chávez-Chuquimango, 2024; Benavides Coquinche & Cabel García, 2022).

A pesar de los avances en la investigación sobre el fenómeno aspiracional en el consumo y su representación en la imagen publicitaria (Srivastava, Mukherjee & Jebarajakirthy, 2020; Neme-Chaves y Sierra-Puentes, 2024; Bell & Moran, 2022; Mnisi, 2015; Gupta & Srivastav, 2016), la mayoría de los estudios no han considerado el consumo popular y la publicidad vernácula como espacios de enunciación de estas imágenes. La publicidad vernácula (Jiménez, Londoño y Montoya, 2021), entendida como un discurso publicitario periférico, se manifiesta en entornos donde operan marcas de pequeño capital, especialmente en negocios locales y comercio minorista (Yalán Dongo, 2020). Sin embargo, lejos de estar al margen de las dinámicas aspiracionales en favor de una presunta atención a un discurso crítico o informativo concentrado en el producto, este ámbito también se ve atravesado por un consumo fuertemente racializado (Boulton, 2016; Cuevas-Calderón y Villafuerte, 2022). En este contexto, el ciudadano-consumidor, moldeado por una ética laboral precaria e ideologizado bajo el discurso del emprendimiento (Rojas, 2014), encuentra oportunidades de inclusión social al adoptar fenotipos caucásicos y productos “de marca” (Ucelli & Llorens, 2017). Es el mercado el que legitima y modela su forma de vida, otorgándole aceptación en la medida en que se convierte en un sujeto de compra. Así, las aspiraciones de movilidad social se articulan con lógicas mercantiles populares y con una publicidad vernácula que las reproduce. Por ello, uno de los ejes clave para el estudio del consumo popular es la representación del cuerpo y el rostro en la publicidad (Yalán Dongo, 2019). Aunque la literatura especializada sobre aspiracionalidad ha explorado sus dimensiones económicas y semióticas (Rodríguez Arcos, 2019; Fernándes, 2024), ha prestado poca atención a la configuración racial, de clase y de género del rostro en estos contextos de consumo popular. Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar la representación de la rostridad en la publicidad popular que circula en espacios de consumo masivo y comercio informal en Lima.

Este artículo busca contribuir al estudio del consumo popular y la publicidad vernácula desde la perspectiva de la producción y reproducción de imágenes aspiracionales dentro del ámbito de consumo informal. Para ello, el artículo abordará el marco teórico de las investigaciones previas sobre el consumo aspiracional y la representación del rostro en la publicidad popular. A partir de esta revisión bibliográfica, se presentarán el enfoque metodológico y los principales resultados del estudio.

2.

PUBLICIDAD, BLANQUITUD Y CONSUMO ASPIRACIONAL

La aproximación de las investigaciones al consumo aspiracional suele ser de carácter psicológico y se centra, principalmente, en identificar la intención de los consumidores mediante técnicas que recuperan motivaciones, percepciones y actitudes a través de entrevistas en profundidad (Srivastava, Mukherjee & Jebarajakirthy, 2023; Mnisi, 2015; Mensa & Mueller, 2024). De esta manera, los resultados de investigación suelen concentrarse en los efectos subjetivos que motivarían la aspiracionalidad en el consumo, tales como el hedonismo y el perfeccionismo, los cuales generan fenómenos como el efecto bandwagon (Neme-Chaves y Sierra-Puentes, 2024) circunscrito a la intención psicológica del consumidor. Desde esta perspectiva, la motivación que explica el uso de imágenes y representaciones aspiracionales no es interpretada negativamente; por el contrario, según Srivastava, Mukherjee y Jebarajakirthy (2023), estas imágenes fomentan un aspecto positivo del consumo, ya que, a través de la publicidad, se responde a una necesidad de seguridad, comodidad, progreso y bienestar demandada por los propios consumidores. Sin embargo, reducir el consumo aspiracional a metas individuales simplifica la dimensión cultural que emerge de este fenómeno. En contraste con la intención psicológica, otro enfoque de investigación analiza el consumo aspiracional en relación con una intencionalidad socialmente compleja, es decir, desde la significación cultural del fenómeno que entrelaza aspectos raciales, ética de trabajo, clase y género (Claytor, 2021).

Desde esta perspectiva, un sector de la literatura especializada se enfoca en el estudio de la clase media y en cómo esta emula a la clase alta en ciertos patrones de consumo (Srivastava, Mukherjee & Jebarajakirthy, 2020), como el gasto en alimentación, mobiliario y otros bienes (Soon, 2022). En este sentido, grupos específicos de consumidores aspiran a un nivel de consumo socialmente determinado, con una direccionalidad intempestiva hacia el consumo, incluso cuando su nivel de ingresos marginales no les permite sostenerlo (De Donder & Roemer, 2015). Este fenómeno suele ser explicado por un deseo profundo de pertenencia mercantil, exacerbado por la incapacidad de los operadores estatales y públicos para garantizar formas efectivas de inclusión social a los ciudadanos. Como consecuencia, emergen ansiedades más profundas sobre la pertenencia cultural (Boulton, 2016), marcadas por fracturas de clase y la desatención del Estado (Ucelli & Llorens, 2017) que facilitan la creación de un ciudadano-consumidor despolitizado. Este punto es clave, ya que permite identificar que el consumo de productos de lujo no se inscribe simplemente en una jerarquía de deseos no esenciales, sino que tiende a naturalizarse junto con los bienes esenciales, en tanto responde a la búsqueda de bienestar, placer y positividad (Neme-Chaves & Sierra-Puentes, 2024). Lo aspiracional, por lo tanto, se asocia estrechamente con la clase trabajadora y con un imaginario estratégicamente construido para fomentar el consumo, a través de representaciones como la autoestima, la autorrealización, la perseverancia y la resistencia como cualidades moralmente propias de una ética del trabajo mercantilizada y aceptadas en una sociedad propiamente capitalista (Bell y Moran, 2022).

Desde esta misma perspectiva, el enfoque racial adquiere un papel central en el consumo aspiracional, al reconocer que no solo la pertenencia a la clase media, sino también la autoidentificación con un determinado concepto de raza, constituye una condición de posibilidad para la búsqueda de utopía y aspiracionalidad. De esta tendencia surgen fenómenos contemporáneos complejos, como el izikhothane (Mnisi, 2015) o el enmascaramiento como lógica colonial de ocultamiento racial, denunciado por Fanon (2009) en el caso de los negros antillanos. Para otro sector de la literatura especializada, esta direccionalidad del consumo aspiracional se convierte en una condición operativa clave para las marcas y empresas, optimizando el retorno de la inversión (ROI) (Gupta & Srivastav, 2016). La representación de hombres y mujeres blancos domina el mensaje publicitario, tanto en sus imágenes, en la estructura misma de su sistema laboral (Mensa & Mueller, 2024), como en los nuevos modelos de masculinidad y feminidad concebidos como estilos de vida aspiracionales. Esta vinculación con ciertos ideales de género y raza de matriz occidental (Rodríguez Arcos, 2019) no solo ha restringido la representación de personas negras y de mujeres en la publicidad (Campos, Felix & Feres Junior, 2023), sino que también ha reforzado un ideal estético corporal –como la piel clara y blanca– en mercados populares como el de la India, donde estas representaciones fomentan el consumo de la clase media en los centros urbanos (Mishra, 2021) dentro de una retórica de éxito neoliberal (Kruger, 2010). Este análisis del papel de los emisores en los mensajes aspiracionales no se limita a las marcas, sino que también incluye al propio discurso de Estado. En muchos casos, se observa cómo los discursos aspiracionales del consumo coexisten con narrativas gubernamentales que promueven la nacionalidad y la exaltación de lo propio (Kruger, 2010), con el objetivo último de reforzar el simulacro de un modelo de “menos Estado, más mercado” como forma ideológica de comunidad.

En este sentido, la clase proletaria racializada no se limita a satisfacer sus necesidades básicas en los actos de consumo, ya que también destina parte de sus ingresos al consumo de bienes aspiracionales. Este fenómeno es impulsado por la publicidad y, al mismo tiempo, refuerza determinadas representaciones dentro de ella. Desde la perspectiva de los productores de simulacros sociales, incluso los discursos de autenticidad –que aparentemente desvelan las dinámicas de consumo en su supuesta concreción– terminan construyendo un consumo aspiracional, al celebrar lo ordinario y fomentar el autodescubrimiento interior (Duffy, 2013). Así, lo aspiracional opera como un modo discursivo complejo y no se reduce a una unidad icónica fija. De esta manera, la aspiracionalidad se manifiesta tanto en las representaciones tradicionales que refuerzan imaginarios conservadores de conyugalidad como en espacios que proyectan autenticidad y singularidad individualista, ampliando y complejizando el alcance de las dinámicas de deseo y consumo.

3.

ROSTRO Y CUERPO EN LA PUBLICIDAD POPULAR

Desde la perspectiva cultural de la semiótica, el rostro se considera una forma natural codificada en modos de normalidad y anormalidad dentro de la percepción y reconocimiento culturalizado (Leone, 2021a). No obstante, si bien anudado con figuras sociales como la identidad y la publicitación de afectos, esto no anula su singularidad como pulsación del cuerpo ni su capacidad de generar significación espontánea y no regulada por sistemas de sentido establecidos. Desde esta perspectiva, se esbozan apuntes para una semiótica del rostro a partir de la lectura de Claude Zilberberg (2016), quien, al analizar la interpretación de Deleuze sobre Bacon, identifica formas de tonicidad y deflagración que configuran los “órganos” del rostro, concebido como una estructura orgánica cultural. En este marco, son las intensidades las que dan lugar a singularidades exclamativas y expresivas, manifestadas en composiciones faciales súbitas y vibrantes. Zilberberg no solo se refiere a los “rostros organismo”, sino también a una “cabeza sin órganos”, compuesta de carne y nervios. En muchos casos estas formas de irreverencia y expresión de intensidad quedan seleccionadas o mezcladas en procesos corporales que provocan una actancialidad, es decir, la construcción de una figura de personaje. Como señala Jacques Fontanille (2008), el Mi (o, en términos de Zilberberg, la “cabeza sin órganos”) configura tanto roles (Si-idem) como actitudes (Si-ipse), dando forma a un personaje: “un rostro es un cuerpo-envoltura dedicado a inscripciones, cifrables y descifrables, entonces tratamos con una construcción isótopa [fisonomía]” (Fontanille, 2008, p. 139). En este proceso, las expresiones faciales actúan como testimonios (inscripciones) plásticos y figurativos de su devenir actante. Como señala Leone (2021b): “El rostro, por lo tanto, es el lugar invisible desde el que el mundo que nos rodea adquiere su visibilidad” (p. 58).

Desde esta perspectiva, aunque las investigaciones sobre el rostro han abordado su representación en espacios digitales (Voto, Finol & Leone, 2021), protestas políticas (Delupi, 2023) y contextos globales críticos (como la pandemia de COVID-19) (Leone, 2022), persiste una brecha de investigación en el estudio del rostro como mercancía o producto, es decir, en su funcionamiento dentro de la economía de mercado. Sobre este punto, es importante precisar que las investigaciones que han abordado la relación entre rostro y forma de producción propiamente capitalista señalan que la fuerza productiva opera como una potencia sin cara, disciplinada por la vigilancia de un rostro que le impone exigencias en el momento de la producción (Foucault, 1975). Sin embargo, esta vigilancia no está dirigida a observar solo al trabajador asalariado, sino al objeto-signo que este produce: la mercancía, cuyo rostro se construye como la verdadera faz, aquella que no quiere no ser vista. Guy Debord (1967) afirma: “no solamente la relación a la mercancía es visible, sino que no se ve más que ella: el mundo que se ve es su mundo” (p. 24). En este sentido, el significante-producto se rostrifica (Deleuze & Guattari, 2012, p. 121), el objeto-producto llega a ser un cuerpo (Fontanille, 2008). La mercancía, en tanto signo, posee una rostridad –una forma visible como etiqueta, envase o diseño– que es observada y controlada en el proceso productivo. Esta rostridad genera regímenes de visibilidad, donde la mercancía busca ser vista y el consumidor oscila entre un deseo de ver y no ver (Yalán Dongo & León, 2021). La mercancía, como elemento abstracto, se define por su visibilidad más que por su valor de uso: su significante crea espacios de circulación y visibilidad, eclipsando la fuerza de trabajo que aún permanece como actualidad en su materialidad. En este sentido, el rostro de la mercancía es la transparencia absoluta de una relación significante que golpea intempestiva y “mágicamente” (Coup d'œil féérique) al consumidor, un espectáculo visual donde el goce-consumo se da a través de la mirada (Yalán Dongo & León, 2021, p. 45).

En este punto específico, el objetivo central de esta investigación busca analizar el contexto del rostro en el marco de la llamada publicidad popular o vernácula. Según Jiménez, Londoño y Montoya (2021) la publicidad popular o vernácula es una forma de comunicación que surge desde los sectores marginados de la sociedad, especialmente en oposición a las estructuras culturales dominantes y elitistas. Se caracteriza por su creatividad espontánea, uso de herramientas autóctonas y ruptura con los esquemas normativos, lo que la diferencia de la publicidad convencional. Dicho esto, al enfocarnos en este modo de realización de las lógicas del consumo capitalista –aquella relacionada con dinámicas socioeconómicas comerciales, donde predominan la valoración costo-beneficio, la búsqueda de practicidad, el consumo en el punto de venta, el regateo y el comercio informal– la literatura señala que, en la publicidad vernácula o popular, el rostro humano tiende a ser suprimido o subordinado al rostro del producto (Yalán Dongo, 2019, p. 55). En este contexto de estelaridad del producto en la publicidad, la rostridad del signo-mercancía (su diseño, envase, etiqueta, etc.) debe destacarse sobre cualquier otro elemento visual, incluso sobre la expresión facial del consumidor. El rostro humano, al ser un espacio de expresión emocional y subjetiva, compite con la rostridad del producto, pues transmite estados de ánimo genuinos como felicidad o enojo. Para evitar esta competencia, la publicidad tiende a neutralizar o estandarizar las expresiones faciales, reduciéndolas a sonrisas artificiales, colocando lentes de sol para tapar emociones o eliminando los rostros por completo. Esta supresión hace que los actantes en los anuncios funcionen como signos maniquí (Yalán Dongo, 2019), es decir, figuras sin expresión real, cuya única función es resaltar el producto. Así, la publicidad despersonaliza al consumidor para garantizar que la mercancía sea el único rostro verdaderamente visible.

En este contexto bibliográfico, y partiendo de la suspensión del rostro humano en favor del rostro-mercancía, surge la pregunta sobre las estrategias publicitarias que, mediante estereotipos racializados, configuran en estos espacios comerciales formas aspiracionales de actancialidad. ¿Está el rostro humano realmente suspendido en estos discursos publicitarios vernaculares? ¿De qué manera se articula la rostridad en la llamada publicidad popular? Si la literatura especializada señala un devenir cuerpo del objeto-mercancía ¿es posible considerar que los rostros sean un devenir mercancía del cuerpo?

4.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de naturaleza cualitativa y adopta un enfoque interpretativo. Su objetivo general es analizar la representación de la rostridad en la publicidad popular que circula en espacios de consumo masivo y comercio informal en Lima. Para ello, se emplea un diseño de investigación basado en el estudio de caso múltiple, un procedimiento que permite explorar un sistema delimitado o un conjunto finito de enunciados sobre una temática específica (Creswell y Poth, 2016). Este enfoque, al adoptar un estudio de caso colectivo o múltiple, facilita la selección de diversos casos situados dentro de un mismo contexto, es decir, distintos programas dentro de un solo espacio, con el objetivo de ofrecer múltiples perspectivas sobre un problema. Para el análisis, se emplea el análisis del discurso semiótico, desde una perspectiva postestructuralista o tensiva (Fontanille, 2008; Zilberberg, 2016). Las investigaciones sobre el consumo aspiracional y la reproducción publicitaria de imágenes, aunque han empleado técnicas de análisis semiótico (Rodríguez Arcos, 2019; Fernándes, 2024), se centran principalmente en el mensaje lingüístico (Rodríguez Arcos, 2019) y en la publicidad global financiada por marcas con gran capital (Campos Felix & Feres Junior, 2023). Es decir, el foco está en la publicidad aspiracional dirigida a consumidores de clase media elitizada, dejando de lado a la clase media y baja trabajadora, muchas veces precarizada. En este contexto, siguiendo las contribuciones de Kefala (2024), nuestra investigación busca profundizar en la industria minorista y en los espacios de consumo popular.

El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo en tres etapas. En primer lugar, se identificó el espacio de consumo para la recuperación de imágenes publicitarias, seleccionándose el Emporio Comercial de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria, en la ciudad de Lima, capital del Perú. Según las investigaciones de Rojas (2014, 2012) y Rojas y Luque, Gamarra concentra dinámicas de trabajo formal e informal precarizado, que sustentan formas de consumo populares caracterizadas por prácticas zigzagueantes de consumo, valoraciones críticas (precio/calidad), consumo aglutinante y una ética laboral vinculada a la lógica del emprendedurismo. A esto se suma una marcada presencia de prácticas laborales y de consumo racializadas en el ámbito comercial de Gamarra (Cuevas-Calderón & Villafuerte, 2022), lo que refuerza la importancia de analizar cómo la publicidad representa estas dinámicas. En este sentido, y siguiendo la definición de Jiménez et al. (2021), las interrelaciones entre raza y clase en estos espacios resultan propicios para la denominada publicidad vernácula o publicidad popular (Yalán Dongo, 2020). En segundo lugar, una vez delimitado el lugar de recopilación de datos, se llevaron a cabo intervenciones para recuperar las imágenes publicitarias (n=73) mediante un registro fotográfico sistemático. Dado que el objeto de estudio son los rostros de los personajes (actantes) presentes en los anuncios, se realizó un conteo total de rostros en los 73 afiches analizados, obteniendo un total de 143 rostros que fueron considerados para el análisis. Finalmente, en la tercera etapa, se procedió a la selección del material recuperado siguiendo un enfoque longitudinal previamente utilizado en el estudio de imágenes y representaciones raciales en la publicidad. En particular, se adoptó la perspectiva de Brinson, Hubbard y Berry (2024), que contempla cuatro dimensiones clave: (1) frecuencia de representación, (2) contexto del anuncio, (3) categoría de producto y (4) prominencia del rol. Asimismo, dado que la investigación se basó en el análisis de imágenes públicas en Gamarra y no en la interacción directa con grupos humanos, no fue necesario contar con consentimiento informado. La identificación de la etnicidad de los rostros se realizó siguiendo a Cuevas-Calderón y Villafuerte (2022), Gastelumendi (2011) y Vargas (2014), quienes establecen categorías como lo blanco, lo negro, lo cholo y lo indígena. Aunque estas son categorías sociológicas complejas, el parecer y el fenotipo juegan un papel fundamental como marcadores en el proceso de (auto)identificación racial a través del rostro, que es lo que ocupa a esta investigación.

Para el análisis visual de las imágenes publicitarias, se emplearon herramientas específicas del estudio corporal del actante (Fontanille, 2008) y representaciones tensivas del rostro (Zilberberg, 2016). Así, desde esta perspectiva semiótica se identifica cómo las capas plásticas y figurativas (formas de expresión) del rostro –como figura compuesta de otras figuras (Leone, 2021a)– configuran estatutos actanciales (formas de contenido), expresando intencionalidades narrativas e imaginadas del cuerpo (Fontanille, 2025). De este modo, a través de la repetición y recurrencia de las capas gráficas (figurativas, icónicas y plásticas), se evidencian formas de realización de las actancias, en particular las identidades de roles (sí-idem) y las actitudes (sí-ipse) o, en el decir de Greimas, entre el rol temático y el rol patémico (Greimas & Fontanille, 1994), moduladas por una intensidad que va de lo rígido a lo relajado y que determina la relación entre ambos (Fontanille, 2008). Así, estos tres tipos de identidad permiten describir el devenir del actante a partir de una base corporal y, en consecuencia, su vínculo con la rostridad.

Entre las principales limitaciones metodológicas destaca la dificultad para registrar fotografías en algunos casos debido a la aglomeración de personas. Además, según comunicación verbal con diseñadores gráficos que producen estas imágenes, la mayoría proviene de bancos de imágenes o se obtiene gratuitamente de buscadores en Internet. No obstante, esta aparente arbitrariedad en la selección de las imágenes publicitarias no implica una neutralidad valorativa ni una ausencia de significación en los espacios populares, sino que refleja una intencionalidad inscrita en la semiosfera y la cultura de sentido que configuran las prácticas de consumo.

5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

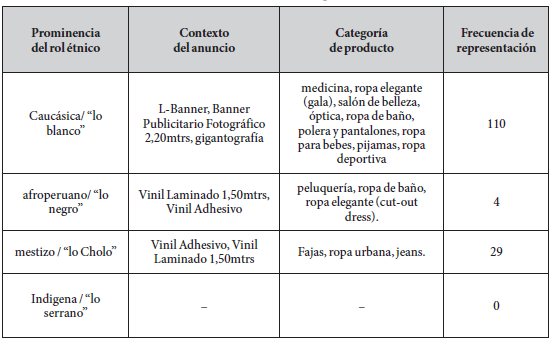

A partir del enfoque longitudinal de Brinson, Hubbard y Berry (2024) y las categorías raciales Cuevas-Calderón y Villafuerte (2022) en el Emporio Comercial de Gamarra, se identificaron los siguientes resultados (Tabla 1).

Tabla

1. Rol,

contexto, categoría y frecuencia de las imágenes publicitarias en

Gamarra

Fuente:

Elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 1, del total de imágenes analizadas (n=73), 59 representan el componente humano a través de la construcción de un rostro caucásico, especialmente en materiales publicitarios de gran formato, como banners de 1.5 a 2 metros y gigantografías. En contraste, los rostros de personas negras o mestizas (“cholos”) aparecen únicamente en viniles de formato medio, de hasta 1,5 metros. Esta distribución sugiere que la representación de lo caucásico se asocia con la vitrina y el pórtico del consumo, mientras que las figuras negras o mestizas se utilizan para reforzar estímulos de compra en movimiento, con una visibilidad más concentrada y menos panorámica. A pesar de que la categoría “lo serrano” ha sido identificada como una forma de referirse a lo indígena en Gamarra, según la investigación de Cuevas-Calderón y Villafuerte (2022), no se encuentra presente en las imágenes publicitarias analizadas, evidenciando así la exclusión de lo indígena en la representación comercial.

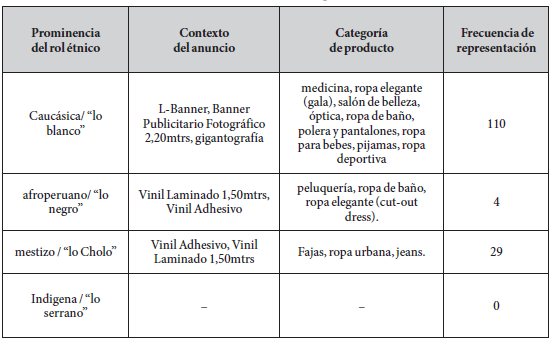

En cuanto a las categorías de producto, la presencia de rostros caucásicos predomina en rubros como la medicina (Imagen 1) donde no se han identificado figuras no caucásicas en la promoción.

Imagen

1. Selección

de imágenes de la intervención en Gamarra

Fuente:

Elaboración propia a partir del material fotográfico registrado en

Gamarra, Lima.

Asimismo, se observa una diferencia significativa en la relación entre los rostros y los signos-producto en el sector textil, particularmente en la categoría de “ropa elegante”. Los rostros caucásicos aparecen mayormente en publicidad de vestimenta formal, como trajes de gala, vestidos de cóctel, vestidos ejecutivos o vestidos lápiz, los cuales se caracterizan por cortes estructurados y sobrios, a menudo complementados con sacos o blazers (ver figuras a, b, c y e de la Imagen 1). En contraste, los rostros femeninos mestizos o “cholos” se emplean en la promoción de prendas como cut-out dresses, vestidos ceñidos al cuerpo, mini vestidos o bodycon dresses, cuya connotación es más sensual o “atrevida” (figuras d, f, g de la Imagen 1). De este modo, mientras los rostros y cuerpos caucásicos se asocian con valores laborales y profesionales, los rostros y cuerpos mestizos (“latinos”) refuerzan una representación ligada a la sexualización y la exposición corporal. Es importante aquí considerar que, como señala Neme-Chaves y Sierra-Puentes (2024), el lujo objetualizado no se manifiesta únicamente en la búsqueda de productos no esenciales de carácter suntuoso; es decir, no está vinculado al consumo ostentoso o aspiracional: es también lujo aquellos productos de consumo básico que desde la perspectiva de personas que se encuentran en la “base” de la “pirámide” socioeconómica.

En las imágenes analizadas, los rostros son representados en dos posiciones principales: una mirada de frente, que se dirige directamente al espectador-consumidor, y otra mirada esquiva, que evita el contacto visual. La orientación de la mirada no solo define el dinamismo y la expresividad del rostro, sino que también determina su función dentro del espacio comercial popular, estableciendo un sentido y una dirección específicos en la interacción con el público. A partir de la recurrencia figurativa de la mirada (direccionalidad) y su configuración plástica (topología), se identifican cinco tipos de rostros que construyen diferentes actancialidades. De estos, dos resultan especialmente relevantes: el rostro concentrado y el rostro esfuerzo. La nominación concentrado y esfuerzo es introducida por Fontanille (2008) para describir dos formas en las que el cuerpo deviene actante. La concentración (Si-idem) se produce cuando el rol temático domina con precisión la intensidad y el afecto (Mi-carne) del actante, como ocurre en el gesto controlado de un agente militar durante una ceremonia. Por otro lado, el esfuerzo se manifiesta cuando el cuerpo del actante, particularmente el rostro, deja filtrar sutilmente ese afecto, generando la impresión de que la expresión no es plenamente intencionada, sino que se encuentra en un estado de construcción y perspectiva (Si-ipse). Un ejemplo sería un rostro que, al intentar sonreír o formar una mueca específica, revela la tensión subyacente del gesto.

Dicho esto, en la publicidad popular, el rostro concentrado (figuras a, e, f y g de la Imagen 1; figura j de la Imagen 2) se asocia con el dominio del actante como sujeto de atracción comercial. Su mirada es rígida, intensa y controlada, filtrando una energía contenida que busca captar la atención del espectador. Este tipo de rostro cumple una función de call to action: su mirada frontal y fija interpela al consumidor, lo convoca e impulsa hacia la compra inmediata y práctica.

Imagen

2. Selección

de rostros en la publicidad popular en Gamarra

Fuente:

Elaboración

propia a partir del material fotográfico registrado en Gamarra,

Lima

Por otro lado, a diferencia del anterior, el rostro esfuerzo (figuras b y g de la Imagen 1 y figuras k y l de la Imagen 2) evita el contacto visual directo con el espectador. Su mirada es esquiva, desviada o franqueada, como si el personaje se esforzara en no mirar, permitiéndose ser visto sin establecer una conexión intencional. Esta actitud introduce una nueva identidad actancial, distinta de la servidumbre explícita al consumo: en lugar de invitar directamente a la compra, se muestra distante, proyectando una imagen de inalcanzabilidad. Este segundo esquema rompe con la inmediatez del acto de compra y construye una narrativa basada en la falta: no enfatiza la posesión inmediata del objeto de consumo (“lo tienes, ya es tuyo”), sino que inscribe al consumidor en un juego de deseo y aspiración (“usted anhela esto que no tiene porque aún no está a su altura, pero podría estarlo”) respecto del objeto de deseo. En este sentido, el rostro del esfuerzo indiferente no es un rol acabado como el rostro concentrado, sino como un dispositivo que modula la relación entre el consumo y la carencia. Los lentes, presentes tanto en servicios ópticos como en algunas marcas textiles, refuerzan este efecto al ocultar parcialmente el rostro del consumidor, convirtiéndolo en un sujeto de ostentación, alguien que no desea mirar, pero sí ser visto.

En la publicidad popular, el uso de distintos tipos de rostros suele combinarse. Aunque en algunos casos se privilegia uno sobre otro, generalmente ambos se emplean de manera complementaria. Así, dentro de una misma pieza gráfica o publicitaria vernácula, coexisten el rostro que mira de frente y el que esquiva la mirada, el que connota practicidad y el que sugiere ostentación.

Si bien el rostro-concentrado y el rostro-esfuerzo establecen una oposición semántica y, por ende, generan la tensión que estructura la dinámica del sentido corporal en la publicidad vernácula, existen dos rostros adicionales que amplían esta identificación actancial: el rostro-conformismo y el rostro-mantenimiento. Estos últimos complementan la tensión del rostro al introducir un matiz de distensión dentro de su rigidez. Mientras que los rostros de concentración y esfuerzo configuran la dureza e inflexibilidad, los de conformidad y mantenimiento generan un efecto de relajación, equilibrando así la estructura tensiva. Fontanille (2008), en su lectura de Paul Ricoeur (1996), identifica estos tipos: el rostro-conformismo se vincula con la identidad-idem, reflejando la estabilidad de un rol que se mantiene constante a lo largo del tiempo. En este caso, el rostro se relaja y normaliza, permaneciendo inscrito en el rol sin necesidad de reafirmarlo con tenacidad. Por otro lado, el rostro-mantenimiento implica una reinterpretación y reconstrucción del rol. No se trata de un esfuerzo forzado (disfuerzo) por construir una identidad, sino de una manera de sostener un relato coherente que integra que el rostro se distingue en la cotidianidad. Aquí, el rostro no se limita a replicar un modelo fijo, sino que expresa una identidad en continuo ajuste y evolución (Ricoeur, 1996).

En el consumo popular, el rostro-conformismo (ver Figura i, n y o de la Imagen 2), no se limita a una mirada concentrada y rígida, sino que también puede transmitir una sensación de adecuación respecto a una situación específica. En este caso, el rostro adopta una expresión patémica más sutil y susurrante, como una risa contenida o una mirada ligeramente distendida, una gestualidad que ya no implica una invitación frivolizada –como en el caso del rostro-concentración– sino más bien una actitud acorde con un entorno urbano y con la jovialidad cotidiana del consumo. Es un rostro que ríe, pero sin estridencias. Por contraste, el rostro-mantenimiento (Imagen m y ñ de la Imagen 2) retoma la mirada esquiva del rostro-esfuerzo, aunque con una diferencia clave: en lugar de sostener una expresión tensa que evita al espectador, el rostro-distinción construye un discurso de naturalidad, relajo y compostura fresca. La mirada se desvía de manera artificial, no como un gesto de evasión forzada, sino como parte de una actuación que simula haber sido capturada espontáneamente en la cotidianidad. Este gesto se complementa con una sonrisa leve o una mueca casual, reforzando la idea de un consumo que ya no es un objeto de deseo externo, sino algo incorporado a la cotidianidad, naturalizado. El rostro-mantenimiento, al buscar representar una apariencia de cotidianidad en la imagen publicitaria vernácula, se emplea con mayor frecuencia en los rostros de bebés, especialmente en marcas de ropa infantil. En estos casos, el infante, al no ser un sujeto de consumo que llame a otros a la compra, no puede sostener un rostro concentrado, lo que explica el uso de este rostro para este sector en la lógica publicitaria. Es importante señalar que, en la publicidad popular recopilada, únicamente se representan niños caucásicos, mientras que no se incluyen niños mestizos o negros.

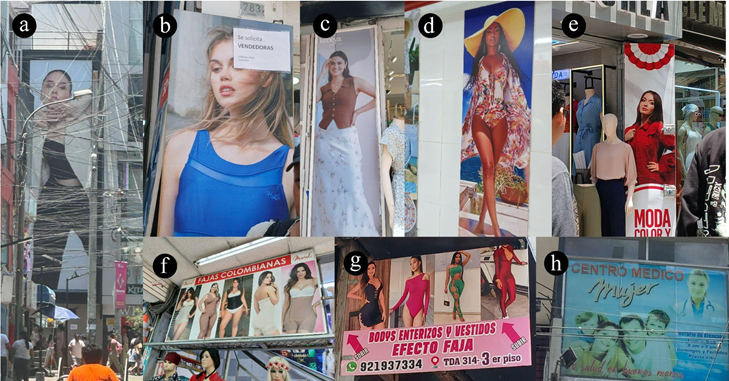

Entre la adecuación del rostro-conformismo y la espontaneidad del rostro-mantenimiento se genera un discurso que no está concentrado en la aspiracionalidad proyectada en el rostro-esfuerzo, ni en la determinación hacia la compra del rostro-concentración. No obstante, la presencia de un discurso de cotidianidad habilitado por el conformismo y el mantenimiento es aún menor (Tabla 2).

Tabla

2. Tipos,

isotopía y frecuencia de rostridad

Fuente:

Elaboración

propia a partir del material fotográfico registrado en Gamarra,

Lima.

De los resultados obtenidos, los rostros concentrados (n=89) –aquellos que sostienen la mirada frontal del espectador– fueron los más frecuentes. En segundo lugar, se identificaron los rostros-esfuerzo (n=26), caracterizados por evadir el contacto visual y forzar gestos de ostentación. En menor proporción, aparecen los rostros-mantenimiento (n=16), que simulan una captura espontánea de lo cotidiano, aunque con un aire artificioso. Finalmente, con la menor frecuencia, se encuentran los rostros-conformismo (n=6), en los que los sujetos sonríen mientras miran de frente, transmitiendo una naturalización del consumo. Esto podría relacionarse con Gupta y Srivastav (2016) quienes señalan que las personas en la base de la “pirámide” socioeconómica tienden a involucrarse en la adquisición y exhibición de bienes con la única finalidad de obtener estatus social. No obstante, esta perspectiva no alcanza a explicar el uso de personajes mestizos en la publicidad. En este punto, se identificó un pequeño grupo de casos (n=7) que no encajaba en ninguna de las cuatro categorías de rostros establecidas. Esto se debe a que su representación no funcionaba como un rostro en sí, sino como una cabeza-figura, utilizada principalmente en peluquerías y salones de belleza. En estos casos, lo relevante no era la expresión facial, sino la cabeza en sí como objeto-mercancía.

La identificación de rostros en la publicidad popular revela que, en términos de etnicidad, los rostros caucásicos predominan en la representación del llamado de compra, especialmente a través de rostros concentrados (n=68) y rostros-esfuerzo (n=26). Esto sugiere que la imagen caucásica se asocia con el consumo inmediato y la ostentación en mayor medida que los rostros mestizos o aquellos vinculados a “lo cholo”. Respecto a estos últimos, si bien también aparecen rostros concentrados (n=19) representados por etnicidades mestizas, su presencia como rostros-esfuerzo es significativamente menor (n=5). Es decir, “lo cholo” no se configura como un rostro para la ostentación, sino más bien como un rostro que atrae a la compra, con una predominancia de figuras femeninas, muchas veces sexualizadas, a diferencia de los rostros caucásicos. Finalmente, los rostros con fenotipos afrodescendientes son escasos (n=4) y tienen una distribución limitada: dos aparecen como rostros concentrados, uno como rostro-mantenimiento y otro como rostro-esfuerzo. No se registró ningún caso de rostro-conformismo (n=0). En términos generales, los rostros-conformismo son reducidos tanto en los rostros mestizos (n=1) como en los caucásicos (n=5).

Este análisis de recurrencias evidencia una funcionalidad diferenciada de las representaciones étnicas: lo blanco se asocia con la practicidad y la ostentación del consumo, mientras que lo cholo se presenta más como un rostro de atracción a la compra –frecuentemente sexualizada– que a la aspiracionalidad. Dicho esto, si la literatura (Kefala, 2024) señala que “lo blanco” se asocia con la modernidad, el éxito global y la riqueza en tanto hay una alineación entre el producto y la “raza”, este estudio identifica más bien que esta alineación no es evidente. Los rostros caucasicos son usados de forma trasversal, más que específica de productos “elegantes” o de “lujo”. Además, los discursos de cotidianidad (conformismo y mantenimiento) son poco utilizados, lo que sugiere que en la publicidad popular el énfasis está puesto en la valoración directa del producto, la venta inmediata y la provocación al acto de compra. La idea de lo cotidiano y relajado se desmorona como un discurso fútil y artificial: no hay descanso en el consumo, no hay espacio para el reposo ni la contemplación, ni medios para la convivencia. En suma, no hay política. En todos los casos, la representación es individual, no hay grupos, salvo situaciones, no hay idea de común, solo fragmentación y collage. En este sentido, y aquí la convergencia con la investigación de Kruger (2010), los rostros del consumo popular, en su narrativa de aspiracionalidad (rostros esforzados), cotidianidad (rostros conformistas y de mantenimiento) y acción a la compra (rostros concentrados) construyen la figura de un agente ideal caucásico que no es un agente políticamente activo (común), sino más bien un consumidor en ascenso, asociado a la narrativa del crecimiento nacional con el éxito individual.

6.

CONCLUSIONES

El análisis de la publicidad popular en Gamarra, actualmente, evidencia que el consumo aspiracional se organiza en torno a una estética de la intensidad. A partir del estudio de 143 rostros en 73 imágenes publicitarias, se identificaron cuatro categorías: concentrados, esforzados, conformistas y mantenidos. Entre ellas, los rostros concentrados y de esfuerzo resultaron predominantes, configurando un discurso visual en el que la tensión y la dureza modelan la figura del consumidor ideal. Esta estructura proyecta una aspiracionalidad atravesada por rasgos fenotípicamente caucásicos, asociados al consumo inmediato y a la ostentación. Los rostros concentrados, con su mirada frontal y rígida, operan como un llamado directo a la compra (call to action), generando una sensación de urgencia. Por su parte, los rostros esforzados, que desvían la mirada con la misma rigidez, crean una imagen de inalcanzabilidad. En lugar de convocar de manera explícita al consumo, ponen en juego un deseo atravesado por la carencia, donde la aspiración opera como motor del acto de compra.

En contraste, los rostros relajados, sean conformistas o mantenidos, son menos frecuentes. Esta escasez indica que la publicidad no construye un discurso de naturalidad/cotidianidad en el consumo. Más bien, enfatiza la urgencia y la provocación a la compra. En este contexto, la idea de un consumo relajado es artificial, ya que el reposo no encaja en la lógica del mercado popular. Desde una perspectiva política, la ausencia de representaciones de descanso en la publicidad sugiere una exclusión de lo político en estos discursos visuales. Si, como plantea la teoría crítica, la política se gesta en el descanso y el tiempo libre, la publicidad popular niega ese espacio. La intensidad de los rostros anula momentos de relajo o contemplación, reforzando así una ética de consumo incesante donde el individuo es solo un consumidor, no un sujeto de comunidad. Esto revela una jerarquización racial en la representación de los rostros. Los caucásicos dominan los anuncios de mayor visibilidad y formatos grandes, mientras que los mestizos (“lo cholo”) aparecen mayormente en publicidades orientadas a la sexualización o a la atracción de compra; la ausencia de estos rostros y la escasez de afroperuanos reflejan una exclusión racial persistente en el consumo popular.

Este estudio deja abiertas preguntas para futuras investigaciones. Es necesario explorar cómo los diseñadores y comerciantes justifican la elección de determinados rostros en la publicidad y qué criterios guían la selección de imágenes. También es importante analizar si hay una conciencia explícita sobre la aspiracionalidad racializada en estos anuncios y cómo los consumidores perciben estos rostros en sus decisiones de compra. Entrevistar a los creadores de estas imágenes ayudaría a comprender las estrategias detrás de la publicidad popular y su papel en la construcción de imaginarios aspiracionales.

REFERENCIAS

Bell, D. M. & Moran, T. (2022). Superfine Quality, Absolute Purity, Daily Freshness: The Language of Advertising in United Cattle Products’ Marketing of Tripe to British Workers in the 1920s and 1930s. In Lawrence, F. & Klein, J. (Eds.), Food for Thought: Nourishment, Culture, Meaning (pp. 113-130). Oxford: Oxford University Press.

Benavides Coquinche, S. S. & Cabel García, A. (2022). Perspectivas de mujeres afroperuanas sobre representaciones discursivas racistas en dos comerciales de Negrita. Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, (72), 187-218.

Boulton, C. (2016). Black identities inside advertising: Race inequality, code switching, and stereotype threat. Howard Journal of Communications, 27(2), 130-144. https://doi.org/10.1080/10646175.2016.1148646

Brinson, N. H., Hubbard, K. & Berry, D. (2024). The prevalence and portrayal of Asian Americans in advertising: a comparative content analysis over three decades. International Journal of Advertising, 1-27.

Campos, L. A., Felix, M. & Feres Junior, J. (2023). A Família Margarina Recebe Visitas: Branquitude e publicidade em cinco décadas (1968-2017). Revista Brasileira de Ciências Sociais, 38, e3811005.

Claytor, C. P. (2021). Dreaming in Black: Middle‐class Blacks' aspirational consumption. Journal of Consumer Affairs, 55(2), 483-503. https://doi.org/10.1111/joca.12361

Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage Publications.

Cuevas-Calderón, E. & Villafuerte, J. V. (2022). Do cholo para el chamo: um estudo sobre a discriminação racial em Gamarra (Lima, Peru). Todas as Letras-Revista de Língua e Literatura, 24(3), 1-19. https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/15761

De Donder, P. & Roemer, J. E. (2015). The dynamics of capital accumulation in the US: Simulations after Piketty. Journal of Economic Dynamics and Control, 51, 356-375.

Debord, G. (1967). La sociedad del espectáculo. La marca.

Deleuze, G. & Guattari, F. (2012) Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos.

Delupi, B. (2023). La potencia política de la máscara en discursos artivistas. Ñeatá, 4(1), 3-13. https://doi.org/10.30972/nea.336725

Duffy, B. E. (2013). Manufacturing authenticity: The rhetoric of “real” in women's magazines. The Communication Review, 16(3), 132-154. https://doi.org/10.1080/10714421.2013.807110

Fanon, F. (2009). Piel negra, máscaras blancas. Ediciones Akal.

Fernándes, P. M. (2024). A família Margarina tem melanina? Análise interseccional semiótica das representações familiares na publicidade. Galáxia (São Paulo), 49, e64200.

Fontanille, J. (2008). Soma y sema. Figuras semióticas del cuerpo. Fondo Editorial.

Fontanille, J. (2025). Serial analysis of the pictorial work: Series, networks, rhizomes, interstitial space-times. In Marrone, G. & Pezzini, I. (Eds.), Semiotics of Images: The Analysis of Pictorial Texts (pp. 45-68). De Gruyter Mouton.

Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Gallimard.

Gastelumendi, C. M. (2011). De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú (siglos XVIII-XXI). Histórica, 35(1), 53-102.

Greimas, A. J. & Fontanille, J. (1994). Semiótica de las pasiones: de los estados de cosas a los estados de ánimo. Siglo XXI.

Gupta, S. & Srivastav, P. (2016). Una investigación exploratoria del consumo aspiracional en la base de la pirámide. Journal of International Consumer Marketing, 28(1), 2-15. https://doi.org/10.1080/08961530.2015.1055873

Jiménez, J. E. P., Londoño, C. S. & Montoya, A. N. (2021). El génesis de la publicidad vernácula. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (129), 203-218. https://doi.org/10.18682/cdc.vi129.4882

Kefala, C. (2024). Beyond Barbie: Representations of whiteness in China’s digital advertising. Global Media and China. https://doi.org/10.1177/20594364241301522

Kruger, L. (2010). Critique by stealth: aspiration, consumption and class in post-apartheid television drama. Critical Arts: A Journal of South-North Cultural Studies, 24(1), 75-98.

Leone, M. (2021a). Mala cara: normalidad y alteridad en la percepción y en la representación del rostro humano. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 30, 191-211. https://doi.org/10.5944/signa.vol30.2021.29305

Leone, M. (2021b). El rostro aumentado: Trayectorias tecnológicas de lo falso. En Valdivieso, H. & Rojas Palma, L. (coordinadores), Next: Imaginar el Post-Presente: Filosofía, arte y tecnología en la cultura digital (págs. 55-76). Universidad Católica Andrés Bello.

Leone, M. (2022). Filosofías del rostro. Opúsculo Religioso, 35, 31-67. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/19006/02-leone.pdf

Mensa, M. & Mueller, S. (2024). More than you see: lack of diversity in Brazilian creative departments. Journal of Gender Studies, 33(8), 991-1009. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/09589236.2024.2326968

Miranda-Peláez, M. & Chávez-Chuquimango, M. (2024). Percepciones de mujeres peruanas sobre la manipulación fotográfica digital del cuerpo femenino en la publicidad. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 68), 694-706.

Mishra, S. (2021). Globalizing male attractiveness: Advertising in men’s lifestyle magazines in India. International Communication Gazette, 83(3), 280-298. https://doi.org/10.1177/1748048521992498

Mnisi, J. (2015). Burning to consume? Izikhothane in Daveyton as aspirational consumers. Communicatio, 41(3), 340-353. https://doi.org/10.1080/02500167.2015.1093322

Neme-Chaves, S. R. & Sierra-Puentes, M. C. (2024). Productos de higiene básicos considerados lujo: un estudio en población base de la pirámide económica en Colombia. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 37, 1-19. https://doi.org/10.46661/rev.metodoscuant.econ.empresa.7269

Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. Siglo XXI.

Rodríguez Arcos, I. (2019). Traducción publicitaria y violencia simbólica: las postraducciones de los cánones de belleza occidentales en las campañas de Estée Lauder. Hikma, 18(1), 9-32. https://helvia.uco.es/handle/10396/19470

Rojas, M. & Luque, J. (2019). Estamos de paso. Informalidad y ciudadanía precaria como proceso de despolitización: el caso del emporio comercial Gamarra en Lima (2012-2018). Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 13(51), 41-66. https://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/1867

Rojas, M. (2012). La experiencia de compra en Gamarra. Aportes preliminares. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Rojas, M. (2014). Gamarra invisible. El principal emporio del país desde la perspectiva de sus trabajadores. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Soon, J. J. (2022). Quantile analysis of the aspirational middle class in Malaysia: spending behaviour emulation or dissociation? International Journal of Social Economics, 49(7), 993-1008. https://doi.org/10.1080/0965254X.2021.1885476

Srivastava, A., Mukherjee, D. S. & Jebarajakirthy, C. (2023). Triggers of aspirational consumption at the base of the pyramid: a qualitative inquiry from Indian context. Journal of Strategic Marketing, 31(1), 154-184. https://doi.org/10.1080/0965254X.2021.1885476

Srivastava, A., Mukherjee, S. & Jebarajakirthy, C. (2020). Aspirational consumption at the bottom of pyramid: A review of literature and future research directions. Journal of Business Research, 110, 246-259.

Ucelli, F. & Llorens, M. G. (2017). Solo zapatillas de marca: Jóvenes limeños y los límites de la inclusión desde el mercado. Instituto de Estudios Peruanos.

Vargas, N. V. (2014). “Negra soy, color bonito”: el papel de la raza en la identidad de los afrodescendientes en el Perú. Debates en Sociología, (39), 73-125. https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.201401.003

Voto, C., Finol, J. E. & Leone, M. (2021). El rostro en el horizonte digital latinoamericano. Designis, 1. https://www.designisfels.net/hors-serie/el-rostro-en-el-horizonte-digital-latinoamericano/

Yalán Dongo, E. & León, E. (2021). La reapropiación del sentido: Introducción a una semiótica marxista. Lancom.

Yalán Dongo, E. (2019). Semiótica del consumo: Una aproximación a la publicidad desde sus signos. Ediciones de la U.

Yalán Dongo, E. (2020). Trayectos de la publicidad popular: Semiótica de la gráfica publicitaria en espacios visualmente contaminados en el centro de Lima, Perú. Global Media Journal México, 17(33), 5. https://doi.org/10.29105/gmjmx17.33-5

Zilberberg, C. (2016). De las formas de vida a los valores. Universidad de Lima.

*

Contribución de autoría: La

concepción del trabajo científico fue realizada por Eduardo Yalán

Dongo y Adriana Nicol Espinoza Fernández. El diseño de la

investigación la llevó a cabo Eduardo Yalán Dongo. La recolección

y diseño del instrumento de recuperación de las imágenes

(datos) utilizados estuvo a cargo de Adriana Nicolo Espinoza

Fernández. La interpretación y análisis de datos estuvo a cargo de

Eduardo Yalán Dongo. La redacción del manuscrito fue realizada por

Eduardo Yalán Dongo y Adriana Nicol Espinoza Fernández. Todos los

autores revisaron y aprobaron el contenido final del manuscrito.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DE LOS AUTORES

Eduardo

Yalán Dongo.

Doctor

-candidato- y Magister en Filosofía, Pontificia Universidad Católica

del Perú (Perú).

Docente,

Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima

(Perú) y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú).

Integrante, Asociación Peruana de Semiótica, Grupo de Investigación

Semiótica del Instituto de Investigación Científica de la

Universidad de Lima y Circolo Materialista Del Linguaggio E Del

Lavoro -que vincula a profesores de Perú e Italia-. Autor del libro

Semiótica

del consumo: una aproximación a la publicidad desde sus signos

(2018, Fondo Editorial de la Universidad Perúana de Ciencias

Aplicadas), coautor –junto

con Enrique León–

del libro La

reapropiación del sentido

(2021, Editorial Lancom), coeditor –junto

con Enrique León y Paulo Lévano–

del libro Semiótica

y trabajo: Ensayos sobre el trabajo contemporáneo

(2024, Fondo Editorial Universidad de Lima) y coautor –junto

con Sebastián Pimentel–

del libro Tierra,

Imagen, Signo. América Latina y la filosofía

(2025, Cepo para nutria). Investiga y publica artículos sobre

semiótica (consumo, análisis del discurso, movimientos sociales,

epistemología) y filosofía contemporánea y latinoamericana

(materialismo y espiritualismo).

Adriana Espinoza. Bachiller -candidata- en Comunicación con mención en Publicidad, Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú). Coautora –junto con José Miguel Guerra– del artículo “Las retóricas silenciadas. Retórica visual de grafitis censurados por gobiernos conservadores en el espacio urbano” (2025, revista Estudos Semióticos de la Universidad de São Paulo, Brasil). Pertenece al grupo de investigación “Semiótica Estudio” (Perú) a cargo de Eduardo Yalán Dongo. Sus líneas de investigación se centran en las semióticas de la comunicación digital, la publicidad y los espacios urbanos contemporáneos.