Resistência

visual

A conflitos construção de narrativas de protesto nos

conflitos socioambientais no Chile

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4098

dinaisegovia@gmail.com – Temuco– Universidad de la Frontera, Chile.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2947-5013

JAIME

OTAZO

HERMOSILLA

jaime.otazo@ufrontera.cl – Temuco – Universidad de La Frontera, Chile.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0296-0772

CÓMO

CITAR: Inai

Segovia,

D. & Otazo Hermosilla, J. (2025). Resistencia

visual. La construcción de narrativas de protesta en los conflictos

socioambientales de Chile.

InMediaciones de la Comunicación, 20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4098

Fecha

de recepción: 20 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 10 de septiembre de 2025

El artículo aborda críticamente el uso de imágenes mediáticas y estrategias visuales en la construcción de narrativas de protesta durante conflictos socioambientales en Chile. Se analizan los retratos de tres activistas –Alejandro Castro, Macarena Valdés y Camilo Catrillanca– cuyas imágenes fueron transformadas en símbolos de denuncia y resistencia. A través de un enfoque metodológico que combina análisis inductivo y semiótica social, se identifican los recursos visuales que reconfiguran el significado de estos rostros en manifestaciones, arte callejero y medios digitales. El marco teórico, basado en la teoría del encuadre, permite comprender cómo medios, familiares y actores sociales utilizan estas imágenes para disputar el discurso hegemónico y visibilizar injusticias. Los retratos de los activistas se constituyen como íconos que fortalecen la lucha por la justicia socioambiental, cuestionan la legitimidad del relato oficial y revelan los conflictos entre el poder estatal y los movimientos sociales.

The article critically addresses the use of media images and visual strategies in the construction of protest narratives during socio-environmental conflicts in Chile. It analyzes the portraits of three activists –Alejandro Castro, Macarena Valdés, and Camilo Catrillanca– whose images were transformed into symbols of denunciation and resistance. Using a methodological approach based on inductive analysis and social semiotics, the research identifies visual resources that reshape the meaning of these faces in protests, street art, and digital media. The theoretical framework, grounded in framing theory, helps to understand how media, families, and social actors reinterpret these images to challenge dominant narratives and expose injustice. The activists’ portraits serve as icons that strengthen the struggle for socio-environmental justice, undermine the credibility of official accounts, and highlight tensions between state power and social movements.

RESUMO

Este estudo aborda criticamente o uso de imagens midiáticas e estratégias visuais na construção de narrativas de protesto durante conflitos socioambientais no Chile. São examinados os retratos de três ativistas –Alejandro Castro, Macarena Valdés e Camilo Catrillanca– cujas imagens foram transformadas em símbolos de resistência e denúncia. A partir de uma abordagem metodológica baseada na análise indutiva e na semiótica social, identificam-se os recursos visuais que ressignificam esses rostos em protestos, arte de rua e mídias digitais. O referencial teórico, ancorado na teoria do enquadramento, mostra como mídias, familiares e atores sociais utilizam essas imagens para contestar o discurso hegemônico e tornar visíveis as injustiças. Os retratos dos ativistas tornaram-se ícones que fortalecem a luta por justiça socioambiental, desafiam a legitimidade das versões oficiais e evidenciam tensões entre o poder estatal e os movimentos sociais.

PALAVRAS-CHAVE: imagens mediáticas, resistência, ativismo, semiótica social, conflitos socioambientais.

Las imágenes no solo registran los conflictos socioambientales y de derechos humanos en Chile: también los narran. Este estudio examina cómo medios de comunicación, familias y actores políticos disputan sentidos a través de recursos visuales, tomando como referencia los casos de Alejandro Castro, Macarena Valdés y Camilo Catrillanca. Sus retratos y representaciones se transformaron en símbolos de denuncia y resistencia, revelando la potencia política del rostro en la construcción de narrativas públicas.

El objetivo de esta investigación es analizar cómo las imágenes de los activistas, difundidas por medios de comunicación en redes sociales, se transforman en símbolos visuales de protesta en el contexto de los conflictos socioambientales en Chile. Desde un enfoque metodológico inductivo y semiótico, se examina cómo estas representaciones disputan el discurso oficial, movilizan la memoria colectiva y activan narrativas de resistencia ligadas a identidades territoriales y étnicas. El estudio indaga en los recursos visuales, estructuras simbólicas y procesos de mediatización que configuran un campo de tensión entre el poder estatal y el movimiento social, evidenciando el papel de la comunicación visual como herramienta ética y política en la lucha por justicia socioambiental.

Los rostros de los activistas muertos durante conflictos socioambientales en Chile se erigen como íconos de resistencia territorial en el discurso mediático del ecosistema digital chileno. Este estudio analiza las imágenes empleadas por los medios para informar sobre la muerte de tres activistas en el marco de estos conflictos: Macarena Valdés, Alejandro Castro y Camilo Catrillanca. Cada uno de ellos representa una lucha emblemática en su respectiva comunidad: Macarena Valdés, fallecida en 2016 en Tranguil, región de Los Ríos, mientras su comunidad resistía la instalación de una minicentral hidroeléctrica; Alejandro Castro, secretario del sindicato de pescadores artesanales S24 de Quintero y Puchuncaví, región de Valparaíso, quien fue hallado muerto mientras luchaba contra la contaminación provocada por las centrales termoeléctricas y; Camilo Catrillanca, joven mapuche asesinado en 2019, cuya comunidad ha resistido históricamente la expansión de la industria forestal en Temucuicui, región de La Araucanía.

Las imágenes de estos activistas, inicialmente difundidas al público mediante fotografías digitales, se han mantenido vigentes al ser transformadas en diversas materialidades y diseños que incorporan elementos simbólicos de resistencia. Estos rostros han sido resignificados en manifestaciones, pancartas, poleras, murales, proyecciones lumínicas, esténciles, graffitis, y otros soportes que los convierten en símbolos de lucha, representando al mismo tiempo la injusticia y la victimización que rodea a estos conflictos. El estudio destaca el impacto de las imágenes mediáticas del rostro en la construcción de discursos de protesta, mostrando cómo los retratos de activistas se convierten en símbolos de resistencia que captan la atención pública y promueven la justicia socioambiental.

El análisis filosófico de Emmanuel Levinas (2000) sobre el rostro y la alteridad proporciona un marco ético esencial para comprender las dinámicas de deshumanización y violencia hacia “el otro”. Para Levinas, el rostro del otro no es simplemente una imagen estática; es una epifanía, una aparición que trasciende la mera representación visual y se convierte en una significancia que se presenta sin mediación. El rostro, como epifanía, trasciende lo físico y representa una significación intrínseca e independiente del contexto cultural o social, comunicando una orden ética directa: el mandamiento de “no matarás”. Es decir, no depende del contexto cultural o social en el que se manifieste, sino que significa por sí misma. Es, por tanto, una apertura que desafía cualquier intento de encasillar al otro en categorías predefinidas. Como afirma el propio Levinas (2000):

La epifanía del otro comporta una significancia propia independiente de esta significación recibida del mundo. El Otro no nos viene solamente a partir de un contexto sino, sin mediación, él significa por sí mismo. Su significación cultural, que se revela y que, de alguna manera, revela horizontalmente, que se revela a partir del mundo histórico al que pertenece y que revela, según la expresión fenomenológica, los horizontes de este mundo. Su presencia consiste en venir hacia nosotros, en abrir una entrada. Lo que puede ser formulado en estos términos: ese fenómeno que es la aparición del otro, es también rostro, o aun así (para indicar esta entrada en todo momento, en la inmanencia y en la historicidad del fenómeno): la epifanía del rostro es visitación. (p. 59)

Sin embargo, las estructuras de poder en contextos como las sociedades colonizadas de América Latina han negado sistemáticamente esta significancia, al subordinar al otro a lógicas de explotación y control, desde el colonialismo hasta el neoextractivismo actual. La violencia ejercida contra los activistas medioambientales asesinados no solo elimina físicamente a estas personas, sino que borra su alteridad y su capacidad de manifestarse como portadores de una causa ética que desafía el modelo dominante.

Esta supresión del “otro” se complementa con procesos de deshumanización que trascienden la dimensión física, centrados en la invisibilización y la distancia emocional. Según Hannah Arendt (2004), esta dinámica implica una destrucción jurídica y moral de la individualidad, donde el “otro” es excluido del marco legal y reducido a una categoría abstracta. La tecnología moderna, como señala Bauman (2006) en Modernidad y Holocausto, amplifica esta distancia, eliminando la interacción directa y desensibilizando al agresor frente al rostro humano, símbolo de la conexión y la empatía. La demonización del otro, mediante estereotipos y prejuicios, refuerza esta desconexión, eliminando la posibilidad de reconocimiento mutuo y justificando la violencia.

En este contexto, el rostro se erige como el último bastión de la alteridad y la humanidad. Su supresión simbólica no solo perpetúa la violencia, sino que socava nuestra responsabilidad ética hacia el otro, permitiendo que las dinámicas de dominación continúen operando sin resistencia emocional ni moral.

La noción de rostrosfera, utilizada por Cristina Voto, José Enrique Finol y Massimo Leone (2021), enriquece la reflexión filosófica de Emmanuel Levinas al trasladar el análisis ético del rostro al contexto digital latinoamericano. En este entorno, los rostros actúan como “enjambres semióticos” en constante transformación, aunque conservan estructuras reconocibles que narran historias personales, genéticas y culturales. Según los autores, “nuestras caras se vuelven rostros, relatos corporales de vidas” (Voto, Finol & Leone, 2021, p. 8).

Este concepto cobra especial relevancia en la semiosfera digital, donde los rostros son reinterpretados, manipulados y resignificados como símbolos de poder, resistencia, inclusión o exclusión. En las plataformas digitales, los rostros no solo son representaciones biológicas, sino matrices de signos que circulan en redes globales, estableciendo jerarquías visuales y narrativas simbólicas. En este espacio, las imágenes de rostros de activistas medioambientales, por ejemplo, se convierten en herramientas de lucha simbólica que desafían las estructuras de poder que intentan suprimir estas identidades y sus significados. Al respecto, Voto, Finol y Leone destacan que “las semiosferas organizan biopolíticamente los cuerpos, definen el teatro del poder, determinan inclusiones y exclusiones” (Voto, Finol & Leone, 2021, p. 8)

El concepto de rostrosfera y el análisis de las dimensiones del rostro permiten entender cómo las identidades faciales se configuran en el contexto digital como espacios de lucha simbólica. En particular, los rostros de activistas en noticias difundidas a través de redes sociales ejemplifican cómo las dinámicas de control biopolítico pueden ser confrontadas mediante la resignificación del rostro como una herramienta de resistencia, visibilidad y conexión global. La semiosis del rostro en la era digital, por tanto, no sólo redefine las maneras en que percibimos al otro, sino también los modos en que los significados faciales se convierten en espacios de poder y transformación social.

La digitalización permite manipular y distribuir rostros de forma inédita, generando nuevas maneras de presencia y significación. En el ámbito del activismo, los rostros digitalizados adquieren una dimensión simbólica como herramientas de resistencia, facilitando la visibilidad global de luchas locales. La difusión de imágenes de activistas en redes sociales, por ejemplo, convierte estos rostros en vitrinas de historias individuales y colectivas, proyectando características específicas de las culturas y sociedades a las que pertenecen.

Para comprender la significación del rostro en su dimensión digital, es fundamental considerar sus diferentes niveles de construcción, tal como los define Belén Altuna (2010). La autora distingue tres cualidades faciales: las estructurales, las dinámicas y las artificiales.

Cualidades estructurales: Corresponden a las características heredadas y fijas del rostro, como la estructura craneal, la forma de los ojos o la boca, que solo pueden ser modificadas mediante intervenciones quirúrgicas.

Cualidades dinámicas: Representan los aspectos maleables del rostro, como la piel, los músculos y las expresiones faciales, que reflejan estados anímicos y se fijan en arrugas y gestos habituales.

Cualidades artificiales: Incluyen elementos superficiales como maquillaje, peinados o accesorios, que son las características más fácilmente alterables.

La articulación de estas dimensiones es clave en la construcción del rostro digital, donde lo dinámico y lo artificial cobran un protagonismo sin precedentes, amplificando su plasticidad y resignificación. En contextos digitales, estos niveles de representación pueden ser utilizados para reforzar estereotipos, pero también para subvertirlos y crear nuevas narrativas de identidad y resistencia.

Según Thomas Turino (2008), Robert Corrington (2004) y John Severn (2018), a partir del concepto de densidad semiótica se puede analizar la evolución del rostro como una representación compleja y significativa. Desde el dibujo hasta la fotografía, y finalmente al diseño digital, los rostros han experimentado una progresiva densificación semiótica. Mientras que las representaciones analógicas, como el dibujo, poseen una capacidad limitada para capturar lo real, las caras digitalizadas se caracterizan por una mayor densidad semiótica. Esto las dota de una riqueza expresiva que incluye movimiento, interacción y una capacidad superior para significar (Voto, Finol & Leone, 2021).

La digitalización del rostro representa un cambio cualitativo que Finol (2021) denomina transmediatización, un proceso en el que la imagen facial no solo puede ser observada, sino que puede manipularse y distribuirse de maneras inéditas, adquiriendo nuevos niveles de significación. Finol sostiene que la transición del rostro desde los medios analógicos hacia lo digital implica un aumento en su densidad semiótica, ya que el modelado, esculpido, texturizado y mapeo permiten resignificarlo como una herramienta poderosa en contextos de lucha y resistencia. En este sentido, las plataformas digitales amplifican el potencial simbólico del rostro que trasciende sus límites físicos para convertirse en un emblema de identidad y oposición frente a estructuras de poder opresivas. Este proceso supone un movimiento “de lo infinito analógico a lo finito digital y de lo continuo analógico a lo discreto digital” (p. 20), lo que refuerza la complejidad y la capacidad expresiva del rostro digitalizado en el ecosistema mediático contemporáneo.

Dentro del marco teórico de la semiosfera propuesto por Yuri Lotman (1996), Finol (2015) introduce el concepto de corposfera para analizar cómo el cuerpo, y particularmente el rostro, actúa como un espacio dinámico de significación. Inspirado en la fenomenología de Merleau-Ponty (1975), quien considera el cuerpo como un conjunto de significaciones vividas, Finol describe al rostro como una orografía facial. Este concepto, retomado por José Saramago (2007), subraya la riqueza expresiva de los rasgos faciales, como las cejas, pestañas, ojos, nariz y boca, los cuales no solo tienen una dimensión individual, sino también una función social al mediar la interacción y la comunicación.

El rostro no se limita a su dimensión física. Dentro de la rostrosfera, como extensión de la corposfera, el rostro se entiende como una construcción social y cultural, un espacio de significación donde se articulan narrativas de poder, resistencia e identidad. La rostridad, según Finol (2015), abarca tanto la descripción física del rostro como los significados culturales y simbólicos que emergen de su interacción con el entorno. Elementos como los ojos, labios y piel constituyen un repertorio semiótico que varía según los contextos micro (la cabeza), macro (el cuerpo) e hiper (la situación de comunicación), proporcionando un alfabeto complejo y siempre abierto a nuevas interpretaciones.

El paso del rostro analógico al rostro digital no solo amplifica su densidad semiótica, sino que lo convierte en un campo de lucha simbólica. Las imágenes de rostros digitalizados, como las de activistas asesinados, ilustran cómo estas representaciones pueden resignificar en plataformas digitales, transformándose en íconos de resistencia. Este fenómeno es particularmente relevante en América Latina, donde los rostros de activistas no solo narran historias de violencia, sino que se reconfiguran como símbolos de justicia social y memoria colectiva.

El rostro digital, al integrarse en la semiosfera, trasciende las barreras físicas y se convierte en un signo con capacidad de movilización global. La difusión de estas imágenes en redes sociales permite que las luchas locales adquieran visibilidad internacional, desafiando narrativas hegemónicas y estructuras de poder que buscan silenciarlas.

La noción de rostrosfera articula cómo el rostro, en su transición de lo analógico a lo digital, se convierte en un espacio de significación dinámico y complejo. A través de la densidad semiótica, la mirada y las expresiones faciales, el rostro actúa como un poderoso signo que trasciende la comunicación verbal para configurar narrativas de identidad, resistencia y justicia social. En el entorno digital, estas dinámicas adquieren una nueva dimensión, redefiniendo la semiótica del rostro como una herramienta para desafiar estructuras de poder y resignificar las luchas sociales en un contexto globalizado.

En Marcos de Guerra, Judith Butler (2010) desarrolla una crítica incisiva a los marcos perceptivos y discursivos que condicionan el reconocimiento de ciertas vidas como valiosas o dignas de duelo, mientras otras permanecen ontológicamente invisibilizadas. La vida, al ser capturada por estos marcos, se vuelve perceptible sólo en la medida en que encaja en narrativas dominantes de reconocimiento —entendido en su dimensión política (Honneth, 1997)—. Sin embargo, estos marcos son intrínsecamente inestables y recontextualizables, lo que abre posibilidades para su reapropiación política. En este sentido, las imágenes de activistas ambientales muertos por la causa pueden operar como dispositivos críticos si logran subvertir los encuadres dominantes y visibilizar lo que usualmente queda fuera del campo de reconocimiento social. No obstante, advierte Butler, los contraencuadres impulsados por movimientos sociales, aunque necesarios, no son suficientes si no se acompañan de una transformación más profunda en las condiciones materiales y simbólicas del reconocimiento.

Butler (2004, 2010, 2017) propone en varias de sus obras dedicadas al concepto de precariedad una ontología corporal centrada en la vulnerabilidad, la interdependencia y la exposición como condiciones fundamentales de lo humano. La precariedad no solo remite a una condición biopolítica impuesta por los regímenes de poder, sino también a una dimensión ontológica compartida que hace posible la empatía, el duelo y la solidaridad. Reconocer esa precariedad es el primer paso para resistir la violencia estructural que despoja a ciertas vidas de su valor y legitimidad. En un contexto de luchas ambientales, este enfoque permite interpretar las imágenes de activistas asesinados no sólo como denuncias, sino como actos performativos de reapropiación de la visibilidad y de ampliación del campo de lo llorable, lo defendible y lo políticamente vivible.

En las últimas décadas, el estudio del rostro ha adquirido un lugar central en la investigación semiótica de la comunicación visual. La producción académica reciente ha abordado el rostro no solo como superficie de reconocimiento identitario, sino como un campo de disputa simbólica y política (Leone & Viola, 2022; Delupi, 2023; Voto, 2023). Investigadores como Baal Delupi (2023) han explorado la potencia política de la ocultación facial mediante máscaras en acciones artísticas y protestas sociales, destacando su rol en la producción de afectos, anonimato estratégico y resignificación de la visibilidad en el espacio público (Delupi, 2023a, 2023b, 2024). Voto ha analizado cómo los rostros actúan como vectores de otredad, construyendo o desestabilizando imaginarios sociales en los medios, tanto desde la biopolítica facial como desde la estética digital (2022, 2023a). En este marco, obras como Rostrosferas de América Latina (Barbotto, Voto & Leone, 2022) integran una mirada situada sobre los rostros en clave de mestizaje, memoria, violencia y exclusión, aportando un enfoque latinoamericano crítico y plural al estudio de la imagen facial. Asimismo, Federico Bellentani ha contribuido con investigaciones sobre los significados del rostro en monumentos, memoriales y plataformas digitales, evidenciando sus funciones conmemorativas, afectivas y sociopolíticas (Bellentani, 2023, 2024). Finalmente, las propuestas de Leone (2018, 2023, 2024) consolidan un enfoque integral de la semiótica facial, articulando dimensiones cognitivas, éticas, filosóficas y tecnológicas del rostro como texto, ícono y dispositivo de poder. Esta convergencia interdisciplinaria ha ampliado las posibilidades analíticas para comprender la representación visual del rostro en medios de comunicación, especialmente en contextos marcados por la violencia, la protesta y las luchas por el reconocimiento.

3.

MÉTODO. ANÁLISIS SEMIÓTICO DE IMÁGENES

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, sustentado en el análisis semiótico-visual de imágenes publicadas en redes sociales por medios de comunicación digitales en Chile. El objetivo metodológico es identificar y describir los recursos visuales, composiciones y modos representacionales empleados en la construcción de discursos de protesta en el marco de conflictos socioambientales vinculados a las muertes de tres activistas: Macarena Valdés, Alejandro Castro y Camilo Catrillanca.

Desde una lógica inductiva, se organizaron los datos según patrones emergentes y significados construidos en el contexto de la circulación digital, considerando la resistencia sociopolítica reflejada en las noticias y publicaciones como parte de un proceso de encuadre simbólico (Johnston & Noakes, 2005; Aruguete & Koziner, 2020). El análisis se fundamenta teóricamente en la construcción social de la realidad (Berger & Luckmann, 1998) y en la semiótica social (Verón, 1993; 2015), lo que permite abordar la imagen como un acto discursivo situado en la arena digital de los conflictos socioambientales.

El corpus general se compone de 16.166 publicaciones en Instagram, Facebook y Twitter relacionadas con los casos mencionados, recopiladas y sistematizadas previamente por Inai Segovia y Vernier (2024). Dado el volumen del material, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando 3.015 imágenes en función de su recurrencia, densidad de códigos y relevancia discursiva. El análisis se desarrolló con el software Atlas.ti, en el que las imágenes fueron codificadas en sus elementos visuales (rostros, gestos, colores, encuadres, fondos, objetos, textos, etc.) para identificar signos, diseños y modos de representación que configuran la narrativa visual de las protestas.

Especial atención fue dedicada a la presencia de rostros —de activistas, vocerías y figuras simbólicas— en tanto recurso icónico central en la articulación simbólica de demandas, memorias y resistencias. En consonancia con Manuel Castells (2012), las imágenes fueron consideradas dispositivos de autocomunicación de masas que amplifican y reconfiguran las luchas territoriales en entornos digitales, alimentadas por significantes culturales e identitarios (Hermida & Hernández-Santaolalla, 2016).

El análisis se organizó en tres dimensiones analíticas principales:

Representación del rostro y sus atributos visuales, examinando su rol icónico, expresividad, vestimenta, gestualidad, encuadres y contextos de aparición.

Función simbólica de la imagen en la configuración de sentido colectivo, especialmente en torno a la justicia, el duelo, la memoria y la resistencia.

Disputa discursiva entre relatos oficiales y narrativas contrahegemónicas, considerando las tensiones semióticas entre versiones institucionales y producciones visuales de carácter_activista.

Estas dimensiones se operacionalizaron en tres categorías temáticas:

Fuentes: Incluye retratos de activistas y voceros/as, abordados desde una lectura visual de sus configuraciones identitarias. Se consideraron aspectos como fondo, luz, foco, relación figura/fondo y atributos que generan efectos de autoridad, fragilidad o empatía.

Proceso: Reúne imágenes relacionadas con la cobertura noticiosa de investigaciones judiciales, intervenciones policiales o declaraciones institucionales. Se empleó la tipología de Lorenzo Gomis (1991) —resultados, apariciones, explosiones y desplazamientos— junto con el análisis del verbo rector en los titulares para interpretar la dimensión intencional del mensaje.

Protesta: Agrupa imágenes de murales, ilustraciones, fotografías callejeras, arte digital y panfletos. Estas imágenes fueron analizadas tanto en sus componentes visuales como en sus condiciones de producción y circulación, considerando su potencial performativo y su inscripción territorial en el espacio urbano o virtual.

Durante el análisis exploratorio se identificaron imágenes que documentan manifestaciones, memoriales, actividades culturales y expresiones artísticas promovidas por colectivos sociales. Esta aproximación metodológica permite no solo describir las representaciones visuales, sino también comprender su capacidad de activar memorias, sensibilidades y posicionamientos políticos en torno a la justicia socioambiental, contribuyendo a la construcción simbólica de la otredad y del conflicto desde lo visual.

4.

RESULTADOS

El estudio pone en evidencia el papel fundamental de las imágenes mediáticas en la construcción de discursos de protesta, especialmente a través de los retratos de estos activistas. Estas representaciones visuales se convierten en símbolos de resistencia que condensan los conflictos socioambientales y atraen la atención tanto de los medios como de la ciudadanía. En el caso de los rostros de los activistas, su representación visual responde a distintas cualidades que refuerzan tanto su identidad como el proceso de invisibilización que históricamente han enfrentado.

Más que un simple registro de sus historias, la manera en que estos activistas son representados visualmente marca un cambio en el uso de las imágenes digitales como herramienta para la movilización. Lejos de limitarse a evocar tragedias individuales, estas imágenes han impulsado la acción ciudadana y la denuncia social, subrayando el poder del arte visual como motor de transformación en la lucha por la justicia socioambiental en Chile.

En el caso de Alejandro Castro, las imágenes lo presentan como un líder sindical vinculado al mar, y sus retratos, comparados con los de figuras icónicas como Ernesto Che Guevara, se utilizan en manifestaciones artísticas para amplificar su causa. Las narrativas sobre su muerte generan una disputa entre la versión oficial y las voces críticas que exigen claridad en la investigación.

La cobertura mediática de Macarena Valdés se centra en su imagen asociada a la naturaleza y su identidad mapuche, que resalta un conflicto simbólico entre el movimiento de justicia y las instituciones estatales. Las representaciones visuales refuerzan la denuncia de violencia policial y la falta de transparencia en la investigación de su caso, mientras actores políticos críticos cuestionan la credibilidad de las autoridades.

El rostro de Camilo Catrillanca, difundido masivamente tras su asesinato el año 2018ii, se transformó en un símbolo mediático que evocaba memoria y denuncia social. Las declaraciones de su padre, Marcelo Catrillanca, y la participación de figuras políticas en el debate público reflejaron una lucha por la narrativa dominante, donde las contradicciones en las versiones oficiales generaron desconfianza y fortalecieron el movimiento social que exigía justicia. La movilización incluyó acciones creativas y masivas, utilizando hashtags y proyecciones visuales para unificar las voces de protesta.

Desde las cualidades estructurales, sus rostros evidencian rasgos latinoamericanos e indígenas, con ojos grandes o rasgados, pómulos marcados, piel marrón y cabello oscuro. Estas características han sido tradicionalmente marginadas en los imaginarios mediáticos y, sin embargo, en el contexto de los conflictos socioambientales, emergen como símbolos de resistencia.

Las cualidades dinámicas, en cambio, reflejan su condición de jóvenes de clase media baja, cuyos gestos y expresiones faciales revelan tanto la fuerza de sus convicciones como la carga emocional de sus luchas. Las marcas en la piel, las arrugas prematuras y los gestos habituales evidencian las experiencias de activismo en contextos de precariedad y confrontación con el poder.

Finalmente, las cualidades artificiales incorporan elementos que conectan sus rostros con la naturaleza, la cultura mapuche y sus oficios. En sus imágenes, se observa a Alejandro Castro vinculado al mar, Macarena Valdés junto a un borrego y Camilo Catrillanca portando el cintillo de weichafe (guerrero mapuche). Estos atributos no solo refuerzan su identidad individual y colectiva, sino que también inscriben sus rostros en una narrativa visual que los asocia con sus territorios, luchas y cosmovisión.

4.1.

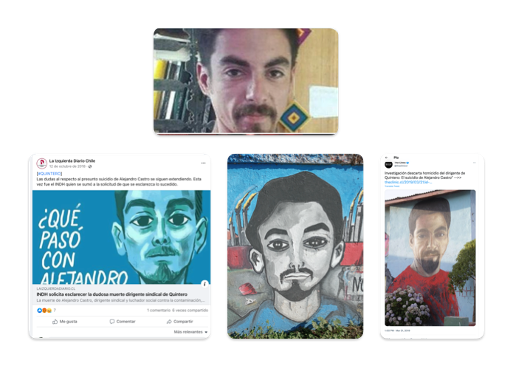

Alejandro Castro, pescador y dirigente sindical

Caracterización general. Las publicaciones de Alejandro Castro se enfocan en su rol de líder sindicalista y pescador; las imágenes utilizadas relacionan el mar y su oficio de pescador, en la mayoría hay uno o más botes, paisajes donde se observan mar o bordes costeros (Imagen 1). La mayoría de las noticias son respecto al proceso investigativo de la causa de muerte y existe predominancia de imágenes relativas a su funeral. En el ámbito de protesta hay convocatorias, jornadas muralistas y apoyo público de artistas en la escena artístico-cultural.

Fuente:

Collage de elaboración propia con imágenes extraídas del corpus de

noticias digitales.

Aspectos formales: a nivel morfológico, la fotografía principal corresponde a un retrato en primer plano menor que centra el objetivo en el rostro y los hombros, mediante una composición armónica de tres líneas que estabilizan la imagen. Siguiendo las recomendaciones de Finol, cabe destacar que en el rostro de Alejandro Castro se acentúan los rasgos fisionómicos de su perfil frontal: un hombre con el cabello, bigote y barba de color negro de cortes definidos y estilizados, de cara delgada y pómulos pronunciados gracias a la definición acentuada del hueso cigomático (hueso de la mejilla y pómulo); su boca cerrada y con una expresividad neutral direcciona al interlocutor a centrar su atención en la mirada, esta última corresponde al rasgo predominante en los retratos y su personificación.

El punctumiii se centra en la mirada del activista dirigida al espectador, que transmite una fuerza expresiva penetrante. En la mayoría de los casos, la mirada tiene una direccionalidad frontal; en otros, se orienta hacia el horizonte. Los ojos, proporcionalmente grandes respecto al resto del rostro, adquieren características particulares según el soporte visual: en las ilustraciones, se acentúan mediante la eliminación de la córnea y parte de la pupila, dejando solo una pupila dilatada; en los murales, los iris y pupilas se pintan con colores que reflejan el brillo de la mirada y, por ende, la vitalidad del cuerpo representado. Las cejas son un elemento que cargan de expresividad la mirada al estar en una posición de leve alzamiento, lo que simboliza una voluntad de atención en el acto de comunicar frente a la cámara.

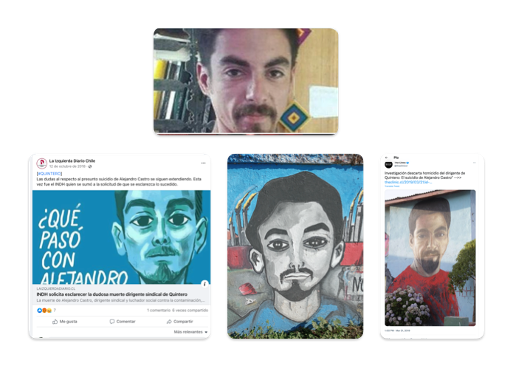

Se trata de un tipo de composición que remite a la fotografía realizada por Alberto Díaz Gutiérrez (Korda), uno de los fotógrafos cubanos más reconocido internacionalmente por su “fotografía del guerrillero heroico” de Ernesto Che Guevara. Esta imagen, enmarcada en el género del retrato político, se ha convertido en un referente de lucha y revolución en Latinoamérica, estableciendo un símil entre el activismo de Castro y el ícono histórico de la revolución cubana (Imagen 2).

Fuente:

Elaboración propia a partir de imágenes del corpus noticioso

analizado.

De esta caracterización se desprenden las demás imágenes transformadas en nuevos formatos como esténciles, collages, pancartas, etc. En el caso de los esténciles la figura principal es el rostro, el cual se imprime en telas, flyers en papel e imagen digital. Mientras que el “stadium” son elementos que caracterizan el conflicto socioambiental, como la presencia de la termoeléctrica en las imágenes, se repite el uso de la tonalidad azul en ilustraciones, al igual que la presencia de elementos del mar, en otras gráficas se ve nuevamente su rol de sindicalista en el contexto de protesta.

4.1.1.

Fuentes destacadas durante el posicionamiento mediático

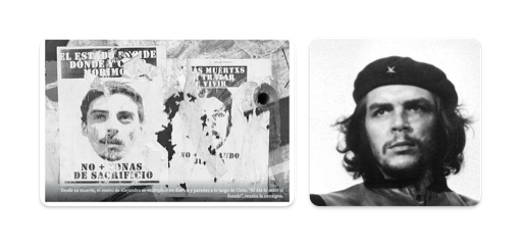

Las fuentes que aparecen en los medios entregando sus testimonios respecto al hecho son familiares de Alejandro Castro: su madre, hermana y pareja. Todos coinciden en señalar que Castro recibió amenazas antes de morir, según consignan los titulares. Frente a estos testimonios, el Gobierno respondió inicialmente llamando a respetar los tiempos de la investigación, aun cuando existían antecedentes de que el anuncio de las causas de la muerte había sido anticipado. Posteriormente, la autoridad pública declaró que se “trataría de un suicidio”. Por otra parte, existen pronunciamiento por parte de otros actores de la esfera política que exigen celeridad y esclarecimiento de las causas de muerte del activista como es el caso del Senador Juan Ignacio Latorre, el alcalde Jorge Sharp.

La representación visual de las fuentes primarias privadas —los familiares de Alejandro Castro— destaca especialmente a su compañera en el contexto de su muerte y la lucha por esclarecerla. En estas imágenes, se la ve acompañada de Alejandro Castro (selfie) y en escenas de cortejo fúnebre, donde se incorporan elementos que representan simbólicamente la presencia del activista. Las fotografías muestran expresiones de dolor y luto, pero también reflejan esperanza a través del compromiso político y la búsqueda de justicia. La dramatización del contenido se construye a partir de contextos ceremoniales y de memoria, donde los personajes principales son la pareja, la hermana y la madre de Alejandro. Estas imágenes se han utilizado en entrevistas que denuncian las amenazas previas a su muerte, funcionando como herramientas para visibilizar el sufrimiento y la lucha de los familiares, y añadiendo una dimensión emocional al discurso (Imagen 3).

Fuente:

Elaboración propia a partir de imágenes del corpus noticioso

analizado.

En el caso de las autoridades políticas predomina la voz del gobierno de turno a través de Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública (durante el primer y segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera). La imagen pública del abogado y político chileno se caracteriza por su vínculo familiar con el expresidente Piñera, de quien es primo; así como por su participación en la dictadura militar junto a Augusto Pinochet y su cercanía con Jaime Guzmán, principal autor de la actual Constitución chilena. Este personaje mediático se ajusta al discurso gubernamental centrado en la política de los hechos, en el que se llama a mantener la confianza en el proceso investigativo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el senador Juan Ignacio Latorre, ambos políticos destacados en Chile, demostraron mediáticamente su interés en apoyar la investigación del caso. Sharp, abogado y exlíder estudiantil, alcalde desde 2016 y cofundador de movimientos de izquierda antes de distanciarse del partido Convergencia Social. Por su parte, Latorre, psicólogo y académico con formación en políticas sociales y gestión pública, lidera el partido Revolución Democrática desde 2022.

La respuesta política ante sucesos que implican la desconfianza en la institucionalidad es un aspecto relevante que da cuenta del manejo de crisis comunicacional y el mensaje político que las autoridades buscan proyectar ante este tipo de conflictos. En este sentido, es una oportunidad para demostrar o no la eficacia en la labor política de los distintos bloques que conforman los poderes del estado, siendo una instancia viable de publicitar la administración del poder que se está ejerciendo por parte de las autoridades de turno y las noticias son un medio para dar a conocer ese contenido mediante el discurso político público (Imagen 4).

Fuente:

Elaboración propia a partir de imágenes del corpus noticioso

analizado.

Se observa entonces una disputa en torno a los discursos emitidos por los actores en la esfera pública. Mientras la familia y los movimientos sociales denuncian un presunto homicidio y señalan antecedentes de amenazas previas a la muerte de Castro, el gobierno insta a confiar en las instituciones y en los procesos de investigación. Esta postura genera desconfianza en representantes del poder legislativo que exigen la designación de un fiscal especial y, por parte del alcalde Sharp, el máximo rigor en el proceso. En contraste con la posición del gobierno, la institución investigadora confirmó la existencia de amenazas contra el activista antes de su muerte. Durante el análisis inductivo, se destaca la repetición del código “dudosa muerte” con el que se identificaron al menos 30 publicaciones con expresiones literales o similares para definir el suceso en sus encabezados tal como “extrañas condiciones”, “sospechosas circunstancias”, “confusa muerte” etc. Como se ha planteado, el rostro mediatizado adquiere una nueva dimensión simbólica al ser reapropiado por las comunidades, convirtiéndose en un ícono de resistencia y justicia social.

4.2.

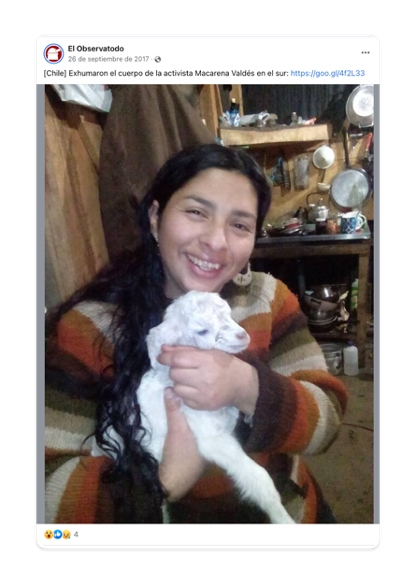

Macarena Valdés, mujer mapuche

En el caso de Macarena Valdés, la categorización general muestra predominantemente el uso de una imagen mítica, representada en una fotografía de medio perfil donde sobresale su rostro junto a un borrego. En los titulares se repite la información en la que su esposo Rubén Collio aparece como fuente principal: relata antecedentes, detalla etapas del proceso investigativo y convoca a manifestaciones en demanda de justicia, concentraciones y marchas bajo el lema “Justicia por Macarena Valdés” (Imagen 5).

Fuente:

Elaboración propia a partir de imágenes del corpus noticioso

analizado.

Los aspectos formales muestran la representación visual de Macarena Valdés mediante una fotografía de medio perfil, sentada, con elementos de una cocina como fondo. Morfológicamente la captura contempla la mitad superior de su cuerpo; los hombros y la espalda relajada con una leve inclinación a la derecha, descansa su mentón sobre la cabeza de un borrego que sujeta con su mano izquierda y mientras abraza con su mano derecha el pecho del animal. Entre los rasgos que caracterizan su figura corporal se destacan su cabello largo y negro, recogido detrás de la oreja derecha, lo que permite apreciar los aros o chaway que lleva puestos.

El rasgo preponderante en la captura fotográfica, punctum en palabras de Roland Barthes (1980), es la sonrisa, la cual puede ser categorizada como una “sonrisa con los ojos” según la definición del anatomista francés Duchenne (1990): “al sonreír se elevan los esquemas de la boca y los ojos pueden o no también elevarse, esta sonrisa es conocida como la sonrisa Duchenne” (Palma, 2010, p. 16), asociada a estados de felicidad, ya que estudios indican que es un tipo de sonrisa ejecutada por estímulos que provocan la alegría de una persona. La sonrisa de Valdés corresponde a una sonrisa ideal en la cual la curvatura incisal corre paralela a la curvatura del labio inferior. Esta fotografía es visualmente estratégica por la expresión facial de Valdés, ya que el ser humano logra recordar la expresión facial de felicidad con mayor rapidez en comparación con otras expresiones tales como la rabia, la sospecha o el miedo. El “studium” de esta fotografía está presente en un borrego como un actor secundario: un borrego, símbolo que ha sido integrado tanto en la historia universal como en la cultura mapuche.

Desde una perspectiva occidental, basada en la historia del arte europeo y su enfoque en la composición de la imagen, la disposición de los elementos presentes evoca obras renacentistas donde mujeres portan animales, como La dama del armiño de Leonerdo da Vinci y La dama con el unicornio de Rafael Sanzio, este último símbolo de pureza. En ambas pinturas, los animales, reales o míticos, se convierten en metáforas visuales que transfieren cualidades de pureza a las protagonistas, reforzando ideas de pulcritud y castidad a través del recurso retórico del símil.

Siguiendo las recomendaciones de Umberto Eco (1992) sobre el proceso interpretativo del signo en semiótica, según el cual “a través de procesos de interpretación nosotros construimos cognitivamente mundos, actuales y posibles” (p. 12), se puede establecer un vínculo entre la figura del cordero en la fotografía y la tradición mapuche. Esta relación remite a la crianza ancestral del camélido extinto chilweke, documentada en crónicas coloniales como las de Alonso de Ovalle y Diego de Rosales (Benavente, 1985), quienes refieren a su uso ritual hasta el siglo XVII en el Wallmapu (territorio mapuche).

La imagen mediada fotográficamente representa la reciprocidad y el respeto que el pueblo mapuche otorga a los elementos de la naturaleza, incluidos los animales criados para ser posteriormente sacrificados como alimento o abrigo. Este vínculo humano-animal se forja a través de la rutina diaria de cuidarlos, alimentarlos y proporcionarles las mejores condiciones de vida hasta el momento del sacrificio. En este contexto, el nacimiento de un cordero simboliza una fuente de alegría para las familias campesinas, no sólo por razones económicas, sino también por el afecto que se desarrolla hacia el animal. Además, es significativo que Macarena, madre de tres hijos en ese momento, sostuviera al cordero en sus brazos, gesto que puede interpretarse como una expresión de cuidado y ternura, reflejo de su experiencia maternal.

Según el tipo de medio, la imagen sufre variaciones en términos de recorte, tonalidad y tratamiento del color. En los medios hegemónicos y de orientación conservadora, se observa una tendencia a utilizar versiones en blanco y negro, lo que constituye un primer elemento diferenciador respecto de la imagen original. Esta elección cromática no es neutra: los tonos monocromáticos intensifican la carga emocional del encuadre, aportando dramatismo, nostalgia o una sensación de urgencia. En el contexto periodístico, este recurso puede utilizarse para subrayar la gravedad del evento o transmitir la intensidad de la situación representada. En contraste, los medios alternativos, mapuche y de izquierda suelen conservar el formato original de la fotografía, priorizando la integridad del color y, en algunos casos, realizando recortes que centran la atención exclusivamente en el rostro, excluyendo elementos como el borrego. Esta decisión estética otorga a la imagen una cualidad más cálida y realista, favoreciendo la conexión afectiva con el público y reforzando la dimensión humana de la figura representada.

Las fuentes mencionadas durante la cobertura del caso son por un lado familiares, organizaciones sociales y especialistas forenses, mientras que, por parte de las autoridades, predomina la imparcialidad y el hermetismo, que es interpelado por el movimiento social en busca de una respuesta del Estado, incluso a través de presidentes y expresidentes, frente a la falta de rigurosidad en la investigación.

En el caso de la familia, se destaca la presencia en medios de la pareja y padre de los hijos de Macarena Valdés, a quien la prensa chilena definió de distintas maneras: esposo, werken (vocero en mapuzugun), viudo y compañero. Estas denominaciones refieren a la fuente más citada en los corpus noticiosos durante la cobertura de este caso: Rubén Collio. Tras la muerte de su compañera y madre de sus tres hijos, Collio inició, junto al apoyo de organizaciones sociales mapuche, feministas y territoriales, un proceso de búsqueda de justicia y de investigación pericial independiente que demostrara las causas reales de muerte de Macarena Valdés.

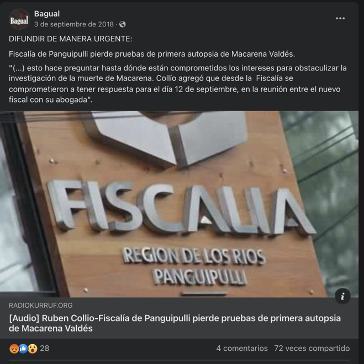

El tipo de noticia que destaca en este caso es la denuncia. La aparición de Rubén Collio como fuente en las noticias ocurre cada vez que existen hitos en el proceso de investigación de las causas de muerte; así como en las convocatorias a conversatorios en espacios públicos y en las denuncias de violencia policial en el marco de diversas actividades realizadas en diversas ciudades tales como marchas, conciertos y actos conmemorativos (Imagen 6).

Fuente:

Elaboración propia a partir de imágenes del corpus noticioso

analizado.

Rubén Collio viste en todas las fotografías su atuendo mapuche, en el que adquiere relevancia el uso de un trarilonco rojo, símbolo del arte textil mapuche y ancestralidad. Este cintillo, propio del hombre mapuche, es una prenda cuyo color inicialmente representa la diversidad territorial, ya que cada región emplea sus propias tonalidades. Además, el color también indica diferencias de género: ciertos tonos, como el rojo tejido en una franja transversal y central, simbolizan la presencia masculina asociada con la fuerza y la guerra. El color rojo en las vestimentas mapuche de los hombres, según Eugenia Álvarez (2020):

El rojo en las vestiduras masculinas es, por lo tanto, esta sangre derivada de la violencia, reflejo directo del poder. Es por esto por lo que el vestirse con prendas rojas, o con motivos rojos, es señal de poder, de fuerza, que dan o quitan vida y que se relacionan con dos dominios diferentes: lo femenino y lo masculino. Tanto para hombres como para mujeres, el fluir de la sangre es el índice de su poder para dar o quitar vida. La utilización de estos símbolos implica el cargarse el cuerpo con símbolos tremendamente importantes y cruciales dentro de la cosmovisión mapuche: la fuerza que anima la sexualidad mapuche, las señales de la guerra y la gestación. (p. 65)

La construcción de la figura pública de Rubén Collio es a partir de su imagen de hombre mapuche, esposo de una mujer mapuche asesinada y padre de tres hijos que perdieron a su madre en el contexto de la lucha por el territorio.

Por parte del Estado e instituciones gubernamentales las fuentes más citadas son el Ministerio Público, Fiscalía Nacional, Fiscalía Regional de Los Ríos y de La Araucanía, Tribunales de Justicia de Panguipulli, Tribunales de Garantía, Carabineros, Fuerzas Especiales y como figura Pública directa la ex presidenta Michelle Bachelet. Cuando se mencionan estas instituciones, generalmente es en el contexto de denuncia por falta de celeridad u obstrucción en la investigación, formuladas por parte del movimiento que busca justicia. En tales casos, las imágenes de referencia muestran a Rubén Collio o bien planos referenciales de la fachada de los edificios institucionales acompañados de grupos de manifestantes. Hay ocasiones en el que menciona a la expresidenta Michelle Bacheletiv en donde se utilizan imágenes de referencias o en un caso en particular de una funa realizada por una mujer en Ginebra en la que interpeló a la exmandataria y representante de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

4.2.2.

Instituciones sin rostro: la despersonalización en la respuesta

estatal

En las coberturas mediáticas analizadas, se observa una respuesta institucional del Estado que carece de representación personal o vocería identificable, especialmente en el caso de Macarena Valdés. La Fiscalía aparece como el único agente comunicacional dentro del discurso oficial, mientras que otras instituciones, como Carabineros o el gobierno, mantienen una posición hermética, expresada visualmente mediante imágenes referenciales de fachadas de edificios institucionales o efectivos de Fuerzas Especiales con el rostro cubierto por cascos. Esta representación visual despersonalizada puede ser leída como una forma de “respuesta sin rostro” del Estado, donde la acción institucional se sustenta en una fachada simbólica más que en figuras humanas responsables. Esta lógica puede comprenderse a partir de la metáfora dramatúrgica de Erving Goffman (1959), quien plantea que tanto individuos como organizaciones se presentan ante los demás mediante “fachadas” que estructuran la interacción social. En el ámbito institucional, esta fachada se materializa en símbolos arquitectónicos, sellos o emblemas que sustituyen la presencia de un vocero humano, constituyendo lo que algunos autores han llamado performatividad organizacional (Manning, 2008). La ausencia de rostros identificables puede responder tanto a decisiones estratégicas como a limitaciones discursivas o políticas; sin embargo, su efecto comunicacional es claro: el movimiento socioambiental aparece confrontado a una entidad abstracta, sin rostro, que evade la confrontación simbólica directa. Este fenómeno de despersonalización institucional —más evidente en el caso de Valdés que en los de Castro o Catrillanca, donde sí hubo respuestas de figuras políticas— merece una problematización futura como parte del repertorio visual y discursivo del poder estatal (Imagen 7).

Fuente:

Elaboración propia a partir de imágenes del corpus noticioso

analizado.

Los hallazgos muestran un complejo entramado de relaciones entre diversos actores sociales y políticos en torno a Rubén Collio y su lucha por justicia tras la muerte de su esposa, Macarena Valdés, en el contexto de la lucha por la defensa del territorio mapuche. Collio se alza mediáticamente como un hombre mapuche que ha perdido a su esposa en el contexto de la disputa territorial, lo que le confiere una importante carga emocional y simbólica a su activismo.

En síntesis, los hallazgos revelan un conflicto persistente entre el movimiento por la justicia en el caso de Macarena Valdés y las instituciones estatales, así como una crítica explícita a la gestión política de figuras como Michelle Bachelet, especialmente en relación con la militarización y el manejo del conflicto en la Araucanía. Se evidencia, además, una profunda preocupación por la represión policial y la falta de respuestas institucionales frente a las demandas del movimiento socioambiental. En este contexto, el conflicto mapuche se posiciona no como una problemática atribuible a un gobierno específico, sino como una cuestión estructural del Estado chileno. La muerte de Valdés es resignificada como parte de una lucha territorial más amplia, y su imagen individual se transforma en un símbolo colectivo de resistencia, operando como un dispositivo visual central dentro de las narrativas de protesta.

Este fenómeno se vincula con investigaciones previas sobre la representación del pueblo mapuche en los medios de comunicación. Investigadores como Otazo Hermosilla (1998, 2000, 2014) y Del Valle (2005) han mostrado que el discurso periodístico tiende a construir imágenes negativas de las comunidades mapuche cuando estas asumen un rol activo, y solo las retrata positivamente cuando aparecen en situaciones pasivas, como la recepción de ayuda estatal. Asimismo, sus estudios revelan que la cobertura mediática suele centrarse en episodios de “conflicto”, privilegiando como fuentes legítimas a actores institucionales como la policía o las autoridades gubernamentales. En esta misma línea, Aruguete y Koziner (2020) examinan los encuadres periodísticos del conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuche, identificando patrones similares de representación desigual y sesgada.

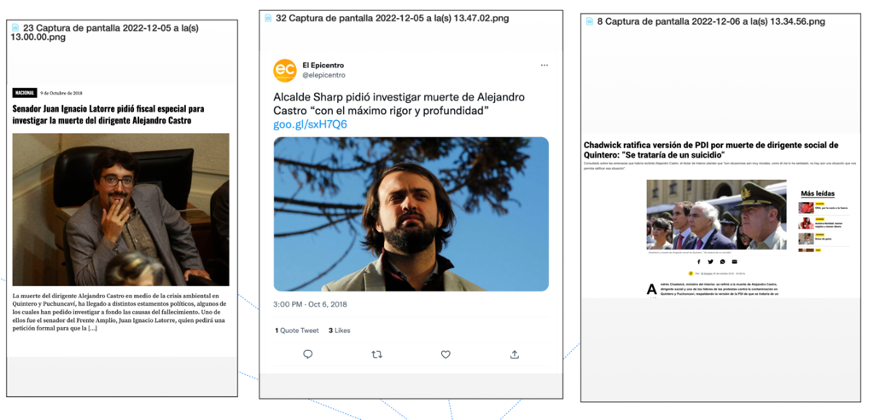

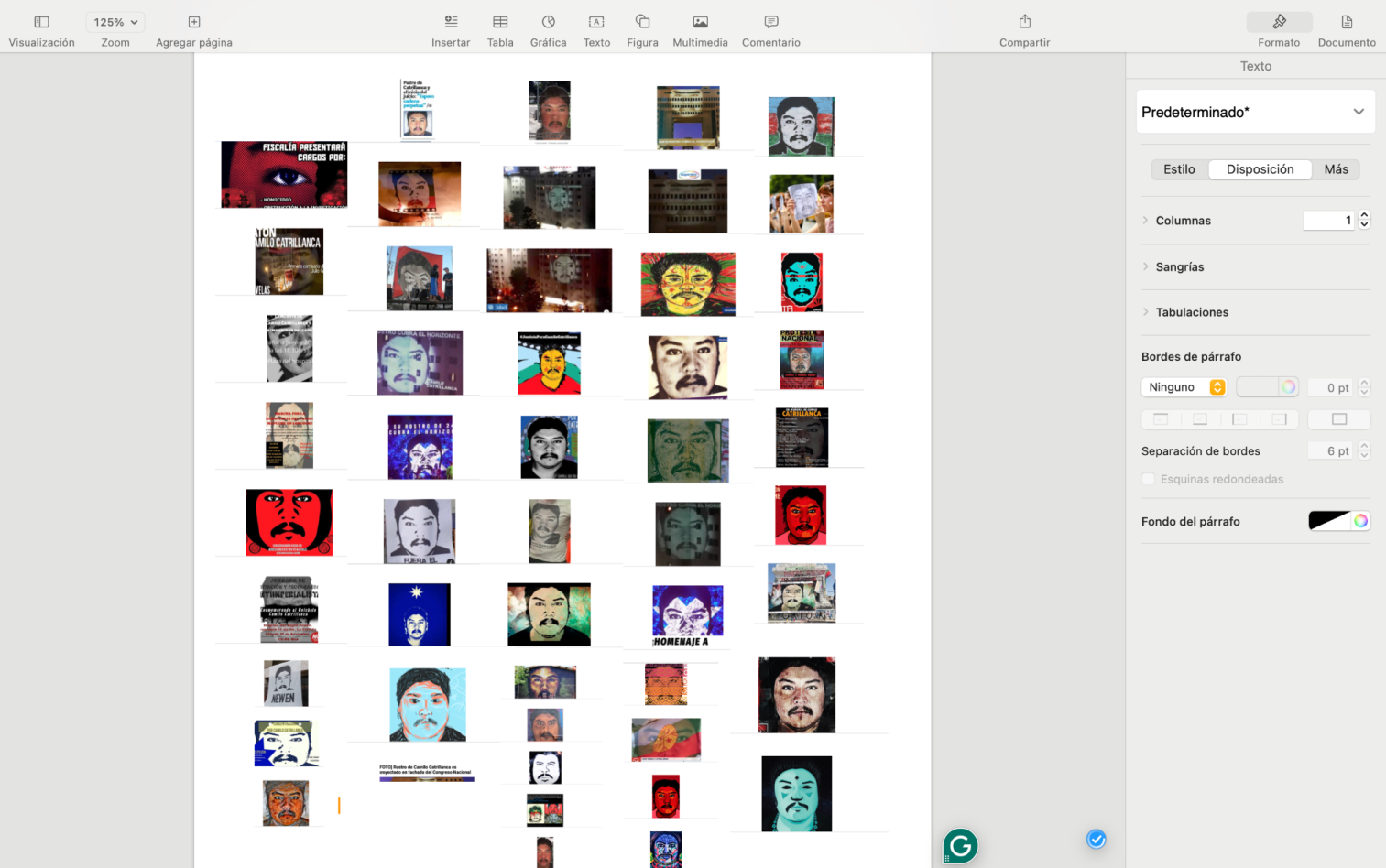

4.3.

Weichafe Camilo Catrillanca

El rostro de Camilo Catrillanca es uno de los símbolos más potentes en el posicionamiento mediático de su muerte. A través de la masificación del retrato fotográfico en diversos formatos, la faz del joven mapuche que fue asesinado por la espalda por efectivos de fuerzas especiales se convirtió en el emblema de multitudinarias manifestaciones que se convirtieron en noticias. El retrato es un medio de expresión identitaria (Sontag, 2006), por lo tanto, funciona como instrumento semiótico de reconocimiento social (Finol, 2012).

En el caso de Catrillanca, durante la caracterización general de la fotografía, se observa que esta presenta características propias de una imagen tipo carné, evidentes en el semblante serio y la ausencia de expresividad facial. Para comprender su exitosa masificación, es de mucha utilidad reconocer que el tipo de foto que aquí se estudia es el resultado del enrolamiento para ingresar a un registro nacional, cuya etapa culmine se materializa en una Cédula de Identidad, identificación de control estatal al cual todos los ciudadanos nacidos en el territorio chileno deben suscribir. Tal y como plantea Nelly Richard (2000), la foto-carné “se trata de un sujeto normado por la ley que lo individualiza aislando su identidad, separándose de su contexto de relaciones cotidianas para colocar esa identidad a disposición del control social” (p. 166). Ciuffoli (2005) señala que la fotografía de carnet “es siempre la marca de una evidencia, la figura de la desnudez impuesta al rostro” (p. 166).

Las fotografías tipo carné han sido un recurso recurrente en los procesos de memoria histórica sobre las violaciones de derechos humanos en América Latina, particularmente en el contexto de las dictaduras y la representación de los detenidos desaparecidos. En el entorno digital, el poder de las imágenes radica en su capacidad para activar procesos de memoria, transformar la realidad y fomentar el activismo a través de plataformas digitales. No es solo la tragedia representada lo que otorga valor a una imagen en el cambio social, sino su potencial para modificar lógicas de interpretación y estimular la denuncia ciudadana. Sin embargo, su difusión plantea un debate ético que involucra la responsabilidad de la ciudadanía en la forma en que estas imágenes son compartidas y utilizadas (De-Andrés, Nos Aldás & García Matilla, 2016).

Imagen

8.

Recortes de fotografía mediales rostro de Catrillanca

Fuente:

Collage de elaboración propia con imágenes del corpus de noticias

digitales.

En los aspectos formales se observa que, a través de estas imágenes, el movimiento realiza un salto simbólico al tomar esta fotografía y transformarla gráficamente, manteniendo como objeto central el rostro e incorporando texto, colores y elementos de la cultura mapuche. Estas adaptaciones se materializan primero en papel, a modo de carteles en protestas —como la ocurrida frente a La Moneda, casa de gobierno de Chile—, donde los manifestantes llevaron el rostro de Camilo Catrillanca impreso en blanco y negro, con estética de serigrafía, y lo utilizaron para cubrir sus propios rostros.

Durante el posicionamiento mediático, Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, aparece como la fuente más citada. En sus declaraciones, enfatiza la inocencia de su hijo y denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, cuestionando la versión oficial de los hechos y buscando responsabilizar a las autoridades policiales y políticas por la muerte de Camilo. La imagen de Marcelo se asocia frecuentemente con noticias de alto impacto, es decir, contenido que irrumpe en la esfera mediática debido a su carácter controversial.

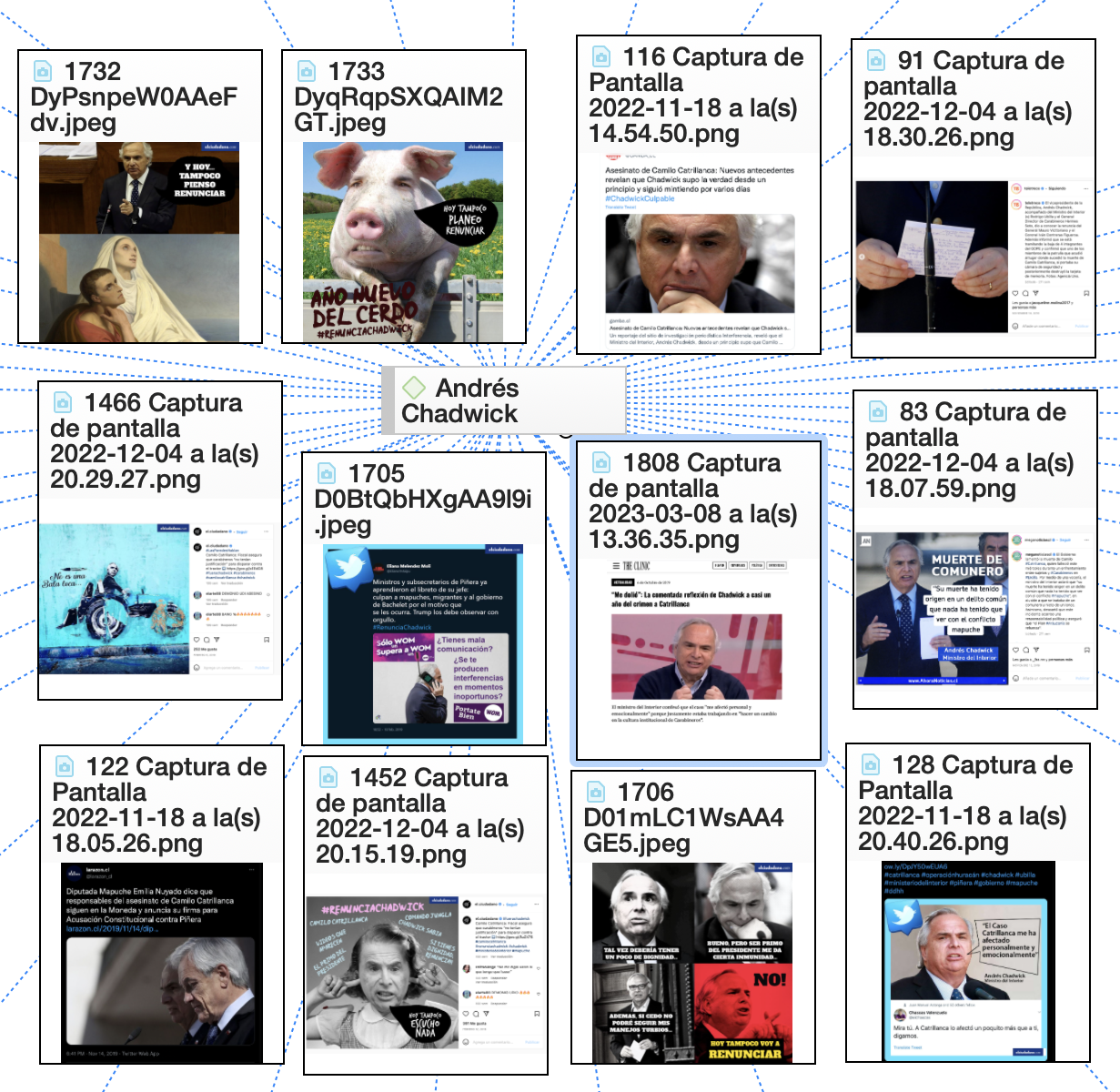

Marcelo Catrillanca se posiciona mediáticamente como un defensor del diálogo y la paz, reiterando su búsqueda de justicia. Frecuentemente, los titulares destacan sus llamados a evitar acciones violentas y su insistencia en la necesidad de un pronunciamiento sobre las responsabilidades políticas, especialmente hacia el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick (Imagen 9). En las fotos de perfil, Marcelo aparece con una expresión triste o neutra, mirando hacia su derecha. Estas imágenes fueron tomadas en puntos de prensa y manifestaciones, donde viste atuendos tradicionales mapuches, incluyendo un cintillo azul (trarilonco) y una manta (makün).

Fuente:

Elaboración

propia con imágenes del corpus de noticias digitales.

Por otro lado, autoridades policiales como Hermes Soto y políticos como Felipe Kast respaldaron en un primer momento la versión oficial del incidente, lo que evidencia un apoyo inicial a la actuación de Carabineros. Sin embargo, Kast posteriormente desmintió sus propias imágenes, lo que expuso una inconsistencia en la versión oficial. También intervinieron figuras políticas como la diputada Emilia Nuyado, los senadores Francisco Huenchumilla y Alejandro Navarro, la alcaldesa de Paillaco Ramona Reyes, Daniel Jadue, y las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, quienes manifestaron su respaldo a la inocencia de Camilo Catrillanca, al igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estas voces reforzaron la narrativa de la injusticia y contribueyeron a legitimar la posición de la familia Catrillanca y del movimiento social. Asimismo, se citaron autoridades mapuche, como lonkos y machis, que oficiaron como voceros en los territorios, convocando a la población a manifestarse. Este despliegue buscó legitimar la lucha del movimiento y fortalecer la identidad y la voz del pueblo mapuche en el conflicto.

El funeral de Camilo Catrillanca se configuró como un hito mediático central, en el que convergieron tanto la atención pública como la movilización social. La ceremonia adquirió el carácter de un espacio de expresión y protesta contra la violencia policial y la injusticia.

Los medios, por su parte, recurrieron a la ironía como recurso, utilizando símiles para ridiculizar la figura de Chadwick como un político formal que evitaba asumir la responsabilidad política del hecho. El uso del hashtag #RenunciaChadwick en múltiples plataformas unió las voces de protesta y fortaleció la demanda de su renuncia (Imagen 10).

Imagen

10.

Recortes

de apariciones de Andrés Chadwick en los medios

Fuente:

Elaboración propia con imágenes extraídas del corpus de noticias

digitales.

En resumen, se advierte una disputa por la narrativa dominante, donde la familia, el movimiento social y diversas figuras políticas buscan legitimar sus posiciones y movilizar el apoyo público en su lucha contra la violencia policial y la injusticia. Así, los retratos de activistas no solo cumplen una función de denuncia, sino que también reactivan memorias compartidas que refuerzan la cohesión simbólica de los movimientos socioambientales.

5.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio dialogan con una creciente línea de investigación sobre los rostros como superficies de inscripción simbólica, política y afectiva en contextos de conflicto, memoria y protesta. En sintonía con las propuestas de autores como Leone (2023), Voto (2023) y Delupi (2023), los hallazgos aquí presentados confirman que el rostro no solo cumple funciones identitarias o representacionales, sino que opera como un dispositivo semiótico de poder, capaz de articular denuncias, resistencias y narrativas contrahegemónicas.

La digitalización del rostro, en tanto proceso técnico y simbólico, adquiere una dimensión estratégica dentro del repertorio visual del activismo socioambiental. Tal como lo plantea Finol (2016), la transmediatización del rostro permite su circulación, manipulación y resignificación en múltiples plataformas, lo cual facilita nuevas formas de visibilidad para luchas historicamente invisibilizadas por los marcos mediáticos hegemónicos.

En esta línea, el concepto de rostrosfera (Voto, Finol & Leone, 2021) ofrece una clave interpretativa útil para comprender cómo los rostros digitalizados de activistas operan como nodos visuales que condensan historias de vida, violencias estructurales y memorias colectivas.

Los casos analizados en este estudio —Alejandro Castro, Macarena Valdés y Camilo Catrillanca— ejemplifican cómo estas imágenes no sólo representan a individuos, sino que activan una performatividad visual que interpela al poder, articula demandas de justicia y proyecta un sentido de comunidad. Esta representación no es neutra ni espontánea: está cargada de atributos estéticos, culturales y emocionales que consolidan el vínculo entre los rostros y los territorios que estos cuerpos defendieron. Así, las cualidades estructurales (como los rasgos indígenas o latinoamericanos), dinámicas (gestos, miradas, expresiones de lucha) y artificiales (elementos añadidos como símbolos mapuche o escenarios naturales) configuran una semiosis del rostro que resiste tanto al olvido como al silenciamiento.

Este trabajo también dialoga críticamente con las reflexiones de Butler (2010) sobre los marcos de reconocimiento. Las imágenes de los activistas aquí estudiados confrontan dichos marcos, evidenciando qué vidas son consideradas dignas de duelo y cuáles quedan fuera del campo de visibilidad pública. En línea con esta autora, puede afirmarse que la potencia política de estos rostros no reside únicamente en su circulación digital, sino en su capacidad para subvertir los encuadres dominantes y provocar empatía, memoria y acción colectiva.

Finalmente, en contraste con investigaciones centradas en la ocultación facial como estrategia de resistencia (Delupi, 2023a; Voto, 2022), este estudio muestra que, en el caso chileno, la visibilización radical del rostro del activista cumple un rol igualmente subversivo. Lejos de protegerse mediante el anonimato, los movimientos sociales optan por amplificar la imagen del rostro como gesto de denuncia, memoria y reivindicación. Esta diferencia revela la riqueza contextual de las rostrosferas latinoamericanas, donde la luchs por el reconocimiento se juega tanto en la exhibición como en la ocultación estratégica.

Las imágenes de los activistas analizados han trascendido su dimensión individual para convertirse en símbolos colectivos de resistencia y memoria, configurando un campo de disputa semiótica en el que se confrontan distintas narrativas sobre su legado y las circunstancias de su muerte. La representación visual de estos rostros no solo documenta sus historias, sino que activa la acción ciudadana, impulsa la denuncia social y alimenta la construcción de discursos de protesta, consolidando el arte visual como una herramienta clave en la lucha por la justicia socioambiental en Chile.

El análisis de sus representaciones revela la importancia de sus cualidades estructurales, dinámicas y artificiales, que no solo refuerzan su identidad, sino también la lucha que encarnan. Sus rasgos latinoamericanos e indígenas, históricamente invisibilizados, emergen en este contexto como signos de resistencia. Asimismo, los elementos simbólicos que los rodean —el mar en Alejandro Castro, un borrego en Macarena Valdés y el cintillo de weichafe en Camilo Catrillanca— inscriben sus imágenes en una narrativa visual que los vincula con sus territorios y cosmovisión.

Desde una perspectiva filosófica, la teoría de la alteridad de Levinas y los estudios contemporáneos sobre la semiótica del rostro en el entorno digital invitan a reflexionar sobre el valor de reconocer la singularidad del otro. La mediatización y transmediatización de los rostros de los activistas no solo los proyecta como dispositivos de denuncia, sino que también plantea un dilema ético: defender su memoria y su lucha frente a los intentos de borramiento y control narrativo.

El análisis semiótico de estos casos pone en evidencia cómo las imágenes pueden amplificar las demandas de justicia, poniendo en evidencia las tensiones entre el discurso oficial y las voces del movimiento social. La disputa por el control del relato público demuestra que la comunicación política y mediática no solo impacta la percepción ciudadana, sino que también afecta directamente la legitimidad del poder estatal. Así, la representación mediática de los activistas puede reforzar estigmas o, por el contrario, consolidar la identidad y la voz de los movimientos sociales, dejando en claro que la memoria y la resistencia también se juegan en el espacio visual y digital.

Altuna, B. (2010). Una historia moral del rostro. Pre-textos.

Álvarez Saavedra, E. (2023). Uso del color y patrones geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación semiótica en tres casos de estudio comparados. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (120), 58-70. https://doi.org/10.18682/cdc.vi120.4173

Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. Taurus.

Aruguete, N. & Koziner, N. (2020). El conflicto mapuche en la prensa chilena. Anotaciones teórico-metodológicas para el análisis de los encuadres mediáticos. Perspectivas de la comunicación 13(1), 203-217. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48672020000100203

Barbotto, S., Voto, C. & Leone, M. (2022). Rostrosfera de América Latina. Culturas, traducciones, mestizajes. Aracne.

Barthes, R. (1980). La chambre claire. Note sur la photographie. Gallimard.

Bauman, Z. (2006). Modernidad y Holocausto. Séquitur.

Bellentani, F. & Panico, M. (2016). Los significados de los monumentos y memoriales: Hacia una aproximación semiótica. Punctum. Revista Internacional de Semiótica 2(1). 28-46.

Bellentani, F. (2023). Rostros evanescentes: una investigación semiótica de memoriales digitales y prácticas conmemorativas. En Leone, M., (Ed.), El rostro híbrido. Paradojas del rostro en la era digital (pp. 192-215). Routledge.

Bellentani, F. (2024). Las múltiples caras de un monumento: Los significados del rostro en monumentos y memoriales. Semiótica (255), 96-116.

Benavente, M. (1985). Reflexiones en torno al proceso de domesticación de camélidos en los valles del centro y sur de Chile. Boletín Museo Regional de la Araucanía, 37-52.

Berger, P. & Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Amorrortu.

Butler, J. (2004). Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Paidós.

Butler, J. (2010). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Paidós.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y la lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Paidós.

Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Alianza.

Cayuqueo, P. (2014). Esa ruca llamada Chile y otras crónicas mapuche. Catalonia.

Ciuffoli, E. (2005). Aviso nudo: effetti d’instantanea. Documenti di lavoro, Centro Internazionale di Semiotica e di Lingüistica, Università di Urbino, 346.

De-Andrés, S., Nos Aldás, E. & García Matilla, A. (2016). La imagen transformadora. El poder de cambio social de una fotografía: la muerte de Aylan. Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación, 47(2), 29-37. https://www.torrossa.com/es/resources/an/3119970?digital=true

Del Valle, C. (2005). Interculturalidad e intraculturalidad en el discurso de la prensa: Cobertura y tratamiento del discurso de las fuentes en el ‘conflicto indígena mapuche’, desde el discurso político. Redes, (2), 83-111.

Delupí, B. (2023). La maschera come interstizio tra manifesto e latente. In Leone, M. (Ed.), Il volto latente. FACETS Digital Press.

Delupí, B. (2023). La potencia política de la máscara en discursos artivistas. Revista digital del Grupo de Estudios Semio-discursivos, 4(1). https://doi.org/10.30972/nea.728422

Delupi, B. (2023). Ocultamiento del rostro en las protestas sociales. Performances, afectos y política. Religación, 8(38). https://doi.org/10.46652/rgn.v8i38.1144

Delupi, B. (2023). Ocultación del rostro y nuevas fisonomías. Estudios Semióticos Chinos, 19(3).

Delupi, B. (2023). La potencia política de la máscara en discursos artivistas. Ñeatá. Revista digital del Grupo de Estudios Semiodiscursivos, 4, 3-13. https://doi.org/10.30972/nea.336725

Duchenne, G. (1990). El mecanismo de la expresión facial humana. Cambridge University Press.

Eco, H. (1992). Los límites de la interpretación. Lumen.

Finol, D., Djukich D. & Finol, J. (2012). Fotografía e identidad social: Retrato, foto carné y tarjeta de visita. Quórum Académico, 9(1), 30-51.

Finol, J. & Fernández, K. (1997). Etno-semiotica del rito: Discurso funerario y prácticas funerarias en cementerios urbanos. SIGNA, 6, 201-220.

Finol, J. (2015). La corpósfera: Antropo-semiótica de las cartografías del cuerpo (Vol. 2). Ediciones Ciespal.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday Anchor.

Gomis, L. (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Paidos.

Hermida, A. & Hernández-Santaolalla, V. (2016). Ambigüedades del empoderamiento ciudadano en el contexto tecnopolítico. IC Revista Científica De Información Y Comunicación, (13). https://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/339

Honneth, A. (1997). La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. Crítica.

Inai Segovia, D. & Vernier, M. (2024). Cobertura periodística del ecosistema medial digital chileno en redes sociales frente a la muerte de tres activistas durante conflictos socioambientales. Austral Comunicación, 13(2). https://doi.org/10.26422/aucom.2024.1302.seg

Johnston, H. & Noakes, J. (Eds.). (2005). Frames of protest: Social movements and the framing perspective. Rowman & Littlefield Publishers.

Leone, M. & Gramigna, R. (2023). Introduction to “The visage as text”. Chinese Semiotic Studies, 19(3), 377-386. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/css-2023-2010/html

Leone, M. & Viola, M. (2022). Introducción: ¿Qué tienen de especial los rostros? Rostros en la encrucijada entre la filosofía, la semiótica y la cognición. Topoi, 41(4), 623-628. https://link.springer.com/article/10.1007/s11245-022-09825-x

Leone, M. (2018). Semióticas del rostro en la era de la comunicación digital. El caso de José Gervasio Artigas. Resumen para una conferencia plenaria, Universidad de la República, Uruguay.

Leone, M. (2019). El rostro singular: el rostro como paisaje, el paisaje como rostro. Estudios Semióticos y Lingüísticos, 5(4), 28-46.

Leone, M. (2020). Rostros gigantes: Tamaño versus proporción en la semiótica del poder. En Steinberg, O., Traversa, O. & Cingolani, G. (Eds.), Actas del XIV Congreso mundial de semiótica: Trayectorias, Buenos Aires, Argentina. https://iass-ais.org/proceedings2019/Proceedings_IASS_2019_tomo_8.pdf#page=339

Leone, M. (2023). Semioética del rostro. En Voto, C., Soro, E, Fernández, J. L. & Leone, M. (orgs.), Rostrotopías: Mitos, narrativas y obsesiones de las plataformas digitales (pp. 207-230). Aracne.

Leone, M. (2024). Guerra e pace nei volti: Una semiótica facciale. In Galofaro, F. & Sorrentino, P. (Eds.), Il senso della pace: Prospectiva sulla semiótica della guerra (pp. 115-128). Mímesis.

Levinas, E. (2000). La huella del otro. Taurus.

Lotman, I. (1996). La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Cátedra.

Manning, P. (2008). The Technology of Policing: Crime Mapping, Information Technology and the Rationality of Crime Control. New York Press.

Merleau-Ponty, M. (1975). Fenomenología de la percepción. Península.

Otazo Hermosilla, J. (1998). Algunos aspectos de la representación social del grupo étnico mapuche en el discurso de la prensa. (El diario austral 1997-1998). Tesis, Licenciatura en Comunicación Social, Universidad de la Frontera, Chile.

Otazo Hermosilla, J. (2000). La dimensión del acceso en el estudio del discurso público mapuche. Lengua y Literatura Mapuche 9, 231-244.

Otazo Hermosilla, J. (2014). Representación de los mapuches en el discurso de la prensa regional chilena. En Alonso Azócar, L. & Nitrihual, A. O. (Eds.), Lenguas, Literatura y Comunicación: 20 años de investigación en la Universidad de La Frontera. Ediciones UFRO.

Palma, C. (2010). Análisis de la percepción estética de la sonrisa. Tesis de grado, Universidad de Chile, Chile.

Richard, N. (2000). Imagen-Recuerdo y borraduras. En Richard, N (Ed.), Políticas y estéticas de la memoria (pp. 165-172). Editorial Cuarto Propio.

Saramago, J. (2007). Manual de pintura y caligrafía. Punto Lectura

Sepúlveda, N. (2018). Informe policial secreto: Camilo Catrillanca estaba en las miras de Carabineros. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2018/11/27/informe-policial-secreto-camilo-catrillanca-estaba-en-la-mira-de-carabineros/

Sontag, S. (2006). Sobre la fotografía. Edhasa.

Verón, E. (1993). La semiosis social. Gedisa.

Verón, E. (2015). Teoría de la mediatización: una perspectiva semio-antropológica. CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 20, 173-182.

Voto, C. (2022). Artificial Skin and Biopolitical Masks, or How to Deal with Face-Habits. Signs and Society, 10(1), 126-142. https://doi.org/10.1086/717563

Voto, C. (2023). Metterci la faccia, metterci l'identità. Il valore sociale dell'immagine facciale. In Scamuzzi, S. & Amateis, M. (Eds.), La società per immagini. Ricerca, métodos, linguaggi (pp. 160-165). Silvana Editora.

Voto, C. (2023). Rostros inciertos: una investigación sobre formas visuales para comunicar la otredad. En Leone, M. (Ed.), Los rostros híbridos. Paradojas del rostro en la era digital (pp. 39-58). Routledge.

Voto, C., Finol, J. & Leone, M. (2021). El rostro en el horizonte digital latinoamericano. deSignis. HORS SERIE 1. https://www.designisfels.net/hors-serie/el-rostro-en-el-horizonte-digital-latinoamericano/

*

Contribución de autoría: Darla

Inai-Segovia participó en el diseño de la investigación, la

recolección de datos, el procesamiento y análisis de la

información, además de la elaboración y corrección del documento.

Jaime Otazo-Hermosilla colaboró en la concepción y problematización

del estudio, la orientación bibliográfica, la definición de

aspectos metodológicos, la discusión de resultados y la revisión

del manuscrito.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DE LOS AUTORES

Darla

Inai Segovia.

Doctora

en Comunicación, Universidad Austral de Chile (Chile), con doble

graduación en Investigación Social y Marketing, Sapienza-Università

di Roma

(Italia). Magíster en Comunicación, Universidad Austral de Chile

(Chile). Su trayectoria investigadora se ha centrado en los

conflictos socioambientales, el pluralismo mediático, la

comunicación de riesgos y la semiótica social aplicada al análisis

del discurso mediático. Ha desarrollado estudios sobre cobertura

digital de conflictos socioambientales, encuadre mediático y

análisis de grandes volúmenes de datos en redes sociales.

Actualmente se desempeña como funcionaria pública en Chile,

vinculando su experiencia académica con el fortalecimiento de la

gestión comunicacional e institucional.

Jaime Otazo Hermosilla. Doctor en Ciencias de la Información y Comunicación, Université Sorbonne Nouvelle (Francia). Magíster en Ciencias de la Comunicación, Universidad de La Frontera (Chile). Su investigación aborda con enfoque semiótico procesos de comunicación social con componente intercultural. En particular, ha investigado los procesos de visibilidad social y mediática como resultado de la negociación de estrategias socio-semióticas. Además, ha asumido funciones institucionales en la Universidad de La Frontera, como la dirección del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, y ha participado activamente en la creación de iniciativas editoriales.

i Este artículo fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Becas de Doctorado Nacional (21202109), Chile. Jaime Otazo Hermosilla reconoce el apoyo del proyecto: ANID + Vinculación Internacional + FOVI240285.

ii Véase Sepúlveda (2018).

iii

iv Pedro Cayuqueo (2014) señala que durante el primer gobierno de Michelle Bachelet ocurrieron dos hechos de violencia en la Araucanía -la muerte de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío a manos de Carabineros- que la expresidenta nunca abordó públicamente, pese a su historia como víctima de la dictadura. El autor critica su silencio ante estas violaciones de derechos humanos, y subraya que durante su mandato se profundizó la militarización del territorio mapuche.