La

profanación del rostro

Sobre

políticas y espectáculo en contextos de exclusión urbanai

The

profanation of the face

On politics and spectacle in contexts of

urban exclusion

A

profanação do rosto

Sobre política e espetáculo em contextos

de exclusão urbana

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4099

elianaabraham9012@gmail.com – San Luis – Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2274-7709

CÓMO

CITAR: Abraham,

E. (2025). La profanación del rostro. Sobre políticas y espectáculo

en contextos de exclusión urbana. InMediaciones

de la Comunicación, 20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4099

Fecha

de recepción: 27 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 29 de octubre de 2025

RESUMEN

El artículo propone una serie de claves de lectura para analizar la instrumentalización del rostro en las formas de escenificación de determinadas políticas urbanas. En este sentido, nos enfocamos en la lógica espectacular que se construye alrededor de estas intervenciones, en las que los rostros de los beneficiarios adquieren un lugar singular dentro de las políticas analizadas en un barrio de la periferia de la ciudad de San Luis (Argentina). Siguiendo a Le Breton (2009), observamos cómo la captación de lo sagrado que luego es reproducida y multiplicada en formatos audiovisuales y gráficos, en beneficio de la montada imagen de éxito que el gobierno provincial busca proyectar. Este fenómeno invita a problematizar los usos del rostro en contextos de exclusión urbana, especialmente cuando se convierte en un elemento valorizado para sostener una “fe perceptual” en torno a la imagen de redención que el aparato estatal proyecta sobre los cuerpos empobrecidos de la periferia. Dichas claves de lectura nos remiten a viejos dilemas: en el régimen espectacular de la mirada, lo digno incluye la captura del rostro y se vuelve un objetivo estratégico, pues sobre él se juega la lógica del valor y la apropiación del último rastro de lo humano.

PALABRAS CLAVE: rostro, políticas urbanas, dignificación, exclusión, espectáculo.

ABSTRACT

This article proposes a series of interpretive keys for analyzing the instrumentalization of the face in the staging of certain urban policies. In this sense, we focus on the spectacular logic constructed around these interventions, in which the faces of the beneficiaries acquire a singular place within the policies analyzed in a neighborhood on the periphery of the city of San Luis (Argentina). Following Le Breton (2009), we observe how the capture of the sacred is then reproduced and multiplied in audiovisual and graphic formats, benefiting the constructed image of success that the provincial government seeks to project. This phenomenon invites us to problematize the uses of the face in contexts of urban exclusion, especially when it becomes a valued element for sustaining a “perceptual faith” surrounding the image of redemption that the state apparatus projects onto the impoverished bodies of the periphery. These keys to interpretation lead us back to old dilemmas: in the spectacular regime of the gaze, dignity includes capturing the face and becomes a strategic objective, since the logic of value and the appropriation of the last trace of humanity are played out on it.

KEYWORDS: face, urban policies, dignity, exclusión, show

RESUMO

Este artigo propõe uma série de chaves interpretativas para analisar a instrumentalização do rosto na encenação de certas políticas urbanas. Nesse sentido, focamos na lógica espetacular construída em torno dessas intervenções, na qual os rostos dos beneficiários adquirem um lugar singular dentro das políticas analisadas em um bairro da periferia da cidade de San Luis (Argentina). Seguindo Le Breton (2009), observamos como a apropriação do sagrado é então reproduzida e multiplicada em formatos audiovisuais e gráficos, beneficiando a imagem de sucesso construída que o governo provincial busca projetar. Esse fenômeno nos convida a problematizar os usos do rosto em contextos de exclusão urbana, especialmente quando ele se torna um elemento valorizado para sustentar uma “fé perceptiva” em torno da imagem de redenção que o aparato estatal projeta sobre os corpos empobrecidos da periferia. Essas chaves de interpretação nos levam de volta a antigos dilemas: no regime espetacular do olhar, a dignidade inclui capturar o rosto e se torna um objetivo estratégico, já que a lógica do valor e a apropriação do último vestígio de humanidade se desenrolam sobre ele.

PALAVRAS-CHAVE: rosto, política urbana, dignidade, exclusão, mostrar

1.

LA PROFANACIÓN DEL ROSTRO

El rostro ha sido, históricamente, un lugar de construcción simbólica permanente: desde refugio de la identidad hasta locus de estrategias de criminalización y deshumanización del Otro. No existe ninguna otra parte del cuerpo tan señalada y sensible como aquella que nos configura singularmente como humanos en una sociedad saturada de imágenes-mercancía. Para Le Breton (2009), el rostro invoca emociones en quien lo mira, convirtiéndose en un lugar de emergencia y producción de sentidos. Así, por ejemplo, contemplar el rostro del ser amado despierta pasiones intensas que son experimentadas de manera placentera por quien ama o desea a ese otro. Sin embargo, también es susceptible de alteraciones y deformaciones que pueden generar rechazo, resaltando aspectos negativos que alimentan tipificaciones sociales que favorecen la expresión de actos de discriminación, racismo y violencia. En los marcos de copresencialidad de las interacciones, el rostro se presenta como una amalgama de representaciones subjetivas que inciden en la calibración de los vínculos interpersonales. Los miles de millares de músculos que se ponen en movimiento en la construcción de un rostro que “habla” a partir de su expresión conjunta. Se trata de una totalidad compleja que ha de ser descifrada por quien observa y devuelve a ese rostro un mensaje por medio de la mirada en clave de reconocimiento y a la vez de diferenciaciones mutuas. Pues, se trata de “una cifra, en el sentido hermético del término, una invitación a comprender el misterio que allí se encierra, a la vez tan próximo y tan impenetrable” (Le Breton, 2009, p. 143). Tal es la relevancia de esta parte del cuerpo en las relaciones interpersonales que constituye una matriz de significación fundamental para el desarrollo de nuestro mundo de la vida (Shutz & Luckmann, 1977). Los vínculos próximos y los rostros familiares, son reconocidos por nosotros dotándolos de sentido en encuadres complejos por donde discurre lo social. He aquí la carga simbólica que adquiere en el universo interaccional, donde unos y otros construyen a partir de sus rostros formas de identificación y desidentificación simultáneas.

A partir del avance de la técnica, el rostro ha sido lugar de múltiples operaciones estratégicas. La progresiva fragmentación del lazo social intensificado por la revolución tecnológica ha recortado al cuerpo otorgándole al rostro —en ese desgarro— una focalización específica. Dicha autonomización ha provocado procesos de individualización graduales, que devinieron en la mercantilización de la vida. Precisamente, en el recorte del rostro es que emerge la posibilidad de su profanación. Según Le Breton (2009),

es el lugar por excelencia de lo sagrado en la relación del hombre consigo mismo y con los demás, es también objeto de las tentativas para profanarlo, ensuciarlo, destruirlo cuando se trata de eliminar al individuo, de negarle su singularidad. (p. 146)

Estas operaciones se encargan de reducir lo humano de ese Otro sometiéndolo a condiciones de animalidad a partir de tratos extorsivos y violentos que desdibujan su rostro, signo de su especie y reservorio de humanidad. En los escritos de Karl Marx (2015) encontramos dicha tensión, cuando describe las largas jornadas de trabajo fabril a las que son sometidos miles de obreros en los albores del avance industrial. La reducción del trabajador a máquina (cuerpo-máquina), incluso asume formas animales que traspasan las “limitaciones físicas” y los “límites morales”, reduciendo los cuerpos a un exceso de gasto energético que los corrompe hasta los bordes de su destrucción. Pues, el capital “chupa sin trabas” la energía de su fuerza de trabajo degenerando su forma humana, como bien recupera Marx de un informe elaborado por un médico inglés sobre los trabajadores de una cerámica de North Staffordshire: “Los alfareros, hombres y mujeres, representan como clase (…) una población física y moralmente degenerada. Son generalmente enanos, mal constituidos (…) envejecen prematuramente y viven poco tiempo; son flemáticos y anémicos, y muestran la debilidad de su constitución” (Marx, 2015, p. 171). Si bien Marx se refiere a esta degradación como un “saqueo” del capital de la energía vital del cuerpo, definimos esa captura como una profanación. Pues, existe no sólo una degeneración o desfiguramiento del cuerpo, sino su inserción en una lógica del valor (cuerpo-mercancía) como bien rentable. Si la instrumentalización del cuerpo a partir de la lógica del capital, subsume al hombre a condiciones de animalidad, ¿qué queda para el rostro como rastro de lo humano si sus cuerpos son deformados por la succión de su fuerza vital hasta límites extremos?

Aquí, la idea de profanación —antes que robo o saqueo— nos permite comprender la significancia del rostro como lugar de “lo sagrado”, reservorio de la humanidad del hombre. El Diccionario Etimológico de Jean Corominas (1987) define el rostro como una parte prominente de la faz humana, uno de los significados del término utilizado en el siglo XV. Dicha referencia es asociada directamente a sus vinculaciones con la palabra human en el sentido general (hombre-especie-naturaleza humana), que a principios del siglo XVI empieza a derivarse hacia el término humane que congrega aspectos ligados a cualidades específicas como la generosidad, la compasión y/o la amabilidad. Así, existe un término humane que estrecha sus lazos a otros conjuntos y familias de palabras como humanidad que posee un desarrollo diferente pero que constituye junto a human/humane una amalgama de sentidos intrincados (Williams, 2008). Aunque las ramificaciones y derivaciones de los términos adquieran con el tiempo diversos sentidosii, observamos que el rostro está ligado no sólo a una noción general de human (naturaleza humana), sino que al mismo tiempo señala un “límite moral” por oposición a los significados del término especializado de humane como cualidades subjetivas del hombre. Pues, “no matar”, “no desfigurar” o “no dañar” constituyen lexemas que de manera implícita van encadenados a un sentido general de lo humane. “¿Cómo es posible golpear sin cólera a un hombre?”, pregunta Primo Levi (2002, p. 7) al describir los vejámenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de cuerpos son transportados en oscuros vagones de carga para el desplazamiento de mercancías: “comprimidos sin piedad, como mercancías en docenas, en un viaje hacia la nada, en un viaje hacia allá abajo, hacia el fondo” (p. 7).

La profanación del rostro, su eliminación, deformación y degradación a lo más bajo —hacia el fondo, decía Primo Levi (2002)— socava aquello que lo liga a una communitas de la especie (human/humane), reduciendo su imagen a un no-rostro y/o caricatura susceptible de estereotipos y estigmas socialesiii. Su desciframiento queda nulo en tanto se refuerza un mensaje negativo que demanda su rechazo o aniquilamiento. De otro lado, y siguiendo a Le Breton (2009), dichos efectos inciden en la capacidad de acción social de los sujetos marcados, quienes se ven obligados a soportar “una carga negativa, su encuentro está mediado por un a priori que dificulta su proximidad” (p. 149). Por supuesto que dichos límites se van configurando culturalmente, cuando son normalizadas determinadas formas de comportamiento hacia esos cuerpos señalados/marcados por “fuera” de lo concebido como human.

Judith Butler (2006) señala la necesidad de reconocer la condición de vulnerabilidad del cuerpo en el marco de la cultura. Pues, venimos al mundo vulnerables —esto es, en interdependencia biológica/física de un otro— y, progresivamente a medida que crecemos, nos insertamos en una lógica de distribución diferencial de la vulnerabilidad corporal reforzada por las dinámicas cruentas del actual patrón de acumulación capitalista. Dicha vulnerabilidad resulta una condición primigenia del hombre, y que ha sido sistemáticamente invisibilizada por el perfeccionamiento de la técnica que ha tendido a invalidar y negar a determinados grupos sociales. Esto ha dado lugar a la valía de ciertas vidas por encima de otras, a una deshumanización del Otro que ocurre en el orden de lo discursivo, pero que también se expresa en formas concretas de violencia. Una violencia estructural marcada sobre determinados rostros por una distribución diferencial de la vulnerabilidad (Butler, 2006).

En el desarrollo de la técnica, la maquinaria de profanación se despliega hacia formas cada vez más sutiles, orientadas a la instrumentalización y deshumanización de los cuerpos. El perfeccionamiento de los sistemas modernos de representación y captación de “lo real” ha afinado los mecanismos de captura, encontrando en el rostro un punto privilegiado de focalización. No se trata únicamente de que ciertos grupos sean vulnerables a violencias físicas y simbólicas, sino de que sus cuerpos pueden ser instrumentalizados por la lógica del capital, que extrae y mercantiliza su fuerza vital: saberes, prácticas y modos de vida. En este caso, es en la captura de sus rostros donde se refuerzan las condiciones de vulnerabilidad de los cuerpos en favor del capital, al ser expuestos y reproducidos en distintos formatos mediales.

Existe en las formas de mediatización de la vida contemporánea un ejercicio de violencia que vulnera a quienes se encuentran en los bordes de iv“lo humano” definido por los marcos dominantes de la cultura. Desde la mostración de prácticas violentas reproducidas en medios de comunicación y plataformas digitales que fomentan el ejercicio del poder al punto de espectacularizar aquellos cuerpos que son doblemente vulnerados frente a la cámara. Butler (2006), por ejemplo, recuerda la muerte de George Floyd, ciudadano afro estadounidense de Minneapolis (Estados Unidos), el cual fue asesinado en manos de un policía blanco. Dicha escena ha sido reproducida y vista en redes sociales por millones de personas en el mundo.

He aquí que ciertos sujetos y grupos son susceptibles de ser locus de sujeción y despliegue del poder político y económico. Estos ejercicios de la violencia se intensifican en las periferias y en los suburbios alejados de los centros urbanos, donde las condiciones de vulnerabilidad estructural se encuentran en permanente tensión frente a la fuerza represiva del Estado. Se trata de poblaciones postergadas, que habitan en contextos de espera y precariedad, en busca de formas más dignas de habitabilidad y reproducción de la vida. Sin embargo, cuando dichas condiciones son captadas para su reproducción por dispositivos y tecnologías urbanas en movimiento, la vulnerabilidad —en tanto rasgo primigenio— resulta doblemente violentada. Pues, muchas veces no se trata de formas de ejercicio de violencia explícita, sino de estrategias edulcoradas de visibilización, que capitalizan la vulnerabilidad transformándola en imagen-mercancía. Convertida en “imagen-pública” esta vulnerabilidad se exhibe y circula dentro de un entramado de relaciones mediatizadas, reforzado por la técnica en el marco de una creciente espectacularización de la vida. El rostro vulnerable (del pobre, del refugiado/inmigrante, de la mujer golpeada, etc) pasa a ser parte del espectáculo de la mirada cuando es mostrado y reproducido. Es decir, mediatizado. A propósito, resulta pertinente recuperar el origen histórico en torno al término mediatización que Virilio ha rastreado como una estrategia de guerra utilizada por Napoleón Bonaparte I para controlar la expansión de su imperio: “el emperador Napoleón I mediatizaba, al capricho de sus conquistas militares, a algunos príncipes hereditarios, privándolos de sus capacidades de acción y decisión” (p. 16)v. Ser/estar mediatizado significaba “literalmente ser privado de los derechos inmediatos” (Virilio, 1993, p. 16).

Es posible entonces reconocer la existencia de un lazo oscuro y solidario entre ser/convertirse en imagen a partir de distintas mediaciones especializadas, con aquello que es profanado/quitado a los sujetos en el mismo instante de ingresar a la lógica de intercambio/consumo espectacular. En aquella profanación no existe otra cosa que la negación de una vulnerabilidad originaria, como ya bien especificaron los estudios de Butler. Al convertir esa negación —un acto de sujeción violenta— en espectáculo, recrea en ello una afirmación simultánea: “la negación visible de la vida, una negación de la vida que ha llegado a ser visible” (Debord, 1995, s/p). Precisamente, ¿qué sucede cuando esa negación es mostrada como reconocimiento de los rostros vía producción de imágenes-mercancía?, y ¿Cómo es que llega a constituirse en parte del espectáculo de la expresión del poder sobre los cuerpos y los territorios?

Este trabajo propone un recorrido analítico por distintas expresiones en las que el rostro se configura como un locus privilegiado del ejercicio del poder político, en el marco de las formas de escenificación de una política urbana específica. La estructura expositivo-argumentativa se organiza en tres momentos analíticos, orientados a construir un escenario que describa y examine las operaciones realizadas sobre los rostros de vecinos y vecinas de un barrio periférico de la ciudad de San Luis (Argentina), en el contexto de acciones de integración socio-urbana. Tanto la conversión del rostro en imagen-mercancía como su mostración pública por parte de las autoridades gubernamentales permiten establecer coordenadas de lectura sobre los usos estratégicos del rostro en sociedades mediatizadas. Finalmente, el análisis se detiene en la imagen de ciudad proyectada por las transformaciones espaciales emprendidas en esta ciudad intermedia argentina, observando cómo las formas de escenificación de la política pública despliegan un repertorio amplio de imágenes orientadas a consolidar el régimen vigente de circulación y acumulación.

2.

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS

Este escrito apoya sus objetivos en una estrategia de base cualitativa a partir de la recuperación de la crítica ideológica en el análisis e interrogación de imágenes contemporáneas. Por ello, y siguiendo algunas claves de lectura analíticas presentes en el programa de investigación “Ideología, Prácticas Sociales y Conflicto” (IECET-UNC), revisamos la configuración de imágenes mediatizadas producidas por la política estatal dirigidas a la consolidación de un relato de éxito del Estado puntano. Dichas expresiones señalan encuadres particulares de la experiencia, en la medida que instancian formas de ver/sentir/pensar que trascienden aquello que “aparece” como mera representación. Boito (2013) establece algunas pistas teóricas presentes en pensadores como Walter Benjamin (1994) a partir de la idea de “copia o reproducción” para señalar la interpelación de imágenes producidas por la técnica en la regulación del régimen de lo sensible. La era de la “reproductibilidad técnica” rompe con la experiencia aurática de la obra de arte como tiempo presente, único y singular, para dar lugar a nuevas configuraciones de lo perceptible en el marco del avance y desarrollo de dispositivos técnicos (fotografía, cine, etc.). La autora señala también los puentes de sentido en torno a esta concepción de “reproducción” benjaminiana, con los aportes de otro autor que consideramos clave en nuestras reflexiones. Así, por ejemplo, en Guy Debord (1995) la idea de imagen anclada en particulares formaciones sociales como las denominadas “sociedades del espectáculo”, cristaliza la expresión más radical de los modos de mercantilización de la vida moderna. La proliferación de “imágenes espectaculares” consagra la fuerza epidérmica de la técnica sobre la sensibilidad humana. En este sentido, dichas imágenes “tienen materialidad en tanto resultantes/tendencias de relaciones sociales que no operan “ante nuestros ojos”, sino que van constituyendo nuestra experiencia sensorial, corporal” (Boito, 2013, p. 183). Estas imágenes rebasan los “entornos tecnológicos” para ubicarse también en las tendencias urbanísticas que van recreando formas particulares de interacción entre las clases. De ahí el carácter materialista en el análisis de las imágenes desplegadas en el marco de sociedades mediatizadas. La imagen espectacular configura y modela relaciones sociales enmarcando experiencias específicas y concretas. Construye escenarios susceptibles de ser analizados desde la crítica ideológica como ejercicio de interrogación de las imágenes de nuestro presente. Por ello, retomamos estas pistas analíticas para la construcción de una metodología que piense en imágenes a partir desde/en los aportes teóricos mencionados. Precisamente, y contra el dictum contemporáneo de la circulación de imágenes-mercancía, el ejercicio reflexivo sobre las imágenes se vuelve un trabajo imperioso. Boito (2013) señala un interjuego para la interrogación de estas captaciones plásticas a partir de un doble movimiento que conjuga lo próximo-lo lejano como modo de aproximación a lo que vemos. Se trata de una disposición corporal del mirar que apunta al sesgo de lo ideológico devenido en imagen. Hacer preguntas a esas escenas que permitan comprenderla desde las tramas de conflicto, como en las matrices generativas que las atraviesan. Así, “lo ideológico no tendría que ver con aprender a mirar lo que no se ve sino cómo mirar en un régimen pornográfico de visibilidad lo que está ante nuestros ojos y no lo vemos” (Boito, 2013, p. 38). Reconstruir la historia de esas imágenes implica un trabajo de interrogación que se constituye como afrenta a la lógica naturalizadora y deshistorizante configurada por el régimen del capital. En nuestra indagación, pretendemos interrogar escenas mostradas por el aparato estatal puntano en relación a la ejecución de una política urbana específica ejecutada en un barrio de la zona oeste de la ciudad de San Luis. Estas reflexiones se enmarcan en una investigación de largo alcance en el marco de una tesis de doctorado dirigida a la comprensión de las experiencias de (in)movilidad de estos pobladores en cruces con las intervenciones urbanas realizadas. En este trabajo nos encargamos de analizar las formas de escenificación en torno a las cualidades benéficas de la política de transformación espacial. Dicha política ancla particularmente sus estrategias en la producción de imágenes que instauran claves de lectura para repensar la construcción del espectáculo.

3.

ILUMINADOS

“Todo estaba negro, y sin embargo resplandecía”.

Edgar Allan Poe (1871), Narraciones extraordinarias.

Los pobladores del Barrio República, situado en la zona oeste de la ciudad de San Luis, son ubicados en puntos estratégicos del espacio barrial por técnicos y camarógrafos profesionales contratados por la prensa oficial del gobierno. La selección de un lugar adecuado para la captura de las tomas fotográficas resulta de importancia para un buen aprovechamiento y dominio de la luz, así como el control del contexto ambiental, proclive a imprevistos y eventos fortuitos. Los pobladores no sonríen ante las cámaras que apuntan directamente sobre sus rostros ahora iluminados y escudriñados por la lente que los fija. Se puede observar en sus miradas cierta sensación de incomodidad y extrañeza. Para algunos de estos vecinos, se trata de la primera vez que se convierten en imagen plástica para otros. Extraña reconversión que llevaría algunos pocos minutos para capturar fragmentos de su precaria humanidad. La cámara dispara varias veces mientras sus cuerpos se mantienen erguidos e inmóviles. Es sabido que quedarse quietos corresponde a una directriz de los técnicos de la imagen que aprovechan el momento para la captura (Redacción ANSL, 2022a).

Tras unos minutos, la sesión de fotos concluye y los cuerpos se liberan de las constricciones impuestas por la cámara, que dicta sus propios modos y formas de mostración. La vida en el barrio recupera entonces su ritmo habitual, un ritmo atravesado por la constante postergación de bienes materiales y simbólicos. La falta de agua y de suministro eléctrico, junto con las dificultades de acceso al mercado laboral formal, refuerzan las condiciones estructurales de precariedad de las numerosas poblaciones asentadas en este sector de la periferia urbana. Los equipos técnicos se retiran llevando consigo, en sus dispositivos, los registros visuales de los rostros de quienes habitan los márgenes de una ciudad presentada como “en desarrollo” por agentes y funcionarios gubernamentales. Esas imágenes serán posteriormente procesadas en estudios de edición y montaje, para dar forma a notas periodísticas elaboradas por la prensa oficial que celebran los supuestos avances del “Proyecto de Urbanismo Colaborativo/Participativo con Perspectiva de Género”, en el marco de las acciones de integración socio-urbana implementadas en el barriovi.

La ejecución de una obra de urbanización que “está cambiando la vida de más de seis mil personas” - como afirma una nota oficial- requiere de una escena que potencie los alcances de su pretendido éxito (Redacción ANSL, 2023a). En este sentido, la inversión millonaria destinada al suministro de agua potable, tendido eléctrico, cloacas, redes peatonales, plazas y cordones cuneta, es presentada por parte de las autoridades gubernamentales como una oportunidad para las familias en su “incorporación de lo que significa hoy vivir estando aliados a un tejido urbano”, como afirma el viceministro de Desarrollo Social de la provincia. En otras palabras, la presentación y anuncio de las obras de urbanización constituyen la concreción de “un día que —los vecinos— habían soñado toda su vida” (Redacción ANSL, 2023a). Pues, el largo sueño de los excluidos urbanos constituye uno de los puntos sensibles de la política urbana cuando pretende redimir a partir de sus acciones las esperas de las poblaciones pobres por mejores condiciones de recreación de la vida.

A menudo, las transformaciones espaciales son vistas como intervenciones que “echan luz” a los oscuros suburbios para conectarlos a las lógicas estratégicas de circulación del capital. La “iluminación” adquiere en la política pública puntana un nodo clave para el despliegue de sus alcances cuando refiere a la realización de modificaciones en el paisaje urbano. Estas incluyen desde la construcción de grandes monumentos como expresión encarnada del poder del Estado sobre el territorio, hasta la integración de asentamientos y barrios populares que se encuentran—al decir del viceministro de Desarrollo Social— desconectados de la ciudad. La fuerza lumínica de las proyecciones urbanas permite integrar aquello que se encuentra por fuera del organismo vivo de la ciudad, interconectada por medios de autopistas y sendas luminosas. En este marco, el ex-mandatario de gobierno se ha encargado de difundir las cualidades benéficas de la iluminación a partir de la colocación de voluminosos carteles ubicados en los principales accesos de la ciudad. Allí, por donde circulan los cuerpos y las mercancías que motorizan el pretendido desarrollo urbano.

“Donde había oscuridad, habrá Luz”, afirma el ex-mandatario Alberto Rodríguez Saá proclamando dicha expresión como una máxima de gobierno, entre otras consideradas claves para la gestión pública: “¿Qué mejor que prender la luz con parques, plazas, autopistas y obras con finalidades deportivas, culturales o sociales que iluminen en la oscuridad?” (Redacción ANSL, 2023b). Del mismo modo, cuando pensamos en las obras de urbanización realizadas en el Barrio República encontramos dichos sentidos en las declaraciones de funcionarios y técnicos urbanos cuando afirman que los barrios intervenidos “empiezan a tener esta dinámica de conexión donde antes no entraba un taxi, donde no podía entrar una ambulancia (...) ahora pueden tener esa posibilidad de conectarse y de que El República surja la luz” (Redacción ANSL, 2023a).

Las formas de escenificación de las transformaciones espaciales se apoyan de las cualidades benéficas de la iluminación para potenciar sus grandezas. Un pensador de las imágenes y las velocidades como Paul Virilio destaca estas relaciones entre la luz y las ciudades, así como sus efectos en las modelizaciones sobre la experiencia y las sensibilidades humanas. Así, por ejemplo, en “Máquina de Visión” describe el papel de la imagen y su instrumentalización en la arquitectura urbana combinada con las técnicas de representación artísticas y las formas de reproducción plástica que encuentran (por ejemplo: en la fotografía), nuevas formas de expresión del poder en el espacio:

El público sentía el inmenso deseo de otras luces que las del día, unas luces que, como las de la ciudad, ya no serían obra de la naturaleza o del Creador, sino del hombre que iluminaba al hombre (...) la ascensión del cuarto poder está ahí, en ese espejismo urbano de luces que no son más que ilusión de lo que es dado a ver. (Virilio, 1998, p. 49)

Iluminar por medio de la técnica supone una progresiva reconversión de la mirada humana, en la medida en que esta se media y transforma a través de soportes y dispositivos capaces de fijar y volver inmóviles a los otros. De manera paralela, el cuerpo es progresivamente relegado a un segundo plano, en distintos ámbitos de la vida social, cuando la maximización de la técnica se valora por encima del cultivo de la sensibilidad. A propósito, Virilio recupera una expresión de Vernant para reflexionar, a través de una de las figuras míticas de la tradición griega: “Mirar a la Gorgona cara a cara es, en el relámpago de su ojo, dejar de ser uno mismo, perder la propia mirada, condenarse a la inmovilidad” (Vernant en Virilio, 1998, p. 57). En este marco, cabe preguntarse: ¿qué implica “prender la luz” sobre los espacios y los sujetos que habitan los suburbios oscuros de las ciudades?

Existen diversas formas de arrojar luz sobre los espacios y las personas para integrarlas a la unidad orgánica de la ciudad. Además de las intervenciones proyectadas sobre “El República”, que buscan transformar y “cambiar la vida” de miles de habitantes mediante el suministro de bienes y servicios básicos, emergen otras formas de iluminación, vinculadas a la instrumentalización de la imagen a través de dispositivos mediáticos que organizan y administran el relato de éxito de la política urbana.

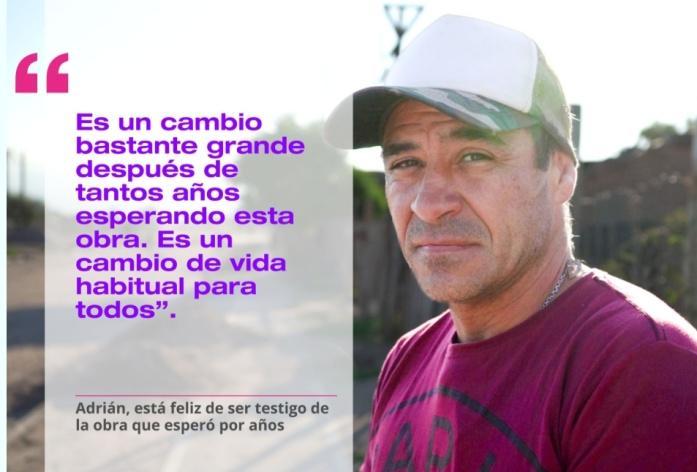

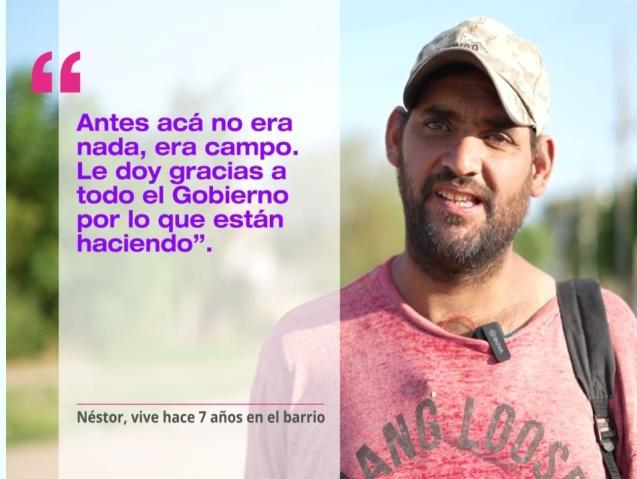

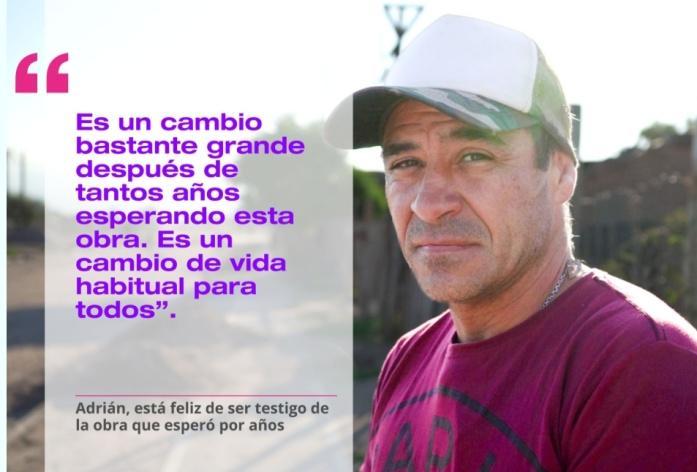

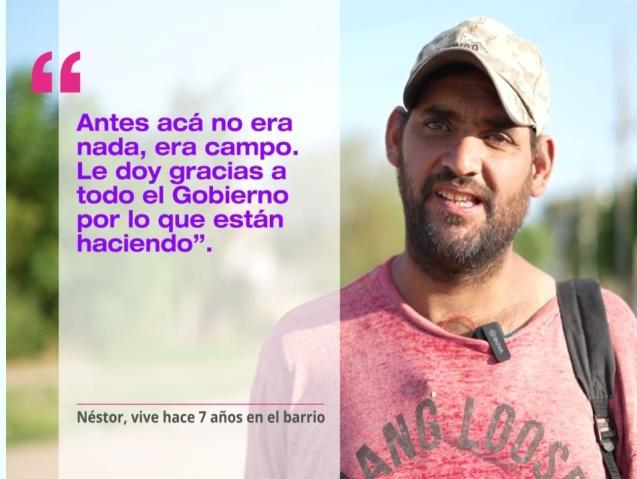

Estas estrategias encuentran en los rostros de los habitantes de la barriada una plataforma desde la cual irradiar su luz. Ya no para intervenir en el plano de las prácticas a partir de obras de urbanización que van interpelando en términos sensibles las interacciones y modos de vida vecinales, sino de producir imágenes plásticas que capturan “lo sagrado” anclado en los rostros de las poblaciones beneficiarias. Así pues, los habitantes de la periferia puntana son iluminados por la lente que los captura para reproducirlos en distintos formatos con fines de potenciar los alcances mediáticos de las acciones del poder estatal. Es decir, en la producción de “imágenes públicas” que acompañen los imaginarios volcados sobre las transformaciones espaciales consideradas “hitos urbanos” de la política puntanavii (Abraham, 2023). A continuación, el lector podrá observar las capturas de los rostros que al convertirse en imágenes públicas se vuelcan al régimen de velocidad expresado en el ritmo vertiginoso de las circulaciones (de mercancías y cuerpos) que motorizan las intervenciones sobre el espacio (imágenes 1 y 2).

Imágenes

1 (izquierda) y 2 (derecha).

Los rostros

del República

Fuente:

Agencia

de Noticias San Luis

(Redacción ANSL, 2023a) -

https://agenciasanluis.com/2023/03/27/861917-barrio-republica-la-obra-que-esta-cambiando-la-vida-de-mas-de-6-mil-personas-video-destacado/

Las imágenes muestran los rostros de los habitantes del barrio República, ubicado en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Estas fotografías acompañaron diversas notas de prensa oficiales, destinadas a difundir los avances de las obras de urbanización realizadas en el territorio. Los rostros aparecen inmóviles frente a la cámara, que los captura para su posterior reproducción plástica en soportes gráficos y/o audiovisuales. Se trata de “imágenes fácticas” en tanto orientan la mirada hacia los rostros de los habitantes como punto central de atención fotográfica (Virilio, 1998). Mientras la centralidad compositiva se concentra en el recorte del cuerpo —particularmente el rostro—, el fondo permanece deliberadamente difuminado por los artificios de la lente. Ese fondo remite a las condiciones materiales de existencia que enmarcan las prácticas de sobrevivencia cotidiana de quienes habitan esta zona periférica: viviendas construidas con materiales precarios (maderas, nylon, tarimas) que quedan obturadas por el encuadre fotográfico para destacar otros elementos en la composición de la imagen. De manera paralela a esta fragmentación visual, se seleccionan fragmentos de testimonio que resaltan los “avances positivos” de las transformaciones espaciales en el barrio. El relato periodístico traduce esas voces enunciando un “cambio de vida” producido por la llegada de las máquinas excavadoras, que redimen simbólicamente a los cuerpos situados en los bordes de la ciudad. Los pobladores “agradecen” el gesto afectivo del poder estatal (“le doy gracias al Gobierno…”), mientras sus rostros quedan fijados en un discurso que no controlan. La nota no sólo selecciona estratégicamente el fragmento de cita, sino que también “habla por” los rostros silenciados de los habitantes de la periferia. En una de las imágenes, por ejemplo, se afirma que “Adrián está feliz de ser testigo de la obra que esperó por años”. Su rostro queda así sellado para la posteridad bajo la marca de la felicidad, cuando su rostro es valorizado en beneficio del cementoviii.

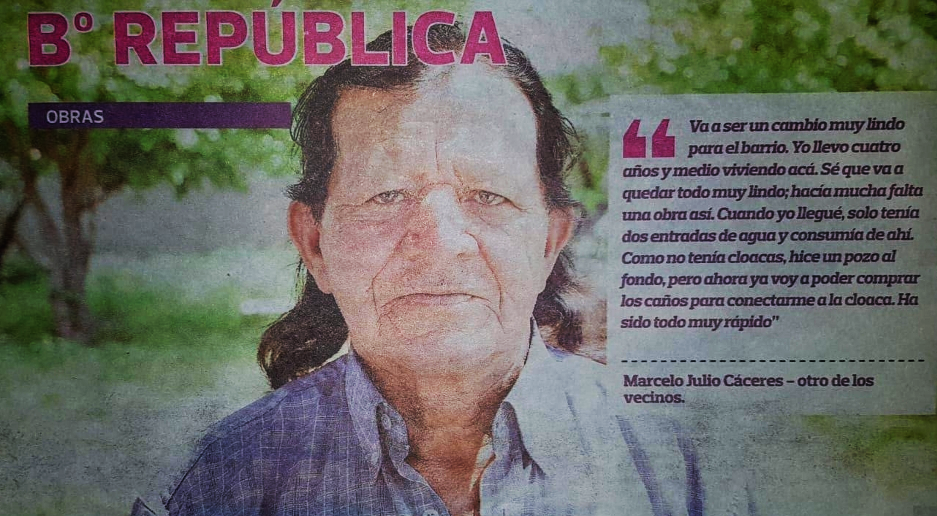

La Imagen 3 muestra el rostro de Marcelo Cáceres, vecino del barrio, quien se constituye en punto de atención fotográfica. Al igual que en las dos imágenes anteriores, el fondo aparece difuminado, borroneando el escenario que enmarca las prácticas y las formas de habitabilidad construidas en el espacio. Lo relevante es el rostro fijado, que no sonríe ante la cámara y queda registrado para su reproducción automática. Allí también se destaca un fragmento de cita que habla por Cáceres sobre los avances de las obras de urbanización desplegadas por el gobierno. El testimonio resulta más “elocuente” en tanto destaca aspectos que refieren a las condiciones de vida caracterizadas por la deficiencia de bienes y servicios básicos: “no tenía cloacas, hice un pozo al fondo, pero ahora ya voy a poder comprar los caños para conectarme a la cloaca”. El contraste entre la precariedad de la vida cotidiana y la promesa de urbanización como “transformación” se reproduce en cada fragmento de cita seleccionado estratégicamente por la prensa oficial.

Imagen

3.

Los rostros

del República

Fuente: Folleto Impreso “San Luis, una ciudad que sigue creciendo”, Gobierno de San Luis (2023).

La aparente política de redención de los cuerpos periféricos ancla su éxito en los rostros de quienes observan los cambios que impone el avance del cemento en este punto de la ciudad. Pues, las estrategias de “iluminación urbana” no sólo despliegan sus acciones, a partir de las modificaciones que imponen sobre los territorios (trazado y emplazamiento de nuevas vías de circulación), sino a partir de la captación “desde arriba” y “con los de abajo” de las prácticas y modos de vida barriales para la potenciación de sus alcances (Seveso & Abraham, 2025). Así, la captura plástica de los pobladores convertidos en imágenes intercambiables en beneficio de la política puntana, constituye una expresión del poder en los territorios. Un acto de iluminación. Una manifestación concreta de su despliegue en distintos órdenes de la vida que son valorizados por la lógica del capital cuando subsume los cuerpos en imágenes rentables.

4.

LA DIGNIFICACIÓN DE LOS EXCLUIDOS URBANOS COMO FALSO RECONOCIMIENTO

Si la política urbana, mediante su fuerza lumínica, irradia su luz sobre los puntos conflictivos de la ciudad, lo hace a través de acciones de integración que buscan unificar aquello que ha sido desgarrado. Esta lo hace a partir de la producción de imágenes, escenas que atestiguan el avance aparentemente democratizador e indulgente del cemento que homogeneiza espacios y cuerpos. Hacer visibles y luminosos lugares y rostros que antes eran oscuros y/o enfermos, se trata de una actuación presente en los mecanismos de inclusión/integración estratégica (Seveso & Abraham, 2025). Vamos a denominar esta acción redentora como “dignificación”, entendida como la inversión de cierto sentido de lo humane, para convertirlo en instrumento de legitimación de la acción racional y ordenadora sobre el territorio. Así, por ejemplo, uno de los técnicos encargados del avance de las obras, resumía el objeto de estas acciones de la siguiente manera: “Los y las vecinas están palpitando un gran sueño de años de pedidos y de lucha que empieza a hacerse realidad: la dignificación para cada uno de ellos” (Redacción ANSL, 2022a). Ya en las palabras del planificador urbano, encontramos que la dignificación evoca una acción realizada por una fuerza externa (bien podría ser un sujeto y/o materia abstracta) que es ejercida sobre algo o alguien. Una intervención focalizada en un objeto particular desde el cual es proyectada la fuerza lumínica de las proyecciones urbanísticas. Así, cuando observamos la presencia del vocablo en distintas enunciaciones de los agentes y funcionarios de gobierno, generalmente es para referir al alcance de esa transformación (“el cambio de vida”) que no es otra cosa que la mostración visible del poder sobre los cuerpos.

Sin embargo, y como bien afirma Debord (1995), esa mostración no es más que una negación pública de aquello que pretende redimir. Pues, los sujetos permanecen inmóviles y fijados por dispositivos y tecnologías que captan y extraen una parte de su humanidad. El rostro se convierte en un objeto perceptual que no es reconocido por otro rostro, sino queda sometido a una operación estratégica que lo transforma en imagen rentable, con valor exhibitivo, en beneficio de la lógica del capital. En este marco, resulta importante remitir a un sentido del mirar que se ve trastocado en esta escena. Pues, quien mira a un otro lo hace en una instancia de reconocimiento recíproco (aun cuando exista extrañeza). Benjamin (2012) lo señala con el gesto de “alzar la vista”, que indica la percepción de reconocimiento por parte de quien es mirado: “quien es mirado o se cree mirado levanta la vista” (p. 52). Pero, ¿qué sucede con aquellos rostros que no son reconocidos, porque no existe una investidura entre sujetos ni una conmoción recíproca que permita el encuentro humano?

Dignificar significa “dar luz”. Allí no se produce un reconocimiento recíproco, sino la imposición de un valor sobre aquello que es captado para transformarlo en imagen-mercancía. Se trata de un falso reconocimiento, en el que lo mostrado es reapropiado y capitalizado por la misma fuerza que, paradójicamente, lo “redime” dignificándolo. Al respecto, podemos revisar una escena ilustrativa, en la que los rostros ya no aparecen enfrentados a la voz que los nombra, sino de espaldas, como parte de un verdadero espectáculo de la mirada. Pues, durante la presentación de las obras del megaproyecto urbano, el exmandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, presenta los rostros del República en un claro gesto político montado para ser visto (Imagen 4). De espaldas a los vecinos y vecinas del barrio, los presenta y los nombra públicamente con estas palabras:

Que los pudiéramos ver (…) Tienen cara, son nuestras puntanas, puntanos (…) Esta es la cara, miren la cara [señala a los vecinos del República ubicados a sus espaldas] de nuestros hermanos del Barrio República. A veces decimos el Barrio República y no sabemos quiénes son. (Redacción ANSL, 2022b)

La escena adquiere un valor particularmente significativo para nuestro análisis. Ubicados detrás de la voz imperativa del exmandatario provincial, los vecinos y vecinas del barrio permanecen sentados, convertidos en figuras espectrales que son interpeladas por un auditorio de funcionarios y agentes de gobierno. No miran: son mirados, “reconocidos” como parte de la escena de redención estatal. “Tienen cara”, afirma el exgobernador, apelando a la audiencia para que observe los rostros de los pobladores (“Esta es la cara, miren la cara”). “Populoso”, “grande” y “sufrido” son los calificativos con los que la voz enunciativa describe a la comunidad, mientras señala de espaldas a los habitantes del barrio periférico. Se trata de una presentación pública de los rostros de la pobreza, convertida en un espectáculo con valor exhibitivo, destinada a una audiencia activa que los contempla (“¡Pasen y vean, tienen cara!”). Fanon (2009) en “Piel negra, máscaras blancas” refiere precisamente a esta interpelación de la mirada a partir de una escena que muestra a un niño blanco en su encuentro con el Otro: “Mira mamá, ¡un negro! Tengo miedo”. Dicha escena resulta ejemplificante para la comprensión de los mecanismos de clasificación producidos por quienes detentan el poder de asignar y ubicar a determinados sujetos en posiciones de subordinación material y simbólicamente construidas, tanto en el nivel psico-individual como en el de la sociogénesis).

Imagen

4.

La presentación pública de los rostros

del República

Fuente: Agencia de Noticias San Luis (Redacción ANSL, 2022b) - https://agenciasanluis.com/2022/03/30/773822-urbanizaran-el-barrio-republica-1200-familias-contaran-con-agua-potable-tendido-electrico-cloacas-red-peatonal-cordon-cuneta-y-plazas/

Tanto la iluminación del espacio como la disposición de los cuerpos refuerzan el valor exhibitivo de la escena. La mesa roja y alargada ocupada por los integrantes de la dirigencia política y presidida por el mandatario provincial se ubica por delante de los pobladores del República que permanecen sentados sin posibilidad de habla. Pues, quien habla por ellos es la voz imperativa de mando, que organiza los momentos del espectáculo. Las fotografías que adjuntamos conforman el paquete de imágenes públicas que consagran la fuerza del poder estatal que muestra e ilumina lo que antes permanecía oculto. Falso reconocimiento en la medida que esa mostración (de los habitantes del barrio “pobre”, “populoso” y “sufrido”) constituye el objeto para la construcción de una pseudo-integración donde unos y otros se encuentran juntos pero separados, se reúnen sin encontrarse verdaderamente. Es, en efecto, un pseudo-encuentro donde las distancias sociales no se suturan, sino que se refuerzan, cristalizadas en una imagen feliz y legitimadora: la de un Estado que “dignifica” los rostros de los excluidos urbanos, integrándolos simbólicamente mientras mantiene intactas las jerarquías materiales y discursivasix.

5.

SAN LUIS: POLÍTICAS Y CIUDAD ESPECTÁCULO

Las formas de despliegue del poder en los territorios producen imágenes que refuerzan el montaje espectacular de sus acciones. En este marco, la iluminación urbana aparece como una de las estrategias de espectacularización más influyentes de la arquitectura moderna, en la que abundan ejemplos significativos. Uno de los más citados corresponde a las transformaciones espaciales impulsadas por el Barón Haussmann en Paris en el siglo XIX, cuyos alcances han sido materia de análisis por distintos teóricos y pensadores de lo urbano (Sennett, 1992; Virilio, 1998; Benjamin, 2012; Simmel, 1986). El despeje del espacio para el libre avance de la mercancía requirió modificar el territorio de acuerdo con el régimen moderno de velocidad y circulación. El ensanchamiento de avenidas, el trazado de autopistas y la instalación de luminarias permitieron dotar a las ciudades de un ritmo propio caracterizado por la ininterrumpida movilidad de imágenes y cuerpos. Este encandilamiento fue transformando progresivamente la sensibilidad al punto de provocar una anestesia y embotamiento de los sentidos, que Simmel denominó “actitud blasé”. Junto a la obturación de las facultades sensibles, estas transformaciones avanzaron en la producción de separaciones sociales y espaciales, mediante el embellecimiento estratégico de zonas clave. El arte del decoro del espacio junto con el del motor —l´embellissement stratégique, diría Benjamin (2012)— tuvo como contraluz acciones de control social, segregación, aislamiento/apatía social y el vaciamiento de la vida públicax. Estas dinámicas se concretaron en la emergencia de enclaves de pobreza, conformados por barriadas y asentamientos urbanos alejados de los puntos valorizados por la lógica del capital. Se trata de zonas oscuras y periféricas que contrastan con los sectores iluminados por las transformaciones espaciales, los cuales resplandecen con un brillo propio. El montaje espectacular de estas intervenciones necesita de su reverso oscuro para intensificar su fuerza lumínica.

La construcción del espectáculo requiere de la producción simultánea de separaciones (sociales, simbólicas y físicas), de tal manera que sea posible cierta regulación y orden del territorio como objetivo detrás del decoro. La pseudo-integración que resulta —donde los elementos están “juntos pero separados” (Debord, 1995)— se sostiene en operaciones urbanísticas concretas. Mientras determinadas zonas son embellecidas e interconectadas mediante vías modernas de circulación, otras permanecen relegadas en los suburbios oscuros, unidas sólo en apariencia en una amalgama de luz y sombra que funciona como estrategia de control sobre los sectores “patógenos” —es decir, barrios y poblaciones pobres—, considerados elementos a sanear, mantener a distancia o eliminar para sostener la imagen oficial de ciudad.

De ahí que para el espectáculo sea importante la construcción de un orden apoyado en la construcción de una homogeneidad por medio de la separación de sus partes. El urbanismo constituye una herramienta importante para su forjamiento. Pues, al separar y arrasar con barrios y vecindades a partir de transformaciones e intervenciones espaciales, los reintegra estratégicamente, manteniendo la división. Debord (1995) señala que estas pseudo-colectividades se materializan en muros de cemento, como los que rodean barrios privados, o en zonas de pobreza invisibilizadas por la mirada de transeúntes y automovilistas que circulan por los corredores urbanos diseñados para el flujo mercantil. Estas configuraciones socioespaciales coexisten sin encontrarse verdaderamente: ciudades de luz y de sombras, como observó Williams al analizar la transformación londinense. La aparente uniformidad que producen responde a la lógica del espectáculo, que ofrece una imagen feliz de integración, mientras reproduce jerarquías y exclusiones. Así, aunque el urbanismo histórico ha perseguido el orden como correlato del progreso nacional, es precisamente en este orden donde se afianzan las contradicciones internas, sostenidas en el desgarro real entre las partes, más que en su integración efectiva.

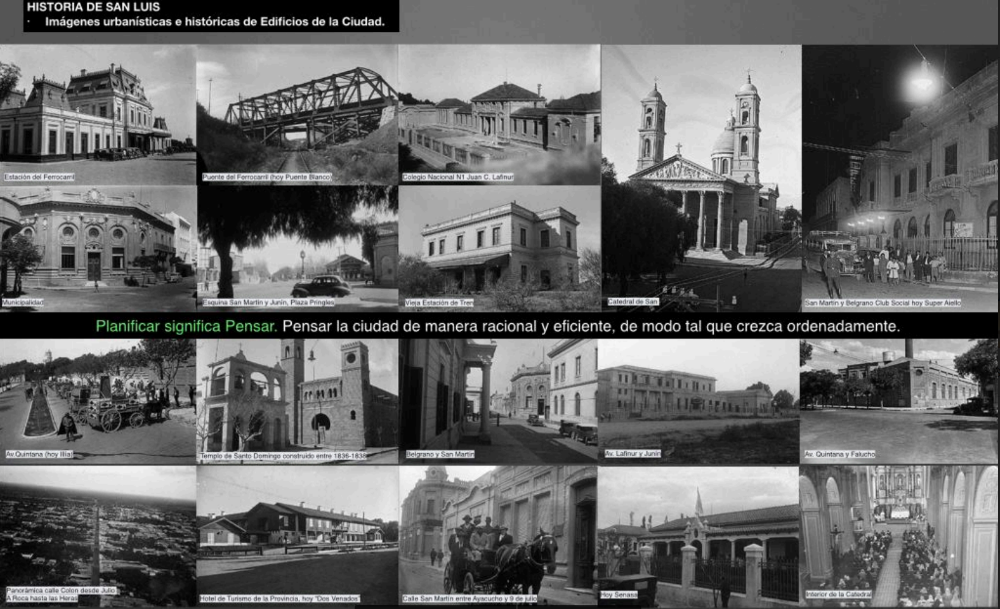

Para el caso de la ciudad de San Luis, observamos la pregnancia de ciertos resabios urbanos modernos en las formas estratégicas de producción del espacio. “Planificar significa pensar” reza la premisa que orienta las distintas intervenciones históricas realizadas en la Ciudad de San Luis poblada de “imágenes urbanísticas”, como muestra uno de los carteles que acompañó un plan diseñado para el fortalecimiento de la circulación y la integración de la ciudad (Imagen 5)xi.

Imagen

5.

“Planificar significa pensar”

Fuente: Plan Maestro “Neo San Luis 100% Confortable” (2012-2040).

En este sentido, la planificación normativa del espacio garantiza el crecimiento “ordenado” de la mancha urbana, en un sentido “racional” y “eficiente”. Dicha uniformidad constituye, en verdad, una imagen pretendida por los planificadores y técnicos urbanos, quienes proyectan sobre el espacio un ideal totalizante. El proyecto impulsado por el ex intendente retomaba esta lógica, al privilegiar una forma de planificación basada en la construcción de “polos” de desarrollo distribuidos en distintas zonas de la ciudad e interconectados mediante un moderno sistema de infraestructuras de movilidad. Se trataba, así, de potenciar los desplazamientos y flujos de las prácticas urbanas bajo el signo de la circulación. Esta primacía del movimiento —que se erige como principio ordenador del proyecto urbano— se exhibe además junto a otras edificaciones monumentales realizadas en la ciudad durante el mismo período, en el marco de los planes urbanos promovidos a nivel provincial. El decoro y la velocidad se complementan muy bien para la producción de imágenes que refuerzan un sentido de orden urbano. Así, distintas zonas son “iluminadas” para la potenciación de los carriles de circulación montados para el avance del capital en un reacondicionamiento general de los territorios para dichos objetivos.

La lógica espectacular tiende al borramiento de las prácticas y al olvido de las condiciones conflictuales que las atraviesan. En su despliegue, desconoce el conflicto y asienta su movimiento de edificación urbana sobre la producción de pseudo-integraciones. En este sentido, cabe preguntarse: ¿qué vínculo guarda una pirámide escalonada iluminada como un casino de Las Vegas con la geografía y la historia de una ciudad intermedia argentina? En este último caso, el centro administrativo del poder gubernamental —denominado Terrazas del Portezuelo (Imagen 6)— parece condensar las aspiraciones de esas proyecciones urbanas motorizadas por la lógica del espectáculo. Sus luces, su monumentalidad y la singularidad de su forma evocan los grandes panteones faraónicos, símbolos de la proyección del poder soberano sobre el territorio.

Imagen

6.

Terrazas del Portezuelo

Fuente: Agencia de Noticias San Luis (Redacción ANSL, 2024) - https://agenciasanluis.com/2024/02/09/919594-terrazas-del-portezuelo-estara-cerrado-entre-el-sabado-y-el-lunes/

En este sentido, la vista panorámica que provee la edificación es destacada por el ex gobernador durante el acto de inauguración de la monumental obra: “Desde aquí, desde este lugar tan bonito que redescubrimos, vemos a la Ciudad de Juana Koslay, la Ciudad de La Punta, vemos toda la Ciudad de San Luis (...) se ve todo el nudo de autopistas, nuestras comunicaciones con el resto de la provincia” (La Gazeta Digital, 2010). La mirada panorámica proyecta su extensión en todo el territorio desde un ángulo de visión superior que permite una regulación sobre lo edificado. Precisamente, el desplazamiento del espacio público a las imágenes públicas —al decir de Virilio (1998)— recobra aquí un especial anclaje sensible. Basta revisar algunas de las impresiones expresadas por visitantes y turistas que arribaban a la provincia deslumbrados por las titánicas obras: “Cuando llegamos anoche nos impactó la infraestructura, la iluminación. Nos impactó todo, desde sus rutas, hasta la nueva edificación de la terminal” (Redacción ANSL, 2012).

La lógica del espectáculo encuentra en el valor exhibitivo su carácter de verdad: “el mundo como representación y no como actividad - y que en última instancia idealiza la materia - se cumple en el espectáculo, donde las cosas concretas dominan automáticamente la vida social” (Debord, 1995, s/p). Al mismo tiempo que ilumina con su brillo incandescente niega la realidad sobre la cual edifica fantasmáticamente su proyección urbana como ideal abstracto. Así, a escasos metros de la monumental arquitectura piramidal y a orillas del Río San Luis, es posible observar casillas de nylon y tarimas construidas por familias de bajos recursos que conviven con los desbordes y crecidas del río durante las temporadas de lluvias. De otro lado, se extienden distintas zonificaciones barriales, entre las cuales se destaca el emplazamiento del histórico Barrio Tibiletti, considerado estigmáticamente como uno de los más inseguros de la ciudad, caracterizado por distintas situaciones de delincuencia, pobreza y violencia policialxii. En este punto de la ciudad, el río sirve de frontera que separa aquello que es iluminado para su contemplación fugaz de lo que colinda a sus orillas como escenas de postergación, oscuridad y relegación urbana.

En la última década, la incontenible expansión de la mancha urbana a partir de la emergencia de distintos asentamientos urbano-informales hacia el extremo oeste de la ciudad tensionan los idearios de orden urbano y desarrollo proclamados por el gobierno provincial vía montaje espectacular de sus proyecciones urbanísticas. El incremento de focos de relegación urbana en la periferia es retratado por medios alternativos y no alineados a la prensa oficial del gobierno provincial. Asimismo, se le suman los datos recogidos por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) que sistematiza un total de 13 barrios populares y asentamientos informales distribuidos en distintos puntos de la ciudad caracterizados por distintas problemáticas socio-habitacionales (falta de bienes y servicios esenciales; agua, gas y/o electricidad, hacinamiento e inseguridad en el dominio de la tierra, entre otros). A propósito, un diario opositor a la prensa oficial comparaba la magnitud de dichos emplazamientos informales con la construcción de cinco parques recreativos, como el erigido en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis) denominado “La Pedrera”, y que ha sido también símbolo monumental de las estrategias de transformación y embellecimiento urbanoxiii.

Frente al crecimiento exponencial de las barriadas informales hacia ese sector de la ciudad, el gobierno “reconoce” la existencia de condiciones de precariedad habitacional a partir del plegamiento a las acciones de integración socio-urbana realizadas en distintos barrios populares a nivel nacional. Así, en el mes de febrero del 2021 el gobierno provincial firma un convenio con el ejecutivo nacional para la implementación del “Proyecto de Urbanismo Colaborativo/Participativo con perspectiva de género” para la urbanización de una de las barriadas más grandes de la zona oeste: “El convenio tiene la particularidad, una cláusula específica que indica que el 25% de la mano de obra (...) tiene que ser integrantes de cooperativas de trabajo que residan en estas zonas, o beneficiarios de planes sociales” (Redacción ANSL, 2021). En este sentido, lo que parece como un “reconocimiento” de la no sutura del orden urbano espectacular, es encauzado nuevamente hacia esa misma lógica en un acto de redención de la política urbana sobre las poblaciones pobres. La aparente participación de los habitantes aparece como un acto de dignificación de los sujetos —en el término anteriormente descrito— que otorga a esos cuerpos condiciones de reconocimiento, vía promesa del cemento, de ser humanos. Sin embargo, dichas integraciones no sólo son realizadas para la captación de los saberes y modos de vida de las familias asentadas sino para “ordenar” los desbordes de las poblaciones pobres como efectos de las políticas desarrolladas en los últimos años. Así, frente a la pretendida “integración” y “participación”, como “aquello que es ponderado como fundamento de la transformación del territorio efectivamente se cementa; se vuelve argamasa, concreto y hormigón: se estructura sobre el espacio desde un centro de gestión tecno-administrativo, brazo actuante del Ministerio y de sus políticas de dignificación” (Seveso & Abraham, 2025).

De este modo, y como ya afirma Debord (1995), la lógica del espectáculo supone una “reestructuración sin comunidad” donde lo que prevalece es la escenificación de lo que es montado para la mirada. Así, el desplazamiento hacia modalidades de producción del espacio urbano de corte “participativo/colaborativo”, como aquellos aplicados en la zona oeste de la ciudad, específicamente en el Barrio República, no sólo montan una pseudo-participación de las poblaciones beneficiarias, sino que refuerzan las condiciones de precariedad en beneficio de la política urbana que ahora echa luz para iluminar “lo oscuro”. Basta traer algunas declaraciones del exmandatario provincial (Alberto Rodríguez Saá) cuando, en su cuenta personal, hace referencia a que “poco a poco las luces comenzaron a apagarse, los barrios fueron creciendo y en esta zona había más oscuridad. Queríamos que algo uniera, que diera vida y convirtiera esa oscuridad en luz”. La vigencia de dicha premisa en las lógicas contemporáneas de producción del espacio se reactualiza bajo distintos formatos de intervención que asumen una apariencia participativa o social en sus fundamentos. Si bien persisten los resabios modernos en las proyecciones urbanísticas —en las pretensiones de interconectividad y en el fortalecimiento de los carriles de circulación—, el modelo participativo o colaborativo de gestión urbana no desactiva, sino que refuerza la lógica espectacular: subsume los cuerpos, los convierte en imágenes y los incorpora al brillo del espectáculo urbano. Así, los rostros de los habitantes de la barriada son literalmente iluminados para potenciar el espectáculo de la política urbana, aquella que proclama “transformar la vida” de más de seis mil personas mientras reproduce las condiciones de su visibilidad subordinada.

Las pseudo-integraciones que la lógica espectacular construye se encuentran dirigidas a una “organización de la apariencia” vía ordenamiento de las piedras (Debord, 1995). Una proyección que se edifica sobre la destrucción para asumir una forma positiva cuando es mostrada para su contemplación. Así, mientras se potencia sobre un desgarro social, de base material y vivo, su avance continúa en un amplio repertorio de imágenes “felices”, como aquella que cerró la inauguración de la monumental y luminosa pirámide a orillas del Río San Luis. En aquel escenario, un cantante de ópera local recitaba al ritmo de la tradicional guajira popular cubana, unas estrofas que decían: “Todos felices, todos felices. Hoy los puntanos cantamos todos felices. De corazón yo le digo Gracias a quien hoy lleva las riendas Alberto Rodriguez Saá. Grande como su obra, por siglos perdurará. Todos felices, cantemos todos felices” (La Gaceta Digital, 2010).

6.

CONCLUSIONES

Este trabajo se ha encargado de revisar el uso del rostro en el marco de una política urbana específica que afianza sus alcances a partir de la proyección de imágenes. Aquí, la profanación implica una captura de aquello que constituye el lugar de lo sagrado asentado en esta parte específica del cuerpo como rastro distintivo de la faz humana. En este sentido, las operaciones volcadas sobre las poblaciones beneficiarias del megaproyecto urbano incluyen desde la capitalización de sus saberes y fuerza de trabajo hasta su participación en la producción de imágenes que consoliden los imaginarios de progreso y desarrollo impulsados por el poder estatal. Las imágenes de rostros que observamos no sólo constituyen una expresión de las formas de escenificación de la pobreza en los contextos de exclusión urbana. Sino también, un documento visual de los mecanismos de integración estratégica que operan a partir de la instrumentalización de las poblaciones para la consolidación de la imagen de ciudad vía política urbana. Lo que supone una “integración” —afianzado en los fundamentos del “Proyecto de Urbanismo Colaborativo/Participativo— sostiene sus cimientos en la producción de escenas montadas para la mirada donde los rostros de los habitantes aparecen, por un lado, fijados por la técnica, y, por otro, mostrados por la voz de mando que los cualifica como “sufridos”. Imposibilitados en ambas escenas del “habla”, los rostros permanecen como parte del decoro que cimenta el poder estatal sobre el territorio. Iluminados como acto de dignificación mientras permanecen a la espera de mejores condiciones de reproducción vital. Pues, en la distribución diferencial de la vulnerabilidad, dichos cuerpos son doblemente vulnerables por su condición de clase y por el ejercicio de modos estratégicos de capitalización de su humanidad en el marco de sociedades mediatizadas. Allí, las ciudades y las formas de producción dominante de lo urbano no quedan exentas del espectáculo que integra a partir de imágenes felices las partes de un desgarro social. Este persiste como complemento del espectáculo de la mirada. Se tratan de expresiones concretas materializadas en relaciones sociales que lejos de ser “escenas” o “telones de fondo” constituyen ellas mismas la materia de intervención del poder. Así, el megaproyecto urbano que pretendía “cambiar la vida” a cientos de familias al día de la fecha se encuentra paralizado producto de la recesión de las partidas dinerarias para el financiamiento de obras de urbanización en barrios y asentamientos populares en el marco de la asunción de un nuevo gobierno nacional de corte liberal. Pese a la suspensión de la política urbana, las imágenes de los rostros hablados por el poder del Estado continúan su reproducción en los caminos de la circulación de bienes y mercancías. Fijados para toda la eternidad en nombre de la política del cemento.

REFERENCIAS

Abraham, E. & Seveso, E. (2024). El rostro de los excluidos: la «dignificación» como escena de las estrategias de edificación urbana. Acentos. Entonaciones al interpretar el mundo, 1, 31-45. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/acentos/article/view/42422/47353

Abraham, E. (2023). Cuerpos y espacio urbano: escenas de movimiento y fijación en la ciudad contemporánea. Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos, 16, 43-59.

Agencia de Noticias San Luis (2023). Hay que ponerle alma al cemento. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VJkxttLO06U

Benjamin, W (2010). Ensayos Escogidos. El Cuenco de Plata.

Benjamin, W (2012). El París de Baudelaire. Eterna Cadencia Editora.

Boito, E. (2013). Ideología y prácticas sociales en conflicto: una introducción. Centro de Investigaciones y Estudio sobre Cultura y Sociedad.

Boito, E. (2013). Imagen, reproducción, entorno. Topos discontinuos en una reflexión estético-política. La Trama de la Comunicación, 7, 177-194.

Butler, J. (2006). Vida Precaria, el poder del duelo y la violencia. Paidós.

Corominas, J. (1987). Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Gredos.

Debord, G. (1995). La sociedad del espectáculo. La Marca.

Fanon, F. (2009). Piel negra, máscaras blancas. Akal.

Fernández, M. (2014). Sobre la mediatización. Revisión conceptual y propuesta analítica. La Trama de la Comunicación, 18, 189-209.

La Gaceta Digital (2010). Inauguración Terrazas del Portezuelo - Discurso del Gobernador. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MBzh08fWMMw&t=1s

La Gaceta Digital (2020). Inauguración Terrazas del Portezuelo - Daniel Fernández. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=D2RvqKrEOWc

Le Bretón, D. (2009). El rostro y lo sagrado. Algunos puntos de análisis. Universitas Humanística, 68, 139-153. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2270/1572

Marx, K. (2015). Antología El Capital. Alianza Editorial.

Marx, K. (2015). Manuscritos Economico-Filosoficos de 1844. Colihue Clásica.

Pampillón, J. (2022). Los Barrios Populares en San Luis: ya son 30 los asentamientos y villas que en conjunto ocupan una superficie equivalente a cinco parques de la Pedrera. El Chorrillero. https://elchorrillero.com/nota/2022/06/11/333714-los-barrios-populares-en-san-luis-ya-son-30-los-asentamientos-y-villas-que-en-conjunto-ocupan-una-superficie-equivalente-a-cinco-parques-la-pedrera/amp/

Poe, E. A. (1971). Narraciones extraordinarias. Perié.

Primo Levi (2002). Si esto es un hombre. Ediciones Península.

Redacción ANSL (2012). Terrazas del Portezuelo: una opción para los turistas que visitan la provincia. Agencia de Noticias San Luis. https://agenciasanluis.com/2012/09/12/48105-terrazas-del-portezuelo-una-visita-obligada-para-los-turistas/

Redacción ANSL (2021). Alberto Rodríguez Saá firmó un convenio de cooperación con el Gobierno Nacional para la urbanización de barrios populares. Agencia de Noticias San Luis. https://agenciasanluis.com/2021/02/23/677466-alberto-rodriguez-saa-firmo-un-convenio-de-cooperacion-con-el-gobierno-nacional-para-la-urbanizacion-de-barrios-populares/

Redacción ANSL (2022a). Alan Sosa Tello: “Empieza a hacerse realidad la dignificación de cada uno de los vecinos”. Agencia de Noticias San Luis. https://agenciasanluis.com/2022/05/21/787742-alan-sosa-tello-empieza-a-hacerse-realidad-la-dignificacion-de-cada-uno-de-los-vecinos/

Redacción ANSL (2022b). Urbanizarán el Barrio República: 1.200 familias contarán con agua potable, tendido eléctrico, cloacas, red peatonal, cordón cuneta y plazas. Agencia de Noticias San Luis. https://agenciasanluis.com/2022/03/30/773822-urbanizaran-el-barrio-republica-1200-familias-contaran-con-agua-potable-tendido-electrico-cloacas-red-peatonal-cordon-cuneta-y-plazas/

Redacción ANSL (2023a). Barrio República: la obra que está cambiando la vida de más de seis mil personas. Agencia de Noticias San Luis. https://agenciasanluis.com/2023/03/26/861427-barrio-republica-la-obra-que-esta-cambiando-la-vida-de-mas-de-6-mil-personas/

Redacción ANSL (2023b). Hay que prenderle la luz a los espacios oscuros. Agencia de Noticias San Luis. https://agenciasanluis.com/2023/04/01/863346-hay-que-prenderle-luz-a-los-espacios-oscuros/

Redacción ANSL (2024). Terrazas del Portezuelo estará cerrado entre el sábado y el lunes. Agencia de Noticias San Luis. https://agenciasanluis.com/2024/02/09/919594-terrazas-del-portezuelo-estara-cerrado-entre-el-sabado-y-el-lunes/

Redacción BBC News Mundo (2020). George Floyd: la indignación en EEUU por la muerte de un afroestadounidense después de que fuera detenido por la policía en Minneapolis. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52815026

Schutz, A. & Luckmann, T. (1977). Las estructuras del mundo de la vida. Amorrortu Editores.

Sennett, R. (1992). Carne y Piedra, el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Alianza.

Seveso, E. & Abraham, E. (2025). Alma al cemento: sensibilización y participación en estrategias de integración urbana. Revista estudios de políticas públicas, 11(1), 4-25. https://revistaestudiospoliticaspublicas.uchile.cl/index.php/REPP/article/view/74342

Simmel, G. (1986). Las grandes ciudades y la vida del espíritu. Cuadernos Políticos, 45, 5-10.

Virilio, P. (1993). El arte del motor, aceleración y realidad virtual. Manantial.

Virilio, P. (1998). La Máquina de Visión. Ediciones Cátedra.

Williams, R. (2008). Palabras Clave, un vocabulario de la cultura y la sociedad. Nueva Visión.

Williams, R. (2017). El campo y la ciudad. Prometeo Libros.

*

Contribución de autoría: la conceptualización y el desarrollo

integral del artículo es obra de la autora.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DE LA AUTORA

Eliana

Isabel

Abraham.

Doctora

-candidata- en Estudios Sociales de América Latina, Universidad

Nacional de Córdoba (Argentina). Licenciada en Comunicación Social,

Universidad Nacional de Córdoba. Auxiliar de Primera, Facultad de

Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis (Argentina).

Integrante del proyecto de investigación “Ciudad Construida/Ciudad

Habitada: Conflictos, Políticas y Experiencias en Escenarios

Socio-urbanos Contemporáneos”, dirigido por el Dr. Emilio Seveso,

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, y del

Programa de investigación titulado “Ideología, Prácticas

Sociales y Conflicto”, dirigido por la Dra. María Eugenia Boito y

la Dra. María Belén Espoz, Instituto de Estudios en Comunicación,

Expresión y Tecnologías, Universidad Nacional de Córdoba. Su tema

de investigación se centra en el estudio de las experiencias

urbanas, políticas y movilidades en el cruce entre la sociología

urbana y el campo de la comunicación social.

i Una versión preliminar de este trabajo fue publicada en la revista Acentos, entonaciones para interpretar el mundo (Abraham & Seveso, 2024).

ii Raymond Williams (2009), en Palabras clave, un vocabulario de la cultura y la sociedad, refiere a algunos ejemplos que reactualizan el sentido de “lo humano”. Así, por ejemplo, el término human no sólo es utilizado para señalar sentidos generales, sino “para referirse a lo que podríamos llamar condonación de la falibilidad —“error humano”, “error natural humano”— (…) signifique únicamente que cierto hombre respetado era falible; también puede querer decir que estaba confundido o, en algunos usos, que incurrió en diversos actos de maldad, engaño y hasta delito” (p. 167).

iii Es posible encontrar ejemplos de este tipo en el auge de la propaganda nazi y en la construcción de la imagen del judío caricaturizado en folletos y prensa del partido nacional-socialista durante la Segunda Guerra Mundial.

iv Entendemos dicho sentido desde la etimología de la palabra anteriormente descrita.

v A partir del Tratado de Campo Formio (1794-1815), Napoleón I anexó a Francia las tierras que componían al Sacro Imperio Romano Germánico, transfiriendo su soberanía al imperio napoleónico. Fernández (2014) retoma a Levinstogne, quien recupera un sentido negativo del término de mediatización refiriendo a estos orígenes primigenios: “entre esta acepción y la impronta negativa que suele estar adosada a un término que, en sus usos contemporáneos, suele aplicarse para describir los trastornos que la primacía mediática provoca sobre el funcionamiento de las instituciones” (p. 192).

vi El “Proyecto de Urbanismo Colaborativo/Participativo con Perspectiva de Género” se enmarca en el paquete de políticas habitacionales dispuestas por el Ejecutivo Nacional a partir de la sanción en el año 2018 de la Ley N° 27.453 de “Integración Socio-Urbana de Barrios Populares”. Dicha normativa impulsó la aprobación de diversos proyectos urbanos destinados al mejoramiento de barriadas y asentamientos populares distribuidos en distintos puntos del mapa nacional. Para el caso de la provincia de San Luis, el Barrio “República” fue incluido como parte de la cartera de intervenciones dispuestas para el suministro de bienes y servicios al relegado territorio.

vii En otro trabajo destacamos las intervenciones territoriales realizadas por el aparato estatal en diálogo con distintos modelos productivos que fueron modelando históricamente determinadas imágenes de ciudad: la ciudad industrial, la ciudad digital y la turística. Allí, revisamos el papel de la circulación como nodo propulsor de las distintas transformaciones espaciales en la ciudad de San Luis.

viii Nos referimos a la expresión “Poner Alma Al Cemento” (2019), como eslogan de gobierno que se ha difundido acompañando a distintas campañas de obras públicas y acciones gubernamentales. Así, en las sesiones legislativas de diciembre de 2019, el ex mandatario Alberto Rodríguez Saá expresaba a la audiencia presente sus intenciones en los próximos años de gobierno a partir de la singular expresión: “Soy del San Luis de las autopistas, soy del San Luis de las viviendas, de los puentes, de la Internet, de las Terrazas del Portezuelo, de este edificio, ese San Luis del Cemento y quiero ser el San Luis que le ponga alma al cemento. Le vamos a poner alma al cemento” (Video “Alma”, diciembre 2019).

ix Véase: Redacción ANSL (2022b), donde también se puede visulaizar la grabación del momento de presentación de las obras de urbanización junto a los rostros de los pobladores del barrio República. Cabe destacar que dicha escena es realizada en el interior de la monumental edificación gubernamental de “Terrazas del Portezuelo” emplazada sobre una de las principales rutas provinciales.

x Vale destacar las referencias en torno a estas transformaciones observadas por R. Williams en su libro “El Campo y la Ciudad” a partir de la revisión de distintas obras de la literatura moderna. Los fragmentos citados retratan los cambios e intervenciones realizadas en la Londres del S. XIX en plena expansión industrial. Así, por ejemplo, Williams cita al ensayista y crítico social Thomas Carlyle que en una descripción de los efectos de la revolución urbana inglesa afirma: “Aquí los hombres siempre tienen prisa; lo que los preocupa e impulsa es esa velocidad de espanto; entonces como mecanismo de autodefensa, ¡no pueden detenerse a mirarse entre sí!” (Carlyle en Williams, 2017, p. 289).

xi Se trata del “Plan Maestro Neo San Luis 100% Confortable” (2012-2040) impulsado por el Intendente. Enrique Ponce a fines del año 2011. Dicho proyecto urbano se encontraba sustentado en premisas como la inclusión y participación de todos los ciudadanos en las transformaciones de la ciudad. Entre sus pretensiones se encuentran; la construcción de puentes y modernos accesos de circulación que permitan la conexión de distintos sectores de la ciudad. El Plan “Neo San Luis” fue parcialmente ejecutado en tanto no pudo contener el desborde del conflicto en la ciudad a partir de la extensión de la mancha urbana hacia la periferia oeste (surgimiento del asentamiento anterior denominado como “Barrio República”), mala administración y ejecución de planes de vivienda (conflicto con beneficiarios de políticas de vivienda; Caso de Granja “La Amalia”), así como el cambio de gestión político-partidaria que dificultaron el seguimiento y continuidad del megaproyecto urbano.

xii El Barrio Tibiletti se encuentra ubicado al sur de la ciudad bordeando el Río San Luis donde también se encuentra emplazada la monumental edificación “Terrazas del Portezuelo”.

xiii “Si se tiene en cuenta que El Parque La Pedrera tiene una superficie de 66 hectáreas, se necesitaría 5,11 veces su tamaño para alcanzar la totalidad de superficie que ocupan estas urbanizaciones puntanas (337,27 hectáreas)” (Pampillón, 2022). El Parque “La Pedrera” se encuentra emplazado en la Ciudad de Villa Mercedes, y dentro de sus inmediaciones se encuentra construido un estadio único de fútbol, el cual es referenciado por el exgobernador como un “coliseo” que ubica a la provincia entre “los mejores del mundo”: “vamos a preguntarnos dentro de un año cuántos estadios en el mundo están techados, el de Wembley en Londres es uno de ellos, estaremos entre los mejores del mundo” (Agencia de Noticias San Luis, 2016).