El

cine en la hipermediatización

El

fenómeno Emilia

Pérez

Cinema

in hypermediatisation

Emilia

Pérez

phenomenon

Cinema

em Hipermediatismo

O fenômeno Emilia

Pérez

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4103

compagnuccipaula@gmail.com – Córdoba – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-3933-5972

CÓMO

CITAR: Compagnucci,

A. P. (2025). El

cine en la hipermediatización. El fenómeno Emilia

Pérez.

InMediaciones

de la Comunicación, 20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4103

Fecha

de recepción: 29 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2025

RESUMEN

El artículo examina cómo el starsystem pone en escena la película Emilia Pérez, de Jacques Audiard (2024), una tragedia moderna con forma de musical. El film, protagonizado por figuras de Hollywood como Selena Gómez y Zoe Saldaña, relata la historia de una abogada que asiste a un narcotraficante mexicano en su decisión de realizar una transformación sexo-genérica. Las numerosas críticas desatadas por parte de la audiencia latinoamericana en redes sociales –centradas, en muchos casos, en el modo de hablar de las actrices y el tratamiento caricaturesco del narcotráfico y los crímenes asociados a él– colocó la película en el centro de la discusión mediática. En ese marco, el artículo centra su atención en el retrato fílmico –un rostro que incluye una voz– como nodo articulador entre starsystem, biografía de las intérpretes y recepción hipermediatizada. Al entender que el auge del streaming, las redes sociales y los contenidos interactivos convierten el cine en un fenómeno transmedia; atravesado por debates, entrevistas, publicidades interactivas, videos-reacción, cameos, memes y otras formas de discursividades contemporáneas.

PALABRAS CLAVES: cine, Emilia Pérez, starsystem, retrato fílmico, sociolecto.

ABSTRACT

The article examines how the starsystem stages the film Emilia Pérez, directed by Jacques Audiard (2024), a modern tragedy presented in the form of a musical. The film, starring Hollywood figures such as Selena Gómez and Zoe Saldaña, tells the story of a lawyer who assists a Mexican drug lord in his decision to undergo a sex-gender transformation. The numerous criticisms unleashed by Latin American audiences on social media –many of them focused on the actresses’ way of speaking and the caricature-like treatment of drug trafficking and its related crimes– placed the film at the center of media discussion. Within this framework, the article focuses on the filmic portrait –a face that also includes a voice– as an articulating node between the starsystem, the actresses’ biographies, and a hypermediated reception. It argues that the rise of streaming platforms, social media, and interactive content turns cinema into a transmedia phenomenon, one traversed by debates, interviews, interactive advertising, reaction videos, cameos, memes, and other forms of contemporary discursivity.

KEYWORDS: cinema, Emilia Pérez, starsystem, filmic portrait, sociolect.

RESUMO

O artigo examina como o starsystem encena o filme Emilia Pérez, de Jacques Audiard (2024), uma tragédia moderna apresentada em forma de musical. O longa, protagonizado por figuras de Hollywood como Selena Gómez e Zoe Saldaña, narra a história de uma advogada que auxilia um narcotraficante mexicano em sua decisão de realizar uma transformação sexo-gênero. As numerosas críticas desencadeadas pelo público latino-americano nas redes sociais – centradas, em muitos casos, na maneira de falar das atrizes e no tratamento caricatural do narcotráfico e dos crimes a ele associados– colocaram o filme no centro da discussão midiática. Nesse contexto, o artigo concentra sua atenção no retrato fílmico –um rosto que também inclui uma voz– como um nó articulador entre o starsystem, a biografia das intérpretes e a recepção hipermediatizada. Parte-se do entendimento de que o crescimento do streaming, das redes sociais e dos conteúdos interativos transforma o cinema em um fenômeno transmídia, atravessado por debates, entrevistas, publicidades interativas, vídeos de reação, cameos, memes e outras formas de discursividades contemporâneas.

PALAVRAS-CHAVE: cinema, Emilia Pérez, starsystem, retrato fílmico, socioleto.

1.

INTRODUCCIÓN

Entre las artes que alcanzaron su esplendor en el siglo XX, y de las que frecuentemente se vaticina su final, el cine parece ser un sobreviviente que logra reinventarse para diversificar su audiencia mediante su circulación en plataformas de streaming, el uso de formatos híbridos, la realidad virtual y las narrativas expandidas. Estas nuevas variantes, en términos de producción y circulación, no han reemplazado a las películas con formatos más tradicionales ni a la sala de cine, sino más bien parecen acompañarlas o, en algunos casos, complementarlas.

La supervivencia del cine se debe en gran medida a la expansión de la vida a través de las pantallas, a la adaptabilidad de su materialidad —desde el espacio público de la sala de cine hasta el intimismo del celular—, pero también a que, y me atrevo a decir que principalmente, sigue siendo una industria económicamente rentable. Este logro, como se profundizará más adelante en el texto, guarda una relación directa con el sistema de las estrellas o starsystem, que se consolida a través del rostro fílmico construido por el primer plano: ese que sale de la pantalla y se proyecta hacia la vida privada de los intérpretes cuando se convierten en figuras públicas cuyas biografías mediatizadas terminan influyendo también en el universo cinematográfico.

Frente a la expansión de lo digital, lo portátil y lo inmediato, el cine como fenómeno social y cultural prevalece, pero la hipermediatización de la vida transforma las películas en objetos y dispositivos cuyo valor depende de su propia exposición mediática, es decir, en tanto las películas se hipermediatizan. La elección de un film entre un océano —o más bien, si vale la figura, una controlada laguna— de posibilidades está hoy condicionada principalmente por el ecosistema digital de las redes sociales, por la promoción de los films que disponen de medios para contratar celebridades internacionales del starsystem, invertir en difusión y obtener la legitimidad que les otorga formar parte de grandes festivales internacionales de cine.

Dentro de una semiosfera cultural gobernada por las nuevas tecnologías y las redes sociales, las películas con mediana y gran audiencia son aquellas que funcionan como acontecimientos virales, al generar narrativas simultáneas con múltiples puntos de vista e interpretaciones que resuenan en diversas plataformas. El modo en el que el cine se inserta en la lógica de la hipermediatización resulta evidente en fenómenos virales como Barbenhaimer, cuya circulación en Internet comenzó incluso antes del estreno de las películas a las que hace referencia, a saber, Barbie (Greta Gerwig, 2023) y Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023); así como también sucedió —y sucede— de manera más significativa para nuestro continente en la reciente polémica alrededor del film francés Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard (2024).

En la controversia alrededor del film que da nombre al artículo se vieron envueltos diversos actores del campo cultural, lo que lo volvió un tema central en la prensa latinoamericana; inundando las redes sociales de opiniones diversas y de cataratas de respuestas frente a cada declaración hecha, tanto por quienes participaron del film como de diversas personalidades mediáticas que decidieron pronunciarse a su respecto.

En el afán por comprender las múltiples implicancias que colocan al film Emilia Pérez en el centro del debate, el artículo se propone examinar cómo la hipermediatización del séptimo arte se articula con el sistema de estrellas en sentido amplio, y en particular, con el rostro, entendido no como un simple atributo físico, sino como “una colmena de células semióticas, en cuya configuración y reconfiguración trabajan incesantemente signos, discursos y textos variados, con complicados efectos de superposición en el tiempo y en el espacio” (Voto, Finol & Leone, 2021). En esta línea, el artículo analiza el fenómeno de hipermediatización que rodeó el estreno de Emilia Pérez para indagar de qué modo el retrato fílmico —pensado como un rostro que tiene una voz— opera como articulador entre el starsystem, la biografía de las intérpretes y la propia obra, generando la particular recepción hipermediatizada del film. En este sentido, el funcionamiento del rostro fílmico permite comprender cómo los criterios realizativos, las decisiones de casting y las circulaciones discursivas extrafílmicas (prensa, festivales y redes sociales) configuran un fenómeno territorializado que colocó al film en el centro de la polémica.

En el cine, cada elemento se vincula con otro y solo adquiere sentido en esa relación. Por eso, en el análisis fílmico no basta con describir cómo se presenta, encuadra, ilumina o sonoriza un rostro; es necesario explorar cómo este dispositivo organiza la intersección entre el tratamiento dramático de la puesta en escenai y las expectativas socioterritoriales que operan en las audiencias. Es así que se vuelve imprescindible pensar en una rostrosfera (Finol & Finol, 2021) que funciona como una red de signos que producen ciertos sentidos para determinados rostros en determinados contextos y a través de determinadas formas fílmicas. Una rostrosfera pensada, en términos de la semiosfera de Lotman (1996), como un espacio delimitado por fronteras (entre lo fílmico y extra fílmico, entre lo situado y lo universal, entre lo conocido y lo desconocido), con zonas de traducción (fronteras porosas y móviles donde los sentidos sobre los rostros transforman y se transforman) y también con jerarquías internas (rostros centrales y periféricos, conocidos y desconocidos, de la televisión y de las redes sociales, imagen y sonido del rostro). Delimitar una rostrosfera que permita abordar el fenómeno de Emilia Pérez solo es posible mediante un análisis fílmico pero situado, desde una mirada territorializada. Ello permite observar cómo, por ejemplo, la presencia de una estrella de Hollywood, las decisiones de puesta en escena o el lugar desde donde se mira, puede alterar —positiva o negativamente— la percepción que construimos de un film.

De la misma forma que no es posible leer la disputa de sentidos únicamente en términos narrativos, la polémica no se explica tanto por el contenido como por el funcionamiento de los elementos del lenguaje cinematográfico cuando proponen un abordaje globalizado (actrices no mexicanas, español desterritorializado, personajes y espacios estereotipados) frente a las demandas de autenticidad y territorialidad que una parte de la audiencia exige. Es por esto que metodológicamente, combinamos un análisis textual del film —con el foco en la construcción de personajes y espacios a partir de la puesta en escena (luz, actores, espacios, cámara) y la banda sonora— con un análisis contextual de su recepción —notas de prensa, declaraciones públicas y publicaciones virales en redes sociales a partir del estreno de la película—.

1.1.

El caso en cuestión, el planteamiento del problema

Emilia Pérez es una tragedia moderna en forma de musical que cuenta la historia de un narcotraficante mexicano —líder de un temido cartel— que decide hacer una transformación sexo-genérica; lo que ocasiona en su vida, la de su abogada, la de su esposa e hijos una serie de situaciones conflictivas, contradictorias e incluso violentas. Como ya se dijo, en redes sociales, principalmente entre la audiencia latinoamericana, se han producido numerosas críticas hacia este film, lo que lo colocó en el centro de la discusión mediática. La disputa fue desatada por actores y actrices mexicanos y se ha extendido en el ecosistema digital a través de diversos usuarios de redes sociales, expandiéndose por los portales de noticias, sitios especializados en crítica cinematográfica, canales de influencers y youtubers que hacen videos-reacción, así como también en los perfiles de numerosos usuarios “comunes”, donde podemos encontrar extensas y apasionadas críticas que abordan al film. Los aspectos más criticados del film son: 1) la biografía de las actrices y del director, así como su relación con la variante del español hablada en México; 2) las declaraciones extrafílmicas tanto de la actriz que interpreta a Emilia Pérez como del director, Jacques Audiard; y 3) la banalización de la temática abordada, su territorialización y las estigmatizaciones que proyecta sobre el pueblo mexicano como consecuencia.

Lo particular de estas críticas y el hecho de que sean tan polarizadas —con personas destrozando la película y con otras saliendo a defenderla imperativamente— reside en la aceptación y legitimación que recibió el film en los grandes festivales de cine, antes de que hubiera circulado por América Latina. Lo que es más, la película fue premiada en Europa y Estados Unidos precisamente por aquellos aspectos que resultaron, paradójicamente, los más cuestionados en América Latina: la dirección, las canciones y las actuacionesii (Filmaffinity, s/f.). En torno a este último componente de la puesta en escena, quizá el más debatido, puede afirmarse que el starsystem no solo sostiene al film —realizado por un director consagrado y protagonizado por figuras de Hollywood como Selena Gómez y Zoe Saldaña—, sino que al mismo tiempo lo condena, debido al español empobrecido y desterritorializado de las actrices estadounidenses y de la intérprete española Karla Sofía Gascón, quien interpreta a Emilia Pérez. A la vez, estos diálogos se desarrollan en el marco de un guion que aborda de modo superficial y caricaturesco un tema sumamente sensible para la comunidad mexicana, como es el narcotráfico y los crímenes asociados a él, al mismo tiempo que reproduce estereotipos que mitifican mediante generalidades la región y las identidades transgénero, romantizan las problemáticas vinculadas a la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y proponen soluciones simplistas que subestiman tanto la complejidad del asunto, como el sufrimiento que el conflicto ocasiona en la actualidad. Entre los ejemplos más citados de estas críticas en Internet, hay algunos fragmentos que se hicieron virales y en los que queda expuesto el español hablado por la actriz estadounidense Selena Gómez (Maquicienta, 2025; Comedycentralla [@comedycentralla], 2025; cricrivoz [@cricrivoz], 2025). En ellos, la actriz no solo emplea vocablos ajenos al sociolecto mexicano —e incluso a cualquier variedad latinoamericana—, sino que los pronuncia con una entonación que por momentos resulta ininteligible para un hablante nativo. En efecto, es probable que haya sido ese español casi inentendible el que desató toda la crítica, no solo por el marcado acento norteamericano con el que la actriz se expresa durante todo el film, sino por la falta de justificación narrativa de dicho rasgo. Además, ha circulado en redes sociales la versión de que se habría utilizado inteligencia artificial para corregir su pronunciación (Rodríguez, 2025; Ríos Arbeláez, 2025; Torres, 2025).

La divergencia de opiniones probablemente se relacione con dos fenómenos señalados en redes sociales: por un lado, el hecho de que, para quienes no hablan español, el guion no resulta tan inverosímil al leerse con subtítulos (Patino, 2024); y por otro, la diferencia temporal en los estrenos, dado que la película se presentó mucho antes en Europa que en México, lo que hizo que la mayoría de las reacciones latinoamericanas llegaran después de los premios. Estas dos circunstancias nos invitan a preguntarnos: ¿desde dónde miramos?, ¿por qué no reconocemos esos rostros reconocibles como propios? Propongo ahora recuperar la dimensión sonora del rostro, casi como una filtración que busca interrumpir el régimen de visibilización (Silvestri, 2019): ¿desde dónde escuchamos?, ¿por qué no escuchamos esas voces como propias? Porque no se trata simplemente de buenas o malas actuaciones, ni de biografías más o menos legítimas, sino de lugares de lectura; porque parece que, ni para todos ni en todos los contextos, los objetos más globalizados del cine —como los rostros de Hollywood— significan lo mismo.

2.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS: SOBRE EL ROSTRO DEL STARSYSTEM

EN

PRIMER PLANO

Las críticas vinculadas a los sociolectos de las actrices, que no solo recaen sobre Selena Gómez, sino también sobre la española Karla Sofía Gascón e incluso sobre Zoe Saldaña —también estadounidense, aunque logra hablar un español más latino por sus raíces dominicanas— propone pensar el modo en el que se compromete la biografía de las actrices principales en su trabajo actoral. Probablemente, no solo por el hecho de que ninguna de ellas es mexicana ni habla como tal, sino porque no hay actrices mexicanas con papeles protagónicos, lo que desató cuestionamientos por parte de la industria local mexicana. En este sentido es que tanto la puesta en valor como las críticas que el film suscita se vinculan directamente al starsystem, dispositivo comercial que fundó y explotó el cine de Hollywood, cuya lógica de identificación se asienta en los mecanismos perceptivos de quienes espectamos, cuando fusionamos al actor con el personaje, cuando nos deslumbramos no solo por su trabajo, sino por su vida (Martín-Barbero, 1991). Esta situación se constata en la continua producción de reality shows sobre celebridades, que desde The Osbournes (2002-2005) —primer formato de este tipo que salió en MTV en 2002iii— hasta la fecha se siguen realizando con relativo éxito.

Explica Martín-Barbero (1991):

La indistinción entre actor y personaje producía un nuevo tipo de mediación entre el espectador y el mito. Mediación que tenía en el espacio de la pantalla un dispositivo específico: el primer plano, con su capacidad de acercamiento y de fascinación, pero también de difusión y popularización del rostro de los actores; y fuera de la pantalla tenía en la prensa un dispositivo eficacísimo de referenciación y traducción del mito en valores y pautas de comportamiento cotidianos. (p. 160)

Para desarmar el apartado anterior volvemos un poco para atrás; desde que la industria cinematográfica genera dinero lo hace a través de la globalización del afecto que suscita una estrella de cine, es desde aquí que Martín-Barbero (1991) plantea que la cultura burguesa de Hollywood se universaliza con el starsystem. Ya que, de este modo, el público mayoritario de cine que provenía de las clases trabajadoras adquirió una complicidad y una identificación con la subjetividad burguesa, reafirmando sus valores. Esto acontece mediante el sistema de estrellas propuesto por Hollywood, que produce un trasvasamiento de la pantalla a la vida cotidiana —la fusión entre actor y personaje—; es así que podemos pensar que la necesidad actual del cine de hipermediatizarse —que ni es tan nueva, ni está arraigada exclusivamente a las redes sociales— también se produce concretamente en el rostro —imagen y voz— y, por ende, mediante el Primer Plano (PP) —mecanismo cinematográfico que lo jerarquiza.

Dado que Hollywood no solo creó un público para sus películas que pudiera representar la identidad norteamericana para su propia nación, “sino que se convirtió en un canal excepcionalmente poderoso a través del cual se exportaba la idea de América a los públicos de otros países” (Mulvey, 2021, p. 29), el starsystem ha sido un canal para naturalizar lo ideológico, lo cultural, lo sociohistórico en la internacionalización de los valores burgueses. Es así que, si como dice Barthes (1999) el mito se vuelve inocentemente una generalización aleccionadora, resulta interesante entender cómo sucede en el cine, para ver qué fue lo que sucedió —lo que falló y triunfo— en Emilia Pérez.

En “El cine y el lenguaje mitológico”, que se encuentra en La semiósfera III, Iuri Lotman (2000) parte de la base de que, “el mito nos conduce a un mundo donde reinan los nombres propios” (p.133), en tanto, su uso está restringido a quien conoce ese nombre que no indica algo del objeto, sino que es el mismo objeto; es decir, “el nombre propio no se percibe como un signo capaz de separarse de lo designado, sino como una inseparable propiedad de sí” (Lotman, 2000, p.133). De la misma manera que para quienes vimos el film en cuestión, Emilia Pérez es Karla Sofia Gascón y, entonces, no podemos pensar en una actriz que interpreta un personaje, por un lado, y una persona que por otro tiene opiniones con las que podemos no acordar, o como en este caso, son ofensivas hacia la comunidad latinoamericana (Mora, 2025; Redacción LAVOZ, 2025; Redacción MDZ Show, 2025). Esto se profundiza en relación al cine ya que, para Lotman (2000), el nombre propio del lenguaje cinematográfico es el retrato fílmico; proceso que se sostiene en dos aspectos, por un lado, en el primer plano —donde el rostro conocido en profundidad produce un efecto de familiaridad— y, por otro lado, en que el vínculo entre espectador-personaje se afirma en el conocimiento de la vida personal o privada que se tiene del actor.

En primer lugar, el cine no sólo ofrece invariablemente un gran número de cuadros-retratos —la posibilidad de los primeros planos. El primer plano en el cine se asocia involuntariamente con el examen a muy corta distancia en la vida real. Pero el examen de los rostros humanos desde muy corta distancia es característico o del mundo infantil o bien de un mundo muy íntimo. Ya con esto el cine nos traslada a un mundo donde todos los personajes —tanto amigos como enemigos— tienen con el espectador relaciones de intimidad y de conocimiento de cerca y en detalle, conocimiento que incluye no sólo una idea de los rasgos del carácter, sino también una visión directa del dibujo de las venas y las arrugas del rostro. En segundo lugar, en el cine el espectador —en una medida mucho mayor que en el teatro— ve no sólo el rol, sino también al actor. En la pantalla no sólo observa al personaje de la cinta dada, sino también el rostro del actor que él conoce bien por otros filmes y por los primeros planos de los mismos. Bajo un nuevo maquillaje y en un nuevo papel, reconoce una apariencia conocida, y lo que estorba en el teatro, en el cine, por el contrario, entra en la esencia de la percepción. El sentimiento de familiaridad, de que esta persona es conocida nuestra, nos traslada a un mundo donde todas las relaciones son íntimas por principio: el mundo del mito. (Lotman, 2000, p. 134)

En este sentido, podemos decir que es a través del rostro, en específico de su retrato fílmico, que el cine se transmediatiza pues ha sido la herramienta para la producción de una cultura global y lo que media entre la mitificación y el espectador. En efecto, en Emilia Pérez, el rostro es causa y también consecuencia de la hipermediatización, es motivo de reproducción de valores hegemónicos, y es causa de la resistencia a los mecanismos que los arrojan como generalidades, es lo que lo pone en escena al film, y lo que a la vez lo pone en el centro del escarnio latinoamericano. Es por ello que el régimen de percepción que privilegia la visión por encima de los demás sentidos —conocido como oculocentrismo— resulta insuficiente para analizar este fenómeno, pues la imagen, más fácilmente asimilable que el sonido, no logra dar cuenta de la complejidad del caso. En esta geolocalización, desde el locus de enunciación que orienta este trabajo, dicho régimen no alcanza.

Por esta razón, aun considerando “la fuerte raigambre histórica que sostiene el sentido de la vista en los modos occidentales de producir conocimiento” (Prado, 2022, p. 86) —sin excepción del cine, ya que es usual afirmar que “resulta obvio que el ojo es el órgano privilegiado del cine” (Mulvey, 2021, p. 29)— parece lógico afirmar que: “la voz es cuerpo del emisor” (Fernández, 1994, p. 38), como así también, “si se percibe una voz, se percibe en el oído interno, es decir, adentro del cuerpo receptor” (Fernández, 2021, p. 68). Y si bien, las mediatizaciones con sus particularidades tecnológicas —en registro y reproducción— han separado al rostro de la voz, y, a ambos del cuerpo, “lo audiovisual se presenta como un sistema de equilibrio entre ambas mediatizaciones extremas y no solo como una convocatoria a la naturalidad (Fernández, 2021, p. 68).

2.1.

¿Cómo suena un rostro?

Tal es la importancia del sonido en el cine que, con la llegada de su etapa sonora, el medio audiovisual experimentó profundas transformaciones en las tramas, en las historias, en las tecnologías de grabación y reproducción, e incluso en el mismo starsystemiv. Lo que introdujo esta tecnología, entre finales de 1920 con algunas experimentaciones y principios del ‘30, ante todo, fue la voz de los personajes en primer plano y sincronizada con la imagen. Tiempo después se introdujo un segundo plano sonoro para el fondo, para dar espacialidad a la voz y eliminar los ruidos del micrófono que entorpecieran la edición de los diálogos (Bühler & Neumeyer, 2010). Es decir que el cine sonoro nació vococentrista (Chion, 1993), y lo sigue siendo, aun cuando ya entre el ‘40 y el ‘50 la banda sonora se dividió en los tres componentes que conocemos hasta hoy: voces, música y efectos especiales (FX). Es por esto que diálogo y rostro como elementos del retrato fílmico, es decir, imagen y sonido —desde el cine sonoro para aquí— son perceptivamente indisolubles en el cine y nos remiten, ambos, a la biografía del actor y la actriz. Así, desde una perspectiva audiovisual, al pensar el primer plano como un mecanismo de jerarquización tanto del rostro fílmico —la cara de la actriz o el actor— como de los diálogos —la voz de la actriz o el actor—, cabe preguntarse: ¿dónde más estaría la voz, si no en el rostro?v.

Esto hace pensar que, paradójicamente, bajo las reglas del sistema de estrellas —y si de películas hablamos—, podemos soportar ver siempre los mismos rostros, las operaciones estéticas visibles sin justificación en la trama, el bótox en una película de época, las blackfaces y whitefaces, los maquillajes excesivos e incluso un guion inverosímil; pero frente a la voz, aparentemente, se prefiere la verdad.

A sabiendas de que el casting de Emilia Pérez no es una decisión arbitraria sino más bien una intención de producción, de acuerdo a los comentarios que el director le proporcionó a la crítica (Guadarrama, 2025), podemos pensar que fue desde un oculocentrismo imperante, que por priorizar la imagen se olvidaron de los potenciales efectos de sentido del sonido de quien especta. Y que, de igual manera, sobre la biografía de las actrices que le vienen bien a la película, los aspectos del starsystem que las vuelven mediática resultan incompatibles con los que se expresan concretamente en la película, cuando se traducen en la voz de un personaje.

El proceso de hipermediatización de esta película, puso en escena una problemática larga y extendida para los espectadores no hablantes del inglés. Sobre este punto, resulta interesante considerar las palabras del director de Parasite (Bong Joon-ho, 2019), primera obra en lengua no inglesa en ganar el Oscar a mejor película. Cuando fue nominado a los premios de la Academia, el director reflexionó: “Podemos decir que, gracias a Internet, las redes sociales y los servicios de streaming, la sociedad en su conjunto está experimentando menos de esas barreras del lenguaje, y quizás Parasite se benefició de esa tendencia global” (Cha, 2020). Del mismo modo, al recibir la estatuilla a mejor película, se dirigió a un público mayoritariamente estadounidense y afirmó: “Una vez superada la barrera de los subtítulos, descubrirán películas maravillosas” (Ojeda Briceño, 2020).

3.

DISEÑO DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

Para comprender los efectos de sentido de Emilia Pérez que generaron la disputa territorializada y para responder a los objetivos planteados —examinar el retrato fílmico, analizar la interacción entre puesta en escena y expectativas territoriales, y valorar la circulación transmedia— este trabajo combina un análisis textual de la obra —con particular detenimiento en la construcción de los personajes y el espacio— con un análisis contextual —en torno a las discusiones que abrió el film en lo extra-fílmico.

Para, además, comprender la producción de sentido en el film y las razones de su desacreditación en Latinoamérica, son toman en consideración algunas de las repercusiones que la película tuvo en las redes sociales, que se encuentran en el centro de la polémica. Mientras los factores sociales externos al cine afectan las estructuras y convenciones del universo en el que vivimos, el cine, como señala Laura Mulvey (2021) ha desempeñado un papel importante en volver más eficiente la cultura dominante; al reforzarla y reciclarla. En consecuencia, para entender el modo en el que funciona esta obra particular en el entramado social, resulta necesario indagar en su narrativa, puesta en escena y banda sonora, abordando también aspectos históricos y sociales. Se busca así evitar un binarismo teórico que polarice la teoría del espectador con la teoría del público, el análisis de cine con el análisis de las películas. En este sentido Mulvey (2021) plantea:

Debería ser posible encontrar, entonces, una forma de entender al «público» como entidad social, del mismo modo que estudiamos al «espectador» como sujeto psicológico. Las preguntas que provoca la idea del «público» tienden a quebrar el aislamiento del cine y socavar el privilegio del que gozaban sus aspectos específicos, y que han sido tan importantes para la teoría espectatorial. El público de cine puede compararse con otros «públicos», y siempre cabe estudiar el cine en el marco de más amplias estructuras económicas e industriales del entretenimiento de masas en distintos períodos de la historia. (p. 28)

De esta manera, se irá intentando comprender —desde el análisis del film, por un lado, y uno más sucinto de sus repercusiones— la forma en la que funcionan los elementos del lenguaje cinematográfico en esta obra. Esta metodología permite abordar la película no solo como objeto estético, sino como nodo en una red discursiva que combina elementos textuales y repercusiones sociales. A continuación, se aplican estas herramientas al análisis de secuencias de Emilia Pérez.

4.

EL ANÁLISIS DEL FILM

Parece ser que unos de los modos que encontraron, quienes realizaron la película, para pedir disculpas al pueblo mexicano, pero a la vez justificarse y, por ende, no aceptar que se haya cometido algún error, es que la historia que se cuenta en el film podría haber pasado en cualquier lugar; es decir, México es simplemente un decorado para una historia universal (The Hollywood Reporter, 2017, 5m39s). Varias preguntas suscitan estas declaraciones, por un lado, me pregunto ¿si cuando se habla de cualquier otro lugar se refiere a esto literalmente, o más bien se está pensando en cualquier lugar del llamado tercer mundo; un lugar del sur global, empobrecido y atravesado por violencia, como resultado de órdenes geopolíticos que protegen a los poderes globales? Entonces, ¿el espacio en este film es irrelevante?, ¿cómo funciona en la película todo aquello que hace referencia a México?, ¿qué importancia tiene en el cine la cultura de un territorio?, ¿se podría haber escrito esta historia para cualquier otro país subdesarrollado (en términos de la cultura dominante)?

El análisis por secuencias que sigue a continuación examina cómo la narrativa, la puesta en escena (luz, actuación, espacios, cámara) y la banda sonora (diálogo, entonación, acento, músicas) se entrelazan con las biografías públicas de las intérpretes y con los estereotipos territoriales, generando tensiones entre una representación globalizada y las demandas de las audiencias latinoamericanas. Comprender el fenómeno en su totalidad no implica únicamente atender a lo que se dice del film, sino también observar su materialidad cinematográfica, porque es allí, en ese entramado, donde —como se mencionó previamente— se configura el rostro fílmico como nodo central del funcionamiento del starsystem, en tensión con los hechos históricos y la situación latinoamericana. Al mismo tiempo, es preciso reconocer que resulta inabarcable abordar en su totalidad todas las aristas que permiten advertir efectos de sentido; quedan por fuera aspectos de la realidad mexicana, desarrollos teóricos sobre el rostro y también, por ejemplo, la película satírica realizada en México como respuesta a Emilia Pérez, casi inmediatamente después de su estreno.

4.1.

Sobre el inicio del film

La primera imagen del film presenta un acercamiento a un grupo de mariachi que, aunque vemos tocar, no se escucha; salvo por unos segundos y en segundo plano. El primer plano sonoro lo ocupa la primera canción del soundtrack de la película (Ducol & Camille, 2024), Subiendo- parte uno, cuyo fragmento se reproduce en otras partes del film a modo de motivo sonoro; de hecho, el soundtrack cuenta con cuatro versiones de esta canción: una instrumental y las restantes compuestas por los mismos cinco versos, con modificaciones en su ejecución. Tras la aparición de los mariachis, la imagen funde en negro y, luego, mediante un fundido encadenado, da paso a la vista de una ciudad sobre la que aparecen los créditos iniciales y las casas productoras de la película. En simultáneo, escuchamos una musicalización inspirada en el cántico típico de los compradores de chatarra, un sonido inconfundible para quienes habitamos el continente latinoamericano. Desde el inicio, el film anuncia su intención de construir un musical a partir de sonoridades cotidianas, integrando elementos de la diégesis en la creación de una musicalidad territorializada; al entender que “la musicalidad —una organización artística del sonido— se extiende más allá de la música de una película hacia la banda sonora en su conjunto”vi (Buhler & Neumeyer, 2010, p. 35). Inmediatamente después, la fuente del sonido aparece en pantalla: una camioneta con un altavoz que recorre las calles, observada desde la ventana de un piso alto por quien, intuimos, será la protagonista del film. Esta elección visual sitúa el espacio narrativo en un barrio no-rico, no-sofisticado, no-elegante; los decorados no evocan el primer mundo, sino un entorno popular y verosímilmente latinoamericano.

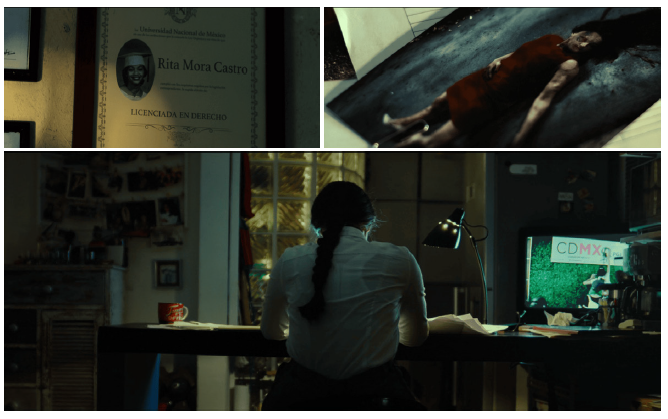

En su departamento y mirando por la ventana está Rita Mora Castro, interpretada por Zoe Saldaña, que es descripta casi inmediatamente en una seguidilla de planos por los cuales entendemos que es una abogada que vive en un humilde departamento, y que está trabajando en un caso en el que una mujer fue asesinada violentamente. Cuando recibe una llamada telefónica, descubrimos que es empleada del abogado principal del caso, y que su tarea consiste en garantizar la impunidad del asesino.

A nivel formal, es interesante analizar este comienzo porque anticipa la estructura del film en su conjunto, donde se advierten recursos del cine clásico que dialogan con recursos de un cine más autoral. Lauro Zavala (2023) ha llamado a este tipo de secuencias como propias del cine posmoderno. Para el autor: “El inicio posmoderno es al mismo tiempo clásico y moderno; cerrado y abierto; contiene rasgos tradicionales y rasgos experimentales; resuelve los enigmas narrativos y al mismo tiempo plantea nuevos enigmas” (Zavala, 2023, p. 195). En la primera escena de Emilia Pérez ya se anuncia el tipo de historia —un drama musical atravesado por un clima de violencia—, se sitúa el lugar de la trama con planos generales —una ciudad y un barrio popular — y se describe a la protagonista —una abogada que se llama Rita y no es rica, que ocasionalmente defiende criminales, es inteligente y no le gusta su trabajo—. Esto se contrasta con un montaje más expresivo —autoral en tanto se toman licencias plásticas que no se condicen con la diégesis—, por ejemplo, la película es un musical que transcurre en México y nunca se escucha ni ranchera, ni corrido, ni norteño, ni mariachi, ni ningún otro estilo musical propio de la región, aunque hayamos visto a un grupo de mariachi inaugurando el film.

Imágenes

1, 2 y 3. La

presentación de Rita, el personaje principal

Fuente: Cortes propios de la película Emilia Pérez (2024).

Ya desde el comienzo, entendemos que la trama abordará temas violentos y problemáticas sociales, como un femicidio, así como cuestiones de clase, en tanto la abogada “inteligente y pobre” hace cualquier cosa para sobrevivir. Hasta este momento parecería que esto representa una contradicción en el personaje, y que es una motivación para dejar de realizar trabajos que encuentra inmorales; pero a medida que avanza el relato, Rita —ya acomodada profesional y económicamente— decide continuar viviendo gracias al dinero del narcotráfico y con el beneplácito del poder que esos vínculos le proveen.

En el alegato que Rita escribe para conseguir que se dicte la inocencia del cliente de su firma, se introducen nociones que serán posteriormente reafirmadas en la trama, sobre la historia particular, pero también sobre el contexto en el que se ve inmersa. Por un lado, El alegato (Zoe Saldaña), tercera canción de la película, habla de violencia, amor y muerte, poniendo en vinculación los tres conceptos que serán centrales para el desenlace de la historia; pero también enuncia que hay justicia que se compra y veredictos pagados, todos temas que hacen alusión a características sociales del espacio de la película, en tanto estas afirmaciones aparecen describiendo un lugar que, hasta ahora, identificamos como México. El espacio en el cine se construye, no sólo como marco geográfico que proporciona un verosímil subordinado a las narraciones, sino como una práctica espacial que propicia vías de entrada a una cultura afectiva en las que las biografías fílmicas permiten imaginar relaciones con el espacio fílmico, extrafílmico y con el pasado (Depetris Chauvin, 2019). La canción El alegato cierra así:

Cuando

hablamos de violencia

Hablemos de compasión

Hablemos de

nuestros muertos

Hablemos de nuestras sombras

Acojamos

nuestro mundo (La derroca de la mala fe)

Cuando hablamos de

violencia (Su señoría)

Abramos el corazón (Viva el triunfo

del amor)

Amemos a las mujeres, perdonemos a los hombres (De la

inocencia)

Abracemos la miseria (La derroca de la mala fe)

La

miseria

Esta canción parece expresar un punto de vista, aunque todavía no queda claro si corresponde al personaje o al film; pero, si aún persisten dudas sobre la representación que la película hace del espacio en el que ocurre la historia, cuando logran dejar en libertad al asesino de la mujer que vimos en fotografías al comienzo del film, el jefe de Rita afirma: “mi cliente ni yo dudamos ni siquiera un segundo de la justicia de este país” (Emilia Pérez, 2024, 9m, 41s). Esta extraña oración a nivel gramatical problematiza el funcionamiento de la justicia en el país representado mediante un juicio de valor, al igual que al final de la canción: “amemos a las mujeres, perdonemos a los hombres y abracemos la miseria”. El modo en el que esta idea es observable en el desarrollo de la historia ha acarreado también muchas críticas por parte de la comunidad de Latinoamérica, principalmente alrededor del concepto del “perdón”.

La historia continúa con Rita siendo reclutada por un temido narcotraficante, Manitas del Monte, interpretado por la actriz española Karla Sofía Gascón, que le realiza una oferta millonaria que la abogada acepta casi inmediatamente. Entonces descubrimos que Manitas quiere dejar su ilegal ocupación y convertirse en la mujer que siempre quiso ser, frente a esto Rita parece conmovida y la ayuda a dejar atrás su vida, relocalizar a su familia, fingir su muerte y convertirse en Emilia Pérez. De aquí en adelante no volvemos a saber qué sucedió con el cartel, pero lo más llamativo de este momento es el modo en el que se expone la justificación de toda la violencia que una persona como “el Manitas” ejecuta por una represión identitaria. A lo largo del film queda claro que el pasado no queda fácilmente atrás, sin embargo, en este punto, tanto la abogada como el doctor que operará a Emilia creen en la genuina argumentación del capo narco.

4.2.

Y la vida sigue, o no…

Han pasado cuatro años: Rita es una abogada acomodada que vive y trabaja en Londres, cuando es contactada por Emilia para que la ayude a regresar a su país. Rita acepta y viaja a México junto con la familia de Emilia, que no sabe que esta solía ser El Manitas. La familia está compuesta por Jessy —Selena Gómez— y sus dos hijos. Del personaje de Jessy sabemos poco: aún no tiene motivación, ni ofrece resistencia; simplemente sufre y es llevada de un lugar a otro por la abogada de su ahora difunto esposo.

En las escenas siguientes podemos interpretar que estamos nuevamente en México, lo primero que se puede identificar es el uso del color, la colorimetría varía en relación a la utilizada en Londres o Suiza, volviéndose más cálida posiblemente por los filtros amarillos o sepias, un recurso usualmente utilizado en el cine producido por Hollywood cuando hay una escena que transcurre en cualquier país de Latinoamérica o incluso en la frontera con México. Pero también, al oír diálogos sobre el clima cálido, cuando Emilia y Rita van a puestos típicos de comida en la calle, en el decorado, accesorios y ropa de Emilia, intervenidos por lo que internacionalmente se conoce como “bordado mexicano”. Estereotipos for export, constatables al reconocer a estos elementos como comunes a varios países —de al menos Centroamérica—, lo que habilita a pensar al film como un metadiscurso globalizador (Richard, 1997) en tanto homogeneizan territorios para el consumo internacional. Esto se hace más evidente en la canción del hijo de Emilia titulada Papá, de Monterrubio y Gascón, cuando le describe el olor que le hace acordar a su padre:

Hueles

como papá

Hueles a las montañas, a cuero y café

Hueles a

la comida, picante, picante

Huele a azúcar, a cordero en el

fuego

Al olor del motor

Hueles también a Coca-Cola Light

con limón, hielo y sudor

Hueles como papá

(...)

Olía

a piedrecitas calientes por el sol

Olía a hierbabuena, a mezcal

y guacamole

Olía a los perros en los viajes en carro

Olía

a cigarro cuando nos abrazó

Imágenes

4 y 5. México

for

export

Fuente: Cortes propios de la película Emilia Pérez (2024).

Otro acontecimiento del film ampliamente recuperado por los usuarios de redes sociales, sucede cuando Emilia trata de convencer a Rita de quedarse a trabajar con ella en México y son interrumpidas por una madre que busca a su hijo. La mujer se les acerca con un folleto, que Emilia después guarda, para explicar que su hijo es un estudiante desaparecido. Esta escena provocó resonancias, y por ello la búsqueda de paralelismos, con un caso de la vida real que aún conmociona a la comunidad internacional. Si bien, en la película se habla de un grupo de estudiantes que desaparecen en un viaje durante noviembre de 2013 en el estado de Michoacán, y el hecho verídico, de la desaparición forzada de 43 estudiantes fue en 2014, a fines de septiembre y en el estado de Guerrero; son trazables similitudes por el hecho de que, tanto en la escena del film como en la vida real, se trata de estudiantes que se formaban para maestros de primaria, y porque a esto se suma el fuerte impacto que tiene este hecho —aún impune— para Latinoamérica en general y para México en específico.

En efecto, esta escena en particular, así como el modo en el que es tratado el tema de los desaparecidos en la película, han generado resonancias en la prensa internacional, en la prensa mexicana y en las redes sociales, razón por la cual el director del film salió a dar explicaciones (Cisneros, 2025; Sánchez, 2025; Maquicienta, 2025) que lejos de disipar las críticas, desataron una catarata infinita de reacciones. Aquí podríamos preguntarnos qué sucede con el rol de dirección, ¿se suma otro rostro del starsystem a la película y a su universo mediático?, el de un varón blanco y privilegiado de Europa, que, por la controversia, inundó el imaginario del film.

4.3.

Ahora sí, ¿Emilia cambia de vida?

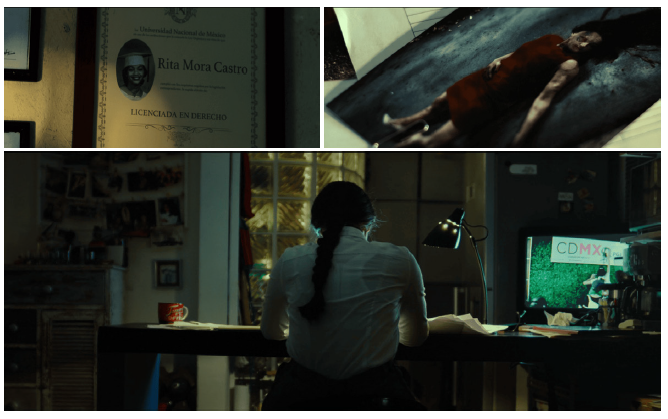

En la mitad de la película, Emilia se convierte en filántropa, con la creación de una ONG financiada por ella —y posteriormente por otros narcotraficantes—, para la búsqueda de desaparecidos. A partir de ese momento, ella se transforma en una persona reconocida e importante del país; vemos que la prensa la persigue, sale en la televisión, discute con los políticos de turno y logra que muchísimas personas la apoyen: tanto buscadoras y buscadores de familiares desaparecidos, como narcos, criminales y asesinos arrepentidos.

La descripción de la ONG sucede principalmente a través de una canción —la vigésima tercera canción del soundtrack que se llama Para (Aitza Terán, Iván Ruiz de Velasco, y The Mexican Choir, 2024)— durante la que vemos casi exclusivamente en planos generales a numerosas personas a las que está dirigida la fundación. Pareciera que las personas que aparecen cantando en la sala de espera o haciendo fila buscan lavar sus culpas o bien, tienen a familiares desaparecidos. Sobre las decisiones formales podemos observar que todos los actores y actrices tienen rostros racializados, el estado anímico general es de una profunda tristeza, cuando dicen frases de contundente dramatismo miran a cámara —esto sucede en casi todas las canciones del film— y su voz ha sido doblada, al español, por cantantes con un acento que no es identificable con ninguna variante correspondiente a Latinoamérica. Lo mismo sucede en toda la banda de voces de la película: la sintaxis de las oraciones es por momentos desacertada y por momentos extraña. Los planos generales dan cuenta de historias comunes, con una narrativa que es general y no particular, lo que parece haber es un personaje colectivo, el pueblo mexicano. Al final de la secuencia, vemos rostros aislados, homogéneos en color y estructura, que se funden a negro.

Imágenes

6 y 7. Víctimas

que se ven como víctimas

Fuente: Cortes propios de la película Emilia Pérez (2024).

4.4.

Sobre los personajes y el espacio

Hasta este momento, Emilia Pérez permite observar una serie de cuestiones, tanto a nivel narrativo en torno a la construcción de los personajes, como en relación con el contexto sociohistórico en el que se enmarca el film, y que como fuimos viendo, es tomado de referencia.

Teniendo en cuenta el perfil de los personajes, su construcción arquetípica y psicológica, y las motivaciones que justifican sus decisiones —lo que posibilita el desarrollo de sus arcos dramáticos—, surgen algunos interrogantes. En primer lugar, sobre Emilia, un personaje que —por lo que habíamos entendido— había dejado atrás su ocupación como narcotraficante y abandonado su cartel; sin embargo, cuando es interpelada por Rita respecto de los aportantes de la ONG, plantea que solo le puede pedir dinero a la gente que conoce. Entonces, ¿ella los conoce, pero ellos no saben quién es?, ¿qué pasó con el cártel que dirige Emilia? ¿Por qué los jefes narcos, delincuentes de élite y políticos corruptos la ayudarían en su misión?, ¿ellos qué ganan? Después está el personaje de Rita que, si bien explica lo desagradable que le resultan esas personas, acepta su dinero; así como una vez lo hizo con Emilia, pero ahora sin tener la urgencia económica. De hecho, parece que es su amor y confianza ciega en Emilia —su única amiga— la llevan a olvidar las contradicciones que la inquietaban al comienzo. De hecho, hacia el final, Rita hace uso de los recursos que le proveen las conexiones con el crimen organizado, cuando contrata un grupo de matones de élite para rescatar a Emilia que fue secuestrada. De repente y sin previo aviso, la vemos absolutamente en posesión de todos los recursos y contactos de Emilia, pero entonces: ¿Rita qué quiere?, ¿cuáles son las motivaciones del personaje? ¿Rita siempre estuvo en contacto con el crimen organizado y quienes espectamos no lo sabíamos? ¿Rita cree en la fundación o simplemente está interesada en el dinero? Estas preguntas nunca quedan claras en la película.

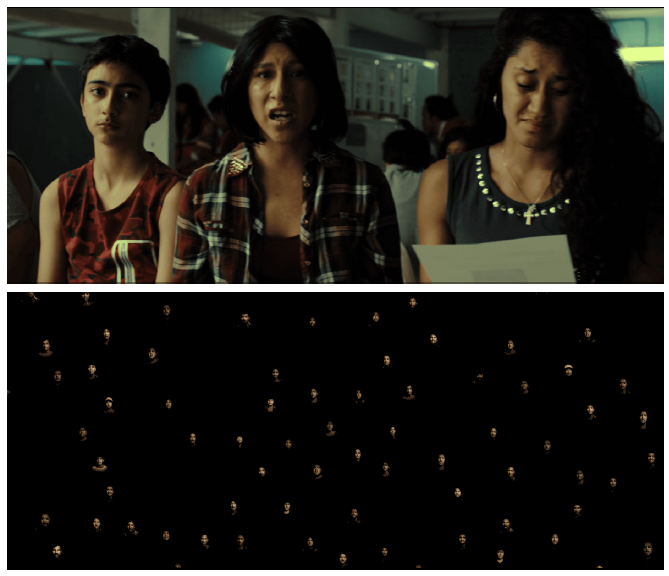

Por último, sobre el personaje de Jessy, si hay algo que la película nunca va a resolver es la forma en la que este personaje habla —algo que se mencionó previamente en este artículo y que fue probablemente uno de los motivos principales de las repercusiones—, en tanto se expresa con una fonética incorrecta, con acento norteamericano, pero con una gramática compleja propia de un hablante de español experto. Esto genera, como se señaló en el marco teórico, una tensión entre la biografía mediática de la intérprete y la verosimilitud narrativa dictada por las expectativas culturales de la audiencia. Porque, además, la actriz habla en inglés más de una vez, y esto no está justificado por la trama, ¿si Jessy no es de México porque nadie nos lo dijo? Una de las canciones que interpreta es sobre su mundo interno, Bienvenida, de Selena Gómez: allí relata la fuente de su depresión mientras está sola en su habitación. Este es quizás el momento más ininteligible de los diálogos de la película, ¿por qué no canta en inglés? ¿Será que pensaron que con su ascendencia latina, visible en el nombre de la actriz, alcanzaba?

Imagen

8. Welcome

Fuente:

Cortes propios de la película Emilia

Pérez

(2024).

Ahora bien, sobre el contexto, el film recurre a algunas inconsistencias que hacen que la trama resulte particularmente inverosímil —para quienes conocen la problemática y el territorio, por lo menos—. Primero, para las madres buscadoras, como para cualquier persona que emprende esta lucha, resultan extremadamente dificultosas las apariciones públicas en medios de comunicación; no solo por la falta de apoyo que reciben, sino porque su vida, una vez mediatizada, corre riesgo. Segundo, sobre los arrepentidos —asesinos, quienes formaron parte de un cártel o tienen información—; este tema se encuentra sumamente complejizado por las redes de control que ejercen los carteles; las personas “que se arrepienten” no callan porque no quieran, sino por las amenazas que reciben, no sólo contra su vida sino contra la de sus familiares, que son perseguidos por este entramado criminal. Las omisiones descritas simplifican un tema extremadamente complejo, lo que sugiere que detrás de ellas hay un profundo desconocimiento o una deliberada banalización del conflicto por parte de quienes realizaron la película; y esto, resulta ofensivo para quienes se ven afectados por la problemática.

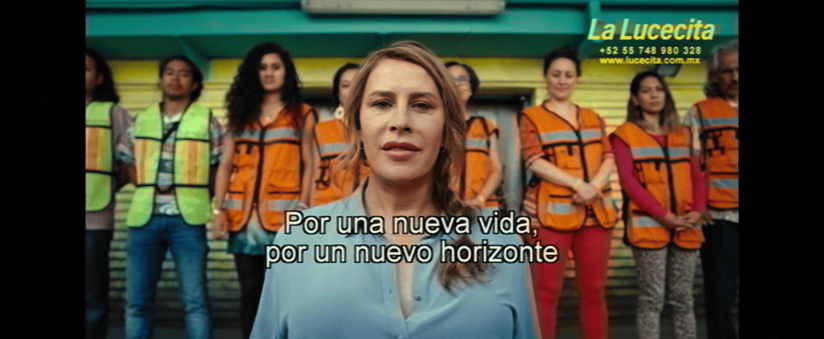

Lo mismo acontece con el tema del perdón, que ya aparece en el alegato de Rita, y se repite en la consigna de la fundación de Emilia, cuando ella —con un acento claramente español-europeo— esgrime: “Aquí no hay culpables, no juzgamos a nadie. Por una nueva vida” (Emilia Pérez, 2024, 1h 17m16s). Porque tanto en México como en el resto de Latinoamérica, existe una lucha activa en torno a la problemática de los desaparecidos y al modo en que deben ser tratados los victimarios. Discusiones que tienen lugar desde las dictaduras militares coordinadas tras el Plan Cóndor hasta la actualidad, con las desapariciones vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. De hecho, si hay un tema que se ha problematizado con más o menos consenso entre los diferentes países, tiene que ver con que el perdón está fuera de discusión: la búsqueda es por justicia para las víctimas, la reparación y el desmantelamiento de los mecanismos —tanto nacionales como internacionales— que le dan perpetuidad a esta problemática.

Imagen

9. ¿Perdón?

Fuente: Cortes propios de la película Emilia Pérez (2024).

4.5.

El infierno está empedrado de buenas intenciones

Previo al desenlace, Emilia se convierte en el centro del relato y asume el rol de nueva protagonista, especialmente cuando se enamora de Epifanía, una mujer que acude a la fundación e introduce por primera vez a una actriz mexicana con un personaje dotado de voz, nombre e historia propia. En paralelo, Jessy —la exesposa de El Manitas— retoma un antiguo romance que le devuelve la felicidad. A partir de allí, el film muestra el descenso a los infiernos de Emilia Pérez: al perder el control sobre su entorno, vuelve a las prácticas de su pasado criminal, ordenando golpear y amenazar al nuevo interés romántico de Jessy, además de quitarle su dinero de forma extorsiva. La violencia escala hasta que Jessy y su pareja secuestran a Emilia para pedir rescate, lo que sucede después de esto abre interrogantes debido a su cuestionable verosimilitud: ¿Por qué Rita no paga el rescate? ¿Por qué Emilia no le cuenta a Jessy que es su ex marido para salvar su vida? La tragedia culmina con la muerte de ambas mujeres, en una fatalidad más anunciada que verosímilmente ejecutada, lo que deja a Rita como heredera de todo y tutora de los hijos de las difuntas.

Para Pier Paolo Passolini (1971),

Un personaje, en el cine, como en cualquier momento de la realidad, nos habla a través de los signos, o sintagmas vivientes, de su acción que, subdivididos en capítulos, podrían ser: 1) el lenguaje de la presencia física; 2) el lenguaje del comportamiento; 3) el lenguaje de la lengua escrita-hablada; todos, precisamente, sintetizados en el lenguaje de la acción, que establece relaciones con nosotros y con el mundo objetivo. (p. 69)

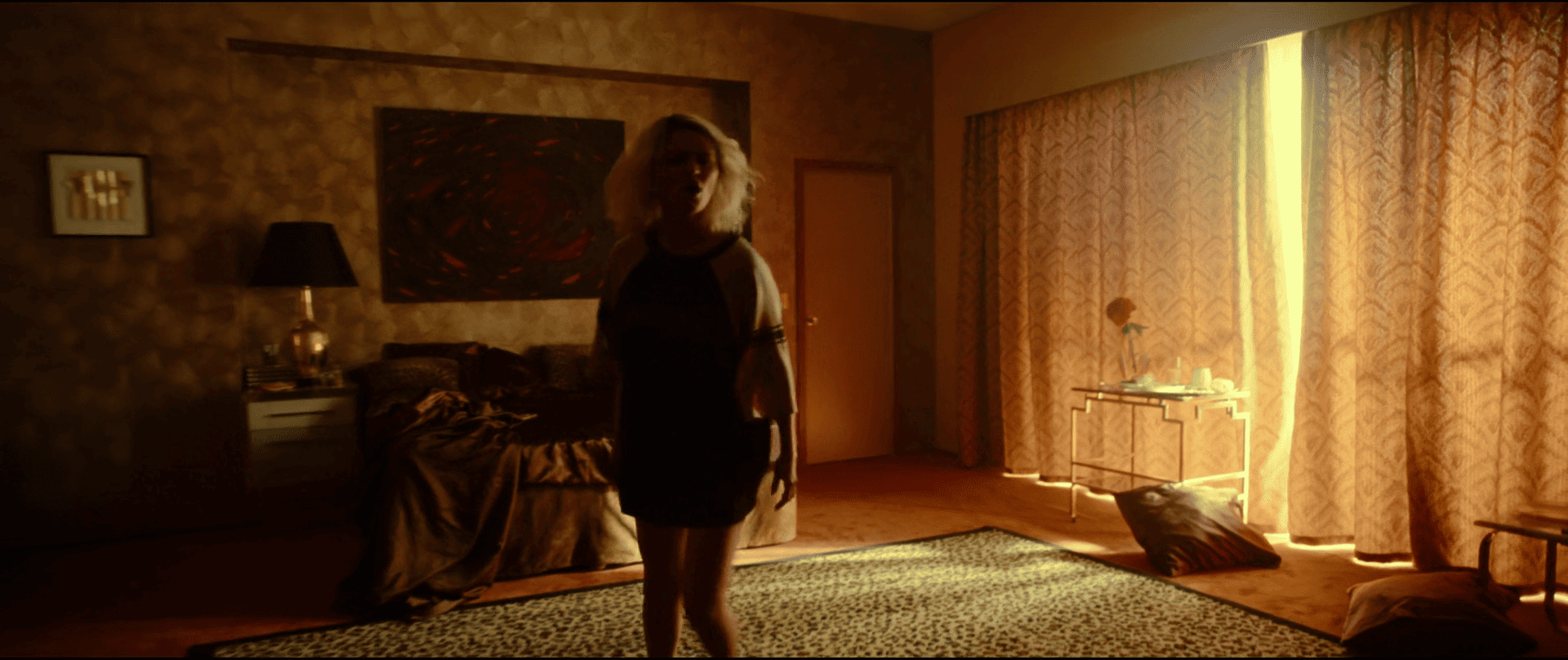

Al considerar los signos recuperados por Pasolini y los aspectos de la trama que mencionamos previamente, se piensa ahora a los personajes en vinculación con quienes espectamos, es decir, su función en relación al cine que conocemos y hemos visto. En esta línea se puede interpretar que, Jessy es una víctima total de las situaciones, cuya inacción es tal que inclusive tras decidir secuestrar a Emilia, duda y no logra ejecutarlo. Además, está al servicio de sus dos hombres, cuya conjunción final culmina en tragedia, desencadenada por el hecho de que ella decide a último momento en favor de su “esposo”, no de su amor. Es en ese sentido que el final es una vuelta al orden, se restaura Rita como la protagonista —la mujer buena, que quiere tener hijos y no ha podido— y la familia heterosexual de buenos valores queda restablecida. En cambio, a Emilia —la mala que sigue siendo mala— se le da muerte de manera humillante en el baúl del amante de su esposa. Entonces, la víctima permanece víctima, la villana es castigada, y la mujer de las buenas intenciones se queda con el dinero y los dos hijos. Porque, quizás, Rita no es un personaje contradictorio, sino ingenuo. Hasta aquí, todo se resuelve en la vida privada de los tres personajes, pero el batacazo final del film, reside en su escena final donde Emilia, tras su muerte, es tomada por el pueblo mexicano como un símbolo de lucha y esperanza; como una santa a la que le llevan flores, le cantan canciones de alabanza y le hacen una procesión. La interpretación de la espiritualidad latinoamericana que hace la película es una caricatura, que encuentra su punto más crítico, en el hecho de que el pueblo mexicano termina venerando a uno de sus victimarios.

Imagen

10, 11, 12 y 13. ¿Qué

ves cuando me ves?

Fuente: Cortes propios de la película Emilia Pérez (2024).

5.

REFLEXIONES

FINALES

En conjunto, las secuencias analizadas muestran que el retrato fílmico —concebido como la articulación entre rostro con voz y biografía mediática— opera en Emilia Pérez como un punto de tensión entre las lógicas del starsystem y la cultura territorial, que se evidencia en la recepción del film. Las decisiones de puesta en escena y los elementos de la banda sonora (acento, entonación, sociolectos, música, ritmos y líricas) no solo construyen personajes y espacios, sino que también proyectan imaginarios que dialogan, confirman o contradicen estereotipos sobre América Latina. Esta configuración evidencia que el fenómeno de este film no puede entenderse únicamente por su relato: sus efectos de sentido son reconocibles en el cruce entre lenguaje cinematográfico, circulación transmedia y expectativas socioculturales ligadas a los rostros de las estrellas.

Sin embargo, en torno a la hipermediatización de este film en particular, sucede algo que llama la atención. Porque la selección de actrices protagónicas en Emilia Pérez no es una sorpresa, en tanto, Hollywood nos ha acostumbrado a ver películas y series de televisión —de diversas culturas y épocas— no solo frecuentemente protagonizadas por actrices y actores reconocidos, sino también habladas en inglés; ya sea que se trate de vikingos, mongoles, coreanos, celtas, romanos, griegos o africanos. Lo problemático, en este caso, podría no radicar sólo en el uso de la lengua, sino en el hecho de que este se inscribe en la pretensión de representar una identidad cultural a partir de una utilización distorsionada de un conflicto social, en una obra saturada de estereotipos. En este sentido, la polémica en torno al film puede leerse menos como una reacción aislada y más como el síntoma de las tensiones actuales entre las políticas de representación, la apropiación cultural, la jerarquización de unas culturas sobre otras en la cultura mainstream, y los discursos sobre diversidad e inclusión que atraviesan la industria audiovisual global.

Pero podríamos preguntarnos entonces, en relación a la polémica desatada en redes, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta disputa? ¿Tiene algo que ver con la lucha contra los migrantes que está desatando el llamado primer mundo?, ¿con la segregación racial que sufren africanos y musulmanes en Europa?, ¿con la expulsión y estigmatización de mexicanos, salvadoreños, hondureños, venezolanos, y demás latinoamericanos, en Estados Unidos? ¿Tendrá acaso que ver con las críticas a la llamada cultura WOKE? ¿Puede tener que ver con una latente reivindicación de los derechos históricamente vulnerados?, ¿con aquello que en Latinoamérica le llamamos el derecho al buen vivir indígena?, ¿con el derecho a decidir feminista?, ¿con la igualdad de derechos por la que pugna la comunidad LGBTIQ+? ¿Será ésta una respuesta paciente, viral, comunitaria y globalizada a tanta subalternización provocada por la cultura hegemónica del Centro global?

El recorrido realizado hasta aquí permite repensar la problemática particular de esta película, mostrando que las tensiones que Emilia Pérez provocó son proyectables a un campo ampliado de producciones culturales. Queda pendiente pensar cómo estas disputas se advierten en otros textos audiovisuales y qué formas cinematográficas se han desarrollado para evitar quedar atrapado en los códigos hegemónicos y universalizantes de lo global. Es por esta razón que el análisis abre la discusión sobre el papel del cine globalizado en la negociación de identidades y representaciones en contextos de alta hipermediatización.

Porque, quizás detrás de todas las voces de usuarios de redes sociales indignados con la película dirigida por el francés Jacques Audiard subyace una memoria colectiva latente, aparece una especie de resistencia por parte de las comunidades más golpeadas por la derechización de la política, una sociedad agraviada y agotada mas no derrotada que dice: sigan haciendo sus películas sobre Bob Dylan o el Mago de Oz, pero déjenos a nosotras y nosotros que hablemos sobre nuestros problemas, déjenos que pongamos nuestros rostros, así no quieran mirarlos. Quizás, y solo quizás, la comunidad latinoamericana trazó un límite, y como dijo un célebre filósofo ficcional (en inglés, para que entiendan): You shall not passvii.

REFERENCIAS

Barthes, R. (1999). Mitologías. Siglo XXI.

Buhler, J. & Neumeyer, D. (2010) Hearing the Movies: Music and Sound in Film History. Oxford University Press.

Cha, S. (2020). Bong Joon-ho celebra la ruptura de la “barrera del lenguaje” en los Oscar. Reuters.

Chion, M. (1993). La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Grupo Planeta.

Cisneros, V. (2025). Jacques Audiard reprocha ataques a Emilia Pérez en México: “Nunca se había hablado tanto sobre los desaparecidos”. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/02/03/jacques-audiard-reprocha-ataques-a-emilia-perez-en-mexico-nunca-se-habia-hablado-tanto-sobre-los-desaparecidos/

De Lauretis, T. (1992). Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine. Cátedra.

Depetris Chauvin, I. (2019). Geografías afectivas: Desplazamientos, prácticas espaciales y formas de estar juntos en el cine de Argentina, Chile y Brasil (2002-2017). Latin America Research Commons.

Fernández, J. L. (2021). Entre el rostro y la voz: mediatizaciones de la individualidad en plataformas mediáticas. deSignis, HORS SERIE, 01, 61-74. https://www.designisfels.net/wp-content/uploads/2021/10/HORS-SERIE-01.pdf

Filmaffinity (s.f.). Premios de Emilia Pérez. Filmaffinity. https://www.filmaffinity.com/es/movie-awards.php?movie-id=671326

Finol, J. E. & Finol, D. E. (2021). La rostrosfera: mediatizaciones entre lo analógico, lo real y lo digital. En C. Voto, J. E. Finol & M. Leone (coords.), El rostro en el horizonte digital latinoamericano (pp. 11–25). UNR Ediciones.

Finol, J. E. (2022). La corposfera: Rostro y pasiones, identidades y alteridades. En Barbotto, S., Voto, C. & Leone, M. (coords.), Rostrosferas de América Latina (pp. 13-29). Aracne.

Guadarrama, A. (2025). Director de Emilia Pérez explica por qué no eligió actrices mexicanas para su película ambientada en México. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/01/16/director-de-emilia-perez-explica-por-que-no-eligio-actrices-mexicanas-para-su-pelicula-ambientada-en-mexico/

Lotman, I. M. (1996). La semiosfera I. Universitat de València.

Lotman, I. M. (2000). La semiosfera: Semiótica de las artes y de la cultura III. Universitat de València.

Martín-Barbero, J. (1991). De los medios a las mediaciones. Ediciones G. Gili.

Mora, L. A. H. (2025). Acusan a Karla Sofía Gascón de ser racista tras polémicas declaraciones en redes: “El islam es una infección”. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/01/30/acusan-a-karla-sofia-gascon-de-ser-racista-tras-polemicas-declaraciones-en-redes-el-islam-es-una-infeccion/

Mulvey, L. (2021). Diálogo intertextual y nueva teoría fílmica feminista. En Colaizzi, G. (ed.), Cine, interculturalidad y políticas de género (pp. 27-44). Cátedra.

Ojeda Briceño, A. (2020). Parasite: la cinta surcoreana que invita a vencer la barrera de los subtítulos y que arrasó en el Oscar. El Comercio. https://elcomercio.pe/luces/cine/parasite-la-cinta-surcoreana-que-invita-a-vencer-la-barrera-de-los-subtitulos-y-que-arraso-en-el-oscar-bong-joon-ho-parasitos-premios-oscar-2020-oscars-noticia/#google_vignette

Pasolini, P. P. (1971). Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como semiología de la realidad. En Metz, C., Della Volpe, G., Pasolini, P. P. & Rocha, G. (coords.), Problemas del nuevo cine (pp. 61-76). Alianza Editorial.

Patino, D. (2024). Eugenio Derbéz critica desempeño de Selena Gómez en la película Emilia Pérez. Ella se defiende. CNN en español. https://cnnespanol.cnn.com/2024/12/09/entretenimiento/eugenio-derbez-critica-selena-gomez-emilia-perez-orix

Prado, C. (2022). Potencia Tortillera. Expresiones filosófico-políticas a partir del archivo digitalizado de la memoria lésbica en Argentina. En Cocciarini, N. & Rojo, P (coords.), Expresiones políticas y movimientos populares de las mujeres e identidades disidentes (81-94). Grupo Montevideo.

Redacción LAVOZ. (2025). Los polémicos tuits de Karla Sofía Gascón: comentarios racistas, insultos a Maradona y más. La Voz. https://www.lavoz.com.ar/espectaculos/cine-series/los-polemicos-tuits-de-karla-sofia-gascon-comentarios-racistas-insultos-a-maradona-y-mas/

Redacción MDZ Show. (2025). Escándalo con Karla Sofía Gascón: la actriz de Emilia Pérez que escribió tuits racistas y puso en jaque su nominación a los premios Oscar. MDZol. https://www.mdzol.com/mdz-show/2025/2/4/escandalo-con-karla-sofia-gascon-la-actriz-de-emilia-perez-que-escribio-tuits-racistas-puso-en-jaque-su-nominacion-los-premios-oscar-1185432.html

Richard, N. (1997). Intersectando latinoamérica con el latinoamericanismo: saberes académico, práctica teórica y crítica cultural. Revista iberoamericana, 63(180), 345-361.

Ríos Arbeláez, J. J. (2025). Así utilizaron inteligencia artificial en Emilia Pérez y The Brutalist: las nominadas a los Oscar. Infobae. https://www.infobae.com/tecno/2025/02/13/asi-utilizaron-inteligencia-artificial-en-emilia-perez-y-the-brutalist-las-nominadas-a-los-oscar

Rodríguez, B. (2025). Eran peores las actuaciones de Emilia Pérez fueron mejoradas con IA. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/funcion/eran-peores-las-actuaciones-de-emilia-perez-fueron-mejoradas-con-ia/1695526

Sánchez, F. (2025). Desaparecidos: una tragedia en Latinoamérica que los Oscar han puesto en la mira. Los Angeles Times. https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2025-03-04/desaparecidos-una-tragedia-en-latinoamerica-que-los-oscar-han-puesto-en-la-mira

Torres, S. (2025). Emilia Pérez usó IA: Voz de Karla Sofía Gascón fue alterada con inteligencia artificial para mejorar su interpretación de las canciones. Tomatazos. https://www.tomatazos.com/noticia/emilia-perez-uso-ia-voz-de-karla-sofia-gascon-fue-alterada-con-inteligencia-artificial-para-mejorar-su-interpretacion-de-las-canciones/

Voto, C., Finol, J. E. & Leone, M. (2021). Presentación. El rostro digital latinoamericano: desafíos y apuestas. En Voto, C., Finol, J. E. & Leone, M. (coords.), El rostro en el horizonte digital latinoamericano (pp. 7-11). UNR Ediciones.

Zavala, L. (2023). Estética y semiótica del cine. Hacia una teoría paradigmática. Universidad Nacional Autónoma de México.

Filmográficas

Audiard, J. (director). (2024). Emilia Pérez [Película]. Why Not Productions.

Gerwig, G. (directora). (2023). Barbie [Película]. Warner Bros.

Nolan, C. (director). (2023). Oppenheimer [Película]. Universal Pictures.

Taylor, J. (creador). (2002-2005). The Osbournes [Serie]. MTV.

Fuentes

audiovisuales, visuales y sonoras

Comedycentralla [@comedycentralla] (2025). Cuando en cierta película dijeron “Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti” me imaginé algo así. ¿Ustedes no? [Imagen]. Instagram. https://www.instagram.com/comedycentralla/p/DFN4xV8x28r/?hl=es-la

Cricrivoz [@cricrivoz] (2025). Esto es solo una propuesta de cómo usar a favor nuestra industria de doblaje, tú qué opinas? [Video]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DF6XtbdP6hV/?hl=es

Ducol, C. & Camille. (2024). Emilia Pérez (Original Motion Picture Soundtrack) [Álbum] Why Not Productions. Spotufy. https://open.spotify.com/intl-es/album/5opMABKtxt1fp2XUzWHFWm

Maquicienta (2025). Absolutamente TODO está MAL con Emilia Pérez: Una 0fensa disfrazada de arte. [Vídeo] YouTube. https://youtu.be/mTlqa5y5yEU

Silvestri, L. (2019). Asimilacionismo, visibilizacionismo, militancia y reforma... guarda con la reforma! - HACL05. [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KIU71hruY_k

The Hollywood Reporter (2025). Zoe Saldaña Wins Her First Oscar: Watch Full Backstage Interview|Oscars 2025. [Vídeo] YouTube. https://youtu.be/MR466u9rM5A?t=339

*

Contribución de autoría: la conceptualización y el desarrollo

integral del artículo es obra de la autora.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DE LA AUTORA

Ana

Paula Compagnucci. Doctora

-candidata- en Semiótica en la Universidad Nacional de Córdoba

(Argentina). Licenciada en Cine y Televisión por la Universidad

Nacional de Córdoba. Investigadora de la Facultad de Artes de la

Universidad Nacional de Córdoba –con

beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas (Argentina)-. Se especializó en el área de dirección

en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de

los Baños (Cuba). Integrante del Comité Académico de la revista

Toma

Uno

de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de

la red Documentalistas Latinoamericanos e integrante del grupo de

investigación “Transitando imágenes y territorios en la

audiovisualidad de Córdoba (2010–2023): cartografías

cinematográficas, dispositivos artísticos y derivas tecnopoéticas”,

Universidad Nacional de Córdoba. Su investigación aborda temáticas

que vinculan los estudios regionalistas sobre el cine con las teorías

fílmicas feministas. Como realizadora audiovisual, dirigió cortos y

largometrajes independientes que abordan problemáticas sociales y

modos de habitar el territorio.

i La puesta en escena hace referencia a todo aquello que organiza el espacio profílmico, lo que está dentro del encuadre, por lo que incluye: Espacio (escenarios, escenografía, objetos, atrezzos), Luz (origen, intensidad, temperatura), Color (blanco y negro, colorimetría), Actuación (movimiento y relación con la cámara de los personajes, vestuario, peinado, maquillaje, diálogos), Puesta de Cámara (profundidad de campo o enfoque, tamaños de planos, ángulos, movimientos de cámara).

ii Los premios que el film recibió hasta el momento son: en “29 Satellite Awards (International Press Academy)” resultó ganadora de Mejor banda sonora (Clément Ducol, Camille) y Mejor canción (Clément Ducol, Camille “Mi Camino”). En Premios Image (2025) - Películas de 2024 ganó el premio Mejor película internacional. En los 30 Critics Choice Awards (Ceremonia 07 febrero 2025) ganó: Mejor actriz secundaria (Zoe Saldaña), Mejor canción (Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille “El Mal”) y Mejor película de habla no inglesa. En los 31º Premios del Sindicato de Actores (SAG) 2025 sacó Mejor actriz secundaria (Largometraje) (Zoe Saldaña). En el 37 Premios del Cine Europeo EFA - Año 2024 ganó: Mejor película, Mejor dirección (Jacques Audiard), Mejor actriz (Karla Sofía Gascón), Mejor guion (Jacques Audiard), Mejor montaje (Juliette Welfling). En el 77 Festival de Cannes 2024 (14-25 mayo) ganó: Mejor actriz (Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gómez) y el Premio del Jurado. En “39 Premios Goya (2025)” ganó Mejor película europea. En “Premios BAFTA 2025 (Academia de cine y TV británica) Ceremonia: 16 febrero” ganó Mejor actriz secundaria (Zoe Saldaña) y Mejor película en habla no inglesa. En “82ª Globos de Oro (2025) - Películas del 2024” ganó: Mejor película - Comedia o musical, Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña), Mejor canción original (Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard "El mal") y Mejor película de habla no inglesa. En la 97va edición de los Oscar (2025) ganó: Mejor actriz de reparto (Zoe Saldana) y Mejor canción (Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard “El Mal”).

iii The Osbournes tiene 4 temporadas y 52 capítulos que salieron por primera vez al aire entre 2002 y 2005, con los índices más altos de audiencia del canal.

iv Actores y actrices que habían triunfado en la época silente de Hollywood perdieron su protagonismo en el cine sonoro, algunos por negarse a adaptarse y otros porque se vieron imposibilitados para hacerlo; como así también otros ganaron gran protagonismo.

v Inclusive considerando la diferenciación entre cara y rostro formulada por Finol (2022), para el cual la cara se transforma plenamente en un rostro, cuando no solo intervienen las características físicas y las relaciones faciales, sino también los movimientos y gestos que adquieren significados específicos en contextos históricos, sociales y culturales.

vi El original: “musicality— an artful organization of sound— extends beyond a film’s music to the sound track as a whole” (Bühler & Neumeyer, 2010, p. 35).

vii La frase: “You shall not pass!” proviene de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, de 2001, cuando Gandalf el Gris se enfrenta al Balrog, impide el avance de la criatura y se sacrifica para permitir la huida de la Comunidad. En la cultura popular la frase representa el sacrificio y la lucha contra un enemigo aparentemente imbatible. Fuera de la película original se ha convertido en una expresión ampliamente utilizada en memes, videojuegos (Dark Souls, League of Legends, World of Warcraft) y otras expresiones audiovisuales como Los Simpson, South Park, Family Guy, Shrek Third (2007), The Lego Movie (2014), Ready Player One (2018).