“Cara

de sirvienta”

Racismo

y discursos sobre los cuerpos de las mujeres negras en Brasili

“Face

of a maid”

Discourses on the bodies of black women in Brazil

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4110

MÓNICA

G. ZOPPI FONTANA

monzoppi@unicamp.br – Campinas – Universidade Estadual de Campinas – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9823-0696

MARIANA

JAFET CESTARI

marianajcestari@cefetmg.br – Belo Horizonte – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Brasil.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4561-173X

CÓMO

CITAR: Zoppi

Fontana, M. G. &

Cestari,

M. J.

(2025).

“Cara

de sirvienta”. Racismo y discursos sobre los cuerpos de las mujeres

negras en Brasil.

InMediaciones de la Comunicación,

20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4110

RESUMEN

El trabajo analiza la construcción discursiva de los estereotipos sobre las mujeres negras en Brasil, centrándose en la discriminación de la figura de la trabajadora doméstica a partir de la forma en que su cuerpo es significado. Desde la perspectiva del Análisis del Discurso, cuyo autor principal es Michel Pêcheux (1975; 1983), en diálogo con los aportes de la teórica feminista negra Lélia Gonzalez (1983), se estudia un corpus compuesto por textos publicados en medios brasileños en torno a dos controversias con gran repercusión en 2013: la aprobación de la enmienda constitucional EMC 72-2013, denominada “PEC das empregadas domésticas” –empleadas domésticas–, proyecto que extendió a las trabajadoras derechos ya garantizados a otros sectores formales en el país, y el programa federal “Más Médicos”, que tuvo como objetivo contratar médicos para trabajar en ciudades con escasez de servicios básicos de salud. El enunciado que dispara el análisis fue la declaración que hizo una periodista en sus redes sociales sobre dicho programa “Más Médicos”: “Perdónenme si es prejuicio, pero estas médicas cubanas tienen cara de sirvienta. ¿Son realmente médicas?” Nos preguntamos cómo se construyen históricamente los significados de la denominación “cara de sirvienta”, atravesados redes de memoria en las que los cuerpos de las mujeres negras son significados (y disputados en sus significados) por los discursos de la esclavitud y de la colonización, de la construcción de la identidad nacional sustentada en el mito de la democracia racial y por los discursos de los movimientos sociales contemporáneos de las mujeres negras. Considerando que la lucha ideológica también tiene lugar en el campo del lenguaje, disputando los significantes y produciendo regímenes de visibilidad, analizamos los desplazamientos y equívocos que afectan esta denominación en las condiciones de producción y circulación de los discursos sobre las “empleadas domésticas” en el espacio público y político brasileño.

PALABRAS CLAVE: ideología, contradicción social, racismo, resistencia, subjetivación.

ABSTRACT

This paper analyses the discursive construction of stereotypes of black women in Brazil, focusing on the discrimination against the figure of the domestic worker. Based on the theory of Discourse Analysis, proposed by Michel Pêcheux (1975; 1983), in dialogue with the theoretical production of black feminist Lélia Gonzalez (1983), a corpus composed of texts published in the Brazilian media around two controversies with significant repercussion in 2013 is analysed: the approval of the bill EMC72-2013, known as the “PEC of domestic workers”, a project that extended to domestic workers rights already guaranteed to other formal sectors in the country, and the federal program "More Doctors", which aims to hire doctors to work in cities with a shortage of basic health services. The statement that triggers the analysis was made by a journalist on her social media about the “More Doctors” program: “Forgive me if it's prejudice, but these Cuban doctors have the face of a maid. Are they really doctors?” We describe how the meanings for the designation “maid’s face” are historically constructed, going through networks of memories in which the bodies of black women are signified (and disputed in their meanings) in the discourses of slavery and colonialism, of the construction of national identity based on the myth of racial democracy and of contemporary social movements of black women. Considering that the ideological struggle also takes place in the field of language, disputing the signifiers and producing regimes of visibility, we analyse the shifts and misunderstandings that affect this designation in the current conditions of production and circulation of social discourses about “maids” in the Brazilian public and political spheres.

KEYWORDS: ideology, social contradiction, racism, resistance, subjectivation.

RESUMO

O trabalho analisa a construção discursiva dos estereótipos de mulheres negras no Brasil, com foco na discriminação da figura da empregada doméstica a partir do modo como é significado seu corpo. Com base na teoria da Análise de Discurso, filiada às pesquisas que têm como principal autor Michel Pêcheux (1975; 1983), em diálogo com a produção teórica da feminista negra Lélia Gonzalez (1983), analisamos um corpus composto por textos veiculados nos meios de comunicação brasileiros em torno de duas polêmicas com repercussão significativa em 2013: a aprovação da emenda constitucional EMC 72-2013, apelidada “PEC das empregadas domésticas”, projeto que estendeu aos empregados domésticos direitos já garantidos aos demais trabalhadores formais no país, e o programa federal “Mais Médicos”, que tem como objetivo contratar médicos para atuarem em cidades com carência no serviço básico de saúde. O enunciado que provoca as análises foi a declaração nas redes sociais de uma jornalista sobre o programa Mais Médicos: “Me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo?” Perguntamo-nos sobre como são construídos historicamente os sentidos para a designação “cara de empregada doméstica”, percorrendo redes de memórias em que os corpos das mulheres negras são significados (e disputados em seus sentidos) nos discursos da escravidão e da colonização, da construção da identidade nacional sustentada no mito da democracia racial e dos movimentos sociais contemporâneos de mulheres negras. Considerando que a luta ideológica se dá também no terreno da linguagem, disputando os significantes e produzindo regimes de visibilidade, analisamos também os deslocamentos e equívocos que afetam essa designação nas condições de produção e circulação dos discursos sobre “empregadas domésticas” no espaço público e político brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: ideologia, contradição social, racismo, resistência, subjetivação.

1.

INTRODUCCIÓN

El 27 de agosto de 2013, una periodista de un importante medio de comunicación brasileño comentó en su página personal de Facebook que las médicas cubanas que habían llegado a Brasil para participar en el programa nacional Más Médicosii, cuyo objetivo era contratar médicos para trabajar en zonas con falta de servicios básicos de salud, tenían “cara de empregada doméstica” (cara de sirvienta)iii. En este artículo describimos la aparición y circulación de este enunciado y la polémica que causó como un acontecimiento discursivo (Pêcheux, 1990), que actualiza y desplaza significados en una red de memorias. En el marco del Análisis del Discurso, alineado con la propuesta teórica de Michel Pêcheux y Eni Orlandi como sus autores más representativos, discutimos el surgimiento y circulación de este enunciado y de la denominación “(cara de) empregada/doméstica”, describiendo las filiaciones de sentido en las que se inscriben y los desplazamientos ideológicos y contradicciones producidos por su enunciación desde diferentes posiciones discursivas.

Utilizamos el concepto de memoria discursiva (Courtine, 1994) para designar las redes de filiación histórica que organizan lo decible, dando lugar a los procesos de identificación a partir de los cuales el sujeto encuentra las evidencias que sustentan/permiten su decir (Pêcheux (1988; Courtine, 1994). En este sentido, la memoria discursiva es el espacio de los efectos de sentido que constituyen para el sujeto su realidad, comprendida como la representación imaginaria (y necesaria) de su relación con lo real histórico que lo constituye.

Al definir la memoria discursiva como “un espacio de estructuración, de regularización de la materialidad discursiva compleja”iv, Pêcheux (2016) afirma que ésta funciona como “aquello que, frente a un texto que aparece como un acontecimiento a ser leído, viene a restablecer los implícitos (…) necesarios para la lectura” (p. 263). Parafraseando al autor, podemos decir que frente a un hecho, la memoria discursiva restablece los implícitos y no dichos que le permiten al sujeto producir su interpretación. Para este autor, la noción de materialidad discursiva debe ser entendida

como un nivel de existencia socio-histórica (del discurso), que no es ni la lengua, ni la literatura, ni siquiera las “mentalidades” de una época, sino que se refiere a las condiciones verbales de existencia de los objetos (científicos, estéticos, ideológicos...) en una coyuntura dada. (…) Se trata de considerar que las formas discursivas en las que aparecen los “objetos” (…) están siempre determinadas coyunturalmente como objetos ideológicos; ni universales históricos ni puros efectos ideológicos de la clase, estos objetos tendrían la propiedad de ser al mismo tiempo idénticos a sí mismos y diferentes de sí mismos, es decir, de existir como una unidad dividida, susceptible de ser inscrita en uno u otro efecto coyuntural, políticamente sobredeterminado. (Pêcheux, 2016, pp. 151-157)

Analizar el funcionamiento paradójico de los objetos discursivos, atravesados por la lucha social y política que produce el sentido y los modos de interpretación, es nuestro objetivo en este trabajo. De esta manera entendemos, de acuerdo con el mismo autor, que

el significado de una palabra, de una expresión, de una proposición, etc., no existe “en sí mismo” (es decir, en su relación transparente con la literalidad del significante) sino que, por el contrario, está determinado por las posiciones ideológicas puestas en juego en el proceso socio-histórico en el que las palabras, expresiones y proposiciones se producen (es decir, se reproducen [y se transforman]). Podríamos resumir esta tesis diciendo: las palabras, expresiones, proposiciones, etc., cambian su significado según las posiciones de quienes las utilizan, lo que significa que toman sus significados en referencia a estas posiciones. (Pêcheux, 1988, p. 160)

2.

ACONTECIMIENTOS DISCURSIVOS

Pêcheux (1990) define el acontecimiento discursivo como el “punto de encuentro de una actualidad y una memoria” (p. 179). Es un elemento histórico discontinuo y externo que afecta a la memoria, produciendo rupturas y desplazamientos. Así, a través del funcionamiento de la memoria en el acontecimiento discursivo, los sentidos producidos repiten y desplazan al mismo tiempo lo ya dicho, produciendo una proyección y un retorno de los procesos discursivos sobre sí mismos, reconfigurando y desestabilizando la serie de repeticiones, dando lugar a nuevas interpretaciones. Consideramos la aprobación de la enmienda constitucional llamada “PEC das empregadas domésticas”v como un acontecimiento discursivo que afecta la red de memoria de los discursos de la esclavitud, de la colonización y de la democracia racial, dando lugar a nuevas posiciones discursivas y a desplazamientos ideológicos, tanto por parte del movimiento de mujeres negras y del movimiento sindical de las trabajadoras domésticas, como por parte de las entidades patronales masivamente representadas en los medios conservadores. La polémica en torno a la aprobación de la ley y su análisis ocuparía más espacio del que se dispone en este artículovi, sin embargo, la publicación de las declaraciones de la periodista brasileña Micheline Borges sobre las médicas cubanas que llegaron a Brasil nos ofrece en su materialidad discursiva compleja un objeto discursivo paradójico, cuyos equívocos y contradicciones condensan de manera emblemática la lucha social y política por el sentido.

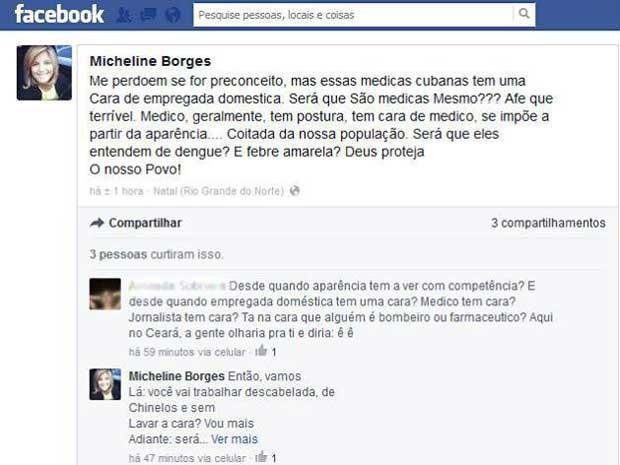

Citamos a continuación las declaraciones de la periodista, publicadas inicialmente en su cuenta personal de Facebook (Imagen 1), tal como fueron reproducidas por un reconocido diario brasileño, causando una gran repercusión inmediata y originando un intenso debate en los medios de comunicación y dentro de los movimientos sociales. Es esta declaración que tomamos como punto de partida para el análisis.

Imagen

1. Publicación

de la periodista Micheline Borges en Facebook recogida por el diario

Globo.comvii

Fuente:

Globo.com

-

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/jornalista-diz-que-medicas-cubanas-parecem-empregadas-domesticas.html

- Consultado el 11/3/2025.

Esta publicación se multiplicó rápidamente en las redes sociales y fue comentada en la televisión y en la prensa. En respuesta a las réplicas indignadas de los internautas, publicadas en su muro, la periodista aún trató de justificarse, antes de eliminar su cuenta de Facebook, expresando lo que se recorta a continuación:

Perdóname si no piensas lo mismo que yo. Paciencia... jajajaja ¡La apariencia sí cuenta! Si llego a una cita y me encuentro con un médico con la cara maltrecha o en una escribanía con un abogado mal vestido, me voy. Lo mismo sucede en un restaurante. Primero se come con los ojos y luego se come con la boca. ¡La apariencia del plato lo es todo!

La publicación de estas declaraciones generó polémica en las redes sociales y más allá, lo que motivó nuestro análisis: exploramos los efectos de sentido producidos por estos enunciados en esa coyuntura brasileña.

¿Qué significa tener una “cara de sirvienta” en Brasil? ¿Cómo está denominación significa en el marco del discurso sobre la alegada “democracia racial” que caracterizaría a la sociedad brasileña, configurada por la memoria de los discursos de la esclavitud y la colonización, que ocultan hipócritamente el racismo que organiza las relaciones sociales y raciales en el país?viii ¿Qué otros discursos disputan el significado de esta denominación hoy en Brasil? Aclaramos que centramos nuestro análisis en el funcionamiento de la denominación “cara de empregada doméstica” y su circulación en el discurso social brasileño, considerando la materialidad lingüística y visual de las enunciaciones que reunimos para componer el corpus, tomadas en su inscripción en diversas regiones de la memoria discursiva, a partir de las que se producen los efectos de sentido.

3.

LAS

CARAS DE LA LUCHA POR EL SENTIDO

Para comenzar el análisis, describimos dos funcionamientos discursivos de esta denominación, uno metafórico y otro metonímico, inspiradas en la propuesta desarrollada por Courtine e Haroche (2016) en su libro sobre la historia del rostro. Según estos autores, existe una tradición de estudios en la cultura occidental que toma como objeto la fisionomía, originando desde el Renacimiento una serie de tratados sobre fisionomía que relacionan el rostro con las emociones y con una codificación social de la civilidad. Para nuestro trabajo resulta de interés central retomar la reflexión de los autores, que interpretan el surgimiento de una noción de civilidad como un nuevo dispositivo de normalización y división/exclusión de los individuos en la sociedad (y sus espacios de convivencia), cuyo fundamento ya no se encuentra en un principio de sangre o herencia (como en el orden feudal aristocrático), sino en una “educación del lenguaje” (entendido en un sentido amplio: lenguaje del cuerpo, del gesto, del rostro y del verbo). En este contexto, en el que los sujetos sociales son distribuidos desigualmente en su valor y en sus espacios por las marcas de sus cuerpos, sus gestos y sus palabras, surgen tratados que enseñan la civilidad, para lo cual se hace necesario descifrar el lenguaje de rostros y cuerpos. Los autores muestran cómo desde el siglo XVI el rostro fue escudriñado, codificado y estandarizado, tanto en su forma física como en sus expresiones, bajo el lema “el rostro habla”, es decir, asumiendo que el cuerpo sería una expresión del alma, hablaría su lenguaje. La fisionomía se convirtió en el “arte del conocimiento del carácter” de las personas por los rasgos faciales. Analizando este proceso, Courtine y Haroche (2016) afirman que el rostro fue interpretado históricamente a partir de dos funcionamientos:

Como metonimia: la cara es la parte princeps de la cabeza y la cabeza es la parte principal del cuerpo. Así, por contigüidad, es la morada del alma. “El rostro es, pues, una metonimia del alma, la puerta frágil de su morada, el acceso –como una ventana entreabierta– a través del cual contemplarla, pero a través del cual también puede aparecer de repente el camino de las pasiones” (p. 39).

Como metáfora: además de estar cerca del alma, el rostro es también su reflejo, su espejo. El rostro es la metáfora del alma, su condensación, su “cuadro resumido”. La fisonomía, al inscribir el rostro en el orden del lenguaje, describe y codifica en él sus operaciones y signos fundamentales: las llamadas figuras. “Es en este sentido que el rostro es la figura del alma y la fisonomía el repertorio de un lenguaje de figuras” (p. 40).

Volvamos entonces a la denominación. En su funcionamiento metonímico, la expresión “cara de empregada doméstica” hace referencia explícita a una parte del cuerpo humano, cara = rostroix. Así, la expresión alude a marcas en el cuerpo que identificarían/caracterizarían a las trabajadoras de forma homogénea. Habría una “cara de sirvienta” que permitiría la identificación social de un colectivo de sujetos, al atribuirles un lugar definido en las relaciones de clase-raza-género. Se observa así un deslizamiento de sentido que conduce desde el cuerpo humano biológicamente significado (sus rasgos físicos) al cuerpo socialmente significado (su función/lugar en la sociedad). La fuerza de la expresión viene dada por el efecto de preconstruido, es decir, porque la denominación se presenta en el enunciado como un elemento que remite a “una construcción previa, externa e independiente”, que irrumpe como efecto de evidencia de lo que “todos saben” y lo que “todos ven” (Pêcheux, 1988). La evidencia de los sentidos ya estabilizados imaginariamente para significar el rostro/cuerpo de las trabajadoras es el resultado ideológico de la construcción histórica de un cuerpo estereotipado negativamente, que surge de la imbricación de rasgos que se refieren al orden racial (textura del cabello, color de la piel, forma del cuerpo), cultural (tipo de peinado, vestimenta, postura, gesto), social (marcas de clase en la ropa, en el habla) y de género (al reducir el trabajo doméstico a una profesión ejercida exclusivamente por mujeres: “As empregadas domésticas”).

Con nuestro gesto de análisis objetivamos justamente cuestionar la evidencia de lo que sea y lo que signifique una “cara de sirvienta”, inscribiendo esta denominación en una

compleja red de sentidos, que hablan del cuerpo en relación con ciertas prácticas socioculturales, comportamientos, lugares, profesiones, (…) en un movimiento de (re)constitución, (re)formulación y circulación de la significación, a partir de la tensión entre la repetición y el desplazamiento de los enunciados. (Zoppi Fontana & Silva-Fontana, 2023, p. 62)

De esta forma, analizamos la estabilidad de los estereotipos, que producen un efecto de fijación y homogeneización de los discursos dominantes, lo que nos lleva a aproximarlos al efecto de preconstruido, definido por Pêcheux (1988).

Esta conexión con el efecto de preconstruido se hace productiva cuando pensamos en el estereotipo como el resultado de un conjunto irrecuperable de acontecimientos enunciativos irrepetibles que produce como efecto la cristalización y fijación de significados al proyectar la repetición de los mismos, lo que borra los enfrentamientos entre formaciones discursivas diferentes e incluso antagónicas a lo largo de la historia. (…) Desde esta perspectiva, no hay cristalización del sentido, sino un efecto de fijación y de evidencia del sentido de los objetos discursivos mediante el ocultamiento de los embates ideológicos y de la historia. (Cestari, 2015, pp. 187 y 188)

En nuestro corpus, la expresión “cara de empregada” también significa la posición de quienes la enuncian, al actualizar una memoria discursiva en la que el cuerpo femenino negro se constituye dentro del marco de una cierta mirada determinada por los discursos fundacionales de la racialización, la colonización y la brasilidad (Cestari, 2015; 2023). Por lo tanto, consideramos que lo que se ve es producido como evidencia ideológica por efecto de preconstruido (Cestari, 2023). Subrayamos la relación desigual de fuerzas entre quienes pueden mirar, decir y significar un cuerpo determinado (Silva-Fontana, 2021; Zoppi Fontana & Silva-Fontana, 2023; Cestari, 2023), y reconocemos que “en las condiciones de producción de la colonización, [hay] un silenciamiento constante de aquellos sujetos que son mirados, descubiertos, dichos” (Silva-Fontana, 2021, p. 55). En otras palabras, los estereotipos raciales y de género son producidos por la exotificación del Otro y la racialización de su cuerpo en el colonialismo, con el fin de significarlo como un cuerpo sin mente, un objeto sin agencia (Cestari, 2015)x. Al mismo tiempo que se construye un cuerpo-otro (Silva-Fontana, 2021), la mirada de quien lo dice “constituye una posición como masculina, blanca, heterosexual y, a veces, colonialista” (França, 2018, p. 30), aun cuando oculte esta posición.

Esta división de la enunciación y de la mirada está en la base da la confrontación entre las posiciones que analizamos y en la lucha que libran las mujeres negras por resignificar los estereotipos no sólo como modo de intervención en los regímenes de visibilidad de sus cuerpos, sino principalmente por el reconocimiento de la relación entre representación y política. La depreciación sufrida por medio de la denominación “cara de sirvienta” que le es dirigida, “produce un reconocimiento negativo que pone en su lugar a la persona cuestionada” (Modesto, 2018, p. 136, énfasis añadido). Al fin y al cabo, lo que está en disputa es que ciertos cuerpos históricamente destinados a ocupar ciertos lugares sociales por el racismo y el sexismo de la cultura brasileña (González, 2020) ocupan otros; y que los lugares reservados para los blancos también están siendo actualmente ocupados por mujeres negras.

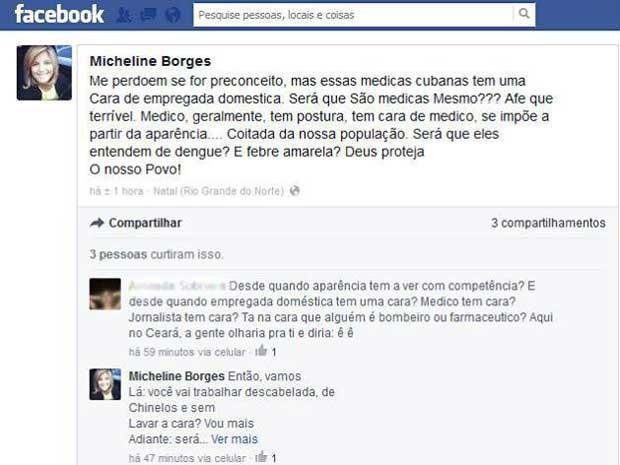

En su declaración inicial, la periodista Micheline Borges no explica lo que sería una “cara de sirvienta”, no hay ni una descripción ni una definición, solo una relación de sinonimia con la palabra “apariencia”. Solamente al ser cuestionada por los internautas en los comentarios a su publicación, la periodista avanza algunas precisiones, en la forma de adjetivos o predicativos: “despeinada”, “en chinelas”, “sin lavarse la cara”, “cara maltrecha”, “mal vestida”. Sin embargo, estas especificaciones no verbalizan los sentidos de discriminación racial embutidos en su declaración, los que fueron inmediatamente entendidos por el público lector. Por ejemplo, en la caracterización caricaturesca (Imagen 2) y en el recorte del artículo periodístico que citamos abajo (Redacción Globo.com, 2013), esa interpretación aparece de forma explícita, así como en la crítica proveniente del movimiento de mujeres negras, que analizamos a continuación.

Imagen

2. Pieza

caricaturesca publicada en el portal Pragmatismo

Fuente:

Pragmatismo

–

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/conselho-de-medicina-quer-que-cubanos-trabalhem-para-medicos-brasileiros.html

- Consultado el 11 de marzo de 2025

El director del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Rio Grande do Norte, Israel Fernandes, informó que analizará la posibilidad de acudir a los tribunales contra la periodista. "Esto es absurdo. En el siglo XXI, que una persona todavía tenga este tipo de pensamiento. No creo que esta chica sea periodista en absoluto. Es racismo, discriminación, es un delito. Me reuniré con los demás miembros del sindicato para analizar la posibilidad de acudir a los tribunales. Ella responderá por estos crímenes. (Redacción Globo.com, 2013)xi

En la declaración de la periodista también se manifiesta una oposición entre los significados de “cara de empregada doméstica” (en femenino) y “cara de médico” (en masculino), en la cual es la segunda expresión que, en la formación ideológica dominante, significa/refiere a la buena apariencia y a la buena postura. Existe, por lo tanto, una diferencia de género, articulada con las determinaciones de clase y de raza, que incide en la interpretación y circulación de estas denominaciones.

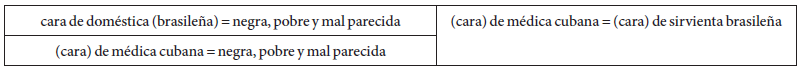

Además de esa oposición explícita, analizamos la oposición entre nacionalidades implícita que se filtra en el debate, vinculando el racismo con la xenofobia, al contraponerla “cara de una médica cubana” a la “cara de una médica brasileña”. En la fuerte repercusión negativa provocada por la publicación de la periodista circularon ampliamente en las redes sociales imágenes que denunciaban la discriminación social y racial históricamente consolidadas para las profesiones prestigiosas, especialmente para la profesión médica (Imagen 3). El rostro blanco de los médicos brasileños ganó visibilidad y circulación social en los medios digitales como efecto de esta confrontación discursiva.

Imagen

3. Publicación

en el blog Geledes

Fuente:

Blog

Geledes

– https://www.geledes.org.br/cotas-raciais-e-hipocrisia-branca/

- Consultado el 11/3/2025.

En el marco del discurso de la blanquitudxii, no se afirma que los médicos brasileños sean blancos, pero se denuncia que el programa Más Médicos contrate médicas cubanas que “no tienen buena apariencia” y que tienen “cara de sirvienta”, actualizando en el acontecimiento discursivo las prácticas racistas de reserva de vacantes en el mercado laboral brasileño, lo que contradice el imaginario dominante de Brasil como un país de democracia racial: para los blancos, la Facultad de Medicina (como en la foto de la graduación de la Universidad Federal de Bahía); para los negros, la profesión de barrendero (como en la foto de la derecha de las personas seleccionadas para trabajar en la Empresa Municipal de Limpieza Urbana de Río de Janeiro).

En este sentido, son reveladoras las reacciones a la implementación del programa Más Médicos por parte de la categoría médica, como el manifiesto “Salud pública y vergüenza nacional”, firmado por asociaciones de la categoría, como la Asociación Médica Brasileña y el Consejo Federal de Medicina (CFM), y la manifestación hostil contra los médicos cubanos, abucheados en los aeropuertos de Brasil por personas vestidas con guardapolvos blancos, como quedó documentado en las fotos reproducidas en las noticias publicadas por la prensa, revelando el racismo que está en la base del rechazo profesional.

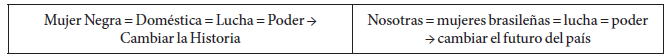

Retornemos ahora la declaración de la periodista Micheline Borges antes citada, en la que señalaba que “¡La apariencia sí cuenta! Si llego a una cita y me encuentro con un médico con la cara maltrecha o en una escribanía con un abogado mal vestido, me voy”. Allí observamos un entramado de estereotipos que funcionan en la evidencia de su significado, borrando su historicidad y la memoria discursiva en la que se inscriben. Esquemáticamente, describimos su funcionamiento como una serie de procesos metonímicos que producen como efecto una relación de sinonimia (Tabla 1):

Tabla

1. Procesos

metonímicos en el entramado de estereotipos discursivos

Fuente:

Elaboración de las autoras.

Como contrapunto necesario, incorporamos en nuestro artículo la voz de quienes, desde el lugar de la lucha política y del activismo contra la discriminación racial, también señalaron la declaración de la periodista como un caso emblemático de prácticas de racismo y xenofobia presentes en la sociedad brasileña. Citamos el texto de Mara Gomes publicado en aquel momento:

Solo por curiosidad, busque 'doctor' en el Google Imágenes.

Sí, esto da miedo, estamos controlados por la gran clase media brasileña. El 27 de agosto vimos lo que una parte de esta pandilla de sabios ignorantes sabía hacer: llamaban “esclavos” a los médicos cubanos y hostigaban su llegada al aeropuerto de Fortaleza. Para ellos se había roto la regla, era ofensivo ver a un médico que no tiene el porte hegemónico que se fabrica constantemente, es decir, el hombre blanco, de clase media y con "cara de médico". No era posible aceptar que lo que vino de Cuba fueran médicas con "cara de sirvienta", ¿cómo lidiar con esto?

Pero, ¿qué significa parecer una sirvienta? ¿Qué significa parecerse a un médico? Brasil tiene tantos médicos blancos y sirvientas negras que esto termina convirtiéndose en un estándar que, desafortunadamente, la clase media burra usa para clasificar a todos. Allí se está cometiendo una injusticia y se trata de una cuestión no sólo de xenofobia, sino de racismo institucional. Se rompió la regla, la clase médica se enfureció, sabemos que no están perdiendo empleos, no es una cuestión de derechos laborales, es algo más fuerte que eso y los que no quieren verlo están ciegos. (Gomes, 2013)xiii

A partir de los análisis realizados por el activismo de las mujeres negras, comprometidas en la lucha política por la igualdad de derechos y el reconocimiento social, nos indagamos sobre el funcionamiento metafórico de la expresión “cara de empregada doméstica”. Como afirma Mara Gomes, se trata de “algo más fuerte” y “los que no quieren verlo están ciegos”. El humorista Latuff, con sus corrosivos chistes gráficos, da visibilidad a la memoria discursiva que está en la base de ese proceso de reificación (Imágenes 4 y 5).

Imágenes

4 y 5. Humor

gráfico de Latuff

Fuente:

Latuff Cartoons –

http://latuffcartoons.files.wordpress.com/2013/09/medicos-cubanos.gif

y

http://latuffcartoons.wordpress.com/2013/04/12/charge-pec-das-domesticas/

- Consultados el 11/3/2025.

4. “BRASIL, MOSTRA TUA CARA!”xiv

¿La denominación “Cara de empregada doméstica” es una metáfora de qué? Una respuesta posible la encontramos si retomamos la tradición brasileña de anuncios de empleo que exigen “buena apariencia” sin mayores especificacionesxv, práctica discriminatoria denunciada insistentemente por el movimiento de mujeres negras. Esa mención a “la buena apariencia” alude a un estándar de belleza eurocéntrico y blanco y a los significados de feo, negro, pobre para aquellos que no se encajan en ese padrón; así, los anuncios discriminan, sin hacer explícitos los criterios raciales de selección, la contratación de trabajadoras negras. También podríamos volver a otra expresión comúnmente usada para calificar ciertos espacios de la ciudad: los llamados “lugares de gente linda”. Si nos preguntamos quiénes y cómo serían las personas supuestamente bellas que definirían esos locales, volveremos a encontrar los criterios de evaluación estética definidos por rasgos sociales y raciales. Esta división de la sociedad y del derecho a moverse por sus espacios y a ocupar ciertos puestos de trabajo, que opone “gente linda/ de buena apariencia”, “con postura”, “capaz”, “bien arreglada”, “bien vestida” a “gente fea/de mala apariencia”, “incapaz”, “sin postura”, “desaliñada”, “mal vestida”, tiene profundas raíces en la historia brasileña, que produjo el discurso de la "democracia racial", a través del cual se silencia y disimula la violencia de las relaciones de explotación económica, de opresión de género y de exclusión racial y social que le dan una “cara” a Brasil. En la historicidad de la interpretación dominante para la denominación “cara de sirvienta” encontramos también el deslizamiento metonímico de lo corporal a lo intelectual, lo que implica un juicio de valor sobre la capacidad intelectual de estos individuos: serían incompetentes o incapaces, estúpidos, (semi)analfabetos.

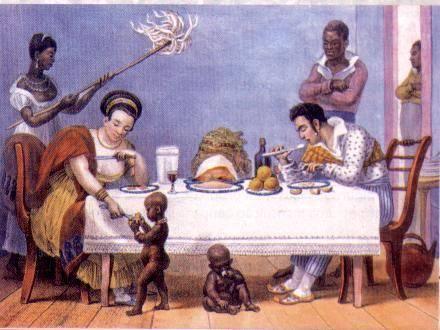

Un grabado decimonónico del pintor Jean-Baptiste Debret (Imagen 6), incluido a modo de ilustración en el texto A PEC das empregadas, os grilhões e as madames, de la escritora Cidinha da Silva, que denuncia los efectos de la memoria de la esclavitud presentes en la polémica sobre la ley, da visibilidad a esta división social, inscribiéndola en la memoria que le da origen y la significa, representada en la imagen que reproduce el lugar servil de la mujer negra en contraposición al de la señora blanca a quien sirvexvi.

Imagen

6.

Grabado pintor Jean-Baptiste Debret

Fuente:

Blog

de Cidinha

-

http://cidinhadasilva.blogspot.com/2013/03/a-pec-das-domesticas-os-grilhoes-e-as.html

- Consultado el 11/3/2025.

El movimiento de mujeres negras, con mayor expresión desde principios de los años ochenta, ha denunciado el mito de la “democracia racial”, según el cual Brasil sería el resultado de un mestizaje armonioso de las razas, lo que se materializa en los estereotipos sobre las mujeres negras, especialmente en las figuras de la mulata y la empregada doméstica, como efecto de un único y mismo proceso de violencia simbólicaxvii. Citamos a Lélia Gonzalez (2020), una de las principales voces que desde el lugar de la intelectual/activista produce la teorización necesaria para analizar la dominación sexual y racial, al reflexionar sobre los estereotipos de mulata, doméstica y mãepreta:

Como todo mito, el de la democracia racial esconde algo más allá de lo que muestra. En una primera aproximación, encontramos que ejerce su violencia simbólica de manera especial sobre las mujeres negras. Pues la otra cara de la deificación del carnaval se produce en la vida cotidiana de esta mujer, en el momento en que se transfigura en la sirvienta. Es por esta razón que la culpabilidad engendrada por su deificación se ejerce con fuertes acusaciones de agresividad. Es también allí donde se constata que los términos “mulata” y “sirvienta” son atribuciones para un mismo sujeto. La denominación dependerá de la situación en la que se nos mire. (p. 80)

Si consideramos los efectos ideológicos del mito de la democracia racial en Brasil, comprendemos que el tema del mestizaje a menudo se comprometa con las prácticas de dominación racial presentes incluso cuando no se las explicita. Por citar un ejemplo presentado por Gonzalez (1983), en la figura de la mulata habría un proceso discursivo de hipersexualización que transforma los sentidos negativos de “la mala apariencia” de la mujer negra en una síntesis positiva de la brasilidad auténtica, simbolizada en el cuerpo de una mujer deseada y sensual. A partir de esta autora, describimos la figura de la doméstica (así como la de la mulata) como constituida por el discurso de la democracia racial como si fuera una pura evidencia, algo del orden del mundo real, lo que oculta la historicidad de los sentidos y de los sujetos. Los significados atribuidos a la “mulata” y a la “doméstica” fueron naturalizados a tal grado por el discurso dominante a lo largo de la historia que hoy constituyen, como señala Gonzalez (2020) en su texto, atributos de un mismo sujeto que aparece así ontologizado a partir de los lugares sociales y de las profesiones que puede ocupar: “Una mujer negra, naturalmente, es cocinera, limpiadora, sirvienta, cambiadora de autobús o prostituta. Basta con leer el periódico, escuchar la radio y ver la televisión” (p. 78).

La aprobación de la Enmienda constitucional conocida como la “PEC das empregadas domésticas” llevó ferozmente al debate público los discursos y prácticas de opresión política, dominación racial, explotación económica y exclusión social. La lucha histórica por los derechos laborales de las trabajadoras domésticas ganó visibilidad pública, al mismo tiempo que se revelaron las formas disimuladas de explotación de clase, ejercidas cínicamente mediante el discurso de las relaciones de familiaridad (“você é quase da familia” [eres casi de la familia]). El texto de Cidinha da Silva (2013), reproducido por medios de comunicación negros, como el Blog Geledés-Instituto de Mujeres Negras, está fuertemente inscrito en la actualidad del acontecimiento discursivo, disputando significados a través del análisis y la denuncia de los enunciados naturalizados por el discurso de la democracia racial.

Ojalá caminemos, por un lado, para acabar con el “eres casi familia”, y por el otro, para extirpar del mapa el discurso pasivo de las trabajadoras privadas de todo: el doloroso "mis patrones tienen tan buen corazón, me tratan tan bien". Son dos caras de la misma moneda. La patrona pasa el azúcar (ropa usada, comida sobrante) sobre la explotación de las sirvientas, comparte de manera simbólica y subordinada el mundo que un minúsculo salario no puede comprar. La otra cara de la moneda, privada de lo básico, incluso del derecho al trabajo para mantener una existencia digna, tiende a contentarse o a engañarse con el buen corazón de las manos tiránicas. (da Silva, 2013)xviii

Como acontecimiento discursivo, la aprobación de la “PEC das empregadas domésticas” rompe con una serie de repeticiones, de significados estabilizados e históricamente naturalizados; así, produce una ruptura en la memoria discursiva dominante y abre espacio para una nueva serie de formulaciones que ponen en circulación significados silenciados a lo largo de los años de dominación. En la historia de las múltiples prácticas de resistencia llevadas a cabo por las mujeres negras, destacamos los movimientos de las trabajadoras domésticas desde mediados de la década de 1930 y las organizaciones feministas de mujeres negras a partir de la década de 1970. De hecho, una de las regularidades del movimiento de mujeres negras es denunciar la continuidad de la situación vivida entre las antepasadas esclavizadas y las trabajadoras libres contemporáneas, como consecuencia de la esclavitud, pero también del racismo estructural, como lo demuestran los textos de González (1982), de los que citamos ahora un artículo publicado en la revista feminista Mulherio:

Nuestra situación actual no es muy diferente de la vivida por nuestras antepasadas: después de todo, la trabajadora rural de hoy no difiere mucho de la “esclava de la hacienda” de ayer; la sirvienta no es muy diferente de la “mucama” de ayer”. (p. 9)

Esta continuidad histórica también fue objeto de estudio en la academia, que se posicionó frente a la aprobación de la PEC de las trabajadoras domésticas, interviniendo activamente en la producción de sentido para el acontecimiento discursivo. Traemos un fragmento del artículo de Ricardo Antunes (2013), profesor de Sociología del Trabajo, que analiza “La rebelión del comedor”, en una clara referencia al grabado de Jean-Baptiste Debret (Imagen 6) y a las interpretaciones afiliadas al discurso de la democracia racial, que tiene un importante ícono en el tristemente célebre libro Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre (2003):

Si la historia es única en sus diferentes épocas, algo similar está sucediendo en Brasil en el siglo XXI, después de la expansión de los derechos de las trabajadoras domésticas. Nuestro origen esclavista y patriarcal, concebido entre la casa grande y la senzala, supo amoldarse al avance de las ciudades. La modernización conservadora dio longevidad al servilismo de la casa del señor para las familias de la ciudad. Las clases dominantes siempre han reclamado las ventajas del urbanismo con los beneficios del servilismo, con un séquito de cocineros, limpiadores, conductores, niñeras, amas de casa y, más recientemente, entrenadores personales para mantenerse en forma, recepción de vehículos en restaurantes, etc. Con las clases medias, el quid pro quo es mayor: sus miembros más tradicionales y conservadores actúan casi como un espejo deforme de las clases propietarias y vociferan la “rebelión del comedor”: no será extraño que comiencen a defender el derecho de las trabajadoras a que no se amplíen sus derechos. Y su principal bandera ya está indicada: están en contra de la ampliación de los derechos de las trabajadoras domésticas para evitar el desempleo. (Antunes, 2013)

5.

DE “EMPREGADA DOMÉSTICA” A DIPUTADA: LAS MUJERES EN LA POLÍTICA

Como hemos visto en los análisis, el acontecimiento discursivo de la “PEC das empregadas domésticas” dio visibilidad a sentidos largamente silenciados que trajeron a la escena política la memoria del discurso esclavista y de las luchas del movimiento negro y específicamente de las mujeres negras contra la explotación. Como efecto de la lucha contra la opresión, la denominación “cara de empregada” se vio afectada por un proceso de metaforización que desplazó sus significados, pasando a legitimar y elogiar la práctica de estos sujetos sociales. A partir de marzo de 2013, la mención a las “empregadas domésticas” cobró una nueva y mayor circulación en el discurso social y, a través de un proceso de metaforización, comenzó a significar de manera emblemática los discursos de la resistencia a la opresión de género y racial.

La imagen de la diputada Benedita da Silva (Imagen 7) hablando en el Parlamento en la sesión en honor al Dia das Empregadas Domésticas –celebrado el 29 de abril de 2014– puede considerarse un ícono de este funcionamiento metafórico: la sirvienta que llegó al poder y que da cuerpo, cara y voz a la lucha contra la opresión.

Imagen

7. La

diputada Benedita da Silva hablando en el Parlamento

Fuente:

Globo.com

–

https://extra.globo.com/noticias/brasil/benedita-usa-uniforme-de-empregada-domestica-em-sessao-da-camara-12335808.html

- Acceso a la Cámara de Divulgación el 11/32025.

Esta imagen fue reproducida por diversos medios de comunicación y comentada en las noticias. A modo de ejemplo el siguiente recorte:

La diputada Benedita da Silva (Partido de los Trabajadores) vistió un uniforme de sirvienta en el día de homenaje a la clase en una sesión de la Cámara de Diputados el martes. Se propuso una sesión especial para honrar a las trabajadoras, que fue presidida por Benedita. “No es demagogia estar aquí. Es algo de la piel, del corazón, de las venas y de la lucha”, dijo Benedita, quien recordó las victorias de la clase como la aprobación de la “PEC das Domésticas”. “Llegamos con mucho esfuerzo, compromiso y dedicación por esta causa. Ciertamente, nuestra victoria será completa después de la regulación de los derechos aún pendiente, pero ya podemos celebrar la reparación histórica y el reconocimiento alcanzado desde la equiparación de derechos con la aprobación de la “PEC das Domésticas”xix.

En las declaraciones de la diputada irrumpen nuevos sentidos para la mención a un cuerpo y una “cara de sirvienta”, cuyos significados peyorativos, como hemos visto, están presentes y naturalizados en la sociedad brasileña. La imagen de la diputada en el púlpito parlamentario, flanqueada por la bandera brasileña, discursando con atuendo de “sirvienta”, metaforiza visualmente el proceso de empoderamiento de las mujeres negras que resultó de las prácticas de resistencia de clase, género y raza emprendidas colectivamente. Representarse/identificarse como “sirvienta” a través de la vestimenta “no es demagogia, es algo de la piel, del corazón, de las venas y de la lucha”, planteó la diputada.

Como una reacción simbólica a la forma en que las mujeres negras son vistas en la sociedad, estereotipadas con “cara de sirvienta”, da Silva, cuyo cuerpo ocupa un espacio mayoritariamente masculino y blanco (el parlamento), vistiendo el uniforme de la categoría, encarna en el decir y “en la piel, en el corazón y en las venas”) el cuerpo de muchas otras mujeres. En la contradicción entre los sentidos despreciativos fijados en el estereotipo y el movimiento de desplazamiento ideológico producido por la demanda de reconocimiento político y social, la enunciación de la diputada en su efecto performativo, al mismo tiempo que representa el cuerpo de una colectividad, enuncia la demanda de esa colectividad, encarnando un nosotras político que proclama “nuestra victoria”. Enunciar desde el lugar de “sirvienta”, exigiendo reconocimiento social más allá de la estigmatización producida por el discurso dominante, “permite un movimiento de subjetivación necesario en la lucha contra la reificación de estos sujetos en la historia, posibilitando la constitución de una posición discursiva no subordinada que pueda denunciar la opresión” (Zoppi Fontana, 2017a, p. 69), exigir derechos y celebrar conquistas.

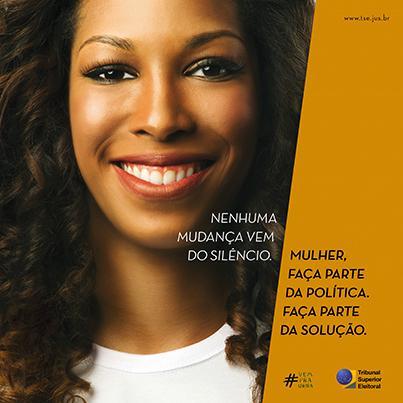

Aún en la estela de este proceso de metaforización que resignifica a las trabajadoras domésticas negras como un ícono de resistencia a la dominación racial y la explotación de clase, tenemos las imágenes y enunciados de la primera campaña publicitaria –como lo que ilustra la Imagen 8– del Tribunal Superior Electoral (TSE) denominada Mujeres en la Política, lanzada el 19 de marzo de 2014xx.

Imagen

8.

Reproducción de la campaña publicitaria del Tribunal Superior

Electoral

Fuente:

Sitio

Justicia Eleitoral de Brasil -

https://www.justicaeleitoral.jus.br/tse-mulheres/

- Consultado el 11/3/2025.

La campaña, difundida en todos los medios de comunicación del país (radio, televisión y prensa), es integrada por un video, un cartel, dos pancartas, dos spots radiales y una nota de prensa. El cartel y las pancartas muestran, aquella campaña, la imagen de una mujer negra. Uno de los spots radiales, titulado “Cocinera Dadá”, reproduce la voz de una figura bien conocida en Bahíaxxi, que se identifica como “negona” y “cozinheira” y que menciona explícitamente a la profesión de “doméstica”. Reproducimos íntegramente el texto pronunciado por el personaje en el spot:

Soy la negra Dadá, una cocinera de Bahía. Trabajé duro para llegar aquí: fui sirvienta, fui vendedora ambulante... Hoy puedo decir que soy una mujer exitosa, pero sé que para que todas las mujeres en Brasil sean ganadoras, necesitan conquistar más espacios y luchar por sus sueñosxxii.

Además del título Mujeres en la Política y del objetivo de la campaña, “animar a las mujeres a participar en la política del país, postulándose para los cargos electivos que estarán en juego en octubre de 2014”, el lema que identifica la campaña también destaca las identificaciones de género: “Las mujeres tenemos el poder de decidir el futuro del país”. Describimos abajo (Tabla 2) el proceso metafórico que se evidencia en el material de la campaña a partir de los desplazamientos y sustituciones de palabras y de sentidos:

Tabla

2. Descripción

de la metaforización reconocida en la campaña publicitaria Mujeres

en la Política

Fuente:

Elaboración

de las autoras.

Sin embargo, no podemos dejar de notar que tanto en el spot radial de la campaña del TSE como en las declaraciones de la diputada Benedita da Silva, la profesión de trabajadora doméstica es significada como un pasado ya cerrado, como el primer paso dado en un camino de ascensión social posible a través del esfuerzo individual: un proceso discursivo que analizamos en otro texto como “la alegoría del éxito” (Zoppi Fontana, 2017b), señalando los efectos del discurso neoliberal en la interpretación de las prácticas de resistencia a la opresión de género y a la racialización de las trabajadoras domésticas.

6.

“CARA DE SIRVIENTA”: OBJETOS PARADÓJICOS Y LUCHA IDEOLÓGICA

Al inicio de este trabajo definimos, a partir de la teoría del Análisis del Discurso, el funcionamiento paradójico de los objetos discursivos por efecto de las contradicciones de sentido producidas en la lucha ideológica. Como dice Pêcheux (2011), autor al que seguimos desde el punto de vista teórico en el desarrollo de este trabajo,

en el campo del lenguaje, la lucha ideológica de clases es una lucha por el significado de las palabras, expresiones y frases, una lucha vital para cada una de las clases que se enfrentan a lo largo de la historia hasta el presente. (p. 273)

El análisis de los procesos metafóricos y metonímicos que significan la denominación “cara de sirvienta” nos permite avanzar en esta reflexión. Como hemos demostrado, esta expresión se caracteriza, en su materialidad discursiva compleja (lengua + imagen), por condensar procesos discursivos que se inscriben en memorias antagónicas: los efectos de sentido de las prácticas esclavistas inscritos como discurso de democracia racial y los efectos de sentido de las prácticas de resistencia y las luchas del movimiento negro, presentes como crítica social y apelo a la movilización política. Para interpretar las relaciones de fuerza contradictorias existentes entre estas posiciones ideológicas, recurrimos nuevamente a Pêcheux (2011), cuando define el funcionamiento de los objetos discursivos paradójicos:

La singularidad de estas luchas de desplazamiento ideológico, que se dan en los más diversos movimientos populares, consiste en la aprehensión de objetos paradójicos (constantemente contradictorios y ambiguos), que son simultáneamente idénticos en sí mismos y se comportan antagónicamente en relación a sí mismos (…) Estos objetos paradójicos (bajo el nombre de Pueblo, Ley, Trabajo, Género, Vida, Ciencia, Naturaleza, Paz, Libertad) funcionan en relaciones de poder móviles, en transformaciones confusas, que conducen a acuerdos y oposiciones extremadamente inestables. (p. 115)

En la lucha ideológica en torno a la expresión “cara de empregada doméstica”, los significados que menoscaban el rostro y el cuerpo de las trabajadoras, históricamente naturalizados desde la época de la esclavitud, fueron desestabilizados y resignificados por el acontecimiento discursivo de la aprobación de la Enmienda constitucional. La denuncia realizada por el movimiento de mujeres negras contra la expresión "cara de empregada" usada por la periodista reveló el racismo presente en ella y permitió la incorporación de nuevos sentidos a la circulación e interpretación de esta denominación, inscribiéndola en una memoria que la invistió de una valoración ideológica positiva, interpretándola como símbolo de una memoria de lucha y resistencia. Así, como hemos visto en los análisis, la trabajadora doméstica se convirtió en la metáfora viviente de un sujeto colectivo movilizado políticamente. En este sentido, su rostro/cuerpo/voz representó el empoderamiento de las mujeres en la política y su capacidad de acción colectiva. Estos sentidos, resignificados por el aparato jurídico del Estado (TSE), se ven afectados por la coyuntura política brasileña de la época, en la que la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se postulaba para la reelección en octubre de 2014, compitiendo con otra candidata por la preferencia del electorado.

Por otro lado, y contradictoriamente, también podemos sentir los impactos de un discurso que despolitiza la interpretación movilizadora y contestataria de esta denominación y de esta metáfora en el proceso de lucha social contra el racismo y la explotación de clase. Vemos emerger y ganar bastante circulación en los grandes medios de comunicación un discurso que hace deslizar los sentidos hacia el campo semántico de la superación personal: la “doméstica luchadora/guerrera”, que supera las dificultades de su origen a través del puro esfuerzo personal. En este sentido, reportajes más recientes sobre otras “ex trabajadoras domésticas” que forman parte del gobierno federal muestran esta tendencia discursiva a vaciar los significados políticos de la lucha colectiva e imponer los significados morales e individualizantes de la superación personal. No es casualidad que la figura elegida para estos reportajes haya sido la entonces ministra del Tribunal Superior del Trabajo, Delaide Miranda Arantes, quien convenientemente es blancaxxiii.

Sea como la metáfora política de la “doméstica” que encarna con su rostro/cuerpo/voz la resistencia colectiva a la opresión, sea como la metonimia de la “doméstica” individualizada, que se supera con su propio esfuerzo y lucha personal, la denominación “cara de empregada doméstica” y los significados que se (des)organizaron en torno a ella como efecto del acontecimiento discursivo, muestran el funcionamiento paradójico de los objetos discursivos y su dimensión política irrefutable.

REFERENCIAS

Antunes, R. (2013). A revolta da sala de jantar. Estadão. https://www.estadao.com.br/cultura/a-revolta-da-sala-de-jantar/?srsltid=AfmBOoqZMdv6bxpS2oyq6IPJ1bs8hLoT62zklwH-lHqSveNkCq6rMnFC

Bento, C. (2022). O pacto da branquitude. Companhia das Letras.

Cestari, M. J. (2015). Vozes-mulheres negras ou feministas e antirracistas graças às Yabás. Tese de Doutorado em Linguística, Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/963234

Cestari, M. J. (2023). Costura da memória: Rosana Paulino e o olhar sob(re) corpos de mulheres negras. Em Ferreira, M. C. L. & Vinhas, L. (Org.), O corpo na Análise do Discurso. Conceito em movimento (pp. 255-278). Pontes.

Cestari, M. J., Chaves, T. V. & Baldini, L. (2021). O pretuguês, a língua materna e os discursos fundadores da brasilidade. Em Zoppi Fontana, M. G. & Biziak, J. (Org.), Mulheres em discurso: lugares de enunciação e corpos em disputa (pp. 27-52). Pontes Editores.

Courtine, J.-J. & Haroche, C. (2016). História do rosto. Exprimir e calar as emoções (do século XVI ao século XIX). Vozes.

Courtine, J.-J. (1984). Le tissu de la mémoire: quelques perspectives de travail historique dans les sciences du langage. Langage, 114, 5-12. https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1994_num_28_114_1673

da Silva, C. (2013). A PEC das Domésticas, os grilhões e as madames. Blog da Cidinha. http://cidinhadasilva.blogspot.com/2013/03/a-pec-das-domesticas-os-grilhoes-e-as.html

Damasceno, C. (2011). Segredos da boa aparência: da “cor” à “boa aparência” no mundo do trabalho carioca (1930-1950). EDUFRRJ.

França, G. R. A. (2017). Por lentes de Gênero e Raça: Análise de discursos sobre uma brasilianidade. Em Zoppi Fontana, M. G. & Ferrari, A. J. (Org.), Mulheres em discurso: identificações de gênero e práticas de resistência (pp. 81-98). Pontes.

Freyre, G. (2003). Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob regime da economia patriarcal. Global.

Gonzalez, L. (1982). E a trabalhadora negra, cumé que fica? Jornal Mulherio. 7.

Gonzalez, L. (2020). Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Em Rios, F. & Lima, M. (Org.), Por um feminismo afro-latino-americano (pp. 75-93). Zahar Editores.

hooks, b. (1995). Killing rage: Ending racism. Henry Holt and Company.

Mbembe, A. (2018). Crítica da Razão Negra. N-1 edições.

Modesto, R. (2018). Interpelação ideológica e tensão racial: efeitos de um grito. Littera: Revista de Estudos Linguísticos e Literários, 9(17), 124-145. https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera/article/view/10378

Pêcheux, M. (1988). Semântica e discurso. Uma crítica à afirmação do óbvio. Ed. Unicamp.

Pêcheux, M. (1990). O discurso: Estrutura ou Acontecimento. Pontes.

Pêcheux, M. (2011). As massas populares são um objeto inanimado? Em Orlandi, E. (Org). Análise de discurso: Michel Pêcheux (pp. 251-273). Pontes.

Pêcheux, M. (2011). Metáfora e interdiscurso. Em Orlandi, E. P. (Ed.), Análise de Discurso: Michel Pêcheux (pp.151-161). Pontes.

Pinho, O. (2004). O efeito do sexo: políticas de raça, gênero e miscigenação. Cadernos Pagu, 23, 89-119. https://doi.org/10.1590/S0104-83332004000200004

Redacción Globo.com (2013). Jornalista diz que médicas cubanas parecem “empregadas domésticas”. Globo.com. https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/jornalista-diz-que-medicas-cubanas-parecem-empregadas-domesticas.html

Silva-Fontana, L. (2021). O discurso do colorismo no Brasil: processos de racialização e genderização nos dizeres da identidade nacional e das mídias negras. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, Brasil. https://repositorio. unicamp.br/acervo/detalhe/1166986

Zoppi Fontana, M. & Silva-Fontana, L. (2023). Corpo, gênero e raça: reflexões sobre uma abordagem discursiva do corpo. Em Ferreira, M. C. L. & Vinhas, L. (Org.), O corpo na Análise do Discurso. Conceito em movimento (pp. 57-87). Pontes.

Zoppi Fontana, M. G. & Cestari, M. J. (2014). “Cara de empregada”: Discursos sobre os corpos de mulheres negras no Brasil. Rua, 20 anos, 167-185. https://www.labeurb.unicamp.br/rua/artigo/capa?publicacao_id=11

Zoppi Fontana, M. G. (2002). Acontecimento, arquivo, memória: às margens da lei. Revista Leitura, 30, 175-205. https://doi.org/10.28998/2317-9945.200230.175-205

Zoppi Fontana, M. G. (2005) Objetos paradoxais e ideologia. Revista Estudos da língua(gem), 1(1), 15-37. https://doi.org/10.22481/el.v1i1.977

Zoppi Fontana, M. G. (2017a). “Lugar de fala”: enunciação, subjetivação, resistência. Conexão Letras, 12(18), 63-71. https://doi.org/10.22456/2594-8962.79457

Zoppi Fontana, M. G. (2017b). Domesticar o acontecimento. Metáforas e metonímias do trabalho doméstico no Brasil. Em Zoppi Fontana, M. G. & Ferrari, A. J. (Orgs.), Mulheres em Discurso. Processos de identificação e práticas de resistência (pp. 123-162). Pontes.

*

Contribución de autoría: Todas

las etapas de elaboración del artículo fueron realizadas

conjuntamente y en partes iguales por las autoras. Las autoras

revisaron y aprobaron el contenido final del manuscrito.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio se encuentra disponible para su uso público en los enlaces citados en el texto, y están a disposición de los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DE LAS AUTORAS

Mónica

G. Zoppi Fontana. Doctora

en Lingüística por la Universidade Estadual de Campinas (Brasil).

Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Profesora Titular del Departamento de Lingüística del Instituto de

Estudios del Lenguaje de la Universidade Estadual de Campinas, donde

trabaja en cursos de grado y posgrado stricto

sensu.

Tiene experiencia docente y en investigación en el área de

Lingüística, con énfasis en las especialidades de Semántica de la

Enunciación, Análisis del Discurso y Políticas Lingüísticas. Sus

líneas de investigación abordan la relación entre género,

lenguaje e ideología. Es creadora del blog #LINGUÍSTICA, destinado

a la divulgación de los estudios lingüísticos, premiado por la

Asociación Brasileña de Lingüística (ABRALIN). Actuó como

profesora visitante en diversas universidades, entre ellas:

Universidad Autónoma de Xochimilco (México), Universidad Pedagógica

Nacional (México), Universidad de Buenos Aires (Argentina),

Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Universidad Nacional de

Misiones (Argentina), Universidad de Córdoba (Argentina), Université

de Paris 13-Villetaneuse (Francia) y University of Montana (Estados

Unidos).

Mariana Jafet Cestari. Doctora en Lingüística por la Universidade Estadual de Campinas (Brasil). En 2017, obtuvo el premio a la mejor tesis por la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Profesora del Departamento de Lenguaje y Tecnología del Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais, donde trabaja como docente de grado y de posgrado. Su experiencia en docencia e investigación abarca, principalmente, la línea del Análisis del Discurso. Sus temas de investigación abordan y entrecruzan la relación entre género, raza, discurso, memoria y procesos de subjetivación.

i Este artículo es una versión revisada y aumentada de un texto anterior (Zoppi Fontana & Cestari, 2014), publicado por las autoras en el contexto del gobierno de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Anticipa, por lo tanto, la escalada de prácticas y discursos racistas que se apoderaron del país a partir de la campaña electoral y el gobierno de Jair Bolsonaro (2018-2022). Contó con apoyo financiero del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de Brasil, Beca PQ-1C, proceso 308973/2013-5.

ii Con la implementación del programa Más Médicos, en 2013, se contrataron más de 12 mil médicos de manera temporal. Los cubanos representan alrededor del 80% de estos médicos y más de la mitad de este porcentaje está compuesto por mujeres. Véase: https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/as-medicas-imigrantes-cubanas-e-os-preconceitos-encadeados/

iii Aunque el caso se remonta a más de diez años, destacamos que no se trata de un hecho aislado. Sin ánimo de ser exhaustivas, mencionamos algunos hechos más recientes: en 2017, el fiscal de São Paulo, Rogério Zagallo, publicó en Facebook que un juez del Tribunal de Justicia de Amazonas tenía “carinha de fazerfaxina” (carita de quien limpia) – Véase: https://www.conjur.com.br/2017-jan-08/promotor-justica-sp-desembargadora-cara-empregada/ ); ese mismo año, Miss Brasil Monalysa Alcântara sufrió ataques racistas en Internet diciendo que ella tenía “cara de empregadinha” (cara de sirvientita). Véase: (https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/08/24/interna_diversao_arte,701790/video-de-desculpas-de-luiza-brunet.shtml ); en 2018, la modelo Luiza Brunet dijo en Instagram que una seguidora tenía “cara de empregada”. Véase: (https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/08/24/interna_diversao_arte,701790/video-de-desculpas-de-luiza-brunet.shtml). En el contexto de Argentina, es bien conocida la anécdota del debut de la cantora Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín, en 1965, cuando el animador del festival, al verla subir al escenario, preguntó ofensivamente: “¿Quién es esa mujer con pinta de sirvienta en medio del escenario?”. Véase: https://www.lagaceta.com.ar/nota/1068596/cultura/cosquin-abre-festival-sin-evocar-mercedes-sosa.html

iv NdE: En adelante, salvo mención en contrario, las traducciones de las citas y ejemplos al español son de las autoras del artículo.

v En 2013, la Constitución Federal fue reformada a través de una enmienda constitucional (EMC 72/2013) para establecer la igualdad de derechos laborales entre los trabajadores domésticos y otros trabajadores urbanos y rurales. Dos años más tarde, con la aprobación de la Ley Complementaria N° 150, fueron ampliadas las garantías previstas para la categoría, incluyendo un seguro de desempleo (FGTS) obligatorio.

vi Sobre este tema indicamos la investigación desarrollada por las autoras sobre el surgimiento y desarrollo del movimiento de mujeres negras en Brasil (Cestari, 2015) y sobre la polémica en torno a la EMC 72/2013 (Zoppi Fontana, M., “PEC das Empregadas Domésticas”. Contradicciones de clase, género y color en los discursos sobre “relaciones cordiales en el hogar brasileño”, Beca PQ-CNPq, proceso 308973/2013-5; Zoppi Fontana, 2017).

vii Traducción de la publicación de Micheline Borges en Facebook: “Perdonen si es prejuicio, pero esas médicas cubanas tienen una cara de sirvienta. ¿Serán médicas realmente? Ufa, ¡qué terrible! Los médicos, generalmente, tienen postura, tienen cara de médico, se imponen a partir de la apariencia… Pobre de nuestra población. ¿Será que entienden sobre el dengue? ¿Y la fiebre amarilla?¡Que Dios proteja a nuestro Pueblo!”.

viii El racismo en Brasil está tipificado como un delito imprescriptible y sin derecho a fianza. A pesar de ello, como afirma Lélia González (2020), en Brasil existe un racismo por denegación, que implica el encubrimiento de prácticas racistas asociadas al mito de la democracia racial, lo que dificulta la denuncia y el castigo de los que realizan actos de racismo.

ix Cabe señalar que en el portugués brasileño hay denominaciones que se construyen con la expresión “cara de” más un sustantivo o adjetivo, como en las expresiones idiomáticas “cara de tacho” y “cara de pau” –ambas traducidas como “caradura, sinvergüenza”–. En este artículo exploramos los efectos de sentido producidos por la denominación a partir de su forma lingüística y de su circulación histórica e ideológicamente determinada.

x Mbembe (2018), inspirado en Franz Fanon, afirma que “la mirada blanca” participa en un “litigio sobre el pedazo de humanidad del 'tercero', (…) en última instancia, la sustancia del racismo colonial” (p. 198).

xi Véase: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/jornalista-diz-que-medicas-cubanas-parecem-empregadas-domesticas.html

xii Conforme Bento (2022), “la blanquitud, en su esencia, se refiere a un conjunto de prácticas culturales que no son nombradas ni marcadas, o sea, que hay un silencio y una ocultación alrededor de ellas” (p. 62). De acuerdo con la autora, consideramos que es parte integrante del discurso de la blanquitud un movimiento de protección de los intereses del grupo blanco y de negación y/o de falta de reflexión sobre el papel de las personas blancas en la permanencia de las desigualdades raciales.

xiii Véase: Mara Gomes, “En Brasil, la medicina es blanca y de clase media”, publicado en el Portal Geledes el 5 de septiembre de 2013. https://www.geledes.org.br/no-brasil-a-medicina-e-branca-e-classe-media-por-mara-gomes/

xiv Refrán de la canción “Brasil”, del compositor Cazuza.

xv Damasceno (2011).

xvi Esta imagen de la Casa Grande en Brasil podría extenderse a la iconografía de la esclavitud atlántica. Según hooks (1995), esta iconografía reproduce un imaginario dominante en que las mujeres negras estarían en el mundo para servir a los demás. En su artículo, los autores (Cestari, Chaves & Baldini, 2021), fundamentados en Lélia Gonzalez (2020), argumentan que, a pesar de este imaginario (re)productor de estereotipos, la mãe preta [nodriza negra] fue responsable de la africanización de la lengua y la cultura brasileñas, al ejercer la función materna en la esclavitud, es decir, promovió prácticas de resistencia e incluso de subversión a las ideologías dominantes.

xvii Cestari (2015).

xix Véase: https://extra.globo.com/noticias/brasil/benedita-usa-uniforme-de-empregada-domestica-em-sessao-da-camara-12335808.html

xx Para más detalles, véase: https://www.mulheressocialistas.org.br/tse-lanca-no-congresso-nacional-campanha-que-convoca-mulheres-para-a-politica/

xxi Véase informe realizado por el TSE: http://www.justicaeleitoral.jus.br/videos/famosa-cozinheira-da-bahia-incentiva-mulheres-a-participar-da-politica-em-10-04-2014

xxii Archivo sonoro disponible en: https://www.justicaeleitoral.jus.br/tse-mulheres/

xxiii Artículo emitido en el programa Fantástico de la Red Globo el 31 de marzo de 2013 con el título “Ministra de TST recuerda sus días de sirvienta” (véase: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/03/ministra-do-tst-relembra-os-dias-de-empregada-domestica.html). Y nuevo artículo emitido en el programa Globo Reporter el 16 de mayo de 2014 con el título “De la casita en el campo a la TST: la criada apuesta a los estudios y se convierte en ministra” (véase: http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/05/da-casinha-na-roca-ao-tst-domestica-aposta-nos-estudos-e-vira-ministra.html).