Tipos

fisiognómicos

Anotaciones

sobre la modelización del rostro desde la semiótica cognitiva

Physiognomic

types

Notes on a modelling of the face from cognitive semiotics

Tipos

fisiognômicos

Notas sobre uma modelagem da face da semiótica

cognitiva

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4138

JULIO

HORTA

julio.horta@politicas.unam.mx – Ciudad de México – Universidad Nacional Autónoma de México, México.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5882-174X

CÓMO

CITAR:

Horta, J. (2025). Tipos

fisiognómicos. Anotaciones sobre la modelización del rostro desde

la semiótica cognitiva. InMediaciones

de la Comunicación, 20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4138

Fecha

de recepción: 16 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2025

RESUMEN

Este artículo busca establecer una dimensión reflexiva acerca de las condiciones y problemas implicados en la modelización del rostro. Para ello utilizará consideraciones teóricas provenientes de la semiótica cognitiva y, al mismo tiempo, ilustrará la reflexión considerando algunos casos que resultan relevantes. En concreto, el presente texto busca establecer cuestionamientos concretos con respecto al planteamiento de Kant (2010) acerca de la función interpretativa del rostro: para el filósofo alemán el rostro y la mirada permiten intuir el temperamento de un sujeto. Se utilizarán los fundamentos teórico-metodológicos de la semiótica cognitiva para contra argumentar la propuesta de Kant y, al mismo tiempo, establecer las condiciones cognitivas implicadas en la modelización del rostro.

PALABRAS CLAVE: modelización, tipo fisionómico, esquema, mirada, rostro.

ABSTRACT

This article seeks to establish a reflective dimension regarding the conditions and problems involved in facial modeling. To do so, it will utilize theoretical considerations from cognitive semiotics and, at the same time, illustrate the reflection by considering some relevant cases. Specifically, this article seeks to raise specific questions regarding Kant's (2010) approach to the interpretive function of the face: for the German philosopher, the face and the gaze allow us to intuit a subject's temperament. Thus, the theoretical and methodological foundations of cognitive semiotics will be used to argue Kant's proposal and, at the same time, establish the cognitive conditions involved in facial modeling.

KEYWORDS: modeling, physiognomic type, scheme, gaze, face.

Este artigo procura estabelecer uma dimensão reflexiva sobre as condições e os problemas envolvidos na modelagem do rosto. Para isso, utilizará considerações teóricas provenientes da semiótica cognitiva e, ao mesmo tempo, ilustrará a reflexão considerando alguns casos relevantes. Especificamente, o presente texto busca estabelecer questionamentos concretos com relação à abordagem de Kant (2010) sobre a função interpretativa do rosto: para o filósofo alemão, o rosto e o olhar permitem intuir o temperamento de um sujeito. Os fundamentos teórico-metodológicos da semiótica cognitiva serão utilizados para contra-argumentar a proposta de Kant e, ao mesmo tempo, estabelecer as condições cognitivas envolvidas na modelagem do rosto.

PALAVRAS-CHAVE: modelagem, tipo fisiognômico, esquema, olhar, rosto.

1.

INTRODUCCIÓN

En su libro Antropología en Sentido Pragmático, Immanuel Kant (2010) describe las características que determinan a la especie humana, su temperamento de raza y los rasgos fundamentales que constituyen a un pueblo. En los primeros apartados, bajo el título “Didáctica Antropológica”, el filósofo prusiano da continuidad a los temas que han sido su pasión filosófica desde hace más de 20 años: las condiciones subjetivas del conocimiento, el estudio de las facultades humanas y la constitución dinámica de las representaciones internas del espíritu. Publicada originalmente en 1798, esta obra reúne las discusiones que el filósofo desarrolló fuera de la Universidad de Königsberg, institución en la cual ocupó el cargo de profesor ordinario de lógica y metafísica desde 1770. De manera complementaria a sus investigaciones críticasi, la primera parte de este estudio kantiano propone la determinación de lo humano en un sentido fisiológico (su naturaleza propia) y pragmático (lo que puede y debe hacer dada su libertad intrínseca). Esto último le permite al autor delinear un campo de investigación acerca de lo humano, que el mismo filósofo conviene denominar “antropología”, y cuya tarea práctica está en observar y conocer al ser humano en tanto que ciudadano del mundo.

Ahora bien, la segunda parte del libro, titulada “Característica Antropológica”, se enfoca en explicar la relación entre el exterior (sus rasgos fisionómicos) y el interior del sujeto (su temperamento, emocional y moral). La tesis que guía a esta disertación consiste en cuestionar si es posible conocer el interior de un individuo a partir de su apariencia física, y bajo qué condiciones puede darse dicho conocimiento. Este punto es el que nos parece particularmente relevante en este trabajo, pues para Kant (2010) los gestos y rasgos faciales pueden ser una ventana para conocer el temperamento moral de una persona, en particular la mirada y los ojos. Pero también advierte un problema: puede ser el caso que ciertos individuos sean capaces de imitar gestos para aparentar una condición moral o un temperamento como la bondad.

Tomando las reflexiones kantianas sobre la fisiognomía como premisas, buscaremos indagar cómo los gestos y la mirada conforman un recurso textual para la comunicación de emociones entre individuos en prácticas comunicativas concretas (por ejemplo, la construcción de la imagen política). Pero, a diferencia de la propuesta kantiana, no consideraremos que la figura del rostro representa un estado cognitivo interno, a la manera de un sentimiento moral, emoción o temperamento. En cambio, buscaremos mostrar que la forma del rostro como parte de un discurso opera como una forma textual que se vincula estratégicamente con modelos cognitivos, los cuales componen el campo de interpretaciones posibles de comportamientos socialesii.

En este sentido, vamos a defender la idea de que el rostro es una figura semiótica conformada de manera intersubjetiva y que, en su manifestación o expresión textual, detona operaciones de identificación-reconocimiento de formas perceptuales que hacen operativa su categorización en la comunicación entre individuos. Este proceso de lectura interpretativa de la imagen del rostro figurado ocurre sin implicar directamente los procesos subjetivos que propone Kant (2010); en otras palabras, la dimensión semiótica de la representación del rostro en una imagen no involucra el conocimiento del estado emocional de la persona portadora de dicha imagen fisiognómica. Es por ello que partimos de una tesis distinta, en la cual asumimos que un rostro no muestra el estado cognitivo del individuo representado, pero sí posibilita la comunicación a través de estimular la imaginación figurativa de los intérpretes miembros de una comunidad.

Esto último nos lleva a delimitar qué es un modelo de percepción y cómo componen la figura del rostro a nivel intersubjetivo y, para tal efecto, se discutirán los términos de “tipo cognitivo” y “tipo fisonómico” que propone Eco (1999). Esta última cuestión busca examinar la noción de “esquema” que se encuentra en la base de la semiótica cognitiva y proponer en su lugar la noción de modelo como fundamento del proceso semiótico-comunicativo. Para sustentar esta discusión, retomaremos algunas precisiones filosóficas provenientes de la filosofía trascendental de Kant (2010), la semiótica pragmaticista de Peirce (2012) y la semiótica trascendental de Apel (2010).

Así pues, en este trabajo retomaremos en un primer momento el contraste analítico en la composición visual de dos fotografías de presidentes de Estados Unidos para que, posteriormente, nos adentremos a la reflexión semiótica sobre las implicaciones epistemológicas acerca de la composición gestual. Esta última parte del trabajo busca establecer una contra argumentación, desde la semiótica cognitiva, hacia la postura kantiana con respecto al rostro como reflejo de un estado moral o emocional interno.

2.

REPRESENTACIÓN DE LA FEALDAD

En el libro Historia de la Fealdad, Eco (2007) apunta como criterios de composición visual de la fealdad la desfiguración y la falta de armonía en las formas del rostro y el cuerpo. A diferencia del principio de modelización geométrica, propuesta durante el Renacimiento para expresar belleza física, la fealdad formal implica un “desequilibrio en la relación orgánica entre las partes de un todo” (Eco, 2007, p. 19). El problema que resulta relevante considerar es si dicha fealdad formal, compuesta figurativamente en una imagen visual, se corresponde con la fealdad espiritual como estadio interno de un sujeto.

En este punto, resulta estimulante y necesario dar cuenta de la problematización que subyace en el planteamiento del propio Kant (2010): ¿puede conocerse el interior de una persona, sus inclinaciones y sentimientos, por mediación de la imagen de su rostro? Y de ser así, ¿en qué condiciones se justifica semejante conocimiento? Para el filósofo, la fisiognomía del rostro nos muestra el temperamento interior de la persona. Pero, ¿puede aplicarse dicho principio a los dispositivos visuales como la pintura o la fotografía? La cuestión resulta relevante cuando transponemos narrativas y juicios de un co-texto discursivo hacia el anclaje (Barthes, 2000) de los elementos figurativos de la imagen.

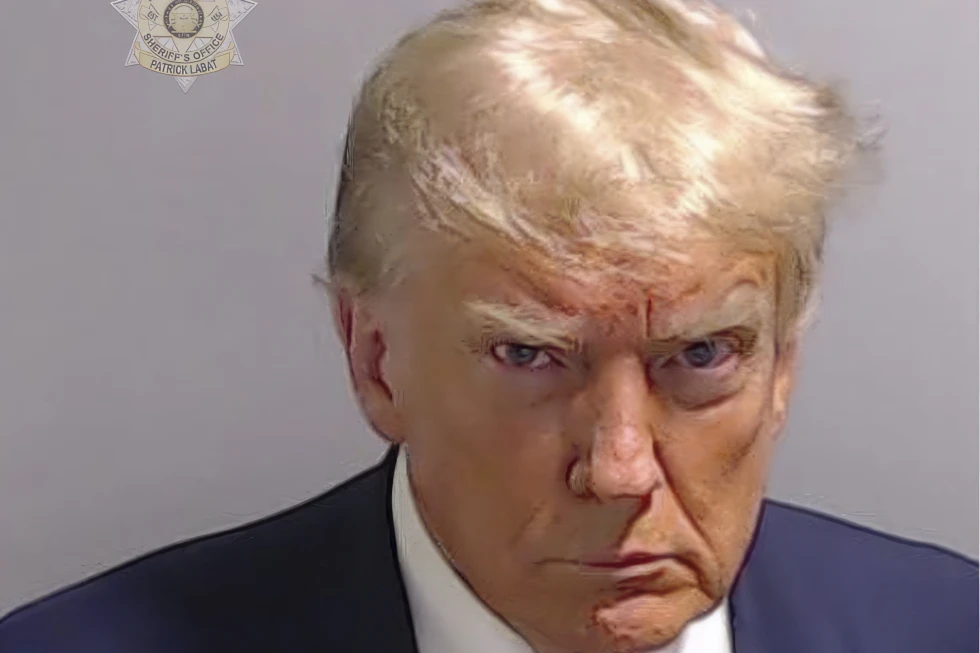

Conviene precisar la reflexión tomando en consideración un caso (Imagen 1):

Imagen

1. Fotografía

de Donald Trump fechada el 24 de agosto del 2023

Fuente:

Imagen publicada por la agencia Associated Press (AP) -

https://apnews.com/us-news/general-news-0cdcd5e2ea95fc26ae35e191dc6364e

Esta imagen fue tomada por la oficina del sheriff del condado Fulton (Georgia). Se muestra el gesto retratado del expresidente Donald Trump al ser imputado por cargos de asociación delictiva. La imagen se difundió en agencias como Associated Press (AP) y medios como The New York Times. Lo relevante es la asociación semántica y narrativa que se hace del rostro retratado. En la nota de Cooper (2023), cuyo sugerente título es “Una imagen, un rostro, un momento en la historia: la foto de prontuario de Donald Trump”, el rostro del Trump se asocia con unidades léxicas y formas enunciativas que sugieren lecturas determinantes con respecto a la persona fotografiada. Términos como “venado lampareado”, “hampón”, “vergüenza”, e “intenso”. Cooper no sólo considera que es una fotografía histórica, que perdurará más allá de la vida del propio personaje político de Donald Trump, sino que además representa algo tan importante pues la imagen misma del rostro fotografiado “trae consigo un impacto emocional y cultural” (Cooper, 2023).

También hay una secuencia de proposiciones que nos sugieren, además, el aspecto narrativo del personaje político, cuyo rostro fotografiado es “símbolo del desafío de Estados Unidos a la tiranía”; pero que, además, su gesto sugiere una postura defensiva como si estuviera “viendo a un enemigo” a través del lente. Lo que más llama la atención es el modo en que Cooper propone que la foto representa o corresponde a alguien acostumbrado a “amar el control”. Este tipo de asociaciones resultan relevantes cuando consideramos si un gesto representado en el texto de una imagen puede tener dicha potencia interpretativa.

Las unidades léxicas y proposiciones discursivas citadas de la nota de Cooper (2023) constituyen la dimensión narrativa que interactúa con la composición fotográfica para establecer relaciones intersemióticasiii en la construcción de la imagen política de Trump. En términos de lo visual, el desequilibro de los rasgos figurativos del rostro está organizado por la escasez de planos horizontales en la orientación de los formemas y, asimismo, por la asimetría plástica provocada por la proyección de sombras. Si bien el reconocimiento del significado de una forma visual está vinculado estrechamente con el contexto donde se enuncia la imagen (Grupo ϻ, 2015), la interpretación del gesto está dirigido, en primera instancia, por la contraposición en relación con un modelo cognitivo del rostro equilibrado, el cual se asocia a estados emocionales contrarios al rostro desequilibrado. La imagen siguiente ilustra esta idea:

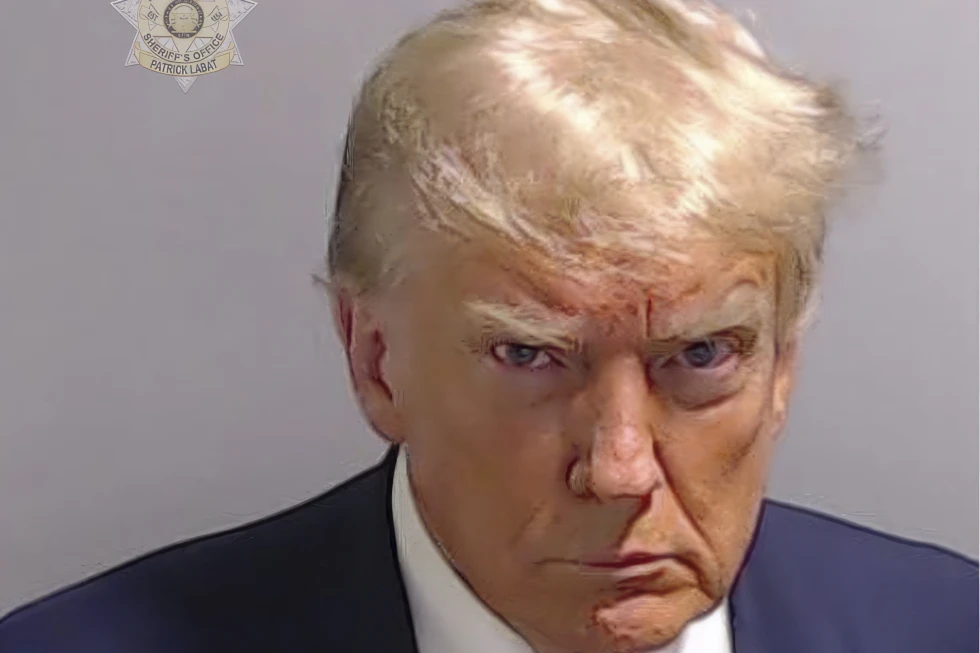

Imagen

2. Diagrama

de planos en las expresiones del rostro

Fuente:

esquema de elaboración propia basado en conceptos del Tratado

del Signo Visual

(Grupo ϻ, 2015).

Las expresiones faciales evidencian muestras de afecto en la comunicación interpersonal, pero el recurso intersemiótico que consiste en utilizar una imagen-rostro dentro de la narrativa del discurso convierte dichos gestos en ‘ilustradores’ (Knapp, 2007) que refuerzan el contenido de la enunciación verbal. Así pues, la interpretación del rostro está dirigido por su relación con el nivel narrativo del texto: la semántica verbal de la nota transpone unidades léxicas que focalizan la lectura sobre el contenido de la expresión gestual de Trump, y al mismo tiempo orienta una dimensión inferencial en la que cada lector puede sobre interpretar las emociones y estados psicológicos del personaje político. Esto nos lleva, de nueva cuenta, hacia la problematización de una postura esencialista de la fisionomía.

La fisiognómica es, en palabras de Kant (2010), el arte de juzgar por medio de los rasgos visibles el interior de una persona. No será objeto de discusión su noción de arte o ciencia, pero sí conviene resaltar algunas consideraciones antropológicas que realiza el filósofo alemán: a saber, que el interior de una persona, sus inclinaciones y sentimientos, pueden conocerse por medio de signos externos expresados en su fisiognomía. Por eso, la comprensión de un rostro escapa a la designación conceptual

porque la peculiaridad de una fisonomía humana, que denuncia ciertas inclinaciones o facultades del sujeto mirado, no puede comprenderse por medio de una descripción con conceptos, sino por medio de una reproducción y representación en la intuición o en su imitación. (Kant, 2010, p. 235)

Siguiendo este principio de la fisiognomía entonces, en sus diferentes variaciones generales, el rostro muestra cada una de las propiedades especiales que pertenecen al interior del ser humano. Quizás la naturaleza propia de la filosofía trascendental lleva al mismo Kant a asumir una condición universal de las expresiones humanas, cuestión que no nos interesa sostener en este trabajo. Pero, si trataremos dar una explicación distinta acerca de cómo es posible tener una interpretación del rostro.

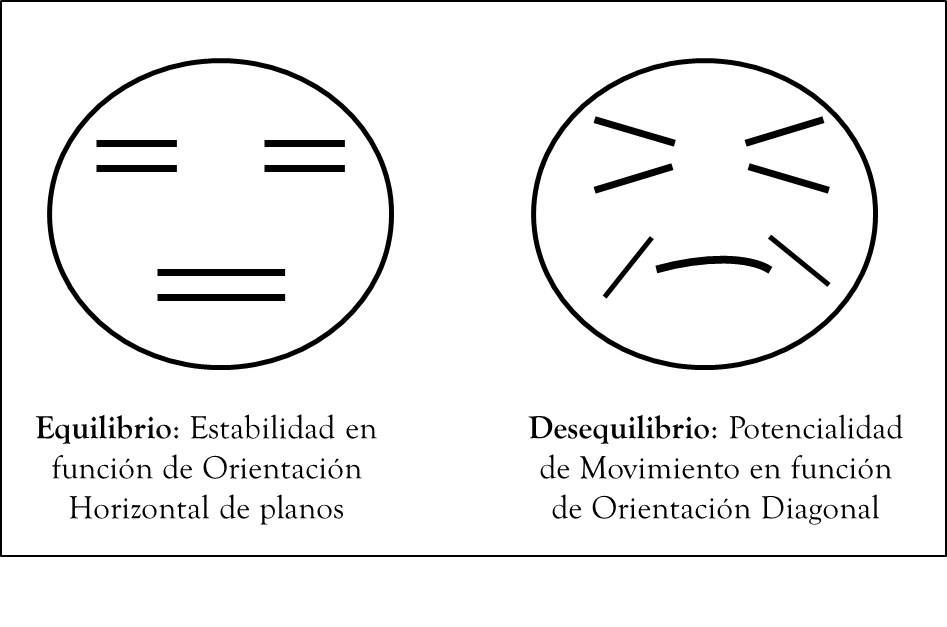

Así, el carácter o temperamento del ser humano está constituido por la interrelación de sentimientos que configuran el campo de posibles estados de ánimo que influyen en el comportamiento. Para Kant (2010), esta relación responde una lógica de opuestos que pone en juego el modo en que un sujeto acciona. Por un lado, los sentimientos se relacionan por “resistencia” cuando están reunidos en un mismo sujeto pese a ser contradictorios. Por otro, se “neutralizan” cuando no se contradicen entre sí y, en todo caso, se complementan o combinan dada cierta química del comportamiento. Esta relación la diagrama Kant de la siguiente manera (Imagen 3):

Imagen

3. Relaciones

de temperamento

Fuente:

Kant (2010, p. 228).

L![]() as

relaciones de resistencia están caracterizadas por A-B y C-D; las

relaciones de neutralización por A-C y B-D. Pese a esta interacción

entre temperamentos, Kant considera que no hay un carácter humano

compuesto, sino que cada uno actúa de manera simple. Esto último

conlleva considerar que a cada temperamento simple le corresponde un

rasgo fisiognómico que expresa el estado interior subjetivo. Así

pues, la intuición sobre los rasgos y gestos del rostro posibilita

la captación de las inclinaciones del sujeto, especialmente en la

captación de la mira. Sin embargo, esto supone enfocar la

fisiognómica en los juicios de gusto subjetivos. En todo caso, desde

el enfoque de la filosofía kantiana, el reto epistemológico

consiste en establecer reglas generales que determinen el

reconocimiento de la correspondencia

[Rostro

Temperamento].

as

relaciones de resistencia están caracterizadas por A-B y C-D; las

relaciones de neutralización por A-C y B-D. Pese a esta interacción

entre temperamentos, Kant considera que no hay un carácter humano

compuesto, sino que cada uno actúa de manera simple. Esto último

conlleva considerar que a cada temperamento simple le corresponde un

rasgo fisiognómico que expresa el estado interior subjetivo. Así

pues, la intuición sobre los rasgos y gestos del rostro posibilita

la captación de las inclinaciones del sujeto, especialmente en la

captación de la mira. Sin embargo, esto supone enfocar la

fisiognómica en los juicios de gusto subjetivos. En todo caso, desde

el enfoque de la filosofía kantiana, el reto epistemológico

consiste en establecer reglas generales que determinen el

reconocimiento de la correspondencia

[Rostro

Temperamento].

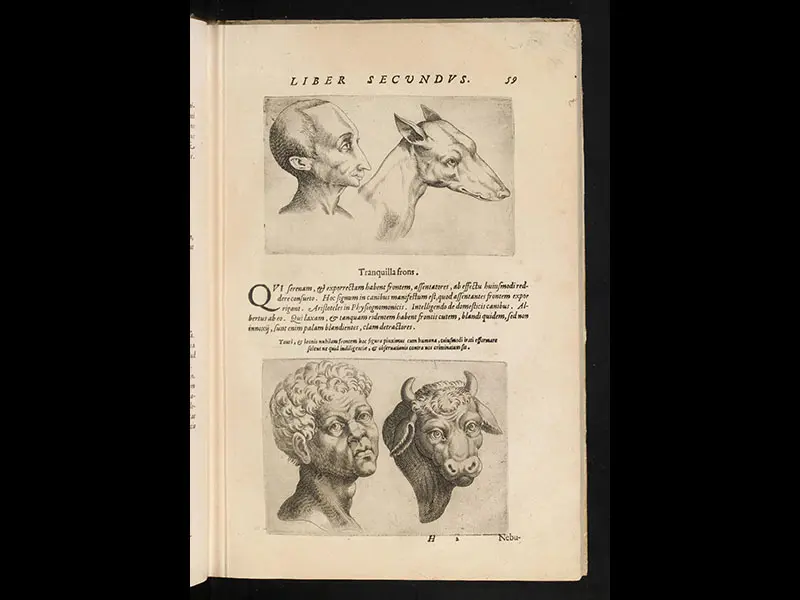

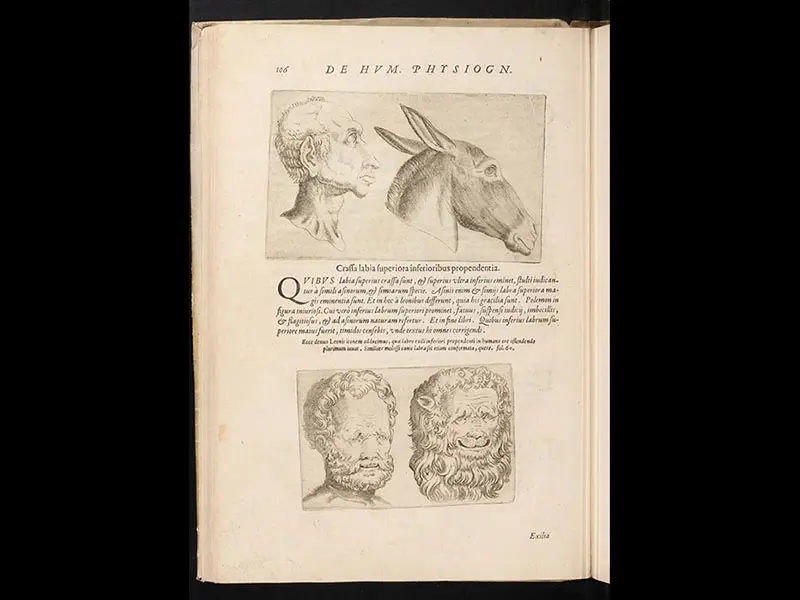

L![]() a

búsqueda de los criterios generales que regularan dicha relación

dio como resultado algunas propuestas interesantes que, desde el

siglo XVI, generaron cierto revuelo. Uno de esos criterios fue la

analogía [Rostro

Naturaleza]

propuesta

por el filósofo Giambattista della Porta, quien con cierta comicidad

propuso que la semejanza de los rasgos y gestos del rostro humano con

la fisiognomía de los animales ya sugería el carácter de la

persona. En su libro De

humana physiognomia,

della Porta pretende corresponder el temperamento del sujeto con la

naturaleza del animal correspondiente (della Porta citado en Kant,

2010, p. 235). En la Imagen 4 se muestra dicho ejercicio analógico:

a

búsqueda de los criterios generales que regularan dicha relación

dio como resultado algunas propuestas interesantes que, desde el

siglo XVI, generaron cierto revuelo. Uno de esos criterios fue la

analogía [Rostro

Naturaleza]

propuesta

por el filósofo Giambattista della Porta, quien con cierta comicidad

propuso que la semejanza de los rasgos y gestos del rostro humano con

la fisiognomía de los animales ya sugería el carácter de la

persona. En su libro De

humana physiognomia,

della Porta pretende corresponder el temperamento del sujeto con la

naturaleza del animal correspondiente (della Porta citado en Kant,

2010, p. 235). En la Imagen 4 se muestra dicho ejercicio analógico:

Imagen

4. Analogía

rostro y naturaleza animal

Fuente:

Giambattista della Porta (1580). De

humana physiognomia. I.

IV (Consultado en: Linda Hall Library -

https://www.lindahall.org/about/news/scientist-of-the-day/giovanni-battista-della-porta/

Otro camino señalado por Kant (2010) fue la “imitación” del propio rostro: la observación de los gestos ante la experiencia interna de alguna emoción o sentimiento es un modo de concebir la propia naturaleza expresiva. Por ello, la expresión del carácter apuntaba a los ojos y la mirada como el foco de la expresión interna del sujeto. De ahí que escrutar la mirada, independientemente de la desfiguración gestual, es el camino natural para intuir el carácter interno de un sujeto.

Entonces, desde la filosofía kantiana, la mirada constituye la unidad mínima expresiva del rostro, y es la ventana a través de la cual se observa la condición moral y emocional de los individuos, incluso si pese a los accidentes y desfiguraciones generar un juicio de desagrado. Por ello,

a un hombre no le perjudica (…) el haberse desfigurado y vuelto feo en su rostro por obra del color de la piel o de verrugas; pues si en sus ojos brilla la bondad (…) puede seguir siendo querido y digno de amor. (Kant, 2010, p. 239)

Un rostro desfigurado, si bien no resulta bello, tampoco podría interpretarse como una expresión de fealdad, pues a fin de cuentas la mirada comunica un carácter interno susceptible de generar en las personas agrado o repudio.

Si bien las desfiguraciones del rostro implican una condición subjetiva particular, es decir, ocurren en vivencias de experiencias concretas de enfermedad o accidentes; en todo caso el estudio de los gestos del rostro ha buscado establecer principios generales que trasciendan el ámbito de un relativismo interpretativo. Esto ha ocurrido, incluso, en el modo de representar la estética del rostro, y por lo tanto “decir que belleza y fealdad son conceptos relacionados con las épocas y con las culturas (o incluso con los planetas) no significa que no se haya intentado siempre definirlos en relación con un modelo estable” (Eco, 2007, p. 15). De ahí que la lectura del rostro y su consecuente intuición de los estamos interiores de los sujetos ha exigido, a lo largo de la historia de la filosofía práctica y la estética, la conformación de modelos de lectura que posibiliten lecturas genéricas de las expresiones gestuales.

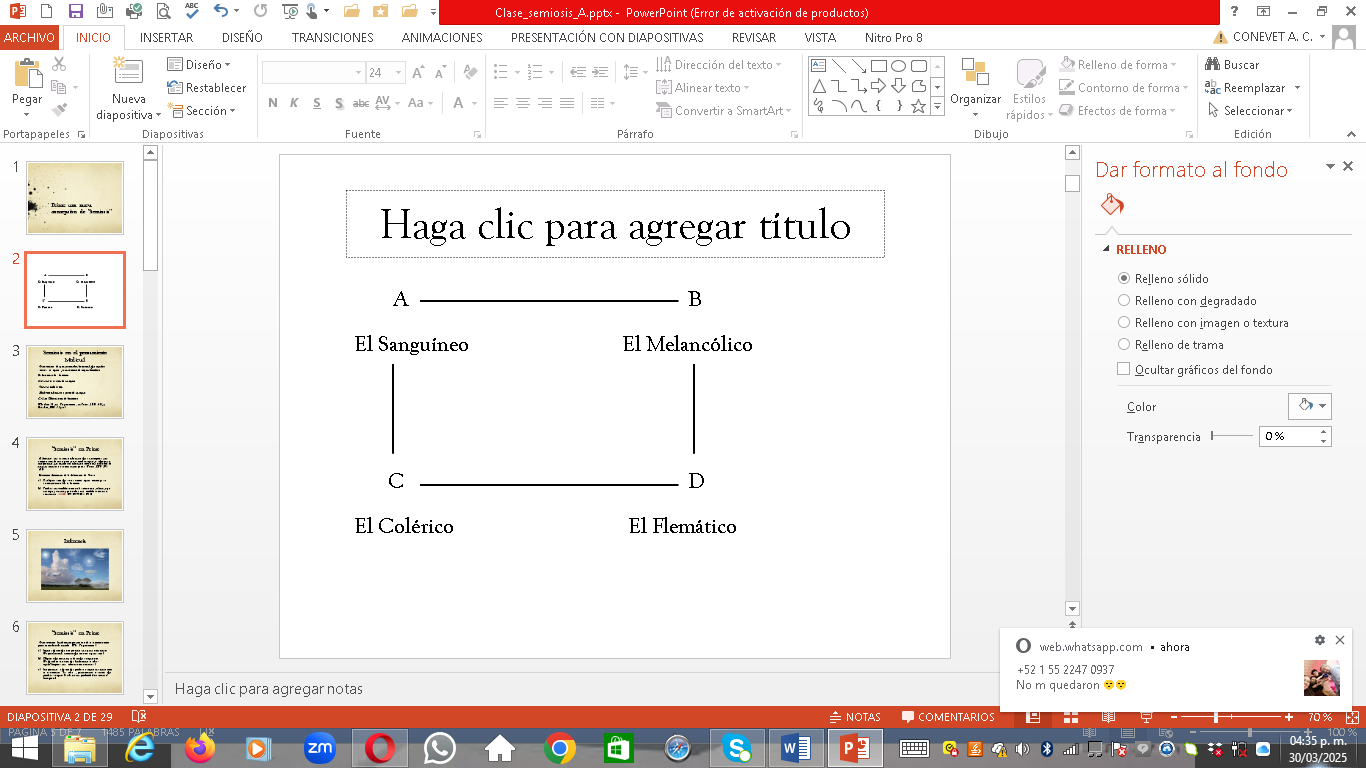

Entonces, si tomamos esto en consideración y aceptamos los criterios medievales y renacentistas de composición pictórica, podríamos considerar los principios de composición geométrica como categorías en la composición del rostro y, desde ese enfoque, establecer un modelo de interpretación. La pregunta sería si dichos modelos, fundados en criterios matemáticos rigurosos nos ponen en condiciones para hacer una interpretación genérica sobre el temperamento de una persona, tal y como se busca problematizar en estas imágenes:

Imagen

5. Retratos

presidenciales: ¿colérico

frente a flemático?

Fuentes.

Imagen Izquierda: Redacción del diario

El País

(16 de enero de 2025). “Trump publica su retrato oficial como 47º

presidente de Estados Unidos, una foto muy similar a la de su ficha

policial” -

https://elpais.com/internacional/2025-01-16/trump-publica-su-retrato-oficial-como-47-presidente-de-ee-uu-una-foto-muy-similar-a-la-de-su-ficha-policial.html

/

Imagen derecha: Dave Rochelson (14 de enero de 2009). New

oficial portrait released. Change.Gov.

https://web.archive.org/web/20090204221705/http://change.gov/newsroom/entry/new_official_portrait_released/

Por supuesto, la representación de la imagen presidencial en un retrato oficial no corresponde con la percepción habitual del rostro de un ciudadano común. Junto con Verón (1987), aceptamos la distancia que existe entre la representación institucional de un rostro y la percepción cotidiana de los rasgos faciales. En ese sentido, el rostro representado por una institución de poder y gobierno opera en relación con un metacuerpo: es decir, un cuerpo de segundo grado configurado intencionalmente y mediatizado a partir de rasgos formales que tienen sentido en el imaginario socialiv de una comunidad.

De ahí que, el rostro presidencial representado conforma la imagen de una corporeidad que complementa y legitima los discursos que construyen una realidad social. En este sentido, “la imagen del cuerpo presidencial tiene, pues, un ‘plus’ con respecto a la imagen del cuerpo del ciudadano, pero mi cuerpo de ciudadano no es un anticuerpo presidencial” (Verón, 1987, p. 33). Sin embargo, pese a esta necesaria distancia entre el cuerpo-rostro-ciudadano y la representación de un rostro-presidente, lo relevante está en preguntarse cómo es que dichos rasgos faciales representados pueden generar interpretaciones: a la manera de Eco (2000), nos estamos preguntando cómo es que el intérprete llega a cierto patrón de respuestas como parte del acto comunicativo detonado por la imagen del rostro.

En consecuencia, un modelo de lectura de los rasgos faciales implicaría establecer una norma inmutable cuyos criterios y categorías pudieran determinar lo que los gestos humanos representan. Esta lectura deductivista del rostro implicaría una configuración arquetípica ideal, que correspondería con el programa de una fisiognómica general, una rama importante de la cual se nutriría la antropología pragmática desde la perspectiva kantiana. Sin embargo, queda pendiente aún cómo podrían constituirse dichos modelos y si, en todo caso, ayudan a interpretar el comportamiento moral de una persona.

Pensar una modelización de las expresiones faciales conlleva la cuestión de considerar si un modelo general posibilita una identificación particular de las expresiones de un individuo concreto, en una situación comunicativa específica. En la contraposición entre un rostro ideal y un rostro individual, Kant (2010) propone que el carácter o temperamento del sujeto se expresa como un término medio: es decir, que no está compuesto por los rasgos ideales que no constituyen la expresividad diversa de emociones humanas; pero tampoco se puede comprender la fisiognomía del rostro considerándola como una expresión de gusto a nivel subjetivo y por tanto contingente en tanto manifestación individual.

La representación de la proporción del cuerpo y, por lo tanto, del rostro, ha llevado al pensamiento moderno a interesantes propuestas desde hace algún tiempo. Tanto en las artes como en las ciencias físicas modernas, la discusión sobre la representación del mundo se enfocó en la noción de “esquema”. La especulación estética se concentró en la posibilidad de conformar un esquema ideal que permitiese comprehender la estructura universal del mundo. Trabajos como “Esquema del crecimiento de los árboles” de Leonardo da Vinci (1452-1519) y “Estudio de proporciones” de Alberto Durero (1471-1528) muestran el intento de los artistas por determinar los modos de la naturaleza a partir de formalizaciones geométricas. Algo muy similar encontramos en la ciencia: por ejemplo, las “Leyes de Kepler”, un esfuerzo del matemático alemán Johannes Kepler (1571-1630) por caracterizar el desplazamiento de los planetas a partir de la proporción elíptica de las órbitas.

La cuestión fundamental y problemática está en la noción de esquema. La especulación estética encontró un fundamento epistemológico en la filosofía trascendental de Kant (2007). Una de las contribuciones más importantes de la modernidad fue circunscribir la teoría de la sensibilidad dentro del proceso de conocimiento. En este ámbito el esquema cobraría un carácter trascendental: desde la perspectiva kantiana, un esquema es una representación mediadora a priori que vincula las capacidades cognitivas del entendimiento con la percepción de la experiencia.

El esquema, en su mediación de la experiencia, constituye una condición necesaria del conocimiento objetivo. Si bien el mundo externo acontece en la experiencia de manera contingente y diversa, sólo a través de un esquema se podía contemplar la estructura esencial de los objetos empíricos y, de esta manera, incluso superar y corregir la apariencia imperfecta de las cosas particulares. Como consecuencia, el mundo de la naturaleza era representada como una proyección de formas racionales subjetivas, en un ejercicio creativo que postula al artista o al científico como constructor de lo real. La analogía posibilitada por el esquema se enfocaba en reconocer inductivamente lo general que subyace en lo accidental de la experiencia particular.

Así, preguntarse por las condiciones de una fisiognómica general que estudie los rasgos generales del rostro conlleva sostener la idea de un esquema general de los rasgos faciales que permitan determinar los comportamientos humanos. La lógica epistemológica parece clara: si tengo un esquema general del rostro, puedo determinar, entonces, lo que cada gesto particular expresa y, en esa medida, se puede establecer una correspondencia universal con las condiciones morales y temperamentos internos de los sujetos.

Sin embargo, pensar en esquemas y analogías, a la manera de Kant (2007, 2010) resulta problemático si consideramos de manera más amplia las funciones semióticas del rostro. Un primer problema está en el reduccionismo de la forma expresiva: para el filósofo alemán, la mirada del rostro es suficiente para intuir el carácter del sujeto. Pero desde una semiótica del cuerpo esto no permite comprender la complejidad expresiva de las diferentes modalidades de significación corporal. De acuerdo con Finol (2015), los gestos constituyen un kinema, es decir, una unidad de significación corporal que opera en relación con dos entornos: por un lado, el co-texto corporal en donde el gesto significa por su relación con el cuerpo; y un macro-contexto, en donde el gesto está en relación de sentido con otros cuerpos dentro de un entorno público y social.

Esto nos lleva a reconocer, junto con Leone (2021), que el rostro configura formas complejas que se entrelazan entre sí, se intersectan y, de manera dinámica, establecen un comportamiento comunicacional que se articula al interior de las figuras del cuerpo y al exterior en su relación con otras corporeidades del entorno. Por ello, el rostro, “en todas las culturas visuales humanas no es una figura simple, sino una figura compuesta de otras figuras según una relación de figura englobante a figuras englobadas” (p. 195). Pero entonces, si los rostros asisten a diferentes configuraciones espacio-temporalmente distintas, cabría preguntarse: ¿cuáles son las condiciones cognitivas que nos permiten reconocer, por ejemplo, un rostro amenazante en la imagen de un presidente?

En términos más específicos, lo que ahora queremos establecer son las condiciones cognitivas de modelización del rostro que nos permiten el reconocimiento y la identificación de funciones expresivas. En principio, la nomenclatura de Eco (1999) nos parece pertinente para describir de manera más analítica lo que permite la generalización de rasgos faciales hasta la constitución de modelos de reconocimiento de la rostreidad.

Para escapar de la trampa kantiana de pensar en un esquema trascendental de naturaleza general del cuerpo, parece conveniente aceptar que las primeras experiencias de gestos constituyen un primer experimento perceptual que ocurre en la edad temprana de un ser humano. En ese momento, resulta razonable considerar dos procesos: por un lado, la captación de patrones de percepción en las formas recurrentes del rostro; y por otro, en establecimiento de prototipos de gestualidades. En el primer caso, la imagen del rostro es en un sentido cognitivo un “tipo fisionómico”: junto con Eco (1999), estamos considerando que a través de una serie de repeticiones la ocurrencia de un gesto particular se vuelve un tipo o modelo que ejemplifica los rasgos semejantes de otras experiencias. Esto permite la categorización de una forma del rostro dentro de un patrón de ocurrencias.

Pero, dicha categorización conlleva, además, a una cierta capacidad de respuesta o acción en relación con esa forma específica del rostro. La forma-tipo del rostro no opera de manera aislada, sino que ocurre en interrelación con un conjunto de figuras-acciones corporales en entornos específicos. De ahí que el individuo asocia cognitivamente la forma-tipo de rostro con un patrón de acciones que, posteriormente, constituirán parte de los esquemas narrativos y cognitivos con los que se asociará la significación de un gesto con acciones, tal y como sucede cuando interpretamos un gesto como bondadoso o malvado. A fin de cuentas, la categorización tiene que ver, justamente, con un aspecto cognitivo vinculado con dicha capacidad de respuesta y, al mismo tiempo, con el proceso inferencias de captación de patrones empíricos. Para Niño (2015), “categorizar algo es (…) estar preparado para responder de cierta manera con respecto a ese algo” (199); y, en todo caso, dicha categorización implica un accionar en donde el cuerpo media el proceso de percepción y respuesta.

La otra parte del proceso inicial consiste en establecer prototipos gestuales. Una vez que se han categorizado las formas-tipo de rostros como tipos-acciones-respuestas, se crean conjuntos y subconjuntos de formas de rostros que permiten distinguir expresiones básicas que progresivamente se van complejizando. Entonces, el individuo experimenta con gestos concretos en situaciones comunicativas particulares: prueba si un determinado gesto X funciona de acuerdo con la capacidad de respuesta asociada dentro de una categoría de comportamientos posibles. Eco (1999) llama grado de prototipicidad al número de atributos que comparte la ocurrencia con otros miembros de la categoría. En consecuencia, el prototipo no es parte de la categoría, es un caso experimental en donde se pone en juego el grado de prototipicidad que tiene un gesto particular en relación con un patrón de respuesta ya categorizado. Todo esto nos permite explicar cómo es que se genera la asociación de un gesto con una expresión emocional de maldad: pues el caso concreto de forma-tipo puede tener un grado de prototipicidad alta y pertenecer a la categoría de comportamientos asociados con lo malvado.

De acuerdo con los patrones de respuesta, y las marcas gestuales asociadas a las figuraciones rostro-cuerpo-entorno, los tipos fisionómicos y los prototipos constituyen la base de la posterior modelización del rostro que, en términos cognitivos, corresponden a un tipo cognitivo genérico. Siguiendo con Eco (1999), esos tipos cognitivos contienen las instrucciones necesarias para concebir la imagen de un objeto (en este caso la expresión de un rostro) a partir de rasgos mínimos que se generalizan y replican recursivamente.

Finalmente, en tanto modelos de percepción del rostro, estos tipos cognitivos tienen dos funciones cognitivas básicas. A nivel subjetivo-individual, se configura como un sistema de expectativas (Neisser, 1981) que permite dar forma a la información proveniente de experiencias previas y, en ese sentido, operan como pre-requisitos estructurales (Eco, 1999) que establecen las bases de los procesos cognitivos de identificación y reconocimiento de una forma gestual. Pero, a nivel colectivo, y a diferencia de Eco (1999), dichos modelos replican las estructuras ecológicas del entorno, por lo que replican recursivamente las formas biológicas y culturales del rostro. Dichas formas son el resultado de procesos co-evolutivos en los que se repiten los patrones de rostreidad que han sido determinantes y significativos para otros miembros de la comunidad, en concreto, y de la especie en general. De ser así, esta hipótesis nos pondría en mejores condiciones para comprender cómo es que podemos reconocer un temperamento en la imagen fotográfica de un rostro, pese a que no tenemos un acceso directo de los estados cognitivos internos de la persona a que se refiere.

REFERENCIAS

Castoriadis, C. (2002). Figuras de lo pensable. Fondo de Cultura Económica.

Eco, U. (2007). Historia de la Fealdad. Lumen.

Eco, U. (1999). Kant y el Ornitorrinco. Lumen.

Eco, U. (2000). Tratado de semiótica general. Lumen.

Eco, U. (2020). Lector in Fabula. La cooperazione interpretativa nei testi marrativi. La nave di Teseo.

Finol, J. E. (2015). La Corposfera. Antropo-semiótica de las cartografías del cuerpo. CIESPAL.

Grupo ϻ (2015). Tratado del Signo Visual. Cátedra.

Kant, I. (2010). Antropología en Sentido Pragmático. Alianza.

Kant, I. (2007). Crítica de la Razón Pura. Taurus.

Knapp, M. (2007). La Comunicación No verbal. El cuerpo y el entorno. Paidós

Leone, M. (2021). Mala Cara: normalidad y alteridad en la percepción y en la representación del rostro humano. Revista Signa, 30(1), 191-211. https://doi.org/10.5944/signa.vol30.2021.29305

Magariños, J. A. (2008). Semiótica de los Bordes. Apuntes de metodología semiótica. Comunicarte.

Neisser, U. (1981). Procesos cognitivos y realidad. Marova

Verón, E. (1987). Cuerpo y metacuerpo en Democracia Audiovisual. Après, (293), 32-35.

*

Contribución de autoría: la conceptualización y el desarrollo

integral del artículo es obra del autor.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia CreativeCommons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DEL AUTOR

i Para muchos estudiosos de la obra de Kant, las investigaciones críticas se refieren al trabajo principal del filósofo, vertido en los libros Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Para tener un panorama genérico de la obra del filósofo prusiano, se recomienda revisar el estudio introductorio que realiza Pedro Ribas, traductor y prologuista de la obra de Kant. Al respecto, véase: Kant (2007).

ii Esta idea de texto como estrategia que organiza el universo de interpretaciones legitimables es propuesta en principio por Umberto Eco (2020). En el presente artículo acotamos que dicha estrategia de organización del universo semántico implica la interacción e interrelación de modelos cognitivos que son detonados en el lector por las reglas de lectura y funciones del texto mismo.

iii Para Magariños (2008), la intersemiosis implica una observación generalizante que origina en el intérprete una integración cognitiva a través de la cual interaccionan diferentes niveles de sentido dentro del texto, para dar unidad a la representación del objeto.

iv En este artículo entendemos por imaginario social, a la manera de Castoriadis (2002), el conjunto de significaciones sociales producidas por efecto de la institucionalización de prácticas, imágenes y corporeidades que instauran el sentimiento de pertenencia, la identidad y autoconciencia de un ciudadano en relación con su sociedad (Castoriadis, 2002).